Vertrauen - Widerspruch - Münchner Zeitschrift für Philosophie

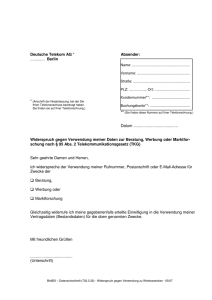

Werbung