Untitled - Die Onleihe

Werbung

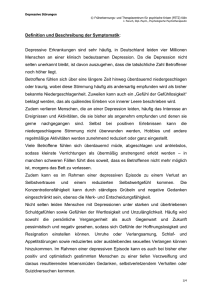

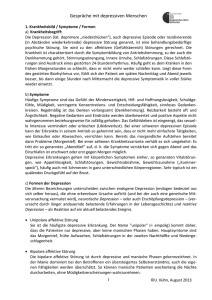

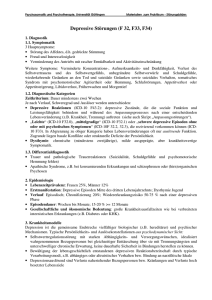

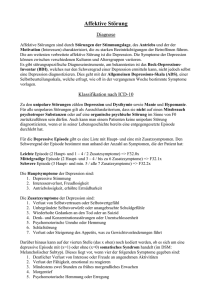

10 Kapitel 2 • Erklärungsansätze 2.1 Ein Biopsychosoziales Erklärungsmodell für Depression 2 Biologische, psychologische und soziale Risikofaktoren erhöhen die Vulnerabilität (Verletzlichkeit) für die Entstehung einer Depression. Nach dem biopsychosozialen Modell der Depression (DeJong-Meyer 2005; Hautzinger 2006, 2010) wird davon ausgegangen, dass erst das Zusammentreffen von psychobiologischer Vulnerabilität (biologisch, psychologisch, sozial-interaktiv) und Stressoren (z. B. chronische Belastungen, negative Ereignissen) eine Depression auslösen kann. Neben den Risikofaktoren haben auch Schutzfaktoren einen Einfluss auf depressive Vulnerabilität. In Abbildung 2.1 werden Risikound Schutzfaktoren dargestellt, die die Vulnerabilität für eine depressive Störung beeinflussen (. Abb. 2.1). 2.2 Klinische Risikofaktoren für Rückfälle Als prognostisch ungünstige klinische Merkmale für den Verlauf der depressiven Störung gelten Komorbiditäten, depressive Episoden in der Vorgeschichte und das Fortbestehen von Residualsymptomen nach Remission. So ergaben Studien, die depressive Patienten mit und ohne Komorbiditäten verglichen, dass insbesondere komorbide Dysthymia, Angststörungen, substanzbezogene Störungen und Persönlichkeitsstörungen das Rückfallrisiko stark erhöhten. Hinsichtlich der Persönlichkeitsstörungen wiesen vor allem Patienten mit einer komorbiden Borderline- oder Zwanghaften Persönlichkeitsstörung deutlich erhöhte Rückfallraten auf (Grilo et al. 2010). Zudem remittierten depressive Patienten mit einer komorbiden Erkrankung im Vergleich zu Patienten mit »reiner« Depression signifikant seltener vollständig. Die Rückfallwahrscheinlichkeit steht zudem im Zusammenhang mit der Anzahl von Rezidiven in der Vorgeschichte. In einer Untersuchung von Solomon et al. (2000) stieg die Rückfallwahrscheinlichkeit mit jeder weiteren vorhergegangenen depressiven Episode um 16% an. Darüber hinaus war die Anzahl der vorhergehenden depressiven Episoden ein Prädiktor für die Zeit bis zur nächsten Episode. Nach der ersten Episode vergingen durchschnittlich 4 Jahre bis es zu einem Rückfall kam. Bei Personen mit rezidivierender Depression (bzw. drei oder mehr Episoden in der Vergangenheit) betrug die Zeitspanne bis zur nächsten Episode dagegen nur noch ca. 1–1,5 Jahre. Sowohl die medikamentöse als auch psychotherapeutische Akutbehandlung bewirkt bei vielen Patienten häufig nur eine teilweise Verbesserung der Symptome, sodass nach Remission einer depressiven Episode weiterhin Residualsymptome (z. B. negative Stimmung, Empfindlichkeit, Schlafstörungen oder Erschöpfung) unterschiedlicher Intensität auftreten. Diese Residualsymptome können sich später wieder zu Prodromalsymptomen einer neuen Episode weiterentwickeln. Patienten mit Residualsymptomen haben ein durchschnittlich 2,3-fach erhöhtes Risiko, einen erneuten Rückfall zu erleiden, im Gegensatz zu Patienten ohne Residualsymptome. Zudem sind die Remissionsphasen bei Patienten mit Residualsymptomen wesentlich kürzer (ca. ein halbes Jahr) als bei vollständig remittierten Patienten (durchschnittlich ca. 3–4 Jahre) (Boland u. Keller 2002). Der Zusammenhang zwischen den genannten klinischen Merkmalen und depressiven Rückfällen ist bisher nicht eindeutig geklärt und möglicherweise unspezifischer Natur. Jedoch bieten kognitive Erklärungsmodelle depressiver Rückfälle einen möglichen Erklärungsansatz für den Zusammenhang. Im nächsten Abschnitt werden diese kognitiven Erklärungsmodelle dargestellt. 11 2.3 • Kognitive Erklärungsmodelle Biogenetische/somatische Risikofaktoren - Genetische Veranlagung - Temperamentsfaktoren - Geschlecht - Körperliche Erkrankungen - Substanzmissbrauch 2 Schutzfaktoren - Positive Einstellungen - Psychologisches Wohlbefinden - Unterstützende Beziehungen Psychobiologische Vulnerabilität Psychologische Risikofaktoren - Frühe oder kürzliche Traumata - Negative kognitive Schemata - Depressogene Verarbeitungsmuster - Unausgeglichene Work-Life-Balance . Abb. 2.1 2.3 Soziale Risikofaktoren - Mangel an sozialer Unterstützung - Kritische Lebensereignisse - Instabile/unsichere Lebensverhältnisse - Sozialer Rückzug Risiko- und Schutzfaktoren der Depression Kognitive Erklärungsmodelle Nach der kognitiven Theorie von Beck (1967) spielen dysfunktionale kognitive Schemata (Gedanken, Erinnerungen, Einstellungen) eine zentrale Rolle bei der Entstehung, der Aufrechterhaltung und dem Verlauf depressiver Störungen. Dysfunktionale kognitive Schemata werden als negativ getönte Repräsentationen auf das Selbst bezogenen Wissens angesehen, die die Informationsverarbeitung (Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Kognitionen) beeinflussen. Schemata entwickeln sich im Laufe der Kindheit aufgrund von negativen Erfahrungen (z. B. Missbrauch, chronische Belastungen). Depressionsförderliche Schemata sind rigide, übertrieben pessimistisch und führen zu einer negativen Sicht des Selbst, der Umwelt und der Zukunft. Beck ging davon aus, dass nach Remission der akuten depressiven Episode dysfunktionale, selbstbezogene Schemata »inaktiv« vorhanden sind, aber durch bestimmte Reize (z. B. negative Lebensereignisse) aktiviert werden und in der Folge zur Ausbildung einer depressiven Episode beitragen. Bower (1981) entwickelte in seiner Netzwerktheorie psychischer Störungen eine gedächtnispsychologische Erklärung, die eine Erweiterung der Annahmen Becks darstellt. Er postulierte, dass Informationen über Ereignisse im Gedächtnis in Form von Konzepten gespeichert werden. Diese stellen Netzwerke dar, zwischen denen assoziative Verbindungen bestehen. Bestimmte Hinweisreize ermöglichen den Abruf (das Erinnern) des ganzen Netzwerkes. Nach der Theorie von Bower bilden auch Emotionen solche Knotenpunkte mit Verbindungen zu anderen Ereignissen, die ebenfalls mit dieser Emotion assoziiert sind. Entsprechend der Annahme, dass der Gedächtnisabruf stimmungskongruent verläuft, werden in negativer oder gedrückter Stimmung leichter negative Erinnerungen aktiviert. Tatsächlich konnte in zahlreichen experimentellen Studien dieser stimmungsabhängige Gedächtniseffekt nachgewiesen werden. Bezogen auf die Depression bedeutet dies, dass bei niedergeschlagener Stimmung ein deutlich leichterer Zugang zu negativen Schemata besteht und dass die Aktivierung eines negativen Schemas ausreicht, 12 2 Kapitel 2 • Erklärungsansätze um die Aktivierung der damit verbundenen anderen negativen Schemata auszulösen. Teasdale (1988) knüpft in seinem Differential Activation Model an die Theorien Becks und Bowers an, um die Entstehung von depressiven Rückfällen zu erklären, bei denen häufig kein äußerer Auslöser (z. B. negatives Lebensereignis) zu erkennen ist. Er geht davon aus, dass bei der Erstmanifestation einer depressiven Episode eine Assoziation zwischen negativer Stimmung und dysfunktionalen kognitiven Schemata im Gedächtnis gespeichert wird. Je mehr depressive Episoden eine Person erlebt hat, desto stärker wird diese Verknüpfung. In der Folge reichen dann bereits alltägliche negative Stimmungszustände aus, um dysfunktionale kognitive Strukturen zu aktivieren. Negative Gedanken und negative Stimmung verstärken sich gegenseitig. In der Folge kann sich eine erneute depressive Episode entwickeln, ohne dass der Betroffene einen expliziten Auslöser anzugeben vermag. Verschiedene Untersuchungen haben empirische Belege für das Differential Activation Model gefunden. So zeigte sich, dass der ersten depressiven Episode kritische Lebensereignisse vorausgingen, während depressive Rückfälle bereits durch leichtere negative Stimmungszustände ausgelöst wurden (Lewinsohn et al. 1999). Zudem wiesen Personen, die unter negativer Stimmung dysfunktionale Schemata aktivierten (kognitive Reaktivität), ein deutlich höheres Rückfallrisiko auf als Personen die unter negativer Stimmung keine dysfunktionalen Schemata aktivierten (Segal et al. 2006). Neben dem Verständnis davon, wie negative Stimmungszustände dysfunktionale kognitive Schemata beeinflussen, ist ein zweiter zentraler Aspekt des Rückfallgeschehens die Art des Umgangs einer Person mit negativen Stimmungszuständen: der kognitive Verarbeitungsprozess. Als ein zentraler Risikofaktor für die Entstehung eines depressiven Rückfalls werden ruminative Verarbeitungsprozesse angesehen. Rumination (Grübeln) bedeutet, dass eine Person in nega- tiver Stimmung ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst fokussiert und anhaltend über das momentane negative Befinden, dessen Ursache und Konsequenzen nachdenkt. Dies tut sie in der Hoffnung, die eigenen Gefühle besser verstehen und dadurch die negative Stimmung leichter verändern zu können. Allerdings tritt genau der gegenteilige Effekt ein: Beim Ruminieren weist die Person geringere Problemlösefertigkeiten auf und die negative Stimmung dauert länger an, kann sich sogar zu einer depressiven Episode verschlechtern. Untersuchungen zeigten, dass Personen, die auf negative Stimmung habituell mit Rumination reagieren, längere und schwerere depressive Episoden erleben als Personen, die ihrer negativen Stimmung ablenkende Aktivitäten (Distraktion) entgegensetzen. Wie der dysfunktionale kognitive Prozess von der negativen Stimmung hin zur depressiven Episode aussehen könnte, wird im Folgenden genauer beschrieben und ist in Abbildung 2.2 grafisch dargestellt (. Abb. 2.2). Ausgangspunkt ist eine belastende Situation (z. B. negative Rückmeldung in der Arbeit). Die Situation ruft bei einem Patienten bestimmte negative Gefühle hervor (z. B. Niedergeschlagenheit, Scham, Angst), die mit dysfunktionalen Gedanken gekoppelt sind (z. B. »Ich bin einfach zu dumm.«, »Sicherlich werde ich bald entlassen.«). Der Patient bleibt an seinen negativen Gedanken »kleben« und hadert mit sich selbst (Rumination). Die Aufmerksamkeit des Patienten richtet sich selektiv auf die negativen Aspekte der Situation, sodass widersprechende Erfahrungen oder Erlebnisse nicht objektiv wahrgenommen werden (z. B. positive Rückmeldungen). Seine negative Stimmung wird sich entsprechend verschlechtern und da der Gedächtnisabruf stimmungskongruent verläuft, werden in negativer oder gedrückter Stimmung leichter negative Erinnerungen aktiviert. Dadurch wird die aktuelle dysfunktionale Sichtweise des Patienten zusätzlich durch negative Erinnerungen untermauert. Dies verstärkt seine selbstabwertenden Gedanken 2 13 2.3 • Kognitive Erklärungsmodelle (geringfügige) Alltagsbelastungen Erste DEPRESSIVE EPISODE negatives Denken Assoziation: Negative Informationsverarbeitungdepressive Stimmung REMISSION weniger negatives Denken GEDRÜCKTE STIMMUNG Reaktivierung negativer Gedanken Kognitive Reaktivität Rumination/ Grübeln latent vorhandene kognitive Vulnerabilität Negative Gedanken Selektive negative Aufmerksamkeit Negative Erinnerungen Selbstabwertung Verstärkung der kognitiven Reaktivität Sozialer Rückzug Depressive Episode . Abb. 2.2 Differential Activation Modell noch mehr, die sich dann auch in seinem Verhalten (z. B. sozialer Rückzug, geringes Aktivitätsniveau) äußern. Mit dem dysfunktionalen Verhalten gehen positive Verstärker verloren. Der Verlust von positiven Verstärkern verstärkt die dysphorische Stimmung des Patienten nochmals. Wenn die Abwärtsspirale nicht unterbrochen wird, kann daraus eine erneute depressive Episode entstehen. In welcher Reihenfolge die einzelnen Prozesskomponenten bei einem Patienten auftreten, ist unklar und kann individuell sehr verschieden sein. Daher ist es im Rahmen der rückfallpräventiven Therapie notwendig, mit jedem Patienten ein individuelles Prozessmodell zur Entstehung eines depressiven Rückfalls abzuleiten. Für eine genaue Beschreibung des therapeutischen Vorgehens bei der Ableitung eines individuellen Prozessmodells der Depression sei auf Kapitel 6.1 verwiesen. Die Annahme Teasdales, dass ein dysfunktionaler kognitiver Prozess wie Rumination in eine erneute depressive Episoden führen kann, hat wichtige Implikationen für die Behandlung der rezidivierenden Depression. Da negative Stimmungszustände per se nicht verhindert werden können, bietet sich als Ansatzpunkt der Behandlung vor allem der dysfunktionale kognitive Prozess an, also wie der Patient mit seinen negativen Gedanken und Gefühlen umgeht. Welche hilfreichen kognitiven Prozesse können im Rahmen der Behandlung vermittelt werden und dem Wiederauftreten einer depressiven Episode entgegensteuern? Eine Möglichkeit ist es, die Sichtweise des Patienten auf die negativen Gedanken und Gefühle zu verändern. Anstatt seine negativen Gedanken und Gefühle als unbedingt wahr und Teil seines Selbst anzusehen, betrachtet der Patient sie eher als vergängliche Ereignisse, die weder ein Abbild der Realität noch einen zentralen Aspekt seines Selbst darstellen. Diese Form der »Distanzierung« oder »Dezentrierung« kann durch Achtsamkeits- und Akzeptanzinterventionen 14 Kapitel 2 • Erklärungsansätze vermittelt werden (eine genaue Beschreibung dieser Interventionen findet sich in 7 Kap. 6.2). 2 Achtsamkeit Achtsamkeit bedeutet, die Aufmerksamkeit absichtsvoll und nicht-wertend auf den aktuellen Moment zu richten, anstatt in Erinnerungen oder Grübeleien verhaftet zu sein. Es wird angenommen, dass eine Verbesserung der Achtsamkeit mit einer Verringerung von emotionaler Vermeidung und Rumination sowie einer besseren Fähigkeit, sich von dysfunktionalen Gedanken zu distanzieren, einhergeht. Durch ein Training der Achtsamkeit lernt der Patient negative Gedanken und Gefühle bewusster wahrzunehmen und sich von dem bisherigen automatischen Reaktionsmuster (grübeln, kleben bleiben) zu lösen. Dadurch verringert sich das Risiko eines Rückfalls. Die Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie von Segal, Williams u. Teasdale (2002) macht sich dieses Wirkprinzip zunutze (s. 7 Kap. 4.2.2). Akzeptanz Das Konzept der Akzeptanz (Hayes et al. 1999) geht davon aus, dass Personen mit depressiven Episoden in der Vorgeschichte dazu neigen, negative Emotionen zu vermeiden, um sich vor einem depressiven Rückfall zu schützen. Gefühlsvermeidung geht jedoch mit Gedankenunterdrückung, Rumination oder der Suche nach Ursachen einher und hat den paradoxen Effekt, dass sich die negative Stimmung eher verstärkt. Dagegen ermöglicht die Akzeptanz von unvermeidbaren Gedanken oder Gefühlen einen Ausweg aus dem Depressionskreislauf, indem sie zu einer Auflösung des negativen Zustands führt. Ähnlich wie beim Prinzip der Achtsamkeit geht es auch bei der Akzeptanz um eine Art des reflektierten und bewussten Umgangs mit inneren dysfunktionalen Prozessen. Durch den reflektierten Umgang mit dysfunktionalen assoziativen Prozessen können diese korrigiert werden. Die Förderung des akzeptierenden Umgangs mit nicht veränderbaren, unangenehmen Gedanken und Gefühlen ist zentraler Bestand- teil der Akzeptanz und Commitment Therapie (s. 7 Kap. 4.2.2). 2.4 Schutzfaktoren der rezidivierenden Depression Als Schutzfaktoren im Zusammenhang mit der Entstehung depressiver Rückfälle sind vor allem das psychologische Wohlbefinden und das Ausmaß an sozialer Unterstützung, das eine Person bekommt, zu nennen. Psychologisches Wohlbefinden Psychologisches Wohlbefinden steht in engem Zusammenhang mit der Stimmung einer Person. Ist das psychologische Wohlbefinden eingeschränkt, so kann davon ausgegangen werden, dass dies einen negativen Einfluss auf die Stimmung hat. Ein hohes psychologisches Wohlbefinden geht dagegen mit einer allgemein besseren Stimmung einher und könnte somit einen Schutz vor depressiven Rückfällen darstellen. Es gibt tatsächlich empirische Hinweise darauf, dass mangelndes psychologisches Wohlbefinden nicht nur Folge der Depression, sondern auch ein Auslösefaktor für Rückfälle ist. Psychologisches Wohlbefinden nach Ryff (1989) umfasst die sechs Bereiche Autonomie, persönliches Wachstum, Kontrollierbarkeit der Umwelt, Sinnhaftigkeit des Lebens, positive Beziehungen zu anderen und Selbstakzeptanz. Es gibt Hinweise darauf, dass auch nach Remission einer depressiven Episode deutliche Beeinträchtigungen in diesen sechs Bereichen des psychologischen Wohlbefindens bestehen bleiben. Einschränkungen des psychologischen Wohlbefindens können wiederum zu einer erhöhten Rückfallwahrscheinlichkeit führen. So erwies sich eingeschränktes Wohlbefinden als ein besserer Prädiktor für spätere Rückfälle als symptombezogene Maße (vgl. Risch u. Stangier 2006). Zwar mangelt es bisher noch an prospektiven Untersuchungen zur rückfallprädiktiven Bedeutung von psychologischem Wohl-