Hashimoto- Thyreoiditis

Werbung

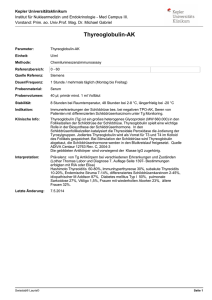

HashimotoThyreoiditis Ihr Hashimoto-Thyreoiditis-Ratgeber Ihr Hashimoto- Thyreoiditis- Ratgeber Gut informiert – über die chronische Schilddrüsenentzündung 2 3 Leben mit der Hashimoto-Thyreoiditis Inhaltsverzeichnis Die Schilddrüse ist eine der wichtigsten Schaltstellen im menschlichen Körper. Die von ihr produzierten Hormone steuern viele Stoffwechselprozesse. Ist ihre Funktion gestört, geraten Körper und Seele aus dem Gleichgewicht. Die Schilddrüse 6 Die Schilddrüsenentzündung 8 Eine häufige Erkrankung der Schilddrüse ist die Hashimoto-Thyreoiditis. Wenn Ihr Arzt bei Ihnen diese chronische Entzündung der Schilddrüse festgestellt hat, hilft Ihnen die vorliegende Broschüre, Ihre Krankheit besser zu verstehen. Wir möchten Ihnen mögliche Unsicherheiten im Umgang mit Ihrer Erkrankung und der Behandlung nehmen. Bei allen weiteren Fragen wird Sie Ihr Arzt gerne ausführlich beraten. Wir wünschen Ihnen gute Besserung! Die Symptome 12 • Hashimoto-Thyreoiditis und Schilddrüsenüberfunktion 12 • Hashimoto-Thyreoiditis und Schilddrüsenunterfunktion 12 • Hashimoto-Thyreoiditis und Geschlechtshormone 15 • Weitere Autoimmunerkrankungen 16 Die Diagnose 17 • Die Diagnose der Hashimoto-Thyreoiditis 17 • Überblick über Normwerte und mögliche Abweichungen 19 Die Behandlung 21 • Die Behandlung der Hashimoto-Thyreoiditis 21 • Hormontabletten und Wechselwirkungen 22 • Hashimoto-Thyreoiditis und Ernährung 23 Schilddrüse OK – ein gutes Gefühl 25 Service26 4 •Glossar 26 •Internet 28 5 Die Schilddrüse vAuch wenn sie sehr klein ist und nur 15 bis 25 Gramm wiegt, hat die Schilddrüse eine zentrale Bedeutung für den Körper. Mithilfe von Jod produziert sie die Hormone Tetrajodthyronin (T4) und Trijodthyronin (T3). Diese Botenstoffe rufen in den Organen ganz bestimmte Reaktionen hervor und regulieren so viele Stoffwechselprozesse. Die Schilddrüse reguliert den Sauerstoffverbrauch, den Zucker-, Fett- und Eiweißstoffwechsel und damit den Energiehaushalt des Körpers. Sie beeinflusst den Wärmehaushalt und die Körpertemperatur, Herz und Kreislauf, den Magen-Darm-Trakt, die Muskeln und das Nervensystem. Sie reguliert den Mineral- und Wasserhaushalt des Körpers und nimmt Einfluss auf die Geschlechtsfunktionen des Menschen. Die gesamte körperliche und geistige Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen hängt von ihr ab und sie spielt eine wichtige Rolle für die seelische Verfassung des Menschen. Wenn die Schilddrüse zu viele Hormone ausschüttet, werden Grundumsatz und Wärmeproduktion gesteigert. Gelangen zu wenig Hormone ins Blut und zu den Organen, ist der gesamte Stoffwechsel verlangsamt. Epithelkörperchen Arterie Kehlkopf Schilddrüsenanschnitt Schilddrüse Luftröhre 6 7 Die Schilddrüsenentzündung Entzündungen der Schilddrüse In der medizinischen Fachsprache spricht man bei einer Schilddrüsenentzündung von einer Thyreoiditis. Es gibt verschiedene Formen der Schilddrüsenentzündung: akute und chronisch verlaufende. Die akuten und subakuten Entzündungsformen heilen in der Regel entweder von selbst oder mit Hilfe von Medikamenten aus. Die akute Entzündung der Schilddrüse wird meist durch Viren oder Bakterien hervorgerufen. Sie kommt selten vor und setzt ein geschwächtes Immunsystem voraus. Auch eine Bestrahlung der Halsregion wegen eines Tumors kann zu einer akuten Schilddrüsenentzündung führen. Die sogenannte subakute Schilddrüsenentzündung tritt meist einige Wochen oder Monate nach einer Viruserkrankung (häufig einem Infekt der oberen Luftwege) auf. Diese Entzündung, auch Thyreoiditis de Quervain genannt, ist schmerzhaft und wird meist von einer Schwellung der Schilddrüse begleitet, außerdem klagen die Patienten häufig über Allgemeinsymptome wie Fieber und Abgeschlagenheit. Die Symptome können mit antientzündlichen Medikamenten behandelt werden, besser ist eine kurzfristige Therapie mit Cortisonpräparaten. Diese beseitigen i­nnerhalb weniger Stunden die Schmerzen sowie die Allgemeinsymptome und können die Destruktion der Schilddrüse verhindern. Die häufigste Ursache für eine chronische Schilddrüsenentzündung ist die HashimotoThyreoiditis. Die Hashimoto-Thyreoiditis Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine chronisch verlaufende Schilddrüsenentzündung, die meist zu einer Unterfunktion der Schilddrüse führt. Die Betroffenen haben eine familiäre Veranlagung, sodass sich in der Familie meist weitere Fälle finden. Die Erkrankung wurde nach dem japanischen Pathologen und Chirurgen Hakaru Hashimoto (1881–1934) benannt, der sie als Erster beschrieb. Interessanterweise erschien seine Arbeit im Jahr 1912 zuerst auf Deutsch, da er einige Jahre in Berlin und Göttingen gearbeitet hat, bevor er, bedingt durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wieder nach Japan zurückkehrte. Der Erstbeschreiber der Erkrankung Hakaru Hashimoto (1881–1934) Die Ursachen der Hashimoto-Thyreoiditis Man nennt die Hashimoto-Thyreoiditis auch chronisch lymphozytäre oder autoimmune Thyreoiditis, weil ihr eine Autoimmunerkrankung zugrunde liegt. Die genauen Faktoren, die zum Ausbruch einer Hashimoto-Thyreoiditis führen können, kennt man noch nicht vollständig. Stress, schwere Virusinfektionen oder Umweltfaktoren (z. B. hohe Zufuhr von Jodid durch Kontrastmittel) können das Immunsystem bei genetisch veranlagten Menschen stimulieren, sodass eine Entzündungsreaktion ausgelöst wird. Dabei zerstören körpereigene Abwehrzellen und spezielle Antikörper die Follikelzellen in der Schilddrüse und führen im Laufe der Zeit zu einer Vernarbung der Schilddrüse. Hauptbetroffene sind Frauen zwischen 20 und 60 Jahren. Sie erkranken insgesamt etwa 8- bis 10-mal häufiger als Männer. 8 9 Die Hashimoto-Thyreoiditis – der Verlauf Die Hashimoto-Thyreoiditis kann sehr unterschiedlich verlaufen. Zu Beginn der Erkrankung dominieren manchmal kurzzeitig die Symptome einer Schilddrüsen­ überfunktion (Hyperthyreose), weil durch den Untergang der Schilddrüsenzellen vermehrt Schilddrüsenhormone freigesetzt werden. Im weiteren Verlauf entwickelt sich eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose), weil die Schilddrüse vernarbt und weniger funktionsfähig ist. Prinzipiell lassen sich zwei Formen unterscheiden: • die klassische Hashimoto-Thyreoiditis mit Struma (vergrößerter Schilddrüse), • die atrophische Form, bei der es zu einer Schrumpfung der Schilddrüse kommt. Die Hashimoto-Thyreoiditis verläuft oft schleichend. Das Allgemeinbefinden wird normalerweise zunächst nicht beeinträchtigt. Die Erkrankung wird daher meist erst erkannt, wenn ein Großteil der Schilddrüsenzellen untergegangen ist und sich die Symptome der daraus resultierenden Schilddrüsenunterfunktion bemerkbar machen. Aufgrund der anfänglich schwach ausgeprägten und sehr unterschiedlichen Symp­tome kann es Jahre dauern, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Wenn es zu einer Unterfunktion gekommen ist, besteht die Therapie in der Einnahme von Schilddrüsenhormonen. Nach der richtigen Einstellung mit Schilddrüsenhormonen können die meisten Patienten ein beschwerdefreies Leben führen. 10 11 Die Symptome Folgende Symptome können sich bemerkbar machen: • Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsstörungen HASHIMOTO-THYREOIDITIS UND SCHILDDRÜSENÜBERFUNKTION Wie schon erwähnt, beginnt die Hashimoto-Thyreoiditis bei einigen Patienten mit Symptomen einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose). Durch den Entzündungs­ prozess gelangen vermehrt Schilddrüsenhormone aus den Zellen in den Blutkreislauf und es resultiert eine Überfunktion. Dann können sich folgende Beschwerden zeigen: • Trockene, kühle Haut, blass und gelblich • Aufgedunsenes Gesicht, Hände und Füße • Struppiges Haar, Haarausfall, brüchige Nägel • Heisere Stimme, langsame Sprechweise • Verdickung der Zunge • Vergrößerte Schilddrüse • Wärmeunverträglichkeit und warme, feuchte Haut • Gewichtszunahme • Haarausfall • Langsame Reflexe • Gewichtsabnahme bei gesteigertem Appetit • Kälteintoleranz, Frieren • Nervosität, Schlafstörungen • Depression • Unruhe, Zittern • Erhöhtes Schlafbedürfnis • Häufiger Stuhlgang und Durchfall • Verstopfung • Herzklopfen, evtl. Bluthochdruck • Zyklusstörungen • Zyklusstörungen, Potenzstörungen • Muskelsteife und Muskelschmerzen Falls solche Symptome zu Anfang der Hashimoto-Thyreoiditis bestehen, verlaufen sie meist in einer milden Form und werden nicht mit der Krankheit in Verbindung gebracht. Bei einem Großteil der Patienten bleibt diese Phase aber ganz aus. HASHIMOTO-THYREOIDITIS UND SCHILDDRÜSENUNTERFUNKTION Die Hashimoto-Thyreoiditis ist die häufigste Ursache für eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose). Durch die Entzündung und Zerstörung der Schilddrüsenzellen kommt es zu einer langsam einsetzenden, sich immer ausgeprägter entwickelnden Schilddrüsenunterfunktion. 12 13 Symptome im Rahmen einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) HASHIMOTO-THYREOIDITIS UND GESCHLECHTSHORMONE Die Schilddrüse hat auch einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. So besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Steuerung der Schilddrüsen- und der weiblichen Geschlechtshormone. Trockene, strohige Haare Antriebsarmut, Leistungsabfall Erhöhtes Schlafbedürfnis Kälteintoleranz Beide Regelkreise werden von denselben Bereichen des Gehirns gesteuert, nämlich von einem Teil des Zwischenhirns (Hypothalamus) und der Hirnanhangdrüse (Hypo­ physe). (Siehe Abbildung auf Seite 20.) Störungen des Schilddrüsenhormonhaushalts können sich somit auch auf den ­weib­lichen Hormonhaushalt auswirken. Folgende Beschwerden bzw. Störungen kann man beobachten: • Zyklusstörungen (verlängerte oder verkürzte Zyklen), verstärkte Blutungen, Zwischenblutungen oder Ausbleiben der Blutung • Unerfüllter Kinderwunsch Teigige Schwellung der Haut • Erhöhte Fehl- und Frühgeburtsrate Gewichtszunahme Verstopfung Brüchige ­Fingernägel 14 • Kindliche Missbildungen Bei Verdacht auf eine solche Störung sollten Sie Ihren Frauenarzt aufsuchen. Mit der Normalisierung der Schilddrüsenfunktion reguliert sich normalerweise auch der weibliche Hormonhaushalt und mit ihm der Zyklus, sodass eine normale F ­ rucht­barkeit wiederhergestellt ist. Unabhängig von einem bestehenden Kinderwunsch sollten Sie jedoch in jedem F ­ all sicherstellen, dass Ihr Hormonhaushalt – sowohl der Schilddrüsen- als auch der Geschlechtshormone – wieder ins Gleichgewicht kommt. 15 WEITERE AUTOIMMUNERKRANKUNGEN Die Diagnose Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Folge des aus der Balance geratenen Immun­ systems, das sich gegen körpereigene Organe richtet. Bei Patienten mit einer Autoimmunerkrankung können parallel auch andere ­Auto­immunerkrankungen vorliegen bzw. auftreten, z. B.: • Vitiligo (sog. Weißfleckenkrankheit) • Atrophische Gastritis mit Vitamin-B12-Mangel • Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) • Morbus Addison (eine Erkrankung, die mit einer Fehlfunktion der Nebenniere einhergeht) • Alopecia areata (kreisrunder Haarausfall) • Rheumatische Beschwerden • Zöliakie/Sprue Das bedeutet, dass man bei allen Autoimmunerkrankungen ebenfalls an die Auto­ immunthyreoiditis denken muss und umgekehrt. Auch alle Allergien kommen häufiger bei Autoimmunerkrankungen vor und umgekehrt; bei ­Allergikern ist die HashimotoThyreoiditis häufiger. DIE DIAGNOSE DER HASHIMOTO-THYREOIDITIS In der Eingangsuntersuchung erstellt der Arzt zunächst einen klinischen Be­fund und nimmt Ihre Krankengeschichte auf. Er dokumentiert Ihre aktuellen Beschwerden, informiert sich nach anderen Erkrankungen und Medikamenten. Außerdem ist wichtig, ob in Ihrer Familie bereits Schilddrüsenerkrankungen vorgekommen sind. Durch Abtasten kann der Arzt eine Vergrößerung der Schilddrüse (Struma) feststellen. Eine Struma wird nach ihrer Größe, Beschaffenheit, Verschiebbarkeit, nach Komplikationen wie Heiserkeit, Atembeschwerden, Druckschmerz sowie nach dem Zustand der Lymphknoten beurteilt. Mit einer Ultraschalluntersuchung (Sonographie) stellt der Arzt die genaue Größe der Schilddrüse fest. Auch verändertes Gewebe kann er erkennen. Insbesondere eine echoarme Schilddrüse oder echoarme (im Ultraschall schwarze) Bereiche sind typisch und wegweisend für die Diagnose einer Hashimoto-Thyreoiditis. Die Untersuchung ist völlig schmerzlos und birgt keine Risiken. Mithilfe einer Feinnadelpunktion können in unklaren Fällen Zellen aus der Schilddrüse entnommen und mikroskopisch untersucht werden. Die Punktion g ­ eschieht mit einer sehr feinen Nadel und ist in der Regel mit weniger Schmer­zen verbunden als eine Blutentnahme. Eine örtliche Betäubung ist daher auch nicht notwendig. Wenn eine Entzündung der Schilddrüse vorliegt, sind mikroskopisch im Gewebe große Mengen spezieller weißer Blutkörperchen zu sehen. Diese Lymphozyten werden bei entzündlichen Prozessen im Körper produziert und dienen der Abwehr. Sonographischer Querschnitt durch eine normale Schilddrüse R = Rechter Schilddrüsenlappen L = Linker Schilddrüsenlappen T= Luftröhre V= Vene A= Arterie 16 17 ÜBERBLICK ÜBER NORMWERTE UND MÖGLICHE ABWEICHUNGEN U/l = Units (Einheiten) pro Liter μg = Mikrogramm oder millionstel Gramm (10-6) U/ml = Units pro Milliliter ng Mikroskopisches Bild einer normalen Schilddrüse (links) und einer Hashimoto-Thyreoiditis (rechts) Die Blutuntersuchung gibt Aufschluss über die Menge der Schilddrüsenhormone sowie wichtiger Botenstoffe im Blut. = Nanogramm oder milliardstel Gramm (10-9) Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Werte nur zur Orientierung dienen. Die Normwerte können von Labor zu Labor schwanken. Ihre Ergebnisse sollten immer nur mit den Normwerten des jeweiligen Labors ver­glichen werden. Im Fall der Unterfunktion bei der Hashimoto-Thyreoiditis kommt es im Verlauf der Erkrankung zu einer Verminderung der beiden Schilddrüsenhormone Trijodthyronin (T3) und Tetrajodthyronin (T4). Diese Hormone sind teilweise an Trägerstoffe gebunden, teilweise werden sie auch in freier Form im Blut transportiert (= fT3 und fT4). Der Arzt misst in der Regel die Menge der freien Hormone. Die Werte für das Hormon TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) sind aufgrund des Rückkopplungsmechanismus entsprechend erhöht (s. Grafik Seite 20). Die oben erwähnte Verminderung der Schilddrüsenhormone tritt meist erst in der Folge auf. Bevor es zu einer Hypothyreose kommt, lassen sich häufig schon spezielle Antikörper nachweisen. Im Fall der Hashimoto-Thyreoiditis liegen bei 90 % der Patienten sogenannte TPO-Antikörper vor. Diese Antikörper richten sich gegen ein bestimmtes Enzym der Schilddrüse, die Schilddrüsenperoxidase (abgekürzt TPO). TPO-Antikörper sind identisch mit der früher verwandten Abkürzung MAK (mikrosomale Antikörper). Bei etwa 60 – 80 %1 der Patienten liegen ebenfalls stark erhöhte Die Blutuntersuchung allein reicht oft für die Diagnose nicht aus, weil die Werte für die Antikörper sehr stark schwanken können. Für die Diagnose wegweisend ist neben dem Nachweis der genannten Antikörper die auffällige Echoarmut im Schilddrüsensonogramm. Quelle: T homas, Lothar (Hg.) (2012): Labor und Diagnose. Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft. Band 2, Seite 1743 18 Referenzbereich T3 0,9 – 1,8 ng/ml (1,4 – 2,8 nmol/l) fT3 3,5 – 8,0 ng/l (5,4 – 12,3 pmol/l) T4 5,5 – 11,0 μg/dl (77 – 142 nmol/l) fT4 0,8 – 1,8 ng/dl (10 – 23 pmol/l) TSH 0,4 – 4,0 mU/l TPO-Antikörper Werte für die sogenannten Tg-Antikörper vor, die sich gegen ein von der Schilddrüse her­gestelltes Protein richten, das Thyreoglobulin (abgekürzt Tg). 1 Hormon <100 U/ml negativ (unter 100 U/ml sind die Werte normal) 100 – 200 U/ml Grenzbereich >200 U/ml positiv (weist auf Hashimoto-Thyreoiditis hin, kann auch bei Morbus Basedow erhöht sein) Tg-Antikörper2 <60 – 100 klU/l negativ >60 – 100 klU/l positiv Quelle: T homas, Lothar (Hg.) (2012): Labor und Diagnose. Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft. Band 2, Seite 1742 2 19 Die Behandlung DIE BEHANDLUNG DER HASHIMOTO-THYREOIDITIS In manchen Fällen beginnt die Hashimoto-Thyreoiditis mit einer Überfunktion (Hyperthyreose). Zum Teil wird dann eine Therapie mit Schilddrüsenblockern zur Normali­ sierung der Stoffwechsellage durchgeführt. Engmaschige Blutkontrollen sind nötig, da die Überfunktion meist nur vorübergehend besteht. Gehirn Wenn im Rahmen einer Hashimoto-Thyreoiditis ein Hormonmangel (Hypothyreose) eingetreten ist, gilt es, diesen auszugleichen. Die fehlende Menge an Schilddrüsen­ hormonen muss dann in Form von Tabletten eingenommen werden. Ihr Arzt bestimmt die richtige Dosis, abhängig von Ihren Symptomen und Untersuchungsergebnissen sowie Ihrem Alter und Gewicht. Die Therapie muss meist für den Rest des Lebens beibehalten werden und darf nicht unterbrochen werden, da sich sonst schnell wieder ein Hormonmangel einstellt. Bei einer regelmäßigen Einnahme der Schilddrüsenhormone können die meisten Patienten mit Hashi­moto-Thyreoiditis beschwerdefrei leben. TRH Hypothalamus TSH Hypophyse Stimulation Hemmung Stimulation TSH stimuliert die Produktion von T4 und T3 T4 und T3 erhöht T4 und T3 erniedrigt Blutspiegel 20 Schilddrüse braucht Jod, um die Hormone T4 und T3 zu produzieren Abgabe der Hormone ins Blut Bei der täglichen Einnahme des Schilddrüsenhormons in der richtigen Dosierung sind keine Nebenwirkungen zu befürchten, denn die Tabletten gleichen nur den natürlichen Mangel in Ihrem Körper aus. Es wird normalerweise mit der Gabe g ­ eringer Mengen von Schilddrüsenhormonen begonnen, um die Dosis dann langsam zu steigern. Es ist wichtig, den Hormonspiegel lebenslang regelmäßig zu kontrollieren – zu Beginn der Therapie alle 4 bis 6 Wochen, nach erfolgreicher Einstellung 1- bis 2-mal im Jahr. Eine Behandlung mit Schilddrüsenhormonen muss auch während der Schwangerschaft oder Stillzeit weitergeführt und gegebenenfalls angepasst werden. Eine Operation der Schilddrüse wird bei der Hashimoto-Thyreoiditis nur selten vorgenommen. Nur bei Verdacht auf eine bösartige Erkrankung, bei einem sehr störenden Schilddrüsenwachstum oder bei schweren Krankheitsverläufen wird die Schilddrüse operativ teilweise oder ganz entfernt. 21 HORMONTABLETTEN UND WECHSELWIRKUNGEN HASHIMOTO-THYREOIDITIS UND ERNÄHRUNG Bevor Sie mit einer Behandlung mit Schilddrüsenhormonen beginnen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt über bestehende Vorerkrankungen. Er sollte auch über alle Medikamente informiert sein, die Sie zu sich nehmen. Das gilt insbesondere für Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen. Wenn Sie Diabetiker sind, kann es sein, dass Sie Ihre Insulindosierung anpassen müssen. Schilddrüsenhormone regen den Kreislauf an und erhöhen den Blutzuckerspiegel. Deshalb sollten Sie zu Beginn der Hormonbehandlung den Blutzuckerspiegel häufiger kontrollieren. Schilddrüsenhormone regen den Stoffwechsel an und bewirken eher eine Gewichtsabnahme. Andererseits können sie auch den Appetit steigern. Bei normaler Nahrungsaufnahme dürfte das Körpergewicht stabil bleiben. Auch hochdosierte Calcium- und Eisenpräparate können bei gleichzeitiger Einnahme mit Schilddrüsenhormonen zu einer Wirkungsabschwächung des Präparates führen. Bitte nehmen Sie Ihre Calcium- und Eisenpräparate zeitversetzt ein (mind. 2 Stunden Abstand). Ähnliches gilt für Mittel zur Senkung hoher Blutfette. Hier sollte der Einnahmeabstand 4 – 5 Stunden betragen. Wenn Sie Medikamente einnehmen, welche die Magensäure blockieren wie Protonenpumpenhemmer (z. B. Omeprazol), oder aber eine atrophische Gastritis vorliegt, kann eine Erhöhung der Dosierung von Schilddrüsenhormon notwendig sein. Gleiches gilt bei einer Infektion durch Helicobacter Pylori. Bei Einnahme östrogenhaltiger Medikamente kann der Bedarf an Schilddrüsenhormonen steigen. Auch in der Schwangerschaft muss die Schilddrüsenhormoneinnahme erhöht werden. Schilddrüsenhormone müssen nüchtern eingenommen werden, da sie dann am besten aufgenommen werden. Es gibt noch weitere Medikamente, die die Wirkung der Schilddrüsenhormone beeinflussen können. Lesen Sie in jedem Fall die Gebrauchsinformation Ihres verordneten Schilddrüsenpräparates durch und fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie sich unsicher sind. 22 23 Um eine ausreichende Versorgung mit Jodid zu gewährleisten, wird im Allgemeinen eine ausgewogene, jodreiche Ernährung empfohlen. Auch Patienten mit HashimotoThyreoiditis können Jodsalz verwenden und Fisch essen. Die Erkrankung kann durch die in der Nahrung enthaltene Menge an Jod nicht beeinflusst werden. Von Jodtabletten oder Kombinationspräparaten von Jod und Schilddrüsenhormonen ist jedoch abzuraten, da die Jodidaufnahme der entzündeten Schilddrüse blockiert ist und möglicherweise Jodid in hohen Dosen (mehr als 500 μg pro Tag) zu einer verstärkten Entzündung führen kann. Eine Ausnahme hiervon bilden Schwangere und stillende Frauen. Sie haben einen erhöhten Jodbedarf, da sie auch das Kind mit Jod versorgen müssen. Ein Jodmangel kann beim ungeborenen Kind und beim Säugling schwerwiegende Entwicklungs­ störungen verursachen. Wie andere Frauen in der Schwangerschaft sollten Patientinnen mit Hashimoto-Thyreoiditis regelmäßig Seefisch essen, viel Milch trinken und jodiertes Speisesalz verwenden. Um eine ausreichende Jodversorgung zu gewährleisten, kann zudem die tägliche Einnahme von Jodidtabletten notwendig sein. Wenn keine Beschwerden oder Anzeichen für eine Entzündung vorliegen, sollten täglich 100 μg Jod eingenommen werden. Sprechen Sie in jedem Fall mit Ihrem Arzt. Schilddrüse OK – ein gutes Gefühl Mit dieser Broschüre konnten wir sicherlich viele Ihrer Fragen zur Hashimoto-Thyreoiditis beantworten. Je mehr Sie über Ihre Erkrankung wissen, desto besser können Sie die Symptome erkennen, die Therapie verstehen und aktiv an der Behandlung mitwirken. Im Serviceteil finden Sie ein kleines Lexikon mit den wichtigsten Begriffen rund um die Erkrankung. Dort gibt es auch weiterführende Adressen, unter denen Sie Informationen erhalten oder sich mit anderen Betroffenen austauschen können. Das persönliche Gespräch mit dem Arzt Ihres Vertrauens sollte alle Unklarheiten und Unsicherheiten beseitigen. Lassen Sie sich dort umfassend beraten. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Schilddrüse alles Gute! Ein neuer möglicher Therapieansatz ist eine Einnahme von Selen. Selen ist wie Jodid ein essenzielles Spurenelement. Selen schützt die Schilddrüsenzellen vor Sauerstoffradikalen, die ständig in der Schilddrüse gebildet werden, und verbessert die Funktionsfähigkeit des Immunsystems. Es gibt Hinweise, dass Selen den chronischen Entzündungsprozess in der Schilddrüse eindämmen kann. Die hierfür notwendige empfohlene Selenmenge beträgt 200 μg Selen pro Tag. Insbesondere bei Patienten mit ausgeprägter entzündlicher Aktivität und hohen TPO-Antikörpertitern kann die Behandlung mit Selen sinnvoll sein. Sprechen Sie darüber mit Ihrem behandelnden Arzt. 24 25 Service GLOSSAR Antikörper Eiweißstoffe, die vom Immunsystem des Körpers gebildet werden, um Eindringlinge wie Viren und Bakterien abzuwehren Autoimmunerkrankung Krankheit, bei der das Immunsystem des Körpers Antikörper gegen sein eigenes Gewebe bildet Hashimoto-Thyreoiditis Autoimmunerkrankung, die zur chronischen En­­tzün­ dung der Schilddrüse mit Untergang von Schilddrüsengewebe führt. Damit kommt es langfristig zu einer Schilddrüsenunterfunktion Hormon Substanz, die von einem Organ oder in einem Gewebe gebildet wird und die Funktion von einem oder mehreren Organen steuert Hyperthyreose Schilddrüsenüberfunktion Hypophyse Hirnanhangdrüse. Diese Drüse überwacht die wichtigsten Körperfunktionen mittels Hypophysenhormonen wie z. B. TSH. So erfährt die Schild­­drüse, welche Menge an Hormonen sie bilden muss Hypothyreose Schilddrüsenunterfunktion Jodid Essenzielles Spurenelement, das die Schilddrüse zur Produktion von Schilddrüsenhormonen braucht Kropf Struma, vergrößerte Schilddrüse Morbus Basedow Autoimmunerkrankung, die mit Überfunktion, ­Schilddrüsenvergrößerung und Augenbeschwerden einhergeht Schilddrüse Eine endokrine Drüse, die sich normalerweise vorne am Hals befindet. Sie produziert die Hormone T3 und T4, die den Stoffwechsel der Körperzellen regulieren 26 T3 Trijodthyronin, ein Hormon, das drei Jodatome pro Molekül enthält. Geringe Mengen davon werden in der Schilddrüse produziert, der größere Teil wird aus T4 in den Geweben gebildet T4 Thyroxin, das Haupthormon, das von der Schilddrüse produziert wird. Es enthält vier Jodatome pro Molekül Thyreoiditis de Quervain Eine subakute Form der Schilddrüsenentzündung Thyroxin T4 ist das wichtigste Hormon, das die Schilddrüse produziert. Es wird auch medikamentös zugeführt, um eine Unterfunktion der Schilddrüse zu behandeln und so fehlendes körpereigenes T4 zu ersetzen TPO-Antikörper Antikörper gegen ein bestimmtes Enzym der Schilddrüse. Kommen bei Hashimoto-Thyreoiditis und z. T. beim Morbus Basedow vor TSH Thyreoidea-stimulierendes Hormon. Wird in der Hypo­physe gebildet. Gibt der Schilddrüse den Befehl, Schilddrüsenhormone zu bilden. Die von der Schilddrüse produzierten Hormone werden direkt ins Blut abgegeben, um den notwendigen Hormonspiegel im Blut aufrecht zu erhalten 27 INTERNET Hilfreiche Internet-Adressen rund um die Schilddrüse www.autoimmun.org www.forum-schilddruese.de www.die-schmetterlinge.de www.hashimotothyreoiditis.de www.jodmangel.de www.schilddruesenliga.de 28 29 30 31 Tel.:06151 6285-0 Fax:06151 6285-821 [email protected] www.merckserono.de Communication Center Merck Gebührenfreie Telefon-Hotline 0800 42 88 373 Stand: 11/2016 Alsfelder Straße 17 64289 Darmstadt W823456 Merck Serono GmbH