Schulinternes Curriculum Physik Jahrgang 7 und 8 Gymnasium

Werbung

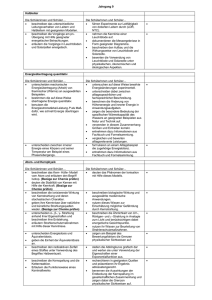

Schulinternes Curriculum Physik Jahrgang 7 und 8 Gymnasium Ulricianum Aurich 1. Einführung des Energiebegriffs Fachwissen verfügen über einen altersgemäß ausgeschärften Energiebegriff. Bezüge zur Biologie und Chemie beschreiben verschiedene geeignete Vorgänge mithilfe von Energieübertragungsketten. Bezüge zur Biologie und Chemie ordnen der Energie die Einheit 1 J zu und geben einige typische Größenordnungen an. verwenden in diesem Zusammenhang den Begriff Energieentwertung stellen qualitative Energiebilanzen für einfache Übertragungs- bzw. Wandlungsvorgänge auf. erläutern das Prinzip der Energieerhaltung unter Berücksichtigung des Energiestroms in die Umgebung Erkenntnisgewinnung Kommunikation Die Schülerinnen und Schüler Beschreiben bekannte Situationen unter Verwendung der Fachsprache. Einführung verschiedener geben ihre erworbenen Energieformen und Kenntnisse wieder und Wandler benutzen das erlernte Vokabular. stellen diese in Energieflussdiagrammen präsentieren die dar. Ergebnisse ihrer Arbeit. stellen diese in Energiekontomodell dar. Energieflussdiagrammen mit Abwärmepfeil veranschaulichen die Bilanzen grafisch. Bewertung Methodik / Material Mindmap Vgl. Fokus S.8 Vergleichen Nahrungsmittel im Hinblick auf ihren Energiegehalt Bezüge zur Biologie Stationenlernen / arbeitsteilige GA / Expertenrunde Tipp: Brausetablettenrakete Fokus S.9, Dynamot/Propeller, Dynamot/ Glühlampe, Solarzelle, Dardabahn AB Energie_bents; stationenlernen Energie; einfache Energieumformungen Tipp: AB Energie_Bathmann; Wir können die Energie auch genau angeben… Tipp: Energie_Bathmann; Energieumwandlung mit dem Kontomodell Stationenlernen / arbeitsteilige GA / Expertenrunde Tipp: Handbohrer, Fahrradventil/ Luftpumpe, Fahrradreifen, Knete, Schrotrohr AB Energie_bents oder Fortbildung_KC unterscheiden Temperatur und innere Energie eines Körpers Bezüge zur Chemie erläutern am Beispiel, dass zwei Gegenstände trotz gleicher Temperatur unterschiedliche innere Energie besitzen können. Vgl. Fokus S.14/15 erläutern anhand von Beispielen, dass Energie von alleine nur vom Gegenstand höherer Temperatur zum Gegenstand niedrigerer Temperatur übertragen wird. erläutern, dass Vorgänge in der Regel nicht umkehrbar sind, weil ein Energiestrom in die Umgebung auftritt. Tipp: Simulation 1 2. Elektrik Fachwissen beschreiben elektrische Stromkreise in verschiedenen Alltagssituationen anhand ihrer Energie übertragenden Funktion 1 Erkenntnisgewinnung Kommunikation Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden zwischen alltags- und fachsprachlicher Beschreibung entsprechender Phänomene http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph08_g8/grundwissen/04rever_irrever/hs2.htm Bewertung Methodik / Material zeigen anhand von Anknüpfung an den geeigneten Beispielen Themenbaustein „Einführung die Bedeutung des Energiebegriffs“ elektrischer Tipp: Anknüpfung durch Energieübertragung für Energieübertragung durch die Lebenswelt auf Kreisläufe Elektrik_Fortbildung_KC; „Energieübertragung durch Kreisläufe“; Fokus S.118ff. deuten die Vorgänge im elektrischen Stromkreis mit Hilfe der Eigenschaften bewegter Elektronen in Metallen verwenden dazu geeignete strukturieren und Modellvorstellungen. interpretieren Bezüge zur Chemie fachbezogene Darstellungen nennen Anziehung und Abstoßung als Wirkung von Kräften zwischen geladenen Körpern führen einfache Experimente nach Anleitung durch identifizieren in einfachen vorgelegten Stromkreisen den Elektronenstrom und den Energiestrom führen einfache Experimente nach Anleitung durch verwenden für die elektrische Stromstärke die Größenbezeichnung I und für die Energiestromstärke die Größenbezeichnung P sowie deren Einheiten und geben typische Größenordnungen an untersuchen experimentell legen selbständig die elektrische geeignete Messtabellen an Stromstärke in und präsentieren ihre unverzweigten und Ergebnisse verzweigten Stromkreisen erläutern vorgegebene Energieflussbilder für die recherchieren dazu in häusliche unterschiedlichen Quellen. Energieversorgung berichten über Arbeitsergebnisse, setzen dazu Demonstrationsexperiment e ein Vertiefung der Methoden zur Erschließung naturwissenschaftlicher Texte Tipp: Elektrik_Fortbildung_KC; „Elektrizitätsleitung in Metallen(Infotext)“; fokus S.114f. in Schülerexperimenten (Stationenlernen / arbeitsteilige GA / Expertenrunde) werden einfache Experimente zur Elektrostatik durchgeführt Tipp:Elektrik_Fortbildung_KC; U-Reihe; „Versuche zur Elektrostatik“ ; „Influenz“ in Schülerversuchen werden Experimente mit dem Handgenerator durchgeführt Tipp: Elektrik_Fortbildung_KC; U-Reihe; „Elektronenströme messen“ die Beziehung zwischen Energiestromstärke und schätzen den Stromstärke wird graphisch häuslichen aufgetragen Energiebedarf und Tipp: dessen Verteilung Elektrik_Fortbildung_KC; realistisch ein. U-Reihe; „Energiestrom und Elektronenstrom“ benutzen ihre Kenntnisse zur Leistung und Energiestrom Beurteilung von werden differenziert (Leistung Energiesparmaßnahme gleich Energiewandlung) n. Tipp: Fokus S.106ff. Jahrgang 8 kennzeichnen die elektrische Spannung als Maß für die je Elektron übertragbare Energie verwenden die Größenbezeichnung U und deren Einheit und geben typische Größenordnungen an unterscheiden die Spannung der Quelle von der Spannung zwischen zwei Punkten eines Leiters erläutern Knoten- und Maschenregel und wenden beide auf einfache Beispiele aus dem Alltag an unterscheiden die Definition des elektrischen Widerstands vom Ohmschen Gesetz verwenden für den Widerstand die Größenbezeichnung R und dessen Einheit beschreiben Motor und Generator sowie Transformator als black-boxes anhand ihrer Energie wandelnden bzw. übertragenden Funktion bestimmen die Energiestromstärke in elektrischen Systemen nennen alltagsbedeutsame unterscheiden die Verwendung eines Vielfachmessgerätes als Voltmeter von der als Amperemeter experimentieren sachgerecht und angeleitet mit Volt- und Amperemeter begründen diese Regeln anhand einer Modellvorstellung nehmen entsprechende Kennlinien auf werten die gewonnenen Daten mit Hilfe ihrer Kenntnisse über proportionale Zusammenhänge aus (Mathematik) wenden das Ohmsche Gesetz in einfachen Berechnungen an führen Experimente mit dem Handgenerator durch und erfahren die Unterschiede zwischen Stromstärke und Spannung Tipp: Fokus S.139f. Stationenlernen; Fokus s.141 Erfahrungen mit dem Handgenerator ; Elektrik_Fortbildung_KC; U-Reihe; „wir messen die elektrische Spanung“ legen selbständig geeignete Messtabellen an und präsentieren ihre Ergebnisse veranschaulichen diese Regeln anhand von geeigneten Skizzen erläutern die Zweckmäßigkeit der elektrischen Schaltungen im Haushalt dokumentieren die Messergebnisse in Form geeigneter Diagramme Elektrik_Fortbildung_KC; U-Reihe; „Widerstandsmessungen“; Fokus S.157ff. - erläutern die Bedeutung des Transformators für die Energieübertragung im Verteilernetz der Elektrizitätswirtschaft - beurteilen Unterschiede von Gleich- und Wechselstrom Energiesparmaßnahmen sachgerecht 3. Bewegung, Masse und Kraft Fachwissen verwenden lineare t-s- und t-vDiagramme zur Beschreibung geradliniger Bewegungen. erläutern die entsprechenden Bewegungsgleichungen. nutzen diese Kenntnisse zur Lösung einfacher Aufgaben. identifizieren Kräfte als Ursache von Bewegungsänderungen oder Verformungen. verwenden als Maßeinheit der Kraft 1N und schätzen typische Größenordnungen ab. stellen Kräfte als gerichtete Größe mit Hilfe von Pfeilen dar geben das hookesche Gesetz an. Erkenntnisgewinnung Kommunikation Die Schülerinnen und Schüler werten gewonnene Daten verwenden selbst anhand geeignet gefertigte Diagramme gewählter Diagramme aus und interpretieren (zweckmäßige Skalierung diese. der Achsen, Ausgleichgerade). interpretieren und tauschen sich über die bestimmen gewonnenen Geschwindigkeit bzw. Erkenntnisse und deren Beschleunigung als Anwendungen unter Steigung. angemessener Bezüge zur Mathematik Verwendung der (lineare Funktionen) Fachsprache und fachtypischer Darstellung aus. beschreiben diesbezüglich unterscheiden zwischen Phänomene und führen sie alltagssprachlicher und auf Kräfte zurück. fachsprachlicher Beschreibung von Phänomenen. führen geeignete Versuche zur Kraftmessung durch. dokumentieren die Ergebnisse ihrer Arbeit Bewertung Methodik / Material Verwendung von Regressionen mit dem TI84 für die Ausgleichsgerade AB: „Regressionen mit dem TI 84“ Experimente: Fahrradfahren auf dem Schulhof, Videoanalyse (Viana), Cassy als Demoexperiment, Fallschnur selbstständig. führen Experimente zu proportionalen Zusammenhängen am Beispiel des hookeschen Gesetzes durch. Bezüge zur Mathematik (proportionale Funktionen) beurteilen die Gültigkeit dieses Gesetzes und seiner Verallgemeinerung. erläutern die Trägheit von Körpern und beschreiben deren Masse als gemeinsames Maß für ihre Trägheit und Schwere. verwenden als Maßeinheit der Masse 1kg und schätzen typische Größenordnungen ab. unterscheiden zwischen Gewichtskraft und Masse. erläutern das Wechselwirkungsprinzip. unterscheiden zwischen Kräftepaaren bei der beschreiben entsprechende Situationen umgangssprachlich und benutzen dabei zunehmend Fachbegriffe. geben die zugehörige Größengleichung an und nutzen diese für Berechnungen. nutzen ihre Kenntnisse, um alltagstypische Fehlvorstellungen zu korrigieren. nutzen ihr physikalisches Wissen über Kräfte, Bewegungen und Trägheit zum Bewerten von Risiken und Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr. recherchieren zum Ortsfaktor g in geeigneten Quellen 2 http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph08/heimversuche/06traegheit/beispiele.htm 3 http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph08/umwelt_technik/10_planeten/g-faktoren.htm Proportionalitäts- und Elastizitätsgrenze einer Schraubenfeder, Dehnung eines Gummibandes Stationenlernen / arbeitsteilige GA / Expertenrunde Tipp: Freihandversuche Fokus S. 93, Leifi-Physik2 Tipp: „Sicherheitsgurte sind Lebensretter“, Fokus S. 95 Tipp: Leifi-Physik3 Experiment: „Tauziehen auf Rädern“ ;Fokus S. 74 AB: „Der Unterschied zwischen dem Kräftegleichgewicht und Wechselwirkung zwischen zwei Körpern und Kräftepaaren beim Kräftegleichgewicht an einem Körper. bestimmen die Ersatzkraft zweier Kräfte zeichnerisch. dem Wechselwirkungsprinzip“ Tipp: Tauziehen zu dritt/viert ;Fokus S. 85 Mögliche Zusätze kennen die mechanische Energie als spezielle Energieform. unterscheiden zwischen Kraft und Energie. erläutern, was man unter einem Kraftwandler versteht, und geben verschiedene Beispiele an. geben die zugehörige Größengleichung an und nutzen diese für Berechnungen. Tipp: Fokus S. 82, 83 führen Experimente zu verschiedenen Kraftwandlern durch (Seil, Rolle, Hebel, schiefe Ebene, Flaschenzug) Tipp: AB „Kraftwandler“, geben die goldene Regel der Mechanik an. Nicht verpflichtende Zusätze zum Kerncurriculum und Tipps sind kursiv gedruckt. Tipp: AB „Wer arbeitet mehr?“