Philosophen_der_Antike

Werbung

Philosophen

der Antike

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

zusammengestellt von Norbert Schultheis

1

Die Schule von Athen ........................................................................... 9

Das Gemälde .................................................................................................................... 9

Die häufigsten Zuordnungen der Figuren zu Personen der Geschichte: ....................................... 9

Sokrates............................................................................................... 11

Zur Person........................................................................................................................11

Mittelpunkt einer geistesgeschichtlichen Wende.......................................................................... 11

Lebensweg des Philosophen........................................................................................................ 12

Grundzüge Sokratischer Philosophie ........................................................................................... 17

Nachwirkung ................................................................................................................................. 21

Zeitübersicht ................................................................................................................................. 23

Mit Sokrates verbundene Begriffe.....................................................................................24

Sokratische Methode .................................................................................................................... 24

Sokratisches Gespräch................................................................................................................. 26

Mäeutik ......................................................................................................................................... 26

Sokratische Wende....................................................................................................................... 28

Sokratischer Dämon ..................................................................................................................... 29

Bedeutende Sokratiker .....................................................................................................29

Xenophon...................................................................................................................................... 29

Aischines....................................................................................................................................... 33

Platon................................................................................................... 35

Zur Person........................................................................................................................35

Leben ............................................................................................................................................ 35

Platons Philosophie ...................................................................................................................... 35

Wirkungsgeschichte...................................................................................................................... 40

Rezeption...................................................................................................................................... 41

Mit Platon verbundene Begriffe.........................................................................................41

Ideenlehre ..................................................................................................................................... 41

Sonnengleichnis ........................................................................................................................... 42

Liniengleichnis .............................................................................................................................. 42

Höhlengleichnis............................................................................................................................. 44

Philosophenherrschaft .................................................................................................................. 46

Platonischer Dialog ....................................................................................................................... 46

Platonischer Mythos ..................................................................................................................... 48

Anamnesis .................................................................................................................................... 49

Kugelmenschen bei Platon ........................................................................................................... 49

Platonische Akademie .................................................................................................................. 49

Platons ungeschriebene Lehre ..................................................................................................... 53

Platonismus .................................................................................................................................. 55

Mittelplatonismus .......................................................................................................................... 57

Neuplatonismus ............................................................................................................................ 58

Frühdialoge (399 v. Chr. bis ca. 380 v. Chr.) ....................................................................60

Apologie des Sokrates.................................................................................................................. 61

Charmides..................................................................................................................................... 63

Kriton............................................................................................................................................. 63

Euthydemus .................................................................................................................................. 65

Euthyphron.................................................................................................................................... 65

Alkibiades I.................................................................................................................................... 66

Gorgias ......................................................................................................................................... 66

Hippias Maior ................................................................................................................................ 67

2

Hippias Minor ................................................................................................................................ 67

Ion ................................................................................................................................................. 67

Laches .......................................................................................................................................... 68

Lysis .............................................................................................................................................. 69

Protagoras .................................................................................................................................... 70

Mittlere Dialoge (ca. 380 v.Chr. bis 360 v. Chr.) ...............................................................71

Kratylos ......................................................................................................................................... 71

Menexenos ................................................................................................................................... 72

Menon ........................................................................................................................................... 72

Phaidon......................................................................................................................................... 73

Politeia .......................................................................................................................................... 75

Das Gastmahl ............................................................................................................................... 79

Spätdialoge (nach 360 v. Chr.) .........................................................................................80

Parmenides................................................................................................................................... 80

Theaitetos ..................................................................................................................................... 80

Phaidros........................................................................................................................................ 81

Sophistes ...................................................................................................................................... 82

Politikos......................................................................................................................................... 82

Philebos ........................................................................................................................................ 83

Timaios ......................................................................................................................................... 84

Kritias .......................................................................................................................................... 106

Nomoi.......................................................................................................................................... 113

Bedeutende Platoniker ...................................................................................................113

Speusippos ................................................................................................................................. 113

Xenokrates.................................................................................................................................. 114

Polemon von Athen .................................................................................................................... 115

Arkesilaos ................................................................................................................................... 115

Karneades................................................................................................................................... 116

Philon von Larissa ...................................................................................................................... 118

Bedeutende Neuplatoniker .............................................................................................119

Plutarch....................................................................................................................................... 119

Celsus ......................................................................................................................................... 128

Ammonios Sakkas ...................................................................................................................... 129

Plotin ........................................................................................................................................... 129

Porphyrios................................................................................................................................... 131

Iamblichos von Chalkis ............................................................................................................... 133

Martianus Mineus Felix Capella.................................................................................................. 134

Proklos ........................................................................................................................................ 135

Simplikios.................................................................................................................................... 136

Aristoteles ......................................................................................... 137

Zur Person......................................................................................................................137

Überblick und Einführung ........................................................................................................... 137

Leben .......................................................................................................................................... 139

Werk............................................................................................................................................ 141

Sprache, Logik und Wissen ........................................................................................................ 142

Nachwirkung der Philosophie des Aristoteles ............................................................................ 172

Mit Aristoteles verbundene Begriffe ................................................................................176

Peripatos..................................................................................................................................... 176

Corpus Aristotelicum................................................................................................................... 177

Erste Philosophie ........................................................................................................................ 179

Metaphysica (Metaphysik des Aristoteles) ................................................................................. 179

Physica (Physik des Aristoteles)................................................................................................. 182

3

Ethik des Aristoteles ................................................................................................................... 185

Ethica Nicomachea (Nikomachische Ethik)................................................................................ 186

Ethica Eudemia (Eudemische Ethik) .......................................................................................... 188

De Arte Poetica (Poetik des Aristoteles) .................................................................................... 189

De Arte Rhetorica (Rhetorik des Aristoteles).............................................................................. 193

Organon ...................................................................................................................................... 195

De Anima .................................................................................................................................... 196

Politica (Politik des Aristoteles).................................................................................................. 197

Bedeutende Vertreter der Peripatos ...............................................................................199

Theophrastos von Eresos........................................................................................................... 199

Aristoxenos ................................................................................................................................. 201

Aristarchos von Samos............................................................................................................... 204

Straton von Lampsakos .............................................................................................................. 206

Epikureer ........................................................................................... 208

Epikureismus..................................................................................................................208

Epikureismus und Epikur ............................................................................................................ 208

Wirkungsgeschichte.................................................................................................................... 208

Begründer des Epikureismus: Epikur..............................................................................209

Biographie................................................................................................................................... 209

Epikurs Lehre.............................................................................................................................. 211

Ethik ............................................................................................................................................ 212

Wirkungsgeschichte.................................................................................................................... 217

Verfemung Epikurs im Mittelalter und sein Einfluss auf Denker der Neuzeit ............................. 217

Bedeutende Vertreter des Epikureismus ........................................................................218

Philodemos von Gadara ............................................................................................................. 218

Lukrez ......................................................................................................................................... 218

Kyrenaiker ......................................................................................... 222

Hedonismus ...................................................................................................................222

Philosophischer Hedonismus ..................................................................................................... 222

Vertreter ...................................................................................................................................... 223

Begründer des Hedonismis: Aristippos von Kyrene ........................................................223

Leben .......................................................................................................................................... 223

Werk............................................................................................................................................ 224

Rezeption.................................................................................................................................... 224

Bedeutende Kyrenaiker ..................................................................................................225

Theodorus von Kyrene ............................................................................................................... 225

Arete von Kyrene ........................................................................................................................ 225

Aristippos der Jüngere................................................................................................................ 226

Hegesias ..................................................................................................................................... 226

Euhemeros.................................................................................................................................. 226

Stoiker................................................................................................ 228

Chronologischer Überblick..............................................................................................228

Stoa................................................................................................................................228

Entstehungszusammenhang der stoischen Philosophie ............................................................ 228

Kernaspekte der Lehre ............................................................................................................... 229

4

Kontinuität und Wandel in der Römischen Antike ...................................................................... 231

Fortwirken der Stoa jenseits der Antike...................................................................................... 234

Begründer der Stoa: Zenon von Kition............................................................................235

Bedeutende Vertreter der älteren Stoa ...........................................................................235

Kleanthes .................................................................................................................................... 236

Ariston von Chios........................................................................................................................ 237

Chrysippos von Soli .................................................................................................................... 237

Zenon von Tarsos ....................................................................................................................... 238

Diogenes von Babylon................................................................................................................ 238

Antipatros von Tarsos................................................................................................................. 239

Bedeutende Vertreter der mittleren Stoa ........................................................................239

Panaitios ..................................................................................................................................... 239

Poseidonios ................................................................................................................................ 240

Bedeutende Vertreter der jüngeren Stoa ........................................................................241

Seneca........................................................................................................................................ 241

Gaius Musonius Rufus................................................................................................................ 263

Epiktet ......................................................................................................................................... 263

Mark Aurel................................................................................................................................... 265

Kyniker............................................................................................... 276

Kynismus........................................................................................................................276

Geschichte der Kyniker............................................................................................................... 276

Diogenes von Sinope (ca. 400 – 325 v.Chr.).............................................................................. 278

Lehren und Inhalte des Kynismus .............................................................................................. 280

Kynismus und Stoa ..................................................................................................................... 282

Vom Kynismus zum Zynismus.................................................................................................... 283

Zynismus ........................................................................................................................284

Formen des Zynismus ................................................................................................................ 285

Begründer des Kynismus: Antisthenes ...........................................................................285

Biografie...................................................................................................................................... 285

Philosophie ................................................................................................................................. 286

Bedeutende Vertreter des Kynismus ..............................................................................287

Diogenes von Sinope.................................................................................................................. 287

Krates von Theben ..................................................................................................................... 288

Hipparchia................................................................................................................................... 289

Metrokles .................................................................................................................................... 290

Megariker........................................................................................... 291

Begründer der megarischen Schule: Euklid von Megara ................................................291

Bedeutende Vertreter der megarischen Schule ..............................................................291

Eubulides .................................................................................................................................... 291

Diodoros Kronos ......................................................................................................................... 292

Philon von Megara ...................................................................................................................... 292

Stilpon ......................................................................................................................................... 293

Skeptiker............................................................................................ 294

5

Skeptizismus ..................................................................................................................294

Begründer des Skeptizismus: Pyrrhon von Elis ..............................................................294

Leben und Werk ......................................................................................................................... 294

Bedeutende Skeptiker ....................................................................................................295

Timon von Phleius ...................................................................................................................... 295

Ainesidemos ............................................................................................................................... 296

Claudius Ptolemäus .................................................................................................................... 296

Alexandriner ...................................................................................... 300

Alexandrinische Schule ..................................................................................................300

Geschichte .................................................................................................................................. 300

Philosophie ................................................................................................................................. 302

Theologie .................................................................................................................................... 303

Philosophen (alphabetisch) ........................................................................................................ 304

Theologen (alphabetisch) ........................................................................................................... 305

Typische Alexandriner ohne sonstige Zuordnung ...........................................................305

Philon von Alexandria ................................................................................................................. 305

Clemens von Alexandria............................................................................................................. 309

Origenes ..................................................................................................................................... 310

Sonstige antiken Philosophen ......................................................... 322

Apollonius Molon ............................................................................................................322

Zitate ........................................................................................................................................... 322

Marcus Tullius Cicero .....................................................................................................323

Leben .......................................................................................................................................... 323

Werke.......................................................................................................................................... 328

Wirkung....................................................................................................................................... 334

Eklektizismus .............................................................................................................................. 336

Vorsokratiker..................................................................................... 337

Die vorsokratischen Philosophen....................................................................................337

Die Sieben Weisen ..................................................................................................................... 337

Die drei Milesier (Ionische Philosophie) ..................................................................................... 338

Die Pythagoräer .......................................................................................................................... 338

Heraklit und die Eleaten.............................................................................................................. 338

Die Atomisten.............................................................................................................................. 338

Die Sophisten.............................................................................................................................. 339

Ferner ......................................................................................................................................... 339

Ionische Naturphilosophen .............................................................................................339

Thales ......................................................................................................................................... 339

Anaximander............................................................................................................................... 342

Anaximenes ................................................................................................................................ 345

Eleaten ...........................................................................................................................345

Xenophanes................................................................................................................................ 346

Parmenides................................................................................................................................. 347

Zenon von Elea........................................................................................................................... 348

Melissos ...................................................................................................................................... 348

6

Naturphilosophen des 5. Jahrhunderts v. Chr.................................................................349

Heraklit........................................................................................................................................ 349

Anaxagoras................................................................................................................................. 352

Empedokles ................................................................................................................................ 354

Archelaos .................................................................................................................................... 357

Pythagoreer....................................................................................................................358

Pythagoreer der Antike ............................................................................................................... 358

Moderne Pythagoreer ................................................................................................................. 359

Pythagoras von Samos............................................................................................................... 359

Alkmaion ..................................................................................................................................... 362

Archytas von Tarent.................................................................................................................... 362

Hippasos von Metapont .............................................................................................................. 366

Atomisten .......................................................................................................................368

Antikes Konzept des Atomismus ................................................................................................ 368

Leukipp ....................................................................................................................................... 369

Demokrit...................................................................................................................................... 369

Anaxarch..................................................................................................................................... 371

Sophisten .......................................................................................................................372

Sophistik ..................................................................................................................................... 374

Protagoras .................................................................................................................................. 375

Antiphon...................................................................................................................................... 376

Gorgias ....................................................................................................................................... 377

Prodikos ...................................................................................................................................... 379

Hippias von Elis .......................................................................................................................... 379

Thrasymachos ............................................................................................................................ 380

Isokrates ..................................................................................................................................... 380

Erungenschaften der Antike ............................................................ 382

Archimedisches Prinzip ..................................................................................................382

Erklärung des Phänomens ......................................................................................................... 382

Die Entdeckung des Archimedischen Prinzips ........................................................................... 384

Physikalische Herleitung............................................................................................................. 385

Hebelgesetz ...................................................................................................................386

Wozu braucht man Hebel? ......................................................................................................... 387

Anwendung des Hebelprinzips ................................................................................................... 388

Goldener Schnitt.............................................................................................................388

Definitionen und Grundeigenschaften ........................................................................................ 388

Geometrisches............................................................................................................................ 390

Historisches ................................................................................................................................ 393

Architektur................................................................................................................................... 395

Kunst........................................................................................................................................... 396

Musik........................................................................................................................................... 397

Biologie ....................................................................................................................................... 398

Astronomie.................................................................................................................................. 400

Physik ......................................................................................................................................... 401

Mathematische Eigenschaften.................................................................................................... 401

Informatik .................................................................................................................................... 404

Vier-Elemente-Lehre ......................................................................................................405

Griechische Philosophen ............................................................................................................ 405

Alchemie ..................................................................................................................................... 406

Heutige Bedeutung ..................................................................................................................... 407

Verwandte Konzepte .................................................................................................................. 408

7

Sieben Freie Künste .......................................................................................................408

Umfang und Gliederung.............................................................................................................. 408

Geschichte .................................................................................................................................. 409

Liberal Arts in den USA .............................................................................................................. 411

Attische Demokratie .......................................................................................................412

Entwicklungsgeschichte.............................................................................................................. 413

Funktionsweisen der entwickelten Attischen Demokratie .......................................................... 419

Krisen der Demokratie im Verlauf des großen Peloponnesischen Krieges ............................... 422

Fortbestehen und Wandel im 4. Jahrhundert v. Chr. ................................................................. 423

Kritische Würdigung der Attischen Demokratie .......................................................................... 424

Klassische Probleme der antiken Mathematik................................ 427

Quadratur des Kreises....................................................................................................427

Problemstellung .......................................................................................................................... 427

Geschichte .................................................................................................................................. 428

Näherungskonstruktionen........................................................................................................... 430

Das Problem als Metapher ......................................................................................................... 431

Dreiteilung des Winkels ..................................................................................................431

Verallgemeinerung...................................................................................................................... 431

Würfelverdoppelung .......................................................................................................432

Zenonische Paradoxien ..................................................................................................432

Teilungsparadoxon ..................................................................................................................... 432

Pfeil-Paradoxon .......................................................................................................................... 433

Paradoxon von Achilles und der Schildkröte .............................................................................. 433

Stadion-Paradoxon ..................................................................................................................... 434

Paradoxon vom Fuder Hirse....................................................................................................... 435

8

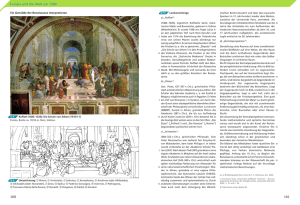

Die Schule von Athen

Die Schule von Athen ist

ein Fresco des Malers Raffael, das dieser von 1510

bis 1511 in der Stanza della Segnatura des Vatikans

(ursprünglich die Bibliothek

in den Privaträumen des

Papstes) für den Papst

Julius II. anfertigte. Das

Bild ist Teil eines Zyklus,

der neben "der Schule von

Athen", den "Parnass", die

"Disputa" (Erläuterung des

Altarssakraments) und die

"Kardinals- und Gottestugenden und das Gesetz" darstellt. Der Titel des Bilds verweist auf die herausragende philosophische Denkschule des antiken Griechenlands,

verkörpert von ihren Vorläufern, Hauptvertretern und Nachfolgern. Im Zentrum stehen die Philosophen Platon und Aristoteles. Das Fresco verherrlicht im Sinne der

Renaissance das antike Denken als Ursprung der europäischen Kultur, ihrer Philosophie und Wissenschaften.

Das Gemälde

Das Bild zeigt einen zentralperspektivisch konstruierten, monumentalen Innenraum,

in dem eine Versammlung maßgeblicher Wissenschaftler und Philosophen von der

Antike bis zur Renaissance stattfindet. Links gruppieren sich die platonisch, rechts

die aristotelisch orientierten Geistesgrößen. Im Hintergrund befinden sich die philosophischen Vertreter, im Vordergrund die Wissenschaftler, Mathematiker und Künstler.

Die häufigsten Zuordnungen der Figuren zu Personen der Geschichte:

1)

2)

3)

4)

Zenon von Kition (Begründer der Stoischen Schule)

Epikur (Begründer der Epikureischen Schule)

Federico II. Gonzaga (Herzog von Mantua)

Zuordnung nicht eindeutig: entweder Boëthius, Anaximander oder Empedokles

9

5) Averroes (arabischer Philosoph und Theologe)

6) Pythagoras (Mathematiker)

7) Alkibiades (Politiker und Feldherr aus Athen)

8) unklar

9) Hypatia oder Francesco Maria I. della Rovere

10) Xenophon (Historiker und Biograph von Sokrates)

11) Parmenides von Elea (Philosoph, Begründer der Eleatischen Schule)

12) Sokrates (Philosoph und Lehrer von Platon)

13) Heraklit (Philosoph, verkörpert durch Michelangelo)

14) Platon mit der Schrift Timaios (Philosoph, verkörpert durch Leonardo da Vinci)

15) Aristoteles mit der Schrift Nikomachische Ethik (Philosoph und Schüler von

Platon)

16) Diogenes (Philosoph und Kyniker)

17) Plotin (Philosoph)

18) Euklid (Mathematiker, verkörpert durch Bramante)

19) Zarathustra (persischer Religionsgründer)

20) Ptolemäus (Astronom und Geograph)

21) (R) Raffael, vor ihm Sodoma (Künstler)

Platon und Aristoteles (hinten),

Heraklit und Diogenes (vorn)

10

Sokrates

Zur Person

Sokrates (altgriechisch Σωκράτης Sōkrátēs * 469 v. Chr.;

† 399 v. Chr., durch Gift hingerichtet) war ein für das abendländische Denken grundlegender griechischer Philosoph, der in Athen lebte und wirkte. Seine herausragende

Bedeutung zeigt sich u.a. darin, dass alle griechischen

Denker bis zu ihm hin als „Vorsokratiker“ bezeichnet werden. Sokrates’ Philosophieren äußerte sich in der Form

des mündlichen Dialogs, den er zu einer auf Erkenntnisgewinn angelegten „Hebammenkunst“ entwickelte.

Schriftliches hat er selbst nicht hinterlassen.

Die Überlieferung des Prozesses, der wegen Nichtanerkennung der Polis-Götter und wegen verderblichen Einflusses auf die Jugend gegen ihn geführt wurde, und die

Haltung, mit der er das Todesurteil hinnahm, haben seinen Nachruhm maßgeblich

bestimmt. Mehrere seiner Schüler haben wie Platon sokratische Dialoge verfasst und

unterschiedliche Züge seiner Lehre betont. Nahezu alle bedeutenden philosophischen Schulen der Antike haben sich auf Sokrates berufen. Montaigne nannte ihn

den „Meister aller Meister“ und noch Karl Jaspers meinte: „Sokrates vor Augen zu

haben, ist eine der unerlässlichen Voraussetzungen unseres Philosophierens.“

Mittelpunkt einer geistesgeschichtlichen Wende

Sokrates habe die Philosophie als Erster vom Himmel auf die Erde heruntergerufen,

unter den Menschen angesiedelt und zum Prüfinstrument der Lebensweisen, Sitten

und Wertvorstellungen gemacht, hat Cicero gemeint, der vorzügliche Kenner der

griechischen Philosophie, soweit er sie überblicken konnte. In Sokrates sah er nicht

ohne Grund die Abkehr von der ionischen Naturphilosophie personifiziert, die bis 430

v. Chr. durch Anaxagoras in Athen prominent vertreten war. Sokrates verwarf den

Ansatz des Anaxagoras, dessen Vernunftprinzip ihm Eindruck gemacht hatte, weil

Anaxagoras keinerlei Schlüsse in menschlichen Fragen daraus zog. Allerdings war

Sokrates damit weder allein noch der Erste, der die menschlichen Belange in den

Mittelpunkt seines philosophischen Denkens stellte.

Zu seinen Lebzeiten war Athen erst durch die Ausgestaltung der Attischen Demokratie und dann durch den Pelopponesischen Krieg das politisch-gesellschaftlich tiefgreifendem Wandel und vielfältigen Spannungen ausgesetzte kulturelle Zentrum

Griechenlands. In diesem 5. Jahrhundert v. Chr. waren in Athen die Entfaltungschancen für neue geistige Strömungen recht gut. Eine breit angelegte, durch Lehrangebote auch wirksam hervortretende Strömung war die der Sophisten, mit denen

Sokrates so vieles verband, dass er den Zeitgenossen oft selbst als Sophist galt: das

Interesse für das praktische Leben der Menschen, für Fragen der Polis- und Rechtsordnung sowie der Stellung des Einzelnen darin, die Kritik der hergebrachten Mythen, die Auseinandersetzung mit Sprache und Rhetorik, außerdem Bedeutung und

Inhalte von Bildung – das alles beschäftigte auch Sokrates.

11

Was ihn von den Sophisten unterschied und zur geistesgeschichtlichen Gründerfigur

machte, waren die darüber hinausgehenden Merkmale seines Philosophierens. Bezeichnend war z.B. sein stetiges, bohrendes Bemühen, den Dingen auf den Grund

zu gehen und z.B. in der Frage „Was ist Tapferkeit?“, sich nicht mit VordergründigAugenscheinlichem zufrieden zu geben, sondern den „besten Logos“ zur Sprache zu

bringen, d.h. das von Zeit und Örtlichkeit unabhängige, sich gleichbleibende Wesen

der Sache.

Methodisch neu zu seiner Zeit war das von Sokrates eingeführte Verfahren des philosophischen Dialogs zwecks Erkenntnisgewinns in einem ergebnisoffenen Forschungsprozess. Originär sokratisch war ferner das Fragen und Forschen zur Begründung einer philosophischen Ethik. Zu den von Sokrates erzielten Ergebnissen

gehörte, dass richtiges Handeln aus der richtigen Einsicht folgt und dass Gerechtigkeit Grundbedingung des Seelenheils ist. Daraus ergab sich für ihn: Unrecht tun ist

schlimmer als Unrecht leiden.

Daran knüpft sich ein viertes Element des mit Sokrates verbundenen philosophischen Neubeginns: die Bedeutung und Bewährung philosophischer Einsichten in der

Lebenspraxis. In dem mit seinem Todesurteil endenden Prozess bescheinigte Sokrates seinen Widersachern, dass sie erkennbar im Unrecht seien. Gleichwohl lehnte er

anschließend die Flucht aus dem Gefängnis ab, um sich nicht seinerseits ins Unrecht

zu setzen. Die philosophische Lebensweise und die Einhaltung des Grundsatzes,

dass Unrecht tun schlimmer ist als Unrecht leiden, gewichtete er höher als die Möglichkeit, sein Leben zu erhalten.

Lebensweg des Philosophen

Über den Werdegang des Sokrates ist für die erste Lebenshälfte kaum etwas und

danach auch nur Lückenhaftes bekannt. Die biographischen Hinweise speisen sich

im Wesentlichen aus drei zeitgenössischen Quellen, die aber ein zum Teil widersprüchliches Bild zeichnen. Dabei handelt es sich um den Komödiendichter Aristophanes sowie zwei Schüler des Sokrates, nämlich den Historiker Xenophon und den

Philosophen Platon, letzterer zweifellos die wichtigste Sokrates-Quelle überhaupt.

Unter den Nachgeborenen haben vor allem der Platon-Schüler Aristoteles und - im

dritten Jahrhundert n. Chr. - Diogenes Laertios noch Hinweise beigesteuert. Darüber

hinaus sind nur verstreute Notizen, Anmerkungen oder Anekdoten weiterer Autoren

der griechischen und der lateinischen Literatur überliefert.

Herkunft, Bildung, Militäreinsätze

Sokrates wurde 469 v. Chr. im attischen Demos Alopeke geboren. Seine Eltern waren Sophroniskos, der ein Steinmetz oder Bildhauer gewesen sein soll, und die Hebamme Phainarete. Aus einer vorangehenden Ehe seiner Mutter hatte er einen

Halbbruder Patrokles. Seine Ausbildung mag sich nach Demandt in den gängigen

Bahnen bewegt haben, was neben Alphabetisierung, Gymnastik und Musikerziehung

auch Geometrie, Astronomie und das Studium der Dichter, zumal Homers, einschloss. Unter seinen Lehrern waren nach Platon auch zwei Frauen, nämlich Aspasia, die enge Vertraute des Perikles, und die Seherin Diotima. Auf männlicher Seite

werden neben dem bereits erwähnten Naturphilosophen Anaxagoras, mit dessen

Schüler Archelaos Sokrates eine Reise nach Samos unternahm, der Sophist Prodikos und der den Pythagoreern nahestehende Musiktheoretiker Damon genannt.

12

Zu einer Berufsausübung des Sokrates äußerte sich einzig der gut 600 Jahre später

lebende Diogenes Laertios, der sich auf eine verlorene Quelle berief. Demnach hätte

Sokrates wie sein Vater als Bildhauer gearbeitet und sogar eine Charitengruppe und

eine Hermesfigur auf der Akropolis gestaltet. In den Überlieferungen seiner Schüler

ist davon aber nirgends die Rede, sodass er diese Tätigkeit zumindest frühzeitig beendet haben müsste und auch wohl kaum zur Sprache brachte.

Konkrete Daten sind mit seinen militärischen Einsätzen im Peloponnesischen Krieg

verbunden: als Hoplit mit schwerer Bewaffnung nahm er an der Belagerung von Potidaia 431-429 v. Chr. sowie an des Schlachten von Delion 424 v. Chr. und Amphipolis 422 v. Chr. teil. Das lässt darauf schließen, dass er nicht unbemittelt war; denn die

Kosten für ihre Ausrüstung mussten die Hopliten selbst aufbringen.

Dem Feldherrn Laches und seinem eigenen Schüler Alkibiades machte Sokrates im

Felde großen Eindruck durch die Art, wie er Kälte, Hunger und sonstige Entbehrungen zu ertragen in der Lage war und wie er im Falle des militärischen Rückzugs bei

Delion – statt wie andere kopflos zu flüchten – gemessenen Schrittes und jederzeit

verteidigungsbereit Besonnenheit und entschlossenen Mut bewies. Den verwundeten

Alkibiades hat er in Potidaia samt Waffen gerettet und eine Tapferkeitsauszeichnung,

die ihm selbst zugestanden hätte, auf Alkibiades gelenkt, wie der in Platons Symposion bekundet. Alkibiades berichtet, wie er Sokrates in Poteidaia erlebt hat: „Da übertraf er im Ertragen aller Beschwernisse nicht nur mich, sondern alle insgesamt. Wenn

wir irgendwo abgeschnitten waren, wie es auf Feldzügen vorkommen kann, und

dann fasten mussten, da konnten das die anderen lange nicht so gut aushalten. Durften wir es uns aber wohlergehen lassen, so vermochte er als einziger das zu genießen, besonders wenn er, was ihm freilich zuwider war, zum Trinken genötigt wurde;

da übertraf er uns alle. Und worüber man sich am meisten wundern muss: Kein

Mensch hat jemals den Sokrates betrunken gesehen.“

Lehrtätigkeit und Schülerkreis

Seinen eigentlichen Wirkungsmittelpunkt hatte Sokrates auf dem belebten Marktplatz

von Athen, wie Xenophon verdeutlichte: „So tat gerade er stets alles in voller Öffentlichkeit. Am frühen Morgen ging er nämlich nach den Säulenhallen und Turnschulen,

und wenn der Markt sich füllte, war er dort zu sehen, und auch den Rest des Tages

war er immer dort, wo er mit den meisten Menschen Zusammensein konnte. Und er

sprach meistens, und wer nur wollte, konnte ihm zuhören.“ Die satirische Lesart dazu

gab Aristophanes in seiner Komödie Die Wolken, wo Sokrates Hauptfigur ist und

vom Chor so angesprochen wird:

„Du aber, du Priester des kniffligen Worts, verkünde uns jetzt dein Begehren!

Denn keinem sonst willfahrn wir so gern von allen Erhabenheitsschwätzern

Wie dem Prodikos: ihm seiner Weisheit zu lieb, seiner Einsicht; und außer ihm

dir noch,

Weil du stolz in den Gassen herumflanierst und die Augen rundum lässest

schweifen,

Stets barfuß und ohne Empfindlichkeit und im Glauben an uns voller Dünkel.“

Schon in dieser 423 v. Chr. uraufgeführten Kömödie wurde Sokrates Atheismus und

Verblendung der Jugend vorgehalten. Seine Gesprächspartner in den Gassen Athens und auf der Agora gehörten beiden Geschlechtern und nahezu allen Alters13

gruppen, Metiers und gesellschaftlichen Rängen an, die auch in der Attischen Demokratie nicht beseitigt waren.

Unter Sokrates’ Schülern im engeren Sinn waren einige, die dann selbst in Geschichte und Geistesgeschichte eine Rolle spielten. Hierzu zählen neben Platon, Xenophon

und Alkibiades, auch Euklid von Megara, Antisthenes, Aristipp, Aischines und Phaidon. Über den Charakter des Sokratischen Gesprächs ließ Platon den Alkibiades

sagen:

„…wenn einer des Sokrates Reden anhören will, so werden sie ihm anfangs

ganz lächerlich vorkommen, in solche Worte und Redensarten sind sie äußerlich eingehüllt, wie in das Fell eines frechen Satyrs.

Denn von Lasteseln spricht er, von Schmieden, Schustern und Gerbern, und

scheint immer auf dieselbe Art nur dasselbe zu sagen, so dass jeder unerfahrene und unverständige Mensch über seine Reden spotten muß. Wenn sie

aber einer geöffnet sieht und inwendig hineintritt: So wird er zuerst finden,

dass diese Reden allein inwendig Vernunft haben, und dann dass sie ganz

göttlich sind und die schönsten Götterbilder von Tugend in sich enthalten und

auf das meiste von dem oder vielmehr auf alles abzwecken, was dem, der gut

und edel werden will, zu untersuchen gebührt.“

Das mochten vor allem Sokrates’ Schüler anscheinend so auffassen, während viele

andere sich von seiner Gesprächsführung einigermaßen verschaukelt vorkommen

mussten:

„Sokrates, der Lehrer, tritt regelmäßig als Schüler auf. Nicht er will andere belehren, sondern von ihnen belehrt werden. Er ist der Unwissende, seine Philosophie tritt auf in der Gestalt des Nichtwissens. Umgekehrt bringt er seine Gesprächspartner in die Position des Wissenden. Das schmeichelt den meisten

und provoziert sie, ihr vermeintliches Wissen auszubreiten. Erst im konsequenten Nachfragen stellt sich heraus, dass sie selbst die Unwissenden sind.“

Engagierter Polisbürger

Schon längst vor der Uraufführung von „Die Wolken“ muss Sokrates eine prominente

Figur im Athener öffentlichen Leben gewesen sein, denn andernfalls hätte Aristophanes ihn kaum auf die genannte Art erfolgreich in Szene setzen können. Die nicht zu

datierende Sokrates betreffende Befragung des Orakels in Delphi durch den Jugendfreund Chairephon setzte sogar eine weit über Athen hinausreichende Bekanntheit

voraus. In Platons Apologie schildert Sokrates den Vorgang: „Er fragte also, ob wohl

jemand weiser wäre als ich. Da leugnete nun die Pythia, dass jemand weiser wäre.“

Einen Zeugen dafür benannte Sokrates in dem Bruder des verstorbenen Jugendfreunds. Sokrates, dem sein Nichtwissen vor Augen stand, hat Platon zufolge aus

dem Orakelspruch den Auftrag abgeleitet, das Wissen seiner Mitmenschen zu prüfen, um sich dessen zu vergewissern, was die Gottheit gemeint hat.

Im Gegensatz zu den Sophisten ließ er sich nicht für seine Lehrtätigkeit bezahlen. Er

bezeichnete sich bewusst als Philosoph ("Philo-soph" – Freund der Weisheit). Dieses

Philosophieren, das oft mitten im geschäftigen Treiben Athens stattfand, konnte vielleicht auch als Antwort auf die Frage dienen, wie Athen sich als „Schule von Hellas“

14

behaupten und die individuelle Entfaltung der jeweiligen Fähigkeiten und Tugenden

der Bürger fördern könnte. Es zeigte sich aber, dass Sokrates sich damit zugleich

Freunde und Feinde machte: Freunde, die seine Philosophie als Schlüssel zur eigenen und gemeinschaftlichen Wohlfahrt und Weisheit ansahen, und Feinde, die seine

Philosophie als Gotteslästerung und gemeinschaftsschädigend einschätzten.

416 erschien Sokrates als „Ehrengast“ auf einem berühmten Gastmahl (Symposion),

das anlässlich des Tragödiensieges des jungen Agathon stattfand und an dem in der

platonischen Überlieferung auch Aristophanes und Alkibiades in wichtiger Rolle teilnahmen. Das nächste biographisch datierbare Ereignis lag 10 Jahre später und betraf Sokrates’ Verwicklung in die Reaktion der Athener auf die Seeschlacht bei den

Arginusen, wo die Bergung Schiffbrüchiger unter Sturm fehlgeschlagen war. Als Gerichtshof in dem Prozess gegen die Strategen, die die Militäroperation geleitet hatten,

fungierte die Volksversammlung.

Zu dem geschäftsführenden Ausschuss des Rates der 500, den 50 Prytanen, gehörte zu diesem Zeitpunkt auch Sokrates. Zunächst schien es, als könnten die Strategen ihre Unschuld nachweisen und freigesprochen werden. Am zweiten Verhandlungstag aber änderte sich die Stimmung, und es kam zu der Forderung, die Strategen gemeinsam schuldig zu sprechen. Die Prytanen wollten den Antrag als ungesetzlich kassieren; nur Einzelverfahren waren zulässig. Da sich nun aber das Volk im

Vollgefühl seiner Souveränität gar nichts untersagen lassen wollte und den Prytanen

die Mitverurteilung angedroht wurde, gaben alle nach bis auf einen: Sokrates.

Eine ganz ähnliche Haltung bewies Sokrates noch einmal 404/403 v. Chr. unter der

Willkürherrschaft der Dreißig, als er den Befehl der Oligarchen verweigerte, mit vier

anderen gemeinsam die Verhaftung eines unschuldigen Gegners der Herrschenden

durchzuführen. Er ging stattdessen einfach nach Hause, wohl wissend, dass es sein

Leben kosten könnte: „Damals bewies ich wahrlich wieder nicht durch Worte, sondern durch die Tat, dass mich der Tod, wenn es nicht zu grob klingt, auch nicht so

viel kümmert, dass mir aber alles daran liegt, nichts Unrechtes und Unfrommes zu

tun.“

Unbeugsamer in Prozess und Tod

Von dem Prozess des Sokrates 399 v. Chr. berichten – nicht ganz übereinstimmend

– sowohl Platon als auch Xenophon, der allerdings nicht selbst dabei war. Daher ist

die Darstellung Platons, der als Prozessbeobachter die Beiträge des Sokrates in der

Apologie ausführlich wiedergegeben hat, als die authentischere anzusehen. Sokrates

agierte vor Gericht demnach ganz so, wie man ihn im öffentlichen Leben Athens

schon über Jahrzehnte kannte: als peinlich Untersuchender, Nachfragender und die

Forschungsergebnisse schonungslos Offenbarender. Den ersten und mit Abstand

längsten Beitrag stellte seine Rechtfertigung gegenüber den Anklagen dar.

Auf den Vorwurf, er verderbe die Jugend, reagierte er mit einer gründlichen Bloßstellung des Anklägers Meletos, in die auch die Geschworenen und schließlich alle Bürger Athens von ihm verwickelt wurden, als er den Meletos mit der Frage in die Enge

trieb, wer denn nun seiner Vorstellung nach für die Besserung der Jugend sorge, und

dann sein Fazit zog: „Du aber, Meletos, beweist hinlänglich, dass du dir noch niemals

Gedanken um die Jugend gemacht hast, und sichtbar stellst du deine Gleichgültigkeit

15

zur Schau, dass du dich um nichts von den Dingen bekümmert hast, derentwegen du

mich vor das Gericht bringst.“

Auch die Anklage wegen Gottlosigkeit wies er zurück. Er gehorche stets seinem

Daimonion, das er als göttliche Stimme vorstellte, die ihn gelegentlich vor bestimmten Handlungen warne. Den Geschworenen legte er dar, dass er sich keinesfalls

darauf einlassen werde, freizukommen mit der Auflage, sein öffentliches Philosophieren einzustellen: „Wenn ihr mich also auf eine so abgefasste Bedingung freilassen

wolltet, so würde ich antworten: ich schätze euch, Männer Athens, und liebe euch,

gehorchen aber werde ich mehr dem Gotte als euch, und solange ich atme und Kraft

habe, werde ich nicht ablassen zu philosophieren und euch zu befeuern…“ In der

Rolle des Angeklagten präsentierte er sich als der eigentliche Hüter von Recht und

Gesetzlichkeit, indem er es ablehnte, die Geschworenen durch Mitleidsappelle und

Bitten zu beeinflussen: „Denn nicht dazu nimmt der Richter seinen Sitz ein, das

Recht nach Wohlwollen zu verschenken, sondern um das Urteil zu finden, und er hat

geschworen – nicht gefällig zu sein, wenn er gerade will, sondern – Recht zu sprechen nach den Gesetzen.“

Jacques-Louis Davids Der Tod des Sokrates (1787)

Mit knapper Stimmenmehrheit (281 von 501 Stimmen) wurde er von einem der zahlreichen Gerichtshöfe der Attischen Demokrtaie für schuldig befunden. Nach damaligem Brauch durfte Sokrates nach der Schuldigsprechung eine Strafe für sich selbst

vorschlagen. In seiner zweiten Rede bestand Sokrates darauf, seinen Mitbürgern

durch die praktische philosophische Unterweisung nur Gutes getan zu haben und

dafür nicht etwa die beantragte Todesstrafe, sondern die Speisung im Prytaneion zu

verdienen, wie sie Olympiasieger erhielten. Angesichts des Schuldspruchs erwog er

dann verschiedene mögliche Strategien, hielt aber letztlich allenfalls eine Geldstrafe

für akzeptabel. Hiernach verurteilten ihn die Geschworenen nun mit einer Mehrheit,

die noch einmal um 80 auf 361 Stimmen anwuchs, zum Tode.

16

In dem ihm zustehenden Schlusswort betonte Sokrates noch einmal die Ungerechtigkeit der Vermittlung und bescheinigte den Anklägern Bosheit, nahm das Urteil aber

ausdrücklich an und äußerte nach Platons Überlieferung: „Vielleicht musste dies alles so kommen, und ich glaube, es ist die rechte Fügung.“ Die unter den Geschworenen, die ihn hatten freisprechen wollen, suchte er mit Ausführungen über die wenig

schrecklichen Folgen des Todes zu beruhigen und bat sie, für die Aufklärung seiner

Söhne auf die Weise zu sorgen, die er selbst den Athenern gegenüber praktiziert

hatte: „Aber schon ist es Zeit, dass wir gehen – ich um zu sterben, ihr um zu leben:

wer aber von uns den besseren Weg beschreitet, das weiß niemand, es sei denn der

Gott.“

Dabei blieb Sokrates auch den Freunden gegenüber, die ihn im Gefängnis besuchten und zur Flucht überreden wollten. Sie trafen Platon zufolge, der allerdings selbst

nicht dabei war, Sokrates’ Frau Xantippe mit den drei Söhnen bei ihm an, davon zwei

noch im Kindesalter. Sokrates ließ die nun ein lautes Wehklagen anhebende Xantippe wegführen, um sich im Gespräch mit den Freunden auf den Tod vorzubereiten.

Seine Weigerung zur Flucht begründete er mit dem Respekt vor den Gesetzen. Würden Urteile nicht befolgt, verlören Gesetze überhaupt ihre Kraft. Schlechte Gesetze

müsse man ändern, aber nicht mutwillig übertreten. Das Recht der freien Rede in der

Volksversammlung biete die Chance, von Verbesserungsvorschlägen zu überzeugen; und notfalls könne, wer das vorzöge, auch noch ins Exil gehen. Den schließlich

gereichten Schierlingsbecher leerte Sokrates anscheinend vollständig gefasst. In

seinen letzten Worten bat er darum, dem Gott der Heilkunst Asklepios einen Hahn zu

opfern.

Grundzüge Sokratischer Philosophie

Was bliebe von dem Philosophen Sokrates ohne die Werke Platons, fragt Figal und

meint: eine interessante Figur des Athener Lebens im fünften Jahrhundert, kaum

mehr; nachrangig vielleicht gegenüber Anaxagoras, bestimmt gegenüber Parmenides und Heraklit. Platons zentrale Stellung als Quelle Sokratischen Denkens birgt

aber das Problem einer Abgrenzung zwischen beider Vorstellungswelten, denn Platon ist in seinen Werken zugleich als eigenständiger Philosoph vertreten. In der Forschung besteht eine weitgehende Übereinstimmung darin, dass die frühen platonischen Dialoge (die Apologie des Sokrates, Charmenides, Kriton, Euthyphron, Gorgias, Hippias minor, Ion, Laches, Protagoras, Politeia I), die bezogen sind auf das Umfeld von Prozess und Tod des Sokrates, dessen Philosophie am deutlichsten spiegeln und dass die Eigentändigkeit der Philosophie Platons in den späteren Werken

zunehmend deutlicher hervortritt.

Zu den Kernbereichen Sokratischen Philosophierens gehören neben dem auf Dialoge gegründeten Erkenntnisstreben die näherungsweise Bestimmung des Guten als

Handlungsrichtschnur und das Ringen um Selbsterkenntnis als wesentliche Voraussetzung eines gelingenden Daseins. Das Bild des in den Straßen Athens von morgens bis Abends Gespräche führenden Sokrates ist zu erweitern um Phasen völliger

gedanklicher Versunkenheit, mit denen Sokrates seinen Mitbürgern ebenfalls Eindruck machte. Für diesen Wesenszug steht als Extrem der Bericht des Alkibiades im

Symposion über ein Erlebnis mit Sokrates in Potideia:

„Damals auf dem Feldzug [...] stand er, in irgendeinen Gedanken vertieft, vom

Morgen an auf demselben Fleck und überlegte, und als es ihm nicht gelingen

17

wollte, gab er nicht nach, sondern blieb nachsinnend stehen. Inzwischen war

es Mittag geworden; da bemerkten es die Leute, und verwundert erzählte es

einer dem anderen, dass Sokrates schon seit dem Morgen dastehe und über

etwas nachdenke. Schließlich, als es schon Abend war, trugen einige von den

Ioniern, als sie gegessen hatten, ihre Schlafpolster hinaus; so schliefen sie in

der Kühle und konnten gleichzeitig beobachten, ob er auch in der Nacht dort

stehen bleibe. Und wirklich, er blieb stehen, bis es Morgen wurde und die

Sonne aufging! Dann verrichtete er sein Gebet an die Sonne und ging weg.“

Die Sokratische Gesprächsführung wiederum stand in deutlichem Zusammenhang

mit erotischer Anziehung. Der Eros, im Symposion vorgestellt als großes göttliches

Wesen, ist der Mittler zwischen Sterblichen und Unsterblichen: „Der Name des Eros

steht für die den Bereich des Menschlichen übersteigende Bewegung der Philosophie. […] Sokrates kann am besten philosophieren, wenn er durch das ganz und gar

unsublimierte Schöne eingenommen ist. Das Sokratische Gespräch vollzieht sich

nicht nach einmal gelungenem Aufstieg auf jener unsinnlichen Höhe, wo nur noch die

Ideen als das Schöne erscheinen; vielmehr vollzieht es in sich immer wieder die Bewegung vom menschlichen zum übermenschlichen Schönen und bindet das übermenschliche Schöne dialogisch ans menschliche zurück.“

Sinn und Methode Sokratischer Dialoge

„Ich weiß, dass ich nicht weiß“, lautet die bekannt Kurzformel, mit der verdeutlicht

wird, was Sokrates seinen Mitbürgern voraushatte. Für Figal ist diese Erkenntnis

zugleich der Schlüssel zu Gegenstand und Methode Sokratischer Philosophie: „Im

Sokratischen Reden und Denken liegt erzwungener Verzicht, ein Verzicht, ohne den

es keine Sokratische Philosophie gäbe. Diese entsteht nur, weil Sokrates im Bereich

des Wissens nicht weiterkommt und die Flucht in den Dialog antritt. Sokratische Philosophie ist in ihrem Wesen dialogisch geworden, weil das forschende Entdecken

unmöglich schien.“ Durch Anaxagoras auf die Naturforschung verwiesen, habe Sokrates sich mit der daran gekoppelten Ursachenfrage auseinandergesetzt, sei sich

dafür aber ganz untalentiert vorgekommen und verunsichert worden. Deshalb habe

er sich von der Ursachenerklärung ab- und dem sprachlich vermittelten Verstehen

zugewendet.

Ziel des Sokratischen Dialogs ist die gemeinsame Einsicht in einen Sachverhalt auf

der Basis von Frage und Antwort. Weitschweifige Reden über den Untersuchungsgegenstand akzeptierte Sokrates nicht, sondern bestand auf einer direkten Beantwortung seiner Frage: „Im sokratischen Gespräch hat die sokratische Frage den Vorrang. Die Frage enthält zwei Momente: Sie ist Ausdruck des Nichtwissens des Fragenden und Appell an den Befragten, zu antworten oder sein eigenes Nichtwissen

einzugestehen. Die Antwort provoziert die nächste Frage, und auf diese Weise

kommt die dialogische Untersuchung in Gang.“ Durch Fragen also - und nicht durch

Belehren des Gesprächspartners, wie es die Sophisten gegenüber ihren Schülern

praktizierten - sollte Einsichtsfähigkeit geweckt werden, eine Methode, die als Mäeutik bezeichnet wird: eine Art „geistige Geburtshilfe“. Denn die Einstellungsänderung

als Ergebnis der geistigen Auseinandersetzung hing davon ab, dass die Einsicht

selbst erlangt bzw. „geboren“ wurde.

Der Untersuchungsgang in den Sokratischen Dialogen lässt eine charakteristische

Stufung erkennen: Im ersten Schritt suchte Sokrates dem jeweiligen Diskussions18

partner nachzuweisen, dass es mit seiner Lebens- und Denkungsart nicht zum Besten für ihn stand. Um seinen Mitbürgern zu zeigen, wie wenig sie über ihre eigenen

Ansichten und Einstellungen bisher nachgedacht hatten, konfrontierte Sokrates sie

mit den unsinnigen Konsequenzen, die sich gemäß seiner Befragung daraus ergaben.

Nach dieser Verunsicherung folgte die Aufforderung zum Umdenken. Dabei lenkte

Sokrates das Gespräch unter Anknüpfung an den Erörterungsgegenstand – sei es

z.B. Tapferkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit oder Tugend überhaupt – hin auf die

Frageebene, was das Wesentliche am Menschen sei. Die dazu gefundene Antwort

führte, sofern die Gesprächspartner nicht bereits vordem ausgestiegen waren, in

Richtung der Konsequenz, dass die Seele als das eigentliche Selbst des Menschen

so gut wie nur möglich sein muss, was wiederum davon abhängt, in welchem Maße

man das sittlich Gute tut. Was das Gute ist, gilt es also herauszufinden.“

Für die Dialogpartner zeigte sich im Verlauf der Untersuchung regelmäßig, dass Sokrates, der doch vorgab nicht zu wissen, alsbald deutlich mehr Wissen zu erkennen

gab, als sie selbst besaßen. Anfangs oft in der Rolle des scheinbar wissbegierigen

Schülers, der seinem Gegenüber die Funktion des Lehrers andiente, erwies er sich

zuletzt klar überlegen. Seine Ausgangsposition wurde dadurch als unglaubwürdig

und unaufrichtig wahrgenommen, als Ausdruck von Ironie im Sinne von Verstellung

zum Zweck der Irreführung. Döring hält es gleichwohl für ungewiss, dass Sokrates

mit seinem Nichtwissen im Sinne der gezielten Tiefstapelei ironisch zu spielen begann. Er unterstellt wie Figal die Ernsthaftigkeit von dessen Bekundung im Grundsatz. Doch auch wenn es Sokrates um eine öffentliche Demontage seiner Gesprächspartner gar nicht ging, musste sein Wirken viele der von ihm Angesprochenen gegen ihn aufbringen, zumal auch Sokrates´ Schüler sich in dieser Form des

Dialogs übten.

Annäherung an das Gute

Den unaufgebbaren Kern seines Wirkens hat Sokrates den Geschworenen im Prozess folgendermaßen entwickelt:

„Bester der Männer, du, ein Bürger Athens, der größten und an Weisheit und

Stärke berühmtesten Stadt, du schämst dich nicht, dich um Schätze zu sorgen, um sie in möglichst großer Menge zu besitzen, auch um Ruf und Geltung, dagegen um Einsicht und Wahrheit und um deine Seele, dass sie so gut

werde wie möglich, darum sorgst und besinnst du dich nicht? Wenn aber einer

von euch Einwendungen macht und behauptet, er sorge sich doch darum, so

werde ich nicht gleich von ihm ablassen und weitergehen, sondern ihn fragen

und erproben und ausforschen, und wenn er mir die Tüchtigkeit nicht zu besitzen scheint, es aber behauptet, so schelte ich ihn, dass er das Wertvollste am

wenigsten achte, das Schlechtere aber höher.“

Nur Wissen um das Gute dient dem eigenen Besten und befähigt dazu, Gutes zu

tun. Denn, so folgerte Sokrates, niemand tue wissentlich Übles. Dabei handelt es

sich um eines der sogenannten Sokratischen Paradoxa, weil das mit der landläufigen

Lebenserfahrung nicht überein zu stimmen scheint. Paradox erscheint in diesem Zusammenhang auch die Behauptung des Sokrates nicht zu wissen, da es hier doch

anscheinend sehr auf Wissen ankommt.

19

Dieser Widerspruch löst sich aber nach Döring: „Wenn Sokrates es für prinzipiell

unmöglich erklärt, daß ein Mensch ein Wissen davon erlange, was das Gute, Fromme, Gerechte usw. sei, dann meint er ein allgemeingültiges und unfehlbares Wissen,

das unverrückbare und unanfechtbare Normen für das Handeln bereitstellt. Ein solches Wissen ist dem Menschen nach seiner Auffassung grundsätzlich versagt. Was

der Mensch allein erreichen kann, ist ein partielles und vorläufiges Wissen, das sich,

mag es im Augenblick auch noch so gesichert erscheinen, dennoch immer bewusst

bleibt, daß es sich im Nachhinein als revisionsbedürftig erweisen könnte.“ Sich um

dieses unvollkommene Wissen zu bemühen in der Hoffnung, dem vollendeten Guten

möglichst nahe zu kommen, ist demzufolge das Beste, was der Mensch für sich tun

kann. Je weiter er darin vorankomme, desto glücklicher werde er leben.

Mit der Frage nach dem Guten, meint Figal, sei eigentlich nach einer Einheit des Lebens gefragt, die als solche im Handeln nicht verfügbar und auch aus unbeteiligtem

Abstand nicht erfahrbar sei. „In der Frage nach dem Guten liegt eigentlich der Dienst

für den delphischen Gott. Die Idee des Guten ist letztlich der philosophische Sinn des

delphischen Orakels.“

Letzte Dinge

In seinem an den ihm gewogenen Teil der Geschworenen gerichteten Schlusswort

vor Gericht begründete Sokrates die Unerschrockenheit und Festigkeit, mit der er

das Urteil hinnahm, unter Hinweis auf sein Daimonion, das ihn zu keinem Zeitpunkt

vor irgendeiner seiner Handlungen im Zusammenhang mit dem Prozess gewarnt habe. Seine Äußerungen über den bevorstehenden Tod scheinen von Zuversicht getragen:

„Es muß wohl so sein, dass es etwas Gutes ist, was mir zustieß, und unmöglich können wir richtig vermuten, wenn wir glauben, das Sterben sei ein Übel.

[…]

Laßt uns aber auch so erwägen, wie groß die Hoffnung ist, dass es etwas Gutes sei. Eins von beiden ist doch das Totsein: Entweder ist es ein Nichts-Sein,

und keinerlei Empfindung mehr haben wir nach dem Tode – oder es ist, wie

die Sage geht, irgendeine Versetzung und eine Auswanderung der Seele aus

dem Orte hier an einen andern. Und wenn es keinerlei Empfindung gibt, sondern einen Schlaf, wie wenn einer schläft und kein Traumbild sieht, dann wäre

der Tod ein wundervoller Gewinn […], denn dann erscheint die Ewigkeit doch

um nichts länger als eine Nacht. Wenn dagegen der Tod wie eine Auswanderung ist von hier an einen andern Ort und wenn die Sage wahr ist, dass dort

alle Gestorbenen insgesamt weilen, welches Gut wäre dann größer als dies,

ihr Richter? Denn wenn einer ins Reich des Hades gelangt und, entledigt von

diesen hier, die sich Richter nennen, dort die Wahrhaft-Richtenden anträfe,

die, wie die Sage berichtet, dort Recht sprechen, Minos, Rhadamanthys und

Aiakos und Triptolemos und alle andern Halbgötter, die sich in ihrem Leben

als gerecht bewährten, würde die Wanderung dorthin zu verachten sein? Und

gar mit Orpheus Umgang zu haben und mit Musaios und Hesiod und Homer,

um welchen Preis würde einer von euch das wohl erkaufen?“

Nicht anders gab Sokrates sich den Freunden gegenüber, die ihn an seinem letzten