Psychologische und psychiatrische Grundlagen

Werbung

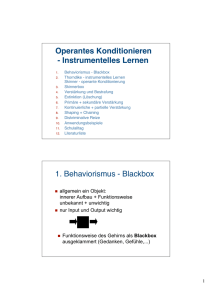

Psychologische und psychiatrische Grundlagen Entwicklungspsychologie Sozialisationsverläufe Psychische Störungen Wie wirken Strafen? 1.Entwicklungspsychologie Jugendliche müssen vielfältige Veränderungsprozesse in körperlicher, kognitiver und sozialer Hinsicht bewältigen, ihre Rolle und ein neues Selbstbild zu finden. Ihre Persönlichkeit ist noch nicht fest ausgebildet, sie entwickelt sich nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Jugendliche müssen lernen, Akzeptanz zu erwerben, mit Autoritäten und Grenzen umzugehen, sich gegenüber Gleichaltrigen zu behaupten, schulische Anforderungen zu bewältigen, zum andern Geschlecht Beziehungen aufzubauen, ihre Sexualität zu entwickeln, sich beruflich zu integrieren, ihre Identität zu finden. Unterschiede zu Erwachsenen Die sozialen Kompetenzen und kognitiven Fähigkeiten unterscheiden sich von denen der Erwachsenen. Jugendliche nehmen Gefühle intensiver wahr, sie handeln oft impulsiv, ohne langes Abwägen von Risiken. Sie sind neugierig und suchen den Nervenkitzel. Ihre Entscheidungen sind stark von Emotionen beeinflusst, sie verlaufen anders als bei Erwachsenen. Die Unterschiede bestätigen sich nicht nur in der pädagogischen Erfahrung, sondern auch in der Hirnforschung. Früher gering geschätzte Kindheit Der Mensch entwickelt sich nicht gleichmässig, vielmehr durchläuft der Entwicklungsprozess Phasen. Diese zeichnen sich aus durch eine altersspezifische Art zu denken, zu fühlen und zu handeln. Diese heute selbstverständliche Tatsache war keineswegs immer allgemeines Wissensgut. Im Mittelalter wurde das Kind als kleiner, noch unfertiger Erwachsener gesehen. Später bezeichnete Spinoza (1632-1677) die Kindheit als Unglück, für Blaise Pascal (1623-1662) begann das menschliche Leben erst mit der vollen Entwicklung des Verstands, d.h. mit 20 Jahren. Die Geringschätzung der Kindheit hing mit der Überschätzung der ratio (Vernunft) als vermeintlich wichtigster Eigenschaft zusammen. Natur oder Kultur? Die weitere Diskussion wurde durch die Frage bestimmt, wie weit die Entwicklung durch die Natur, d.h. durch biologische Abläufe und hereditäre Festlegungen, bestimmt ist, bzw. wie weit kulturelle Prägungen, d.h. Einflüsse der Erziehung, der Sozialisation und der gesellschaftlichen Umgebung massgeblich seien. John Locke (1632-1704) nahm in diesem Zusammenhang an, das Neugeborene sei eine „tabula rasa“, alle Eintragungen in diese unbeschriebene Tafel gingen auf die Erfahrungen und die Einflüsse der Umwelt zurück. Demgegenüber zeichnete Darwin(1809-1882) ein Bild der Entwicklung, das ganz durch die biologischen Gesetzmässigkeiten bestimmt war. Mit dem Aufkommen des Behaviorismus im 20. Jh. verlagerte sich das Schwergewicht wieder auf die kulturellen Einflüsse. Wechselspiel Heute ist unbestritten, dass sowohl Natur als auch Kultur eine wichtige Rolle spielen, und dass sie sich in einem ständigen Wechselspiel gegenseitig beeinflussen. So sind beispielsweise Pubertätserscheinungen, wie wir sie heute kennen, keineswegs nur Ausdruck von physiologischen Veränderungen, sondern entscheidend mitbedingt durch die soziale Situation, mit der sich junge Menschen in unserer Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Auch die Pubertät ist deshalb ein biosoziales Phänomen, das in andern Kulturen nicht in gleicher Weise auftritt. Entwicklung in Stufen Das Verständnis, wonach die Entwicklung in Stufen abläuft, geht vor allem auf Jean-Jacques Rousseau zurück: „Die Natur will es, dass die Kinder, ehe sie Männer sind, Kinder sein sollen“. In seinem Entwicklungswerk „Emile“ (1762) erarbeitete Rousseau als Erster eine Stufenlehre, die von den Bedürfnissen des Säuglings, des Kindes, des Jugendlichen und des Heranwachsenden ausging. Aus den altersspezifischen Bedürfnissen leitete er die stufengerechten erzieherischen Anforderungen ab. Im 20.Jahrhundert haben verschiedene Autoren Stufensysteme entwickelt, insbesondere Sigmund Freud, Jean Piaget, Heinz Remplein, Robert Havighurst und Erik H. Erikson. Ihren unterschiedlichen Modellen ist gemeinsam, dass sie Schnittstellen bei ca. 6 Jahren, 11/12 Jahren und 18 Jahren zu Grunde legen. Kritik an Stufenlehren Soweit es sich um blosse Deskriptionen von idealtypischen Abläufen handelt, sind Stufenmodelle auch heute noch aktuell. Doch ist dem Stufendenken Kritik erwachsen, weil es dem Missverständnis Vorschub leistet, die Stufen seien Entwicklungsschritte, wobei der jeweils nächste Schritt erst erfolgen könne, wenn der vorangegangene abgeschlossen sei. Das würde auch bedeuten, dass die Entwicklung in den unterschiedlichen Dimensionen (Denken, Moral, Gefühle, körperliche Entwicklung etc.) parallel verlaufen und Phasen gleichzeitig abgeschlossen würden. Neuere Ansätze In Wahrheit verläuft die Entwicklung multikausal und multidimensional, sie ist zudem multidirektional, d.h. sie geht nicht immer in die gleiche Richtung. Letztlich bleiben die in den Entwicklungsmodellen zu Grunde gelegten Abläufe Durchschnittsaussagen, die sie sich kaum auf den Einzelfall anwenden lassen. Die neuere Entwicklungspsychologie konzentriert sich deshalb eher auf die Entwicklung in einzelnen Dimensionen wie Motorik, Gefühlswelt, Temperament, Intellekt und Moral. Lawrence Kohlberg Für das Jugendstrafrecht von besonderer Bedeutung ist die Entwicklung des moralischen Urteils. Dazu hat vor allem Lawrence Kohlberg ein Stufenmodell erarbeitet. Bei seiner Untersuchung zur moralischen Entwicklung unterbreitete er den Versuchspersonen Geschichten, die einen moralischen Konflikt enthielten, z.B. das „HeinzDilemma“, in dem ein Mann zur Rettung seiner kranken Frau ein Medikament stiehlt, das er sich finanziell nicht leisten kann, oder das „Judy-Dilemma“, wo ein Mädchen seiner Schwester erzählt, dass es die Mutter belogen hat, und die Schwester damit in den Konflikt bringt, ob sie das Geheimnis wahren soll. Kohlberg unterscheidet drei Phasen der moralischen Entwicklung und unterteilt jede Phase noch einmal in zwei Stufen. 14 Jahre? Im Hinblick auf die strafrechtliche Schuldfrage kann gestützt auf die Forschungen von Kohlberg wohl vor dem 12. Lebensjahr nicht von einer fassbaren moralischen Verantwortlichkeit gesprochen werden. Erst nach diesem Alter bildet sich zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr die Fähigkeit zur eigenständigen Auseinandersetzung mit normativen Anforderungen heraus. Nur wenn diese Fähigkeit erreicht ist, kann von einem strafrechtlich relevanten Verschulden ausgegangen werden. Die 14 Jahre, die in vielen Ländern als Strafmündigkeitsgrenze gelten, werden diesem Sachverhalt wohl am ehesten gerecht. Altersgrenzen des JStG Wenn wir die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie auf die Altergrenzen des Jugendstrafrechts anwenden, zeigt sich, dass die untere Grenze von 10 Jahren keiner realen Zäsur entspricht. Im strafrechtlichen Sinne verfügen Kinder in diesem Alter noch nicht über die für eine Schuldfähigkeit erforderlichen Voraussetzungen. Allerdings wird dieser Widerspruch dadurch entschärft, dass das JStG für die unter-15-Jährigen nur Erziehungsstrafen vorsieht (Verweis, Arbeitsleistung bis 10 Tage). Weniger problematisch scheint die obere Grenze von 18 Jahren, zumal auch das Zivilrecht mit diesem Alter die Mündigkeit beginnen lässt. Allerdings stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, nach 18 J. ein Übergangsalter festzulegen, in dem je nach individueller Entwicklung Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angewendet werden könnte. Internationaler Vergleich Im internationalen Vergleich ist die Strafmündigkeitsgrenze von 10 Jahren eine der tiefsten. England kennt die gleiche Grenze, in Holland beginnt die Verantwortlichkeit mit 12, in Frankreich mit 13, in Deutschland, Österreich und Italien mit 14, in den skandinavischen Ländern mit 15 Jahren. Allerdings setzt in diesen Ländern das Jugendstrafrecht mit dem genannten Alter meist mit seiner vollen Härte ein, während in der Schweiz bis zur Grenze von 15 Jahren nur sehr leichte Strafen ausgesprochen werden können. Wenn Kinder in diesem Alter ausnahmsweise schwere Straftaten begehen, wird in der Regel eine Schutzmassnahme angeordnet, die in gleicher Weise auch auf dem zivilrechtlichen Weg durchgeführt werden könnte. 2.Sozialisationszusammenhänge Sozialpsychologische Untersuchungen erforschen Zusammenhänge zwischen Erziehungsdefiziten und problematischen Sozialisationsverläufen einerseits und erheblichem delinquentem Verhalten andererseits. Allerdings ist damit noch nichts über die Ursachen der Delinquenz ausgesagt. Die erforschten Zusammenhänge, die im Folgenden zusammengefasst werden, sind keineswegs Kausalzusammenhänge, sondern Risiko-Konstellationen, bei deren Vorliegen sich delinquente Gefährdungen mit grösserer Wahrscheinlichkeit ungünstig auswirken. Risiken in der Familie Keine Korrelationen bestehen zu strukturellen Familienmerkmalen (Scheidung, Alleinerziehung, Haushaltgrösse) und zu sozio-ökonomischen Variablen (Einkommen, Beruf, Arbeitslosigkeit). Deutlich ausgeprägt sind dagegen die Zusammenhänge zu funktionalen Merkmalen (Familienklima) und zum Erziehungsverhalten: Schwer delinquente Jugendliche erfahren mehr Streit, Ablehnung und Vernachlässigung. Sie werden häufiger lieblos, übermässig streng oder gleichgültig behandelt. Sie erleben weniger Anregung und Förderung und weniger klar kommunizierte Grenzen. Gewaltsame Erziehungsmethoden, Misshandlungen und sexuelle Übergriffe kommen häufiger vor. Inkonsistenter Erziehungsstil Besonders negativ wirkt sich eine inkonsistente Erziehung aus, die zwischen Überstrenge und Laissez-faire oder zwischen übertriebenen Liebesbezeugungen und gewaltsamer Ablehnung hin und her schwankt. Zahlreiche Studien belegen, dass die Erfahrung von innerfamiliärer Gewalt das Risiko erhöht, selbst gewalttätig zu werden. Multiproblem-Milieu Wo sich Familienprobleme häufen und mit ausserfamiliären Merkmalen wie Armut, Delinquenz und Alkohol- oder Drogenabhängigkeit der Eltern einhergehen, erhöht sich das Delinquenzrisiko deutlich. Zusätzlich verstärkt wird das Delinquenzrisiko, wenn die Problemfamilie in einem desintegrierten, verwahrlosten oder gewaltgeprägten Quartier wohnt. Solche Probleme zeigen sich besonders in den USA oder in Frankreich, wo die Segregation von Wohnquartieren und die Slumbildung viel stärker ausgeprägt sind als bei uns. Jugendliche aus prekären Verhältnissen haben meist Diskontinuität in beziehungsmässiger, familiärer, örtlicher und schulischer Hinsicht erlebt und deshalb keine stabile innere Struktur aufbauen können. Schulische Faktoren In der Schule spielen die Klassengrösse, bauliche Voraussetzungen sowie Lage und Grösse des Schulhauses keine Rolle. Wichtig sind dagegen die Schulkultur, das Klassenklima, ein einfühlsames und konsequentes Lehrkraft-Verhalten, die Betonung schulischer und gesellschaftlicher Werte und angemessene Partizipationsformen. Die von Wassilis Kassis in Basler Schulen durchgeführte Untersuchung hat z.B. gezeigt, dass im gleichen Schulhaus Klassen mit einem hohen und solche mit einem geringen Gewaltpotenzial zu finden sind. Unabhängig von der Nationalität besteht eine Gefährdung, wenn feindliche Einstellungen zur Schule, schlechte Beziehungen zu den Lehrkräften, Schulschwänzen, chronische Leistungsschwierigkeiten und Schulabbrüche gehäuft auftreten. Peer-Gruppen Delinquente Jugendliche schliessen sich häufig Cliquen an, in denen deviante Einstellungen und gewalttätige Aktivitäten vorherrschen. In der Interaktion mit den Gleichaltrigen werden dann aggressive Verhaltensmuster, Delinquenz, Drogen- und Alkoholkonsum und ein auf unmittelbare Bedürfnisbefriedigung ausgerichteter Lebensstil gefördert. Es besteht eine Wechselwirkung, indem Jugendliche, die zu Gewalt und Delinquenz neigen, entsprechende Peer-Gruppen wählen und mitprägen, und durch diese wiederum in ihren Einstellungen und Haltungen bestärkt werden. Der Kontakt mit delinquenten oder gewaltbereiten Kollegen ist eine der am stärksten wirksamen Gefährdungen. Frühe Auffälligkeit Gefährdete Jugendliche fallen meist bereits als Kinder durch neuro-psychologische Probleme auf. Sie verfügen über ein begrenztes Verhaltensrepertoire, neigen zu Wutanfällen oder zeigen ADHS-Symptome. Wenn sie in einer verständnisvollen Familie aufwachsen, kann die drohende Desintegration aufgefangen werden. Häufig haben Problem-kinder aber auch Problemeltern. Solche Jugendliche fallen früher als ihre Altersgenossen auch durch Delinquenz auf. In der Pubertät beeindrucken sie damit die andern Jugendlichen und stecken sie mit ihrem unangepassten Verhalten an (Moffitt in Thornberry, Development Theories, S.11). Doch bleibt bei jenen Jugendlichen die Delinquenz Episode, sie finden wieder heraus, weil sie feststellen, dass Delikte ihnen Ablehnung eintragen und ihre Autonomie gefährden. 3. Psychische Störungen Epidemiologische Untersuchungen lassen darauf schliessen, dass bei etwa 18 % aller durchschnittlichen Kinder und Jugendlichen psychische Störungen oder krankhafte Verhaltensauffälligkeiten bestehen. Unter verhaltensauffälligen Jugendlichen wird dieser Anteil wesentlich höher eingeschätzt. Jugendliche mit wiederholter oder schwerer Delinquenz weisen gehäuft psychiatrische Komplikationen auf. Störungen im Jugendalter sind in der Regel wenig spezifisch und stark vom Entwicklungsaspekt überlagert. Deshalb geht die Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Diagnosen zurückhaltend um, besonders mit solchen, die diskriminierend oder stigmatisierend wirken können (z.B. Psychosen und Persönlichkeitsstörungen). Zwar äussern sich später auftretende Krankheiten und Störungen meistens schon in der Kindheit oder Jugend, doch lassen sie sich im frühen Alter nicht trennscharf von andern Auffälligkeiten unterscheiden, die später einen andern Verlauf nehmen. Klassifikationssysteme Wie im Erwachsenenbereich ist es Standard, die psychischen Störungen mit dem allgemeinen medizinischen Klassifikationssystemen ICD-10[1] oder dem psychiatrischen DSM-V[2] zu erfassen, wobei ICD-10 weltweit angewendet wird und in der Schweiz üblicher ist. Das ICD-10 enthält zwei Gruppen von Störungen, die spezifisch mit der Kindheit oder dem Jugendalter zusammenhängen, nämlich Entwicklungsstörungen (F8) sowie Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F9). Zudem können Kinder und Jugendliche auch von vielen der in F0 bis F7 aufgelisteten allgemeinen Störungen betroffen sein, allerdings mit spezifischen Besonderheiten. [1] Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, Version 2007 [2] Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, DSM-V-TR 2012 Besonderheiten bei allgemeinen Störungen (F 0 – F 7) Psychosen treten im Kindesalter kaum auf, doch beginnen viele nach dem 12. Lebensjahr. Bei einem Viertel aller später an Schizophrenie Erkrankten liegt der Störungsbeginn im Jugendalter. Allerdings sind die Symptome oft noch wenig prägnant und nicht spezifisch. Im Hinblick auf die negativen Auswirkungen von etikettierenden Diagnosen (Stigmatisierung, narzisstische Kränkung, Resignation) wird unspezifisch von Adoleszenzkrisen oder Reifungskrisen gesprochen. Auch Persönlichkeitsstörungen werden vor dem 16. Lebensjahr kaum und auch danach nur mit grosser Zurückhaltung diagnostiziert, obwohl sie sich rückblickend gesehen schon im Jugendalter auszuformen beginnen. Wenn schon, wird im Hinblick auf das Reifungsmoment eher von Persönlichkeitsentwicklungsstörungen gesprochen. Spezifische Störungen im Jugendalter (F9) Eine erhebliche Bedeutung haben im Hinblick auf delinquentes Verhalten die in F 9 erfassten Verhaltens- und emotionalen Störungen. Sowohl bei jugendlichen als auch bei erwachsenen Gewalttätern finden sich oft Hinweise auf ein hyperkinetisches Syndrom im Kindesalter. In der Schweiz wurde dieses früher fälschlicherweise als „POS“ (psycho-organisches Syndrom) bezeichnet, heute ist die Abkürzung ADHS (AufmerksamkeitsDefizit- und Hyperaktivitäts-Syndrom[1]) geläufig, der Volksmund spricht vom Zappelphilipp-Verhalten. Solche Kinder fallen durch Aufmerksamkeitsdefizite, motorische Hyperaktivität und einen impulsiven Verhaltensstil auf. ADHS tritt bei mehrfach delinquenten Jugendlichen überdurchschnittlich auf. Die Symptome verschwinden oft im späteren Jugendalter, können aber auch in andere Verhaltensauffälligkeiten einmünden. [1] Auch als ADHD bezeichnet (attention deficit and hyperactivity disorder) Dissozialität Einen direkten Zusammenhang mit Delinquenz weisen die Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen nach F 91 auf. Sie umschreiben unterschiedliche Formen jugendlicher Dissozialität. Aggressives, delinquentes oder aufsässiges Verhalten geht bei diesen Jugendlichen oft einher mit deutlichen Symptomen von Angst und Depressivität. Ergebnis Störungen im Kindes- und Jugendalter sind immer vom Entwicklungsaspekt überlagert. Es gibt Auffälligkeiten mit gleichartigen Symptomen, die sich später ganz unterschiedlich entwickeln. Zwar lassen sich, wenn später eine Psychose oder eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden, fast immer auch Auffälligkeiten in der Kindheit und Jugend feststellen, doch genügen diese in den meisten Fällen nicht, um die spätere Störung im Sinne einer verlässlichen Prognose trennscharf vorauszusagen. Deshalb wenden seriöse Kinder- und Jugendpsychiater/ innen die für die Betroffenen belastend wirkende Diagnosen nur mit grosser Vorsicht und Zurückhaltung an. 4. Wie wirken Strafen? Dass Strafe nicht immer und nicht notwendigerweise im erwünschten Sinn wirkt, hat schon Nietzsche in der provokativen Behauptung festgehalten: „Die Strafe hat den Zweck, den zu bessern, welcher straft“. Nachfolgend wird der Frage nachgegangen, was die Strafe beim Bestraften auslöst und welche Anforderungen sie erfüllen muss, damit sie sich positiv auswirken kann. Die Lernpsychologie versteht seit Thorndike und Skinner unter Strafe das bewusste Zufügen eines unangenehmen Reizes oder das Vorenthalten eines angenehmen Reizes, mit dem Ziel, ein unerwünschtes Verhalten zu unterdrücken oder zu verändern. Die gegenteilige Wirkung ist Verstärkung, sie hat zur Folge, dass die Wahrscheinlichkeit des kritischen Verhaltens zunimmt. Strafe muss spürbar sein Die Strafe als solche ist keine Erziehung. Sie macht vielmehr Grenzen deutlich und löst einen Konflikt über das unerwünschte Verhalten aus. Um diese Wirkung zu erreichen, muss die Strafe emotional spürbar sein, sie muss die bestrafte Person affektiv berühren. Die Frage, ob das genügend der Fall ist, hängt nicht in erster Linie von der Höhe oder Schwere der Strafe, sondern von der Strafempfindlichkeit und der moralischen Reife der bestraften Person ab. Entscheidend ist die Auseinandersetzung Der durch die Bestrafung ausgelöste Konflikt kann, wenn er konstruktiv bearbeitet wird, zu einer Einsicht und in der Folge zu einem veränderten Verhalten führen, im günstigen Fall zur Erkenntnis, dass das kritisierte Verhalten falsch ist und deshalb unterlassen wird, oder wenigstens zur Einsicht, dass sich das Verhalten angesichts der zu erwartenden negativen Reaktion nicht lohnt. Entscheidend ist somit die Auseinandersetzung über das bestrafte Verhalten. Grenzen, die auf diese Art verinnerlicht werden, vermitteln Halt und Orientierung. Verhaltensalternativen erforderlich Die Bestrafung ist nur wirksam, wenn der Jugendliche Alternativen für das unerwünschte Verhalten kennt, oder wenn sie ihm im Zusammenhang mit der Bestrafung aufgezeigt werden. Auch das unerlaubte Verhalten ist ein problemlösendes Verhalten, mit dem der Jugendliche ein bestimmtes Bedürfnis (z.B. nach Macht, Selbstbehauptung, Anerkennung, Liebe, Besitz, Genuss, Abenteuer) zu befriedigen sucht, auch wenn ihm dieser Zusammenhang oft nicht bewusst ist. Er muss befähigt werden, die dem verbotenen Verhalten zu Grund liegenden Ziele mit erlaubten Mitteln zu erreichen. Delinquente Jugendliche kennen in Konfliktsituationen z.B. oft nur die Reaktionen Flucht oder Aggression. Erst wenn sie ihre sozialen Kompetenzen erweitern können und Konflikte gewaltfrei auszutragen lernen, kann das unerwünschte Verhalten verschwinden, andernfalls wird es durch die Bestrafung eher verstärkt. Bestrafung muss transparent sein Die Strafe muss für die bestrafte Person transparent sein. Dazu gehört, dass die Person das Verbot gekannt hat, dass eine Auseinandersetzung mit ihrem Fehlverhalten stattfindet, dass das Verhalten bestraft, aber nicht die Person als Mensch abgelehnt wird. „Für den Jugendlichen muss erkennbar sein, dass die zuständigen Personen an ihm interessiert sind, ihm etwas zutrauen und mit ihm einen Erfolg versprechenden Weg gehen wollen“[1]. [1] Gürber in Plädoyer 1/2006, S. 39 Bestrafung muss verständlich sein Der Jugendliche muss als Subjekt behandelt und ernst genommen werden, er muss das Verfahren sowohl sprachlich als auch inhaltlich verstehen können, die Gründe für die Bestrafung und das Strafmass müssen für ihn einsehbar sein. Er sollte nachvollziehen können, dass die Bestrafung kein Machtspiel ist. Die Bestrafung muss das Gerechtigkeitsempfinden des Jugendlichen berücksichtigen und das Gebot der Gleichbehandlung beachten. Strafe sollte rasch folgen Die Strafe sollte möglichst unmittelbar an das verbotene Verhalten anschliessen, sonst verliert sie an Wirkung. Kinder leben stärker als Erwachsene im Moment. Wenn sie für ein Verhalten bestraft werden, das für sie emotional nicht mehr präsent ist, erleben sie die Bestrafung als persönliche Abwertung. Bei geringfügigen Delikten hat eine in einem grossen zeitlichen Abstand erfolgende Bestrafung keine positive Wirkung. Dem trägt das JStG insofern Rechnung, als es in Art.21, Abs.1 lit.f. die „verhältnismässig lange Zeit“ als Strafbefreiungsgrund anerkennt, Auch die verkürzten Verjährungsfristen gemäss Art. 36 f. entsprechen dieser Erkenntnis. Sanktionswahrscheinlichkeit Eine Untersuchung von Bliesener/Thomas (ZJJ 4/2012, 382-89) lässt allerdings vermuten, dass die Sanktionswahrscheinlichkeit generalpräventiv noch wirksamer ist als die Sanktionsgeschwindigkeit. Keine Wirkung hat nach dieser wie nach andern Untersuchungen hingegen die Sanktionshärte. Bestrafung muss konsequent sein Auf einen entdeckten Normverstoss muss konsequent reagiert werden, sonst verliert die verletzte Norm ihre Geltung. Die Art dieser Reaktion ist nicht entscheidend, solange die Botschaft ankommt, dass das Verhalten nicht toleriert wird. Die Austauschbarkeit der Sanktion gilt auch hier. Auch eine symbolische Bestrafung kann genügen, wenn das Signal verstanden wird. Was sich aber schädlich auswirkt, sind überschiessende Verbote, die dann durch Nichtintervention korrigiert werden. In diesem Sinn ist z.B. die inkonsequente Praxis zum Cannabis-Konsumverbot ein gefährlicher Zustand. Viele Jugendliche sind sich nicht mehr bewusst, dass Cannabis noch immer strafbar ist. Wenn sie dann vereinzelt und zufällig doch bestraft werden, erleben sie das als Zuschnappen einer Normenfalle und als persönlichen Schicksalsschlag, aber nicht als gerechte Reaktion auf ein Fehlverhalten ihrerseits. Risiko einer oberflächlichen Anpassung Bestrafung führt oft nicht zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung, sondern zur Verhaltensunterdrückung, die nur so lange anhält, als die Kontrolle aufrecht erhalten wird. Sobald sie wegfällt, tritt das unerwünschte Verhalten wieder auf. Diese Wirkung tritt insbesondere ein, wenn auf ein Fehlverhalten nicht regelmässig reagiert wird. In den Fällen, wo nicht konsequent eine Bestrafung erfolgt, lernt die bestrafte Person, in welchen Situationen auf das verbotene Verhalten reagiert wird, sie lernt aber auch, wann das nicht geschieht. In der Folge begeht sie das Delikt dann, wenn sie nicht mit einer Strafe rechnen muss. Die Bestrafung kann auf diese Weise ein Verhalten nach dem sog. 11. Gebot fördern („du sollst dich nicht erwischen lassen“). Strafe kann Verhärtung bewirken Bestrafung kann Angst oder Wut und damit Vermeidungsverhalten verursachen. Das ist besonders dann der Fall, wenn der Jugendliche das Strafverfahren nicht versteht und die Gründe der Bestrafung nicht nachvollziehen kann, oder wenn er sich nicht nur in seinem Verhalten, sondern als Mensch abgelehnt fühlt. Der Jugendliche erlebt die Bestrafung dann als Abwertung, er erfährt, dass er einer übermächtigen, für ihn nicht fassbaren Autorität wehrlos ausgeliefert ist. Er reagiert auf diese frustrierende Erfahrung oft damit, dass er die Strafinstanz ablehnt und bestrebt ist, ihr auszuweichen. Dadurch vermindern sich die Möglichkeiten der Verhaltensbeeinflussung. Die Gefahr der Verhärtung und der Chronifizierung des Fehlverhaltens wächst. Strafe als Ritterschlag Die Bestrafung verliert an Wirkung, wenn die Normen der strafenden Instanz mit denen des Bestraften und seiner sozialen Umgebung (Familie, Mitschüler, PeerGruppen) nicht übereinstimmen. Sie wirkt sogar kontraproduktiv, wenn sie für den Jugendlichen zu einem Statusgewinn führt. Das ist oft in Subkulturen der Fall (z.B. Skinheads, Hooligans, Drogenszene, rechts- oder linksextreme Politszene): Die Bestrafung gilt dort als Ritterschlag, durch den sich das Prestige erhöht, das der Bestrafte in seiner sozialen Umgebung geniesst. Der Bestrafte wird zum Helden, weil er die Normen und Werte der Subkultur, wie die Bestrafung zeigt, besonders tapfer vertreten hat. Die Strafe hat unter diesen Bedingungen eine verstärkende und deshalb kontraproduktive Wirkung. Ergebnis Eine Bestrafung ist nicht als solche wirksam, sondern weil durch sie Grenzen aufgezeigt werden, und weil sie eine Auseinandersetzung ermöglicht. Eine Bestrafung hat umso eher eine positive Wirkung, je schneller und konsequenter sie dem verbotenen Verhalten folgt. Bei der Festlegung der Strafe ist es wichtig, die individuelle Wirkung auf Grund der Strafempfindlichkeit einzuschätzen und dabei auch mögliche verstärkende Wirkungen zu beachten. Härtere Strafen, das belegt nicht nur die pädagogische Erfahrung, sondern auch die Hirnforschung, sind nicht wirksamer als weniger harte, solange diese ernst genommen werden.