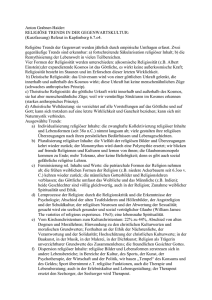

Denken und Handeln Band 8 - Evangelische Fachhochschule

Werbung