Kinder in Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern im Kontext Schule

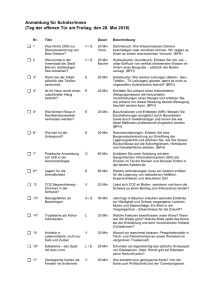

Werbung