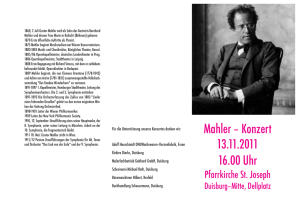

A VOICE FOR MODERNISM IN ELSA BIENENFELD`S

Werbung