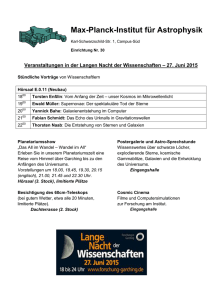

Anzeigen - Institut für Religion und Frieden

Werbung