6. Newsletter - Stiftung PATH

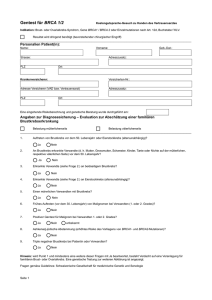

Werbung