2. Dynamische Erde – ruheloses Meer

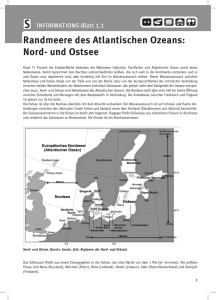

Werbung

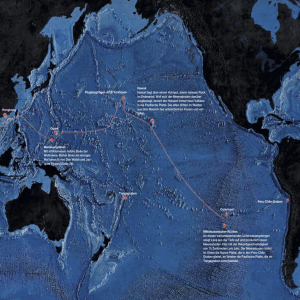

2. Dynamische Erde – ruheloses Meer Von der Kontinentalverschiebung zur Tiefenzirkulation Tsunami – wenn Meer und Erde beben Am 11. März 2011, 14:46 Uhr, erschüttert ein extrem starkes Erdbeben der Magnitude 9 die ostjapanische Küste. Bereits drei Minuten danach schickt der Krisenstab eine eindringliche Tsunami-Warnung in die Welt. Eine viertel Stunde später erreicht die erste Flutwelle die nächst gelegene, nur 130 Kilometer vom Epizentrum des Seebebens entfernte Küstenregion in der Provinz Tohoku – nicht viel Zeit, um auf höher gelegenes Land zu flüchten. Wie ein ungeheurer Mahlstrom drängt der Tsunami in die Hafenorte, zerstört Mauern und Deiche, wirft Schiffe an Land und setzt landwirtschaftliche Flächen weiträumig unter Wasser. Die Schutzwälle entlang der Küste sind durchweg zu niedrig ausgelegt, um den 10 bis 15 Meter hohen Wellenbergen standzuhalten. Das gilt auch für den nur 5,7 Meter hohen Sicherheitsdamm vor dem Atomkraftwerk Fukushima-Daiichi. Beim Aufprall auf das Kraftwerk in Fukushima spritzt das Wasser 46 Meter hoch. Eine 14 Meter hohe Flutwelle überschwemmt die Reaktorgebäude und zerstört das Maschinenhaus mit den Notstrom-Dieselaggregaten im Keller. Der Strom fällt aus – keine Beleuchtung, schwarze Bildschirme, blinde Messgeräte. Die Notkühlsysteme funktionieren nicht mehr. In den Reaktorbehältern verdampft das Wasser. Der nukleare Brennstoff erhitzt sich bedenklich. Die Kernschmelze setzt ein. Am 11. März 2011, 19:03 Uhr, ruft die Regierung den atomaren Notstand aus. Die Evakuierung rund um Fukushima hat begonnen. Erdbeben, Tsunami und Kernschmelze, drei Katastrophen an einem Tag in einem Land: Japan ist der durch Erdbeben am meisten gefährdete Staat der Welt. Das Große Ostjapanische Erdbeben in Tohoku war das schwerste seit Beginn der Aufzeichnungen. Innerhalb von wenigen Minuten riss die Erdkruste auf einer Länge von 450 Kilometern bis in 60 Kilometer Tiefe auf. Der betroffene Teil der Küste rutschte etwa 4 Meter nach Osten, während der Meeresboden um etwa 6 Meter angehoben wurde. Die gewaltige Erdverschiebung löste den Tsunami aus und forderte mehr als 15.000 Menschenleben. An häufige Erderschütterungen ist die japanische Bevölkerung durchaus gewöhnt und darauf vorbereitet. Trotzdem stoßen bei Naturkatastrophen von unerwarteter Stärke bewährte Schutzmaßnahmen an ihre Grenze und versagen. Tsunamis scheinen häufiger aufzutreten, als lange angenommen. Auch die Folgen an der von Mensch und Meer bedrängten Küste werden immer dramatischer. Risikoabschätzungen für Erdbeben gibt es viele – aber eine zeitlich und räumlich exakte, verlässliche Vorhersage ist nach dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht möglich. Tsunamiwarnungen erfolgen erst nach einem Seebeben – viel Zeit bleibt dann nicht. Risikoprognosen, die sich im Sinne von „innerhalb der nächsten hundert Jahre“ auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung stützen, sollten dennoch aus Gründen 1 der Vorsorge von der Allgemeinheit ernst genommen werden. Verhindern lassen sich Naturkatastrophen nicht. Hingegen war die Reaktorhavarie von Fukushima eine technische Katastrophe, die hätte verhindert werden können. Das Atomkraftwerk war zu niedrig und zu nah am Meer gebaut und gegen große, aber immer wieder vorkommende Tsunamis nicht hinreichend geschützt. Auch wurden übliche Notfallmaßnahmen wie die Einspeisung von Kühlwasser über mobile Pumpen zu spät eingeleitet. Wie viel Radioaktivität bei der Katastrophe in die Umgebung und ins Meerwasser gelangte, lässt sich zuverlässig nicht ermitteln. Das technisch überholte, noch mit Siedewasserreaktoren bestückte vierzig Jahre alte Kraftwerk hätte längst stillgelegt und demontiert werden müssen. In der Weltpresse wurde wieder einmal kontrovers über die Zukunft der Kernenergie diskutiert. Eine Empfehlung für einen langfristigen Ausstieg aus der Kernenergie gab es seitens der japanischen Regierung nicht. Auf Grund seiner geotektonischen Lage ist der bebengefährdete japanische Archipel für Atomkraftwerke denkbar ungeeignet. Das schon länger zurückliegende Große Chile-Beben von 1960 war mit einer Magnitude von 9,5 das stärkste Beben, das auf der Erde je gemessen worden ist. Das Epizentrum lag vor der Küste bei Valdivia, etwa 700 Kilometer von Santiago de Chile entfernt. Ein kraftvoller Tsunami breitete sich Stunde um Stunde ringförmig über den ganzen Pazifik aus und erreichte nach 15 Stunden Hawaii, wo die über 10 Meter hohe Flutwelle 61 Todesopfer forderte. 22 Stunden nach dem Beben traf der auf etwa 7 Meter Auflaufhöhe fokussierte Tsunami das unvorbereitete Japan, versenkte Hunderte von Schiffen, zerstörte unzählige Häuser, über tausend Menschen starben oder wurden verletzt. Die gut dokumentierte Katastrophe führte aber auch zur notwendigen Zusammenarbeit aller Anrainerstaaten. Heute ist der Pazifikraum mit dem Pacific Warning System auf Hawaii das am besten überwachte Tsunami-Risikogebiet der Welt. Weihnachten 2004 bebte der Meeresboden 160 Kilometer vor der Küste von Sumatra mit der Stärke 9,3 und führte zu einer gewaltigen Tsunami-Katastrophe rund um den Indischen Ozean. Anders als im Pazifik gab es keine Vorwarnsysteme. Die Seismologen in Hawaii erkannten die Gefahr zwar, erreichten in den betroffenen Ländern aber niemanden, der verständig und verantwortlich war. Die untermeerische Bruchzone pflanzte sich rasend schnell über 1600 Kilometern Länge von Sumatra über die Andamaneninseln bis in den Golf von Bengalen fort. Innerhalb einer Stunde erreichte der Tsunami die thailändischen Traumstrände und Myanmar, nach zwei Stunden Sri Lanka, Indien und Bangladesch. Nach acht Stunden traf er auf die ostafrikanische Küste. Die Zahl der Toten wird auf mehr als 230.000 Menschen geschätzt – damit war dieser Tsunami mit Abstand der opferreichste überhaupt. Tsunamis entstehen häufig in den Subduktionszonen der Erdkruste, wo sich im Bereich der Tiefseegräben die ozeanische Platte unter die kontinentale Platte schiebt. Beim Abtauchen verhaken sich die Platten und bauen erhebliche Spannungen im Gestein auf, die sich bei 2 einem unterseeischen Erdbeben ruckartig entladen können. Ein Teil des Meeresgrundes sinkt ab, wobei sich an der Meeresoberfläche wandernde Wellen ausbilden, für die sich der japanische Name Tsunami im internationalen Wortschatz eingebürgert hat. Die entstandenen Tsunamiwellen haben eine Länge von mehreren hundert Kilometern. Die Wellenkämme folgen einander mit einer Periode von 15 Minuten und mehr. Die Welle erfasst dabei die gesamte Wassersäule von der Meeresoberfläche bis zum Meeresboden und setzt eine gewaltige Wassermasse in Bewegung. Auf hoher See ist ein Tsunami hundertmal schneller als eine winderzeugte Welle. In einem 5000 Meter tiefen Ozean beträgt die Ausbreitungsgeschwindigkeit etwa 800 Stundenkilometer. Während die Tsunamiwellen auf offener See unter einem Meter Höhe bleiben und so von Schiffen gar nicht bemerkt werden, können sie sich beim Aufprall auf flache Küsten um ein Vielfaches auftürmen, Höhen von 10 bis zu 30 Metern erreichen und dabei schwerste Zerstörungen anrichten. Unter der einheimischen Bevölkerung in den bedrohten küstennahen Risikoregionen ist die Angst vor nicht absehbaren Erd- und Seebeben, Vulkanausbrüchen oder submarinen Hangrutschungen, die alle Tsunamis auslösen können, tief verwurzelt. Wenn es gelänge, die Vorboten dieser Phänomene in Echtzeit zu messen und zu verarbeiten, könnten funktionstüchtige Frühwarnsysteme aufgebaut werden und zur Schadensbegrenzung beitragen. Zunächst kommt es darauf an, die seismischen Aktivitäten in der Erde aufzuzeichnen. Die Messstationen mit den empfindlichen Drucksensoren befinden sich meistens an der Küste, werden aber vermehrt durch ein marines Messnetz direkt am Meeresboden der Tiefsee und durch an der Meeresoberfläche schwimmende Bojen ergänzt. Die Stationen senden ihre Daten in Echtzeit via Satellit an ein Forschungszentrum, wo sie mit Hilfe leistungsstarker Computer für die Frühwarnung aufbereitet werden. Sobald eine seismische Aktivität erfasst ist, starten computergestützte Modellierungen zur Stärke und Ausbreitungsrichtung eines entstehenden Tsunami, um vorab das Auftreffen der Flutwelle auf die Küste zu simulieren. Je weiter eine potentiell verletzliche Küste vom Entstehungsort des Tsunami entfernt ist, desto länger ist die Vorwarnzeit, desto eher können die Küstenbewohner alarmiert und notfalls evakuiert werden. Problematisch wird es, wenn sich das Epizentrum eines Seebebens so nahe vor der Küste befindet, dass die Warnmeldung erst kurz vor oder gar nach der Flutwelle des Tsunami eintrifft und keine Zeit für langes Überlegen bleibt. Jetzt kommt es auf die Erfahrungen und das Wissen der Küstenbewohner an – aber auch der Touristen, die ein „seltsames“ Verhalten des Meeres wie den plötzlichen Rückzug des Wassers zu deuten wissen. Der Rückzug des Meeres tritt an Küsten, die in der Nähe von Subduktionszonen und damit Seebebenherden liegen, vor der Tsunamiwelle fast immer auf. Dann heißt es „Rette sich wer kann“ auf höheres und sicheres Gelände. Der Mensch ist ein relevanter Bestandteil eines Tsunami-Frühwarnsystems. Das betrifft nicht nur das notwendige Personal für den Aufbau und die Funktion der Messstationen und Warnzentren, sondern auch das durchaus fehleranfällige Kommunikationsnetz mit den 3 direkt Betroffenen. Eingehende Warnungen müssen in klare Handlungsanweisungen umgesetzt und schnellstens an die zuständigen Behörden und an eine aufgeklärte und geschulte Bevölkerung weitergeben werden. In den Randbereichen des Pazifischen Ozeans, dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wird etwa 80 Prozent der weltweit durch Erdbeben ausgelösten Energie freigesetzt. Die Subduktionszonen des Pazifischen Feuerrings umfassen die geologisch aktivsten und topographisch steilsten Regionen der Erde. Weit über die Hälfte aller Tsunamis entstehen hier. Alle Küsten des Pazifiks sind durch Tsunamis bedroht und werden seit mehreren Jahrzehnten durch das Pacific Warning System auf Hawaii überwacht. Nach dem verheerenden Sumatra-Andamanen-Tsunami von 2004 wurde mit deutscher Hilfe zunächst in Indonesien mit GITEWS (German Indonesian Tsunami Warning System) auch ein Frühwarnsystem für den Indischen Ozean aufgebaut. Eine entscheidende Neuerung von GITEWS gegenüber dem pazifischen Warnsystem besteht in der zusätzlichen punktgenauen Messung von Verschiebungen der Erdoberfläche mit Hilfe von Navigationssatelliten des Globalen Positionierungssystems GPS. Eine vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam entwickelte Seismologieanalyse wird mittlerweile in über 40 Ländern eingesetzt. Die Zwischenstaatliche Ozeanographische Kommission IOC der Unesco hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, langfristig ein globales Tsunami-Frühwarnsystem zu schaffen. Die Erfassung seismischer Daten, auch am Meeresboden, soll mit einer Reihe kleinerer GPSSatelliten gekoppelt werden und künftig alle Ozeane umfassen. Das globale Frühwarnsystem wird die blinden Flecken in der Karibik und im Mittelmeer schließen. Das karibische Warnsystem soll sogar die Entstehung und Ausbreitung der dort häufigen Hurrikans voraussagen. Das hohe Risiko des Auftretens von Erdbeben und Tsunamis im Mittelmeerraum wird nach Meinung von Experten in der Öffentlichkeit nicht ernst genommen. Weil das Mittelmeer vergleichsweise klein ist, sind hier von Natur aus die Vorwarnzeiten sehr kurz. Übrigens, der früheste rekonstruierbare Tsunami der Weltgeschichte ereignete sich in der mittleren Steinzeit vor über 8000 Jahren in der Nordsee und wurde durch eine gewaltige untermeerische Rutschung des norwegischen Kontinentalabhangs, die so genannte Storegga-Slide, verursacht. Ein Stück von der Größe Islands brach vom Kontinent ab und schlitterte mit hohem Tempo durch die Tiefsee bis über den Mittelatlantischen Rücken hinaus. Die verdrängten Wassermassen erzeugten einen brachialen Tsunami, der sich über weite Teile der Nordsee und der Norwegischen See ausbreitete, das heute nicht mehr vorhandene Doggerland überspülte und sogar Grönland erreichte. Eine baldige Wiederholung des Nordsee-Tsunami ist unwahrscheinlich, aber unmöglich sicher nicht. Die Erfassung und Verarbeitung seismischer Daten hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verbessert. Trotzdem kann nicht übersehen werden, dass die warnenden Voraussagen oft recht vage sind und die wünschenswerte oder gar notwendige Genauigkeit vermissen lassen. Zwar wurde der Tohoku-Tsunami 2011 in Japan in dieser Region erwartet, wenige Minuten 4 nach dem ersten Erdstoß wurde vor einem Tsunami gewarnt, die Höhe der drohenden Flutwelle aber total unterschätzt. Weniger gefährlich, aber ärgerlich genug sind Fehlwarnungen, nach denen Vorsorge getroffen wurde, aber nichts passiert. Das Warnsystem verliert an Glaubwürdigkeit, was im Ernstfall ebenfalls fatale Folgen haben kann. Man schätzt, dass zwei Drittel aller Tsunami-Frühwarnungen Fehlalarme sind. Kein Tsunami gleicht einem anderen. Die verstörende Vielfalt der entstehenden Flutwellen erschwert die Frühwarnung. Die unterschiedlichen Auslöser von Tsunamis sind geologischer Natur und prinzipiell punkt- und zeitgenau unvorhersehbar. Weltweit treten in jedem Jahr über hundert Tsunamis auf. Statistisch gesehen erregt aber nur einmal im Jahr ein zerstörerischer Tsunami mit Menschenopfern die Aufmerksamkeit der Weltpresse. Bohrende Fragen der Erdgeschichte Die unter japanischer Flagge fahrende „Chikyu“ – übersetzt die „Erdkugel“ – ist das größte und teuerste Bohrschiff der Welt. Das 210 Meter lange Schiff trägt einen 130 Meter hohen Bohrturm, kann 10 Kilometer Bohrgestänge mit sich führen und bietet 200 Personen, darunter zahlreichen Wissenschaftlern aus aller Welt, Raum für verantwortungsvolles Arbeiten. Das Schiff wird mit Hilfe eines Autopiloten und sechs Propellern dynamisch lagegetreu über dem Bohrloch stationiert und hält auch bei widrigem Wetter die Position bei. Die Bohrkapazität der „Chikyu“ beträgt 7000 Meter unterhalb des Meeresbodens bei einer Wassertiefe von zukünftig 4000 Metern. Im Rahmen des internationalen Forschungsprogramms IODP (International Ocean Discovery Program) soll die „Chikyu“ in der laufenden Programmdekade 2013 bis 2023 nicht mehr und nicht weniger als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Erde unter dem Ozean ergründen. Bei Bohrungen zur Suche nach Erdöl oder Erdgas möchte man möglichst schnell in die Tiefe kommen, um eine vermutete Lagerstätte zu erreichen. Anders bei einer geowissenschaftlichen Bohrung – hier müssen während des Bohrens kontinuierlich Gesteinskerne gefördert, Messungen durchgeführt und wissenschaftliche Tests vorgenommen werden. Ähnlich wie bei Ölbohrungen werden Sicherheitsmaßnahmen gegen eventuelle Gasaustritte und Lockergesteine notwendig. In größeren Tiefen bereiten höhere Temperaturen sowie instabile Spannungsverhältnisse und Druckdifferenzen neue Probleme. Nicht zuletzt hat das am Schiff hängende Bohrgestänge ein wachsendes Gewicht. Ein vorrangiges Anliegen der wissenschaftlichen Tiefenbohrungen von heute ist es, die Genese von Erdbeben besser verstehen zu lernen. Herkömmliche Voraussagen bauen auf die statistische Auswertung vergangener Beben und stützen sich auf die zweifelhafte Hypothese, dass sich die tektonischen Platten stetig bewegen und sich folglich Erdbeben in gewissen Abständen wiederholen müssten. Die mit den Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung 5 bestimmten langen Zeitspannen sind für die Lebenspraxis der betroffenen Menschen weitgehend irrelevant. Ob Erdbebenvoraussagen jemals so präzise sein können, um eine rechtzeitige Vorwarnung zu ermöglich, ist wissenschaftlich umstritten. Da die „Chikyu“ kilometertief in den Meeresuntergrund bohren kann, erreicht sie auch die seismisch aktiven Zonen der Erdkruste. Auf ihren ersten Expeditionsfahrten im Rahmen des neuen IODP bohrte die „Chikyu“ in der Nankai-Rinne vor der Küste Japans bei 2000 Meter Wassertiefe noch 3600 Meter tief in die Erdkruste. Die Forscher wollen herausfinden, was an den Stellen passiert, wo sich im Moment des Erdbebens tektonische Platten gegeneinander verschieben. In den durchteuften Gesteinsschichten misst dabei ein Sensor ständig die Temperatur und den Druck der Flüssigkeit, des sogenannten Porenwassers. Dort wo sich eine Kontinentalplatte stetig unter die andere schiebt, enthält der Gesteinsschlamm bis zu 90 % Porenwasser und wirkt dabei wie ein Schmierfilm. In den Gesteinsporen an einer Plattengrenze aber geht der Wassergehalt auf bis zu 10 % zurück und ähnelt dann eher einem Klettverschluss. Unter hohem Druck lösen sich aus dem Porenwasser auch vermehrt Lithium, Barium und Bor. Das könnten Vorboten eines baldigen Erdbebens sein. Bei Abschluss der Bohrung werden Messfühler in das Bohrloch eingebracht, die direkt im Erdbebenherd längerfristig seismische Aktivitäten messen sollen, um künftig vielleicht eine verlässliche Bebenvorhersage zu ermöglichen. Neben der Erforschung potentieller Erdbebenherde unterliegt das weltgrößte Bohrschiff auch handfesten wirtschaftlichen Interessen. In den Kontinentalhängen finden sich in 500 bis 1000 Metern Wassertiefe große Reservoirs an gefrorenem Methanhydrat. Dieses brennbare Methan-Eis ist nur bei tiefen Temperaturen unter hohem Druck stabil und könnte künftig zu einer wichtigen – fossilen – Energiequelle für Japan werden. An dieser Stelle sei nur am Rande vermerkt, dass Methan ein stark klimaschädliches Treibgas ist. Zu den nennenswerten Erfolgen des Bohrschiffes „Chikyu“ gehört aber auch die Erforschung der sogenannten Tiefen Biosphäre. Die Wissenschaftler verstehen darunter die bislang nur teilweise erkundete Organismenwelt in den Gesteinsschichten tief unter dem Meeresboden. Demgegenüber scheint die beim Stapellauf der „Chikyu“ im Jahre 2002 genannte prioritäre Aufgabe des neuen Forschungsschiffes, das Durchbohren der Erdkruste und das Erreichen des Erdmantels, etwas ins Hintertreffen geraten zu sein. Die Grenze der Erdkruste, der Lithosphäre, zum oberen Erdmantel, der Asthenosphäre, hat der kroatische Geophysiker Mohorovicic schon vor mehr als 100 Jahren bei der Messung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit seismischer Wellen entdeckt. Sie wird heute kurz Moho genannt und markiert den Beginn des Erdinneren. Die starre Erdkruste ist unter den Kontinenten 30 bis 70 Kilometer mächtig, unter den Ozeanen dagegen nur 5 bis 8 Kilometer dünn. Wenn es gelänge, die „dünne“ ozeanische Kruste zu durchbohren und aus dem Erdmantel Proben zu nehmen, könnten die Geoforscher völlig neue Einblicke in den Ursprung und die Entwicklung unseres Planeten gewinnen. In den sechziger Jahren des 6 vorigen Jahrhunderts scheiterte ein erster Versuch, die Unterwelt vom Meer aus anzubohren – bei immerhin 3800 Meter Meerestiefe, jedoch nur 183 Meter tief im Meeresboden – an geeigneten Technologien und nötigen finanziellen Mitteln. Die Voraussetzungen für erfolgreiche Tiefenbohrungen haben sich in der Zwischenzeit zweifellos verbessert, die zu überwindenenden Hürden sind aber immer noch groß genug. Die besten Standorte für eine Bohrung in den Erdmantel befinden sich in der Nähe der Mittelozeanischen Rücken, wo sich junge ozeanische Kruste bildet und das Meer nicht allzu tief ist. Gleichzeitig sollte die neue Kruste schon einigermaßen abgekühlt sein, damit eine Überhitzung der eingesetzten Technik vermieden wird, was wiederum die Zahl der infrage kommenden Orte stark einschränkt. Der Meeresboden vor der Küste von Hawaii, der Pazifik vor der mexikanischen Halbinsel Baja California und die Cocos-Platte vor Costa Rica werden für das anstehende Tiefseebohrvorhaben in die engere Wahl gezogen. Innerhalb des nächsten Jahrzehnts könnte dann die eigentliche Bohrung durch die ozeanische Kruste bis hin zum oberen Erdmantel beginnen und in etwa 15 Jahren ihr anspruchsvolles Ziel erreichen. Das Erdinnere als treibende Kraft geologischer Prozesse verschiebt nicht nur die tektonischen Platten auf der dynamischen Erde, es könnte sogar für die Entstehung der Ozeane verantwortlich sein. Die Gesteine des Erdmantels verhalten sich wie eine hochviskose Flüssigkeit. Es gibt Hinweise, dass die Plattentektonik einen wasserhaltigen Erdmantel voraussetzt, auf dem die Platten der Erdkruste geologisch betrachtet gleiten können. Nach mehrjährigen seismischen Untersuchungen zur Durchleuchtung des Erdinnern hat eine amerikanische Forschergruppe 2014 im Erdmantel in großen Mengen das Mineral Ringwoodit nachgewiesen. Ringwoodit ist eine Hochdruckmodifikation des Minerals Olivin und enthält 1,5 Gewichtsprozent gebundenes Wasser. Das scheint zunächst wenig, summiert sich aber wegen der Größe des Erdmantels auf ein mit den Ozeanen auf der Erdoberfläche durchaus vergleichbares riesiges Reservoir. Interessanterweise beginnt Ringwoodit bei sehr hohem mechanischem Druck zu schmelzen, wobei das Wasser herausgepresst wird und das umgebene, viel trockenere Gestein in eine zähflüssige Masse verwandelt. Wissenschaftler vermuten schon lange, dass der Wasserkreislauf unseres Planeten das Erdinnere einbezieht. Abtauchendes Gestein nimmt das Wasser mit sich und auftauchendes Magma transportiert es wieder nach oben. Unter den Planeten des Sonnensystems ist die Erde der einzige, dessen Gesteinskruste aus einem unregelmäßigen Mosaik von Platten besteht, die sich permanent gegeneinander verschieben. Mit GPS – ein globales Positionierungssystem mit Hilfe von Satelliten – ist es seit etwa zwanzig Jahren möglich, die Bewegung der Platten relativ zueinander millimetergenau zu vermessen. Die Plattendrift erreicht zwar nur wenige Zentimeter pro Jahr – im Laufe von Jahrmillionen werden daraus Tausende von Kilometern. So hat sich seit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus Europa von Nordamerika um 13 Meter entfernt. 7 Beschäftigen wir uns mit der bewegten Erdgeschichte anhand einiger Beispiele der Vergangenheit und näher rückenden Zukunft und lassen im Zeitraffer einmal die Millionen weg. Vor etwa 300 bis 150 Jahren existierte als global zusammenhängende Landmasse Pangäa – griechisch „die ganze Erde“ – umgeben von Panthalassa, einem weltumspannenden Ozean. Vor etwa 230 Jahren zerbrach Pangäa in das südliche Gondwana und das nördliche Laurasia. Die neuen Kontinente gingen auf Wanderschaft, neue Ozeane begannen sich zu öffnen. Aufschlussreiche Videos, die Plattentektonik und Kontinentaldrift veranschaulichen, finden sich im Internet. So war vor 53 Jahren die Antarktis noch eine blühende Landschaft mit subtropischen Pflanzen und ausgedehnten Wäldern. Vor 49 Jahren zerbrach die Landbrücke, die bis dahin Australien und Antarktika verband, und die Meeresströmungen aus dem Südpazifik konnten um die Antarktis herum fließen. Es bildete sich der kalte antarktische Zirkumpolarstrom, der auch heute noch Antarktika umkreist und vom wärmeren Wasser der nördlichen Ozeane abschirmt. Der subtropische Kontinent wandelte sich zur Kühlkammer der Erde. Vor 33 Jahren entstanden Gletscher und leiteten die Vereisung der Antarktis ein. Auch das Meeresökosystem veränderte sich abrupt, Wale und Pinguine passten sich an das Leben im kalten Wasser an. Die Datierung der Klimaveränderungen beruht auf langen Eisbohrkernen, die 2010 im Rahmen des Forschungsprogramms IODP mit dem Bohrschiff „Joides Resolution“ erstmals vor der antarktischen Küste gezogen wurden. Tristan da Cunha ist die wohl abgelegenste bewohnte Insel der Erde, ein Vulkankegel mitten im südlichen Atlantik, über 2000 Kilometer von seinen nächsten Nachbarn entfernt. Hier befand sich wahrscheinlich eine Schwachstelle der Erdkruste, wo heißes Gestein aus dem Erdinneren aufstieg und vor 130 Jahren den Superkontinent Gondwana auseinanderbrach und Afrika von Südamerika trennte. Die Details sind noch offen. Eine Expedition von Geomar, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, führte 2012 nach Tristan da Cunha. Am Meeresgrund in 4000 Metern Tiefe wurden fünfzig elektromagnetische Geräte und Seismometer ausgelegt, um ein Jahr lang feinste Veränderungen von elektromagnetischen Feldern, Schwerkraft und Erschütterungen zu messen und aufzuzeichnen. Der Prozess zur Entstehung des Südatlantiks verlief wahrscheinlich ähnlich, wie er aktuell am Horn von Afrika abläuft, wo sich entlang des Rift Valleys Ostafrika vom Rest des Kontinents abspaltet. Am Roten Meer, wo sich gegenwärtig die Arabische Halbinsel von Afrika trennt, können Geowissenschaftler die Entstehung eines Ozeans in seiner Frühphase beobachten. 2013 haben Wissenschaftler des Geomar zusammen mit saudi-arabischen Forschern diesen Riss in der Erdkruste mit Hilfe von Meeresbodenkartierungen, Probennahmen und magnetischer Modellierung genauer untersucht. Sie konnten einen aktiven Grabenbruch nachweisen, der teilweise von mächtigen metallreichen Salzablagerungen überdeckt ist. Unter dem Meeresgrund wurden wirtschaftlich interessante Erzschlämme gefunden, Resultat des Auseinanderdriftens der Erdkruste. 8 Während das Rote Meer aufbricht und sich zu einem Ozean entwickelt, drängt Afrika nach Norden, wobei das Mittelmeer immer mehr eingeengt wird. Der Mittelmeerraum liegt über der Schnittstelle mehrerer Kontinentalplatten und ist deshalb tektonisch besonders aktiv. Von hier aus breitet sich eine destruktive Subduktionszone bis in den Atlantik aus. 2013 haben australische Geoforscher mit Hilfe von Schallwellen den atlantischen Meeresgrund abgetastet und südwestlich von Gibraltar eine im Entstehen begriffene Subduktionszone entdeckt. Offenbar bildet sich hier durch mehrere Brüche im Meeresgrund eine neue, Tausende Kilometer lange Plattengrenze, entlang der künftig atlantischer Meeresboden unter die eurasische Platte sinken wird. In den nächsten 20 Jahren beginnt auch der Atlantik zu schrumpfen. In etwa 200 bis 250 Jahren könnten Amerika und Eurasien in einer neuen Pangäa wiedervereinigt sein. Der gewagte Blick in die Millionen Jahre währende erdgeschichtliche Vergangenheit und Zukunft unseres Planeten verdeutlicht, wie schwer sich der Mensch geologische Kräfte und evolutionäre Zeiträume vorstellen kann. Kehren wir deshalb auf geschichtliche Zeitskalen zurück, die für die Menschheit relevant sind und wo die Verschiebung der Kontinente keine größere Rolle spielt – die Zeit nach der letzten Eiszeit. Der Meeresspiegel liegt heute etwa 125 Meter höher als während des glazialen Maximums vor etwa 21.000 Jahren. Im 20. Jahrhundert stieg der globale Meeresspiegel um 17 Zentimeter. Aktuell wächst er jährlich um 3,2 Millimeter. Infolge des Klimawandels wird für dieses Jahrhundert ein Anstieg von mindestens einem halben bis zu zwei Metern erwartet. Würden die auf der Antarktis und auf Grönland lagernden Eismassen auch noch schmelzen, könnte sich der Meeresspiegel in den nächsten Jahrhunderten um weitere 70 Meter erhöhen. Die bewegte Geschichte der Ostsee beginnt erst mit dem Ende der Eiszeit. Als der skandinavische Eisschild schmolz, entstand vor 12.000 Jahren im Ostseebecken ein riesiger Süßwassersee, der sich wie eine Badewanne füllte und füllte und schließlich überlief. Gewaltige Wassermengen stürzten sich durch das heutige Mittelschweden direkt in den Skagerrak, während Südschweden mit Mitteleuropa über eine Landbrücke vereint blieb. Vor 10.000 Jahren ermöglichte die atlantische Verbindung das Einströmen von salzigem Meerwasser in die frühe Ostsee, das nach einer Brackwassermuschel benannte „YoldiaMeer“. Diesem Meer war keine lange Zeit vergönnt. Vom Gewicht des Eises befreit hob sich Skandinavien und die Verbindung zum Atlantik wurde weitgehend unterbrochen. Es entstand wieder ein Süßwassersee, der „Ancylus-See“, der zeitweise flächenmäßig größer war als die heutige Ostsee. Da aber der Meeresspiegel weltweit anstieg, bildeten sich seit etwa 8000 Jahren die gegenwärtigen Verbindungen zum Atlantik über Kattegat, Großen und Kleinen Belt. Die wechselvolle Süßwasser-Salzwasser-Geschichte der von Brackwasser dominierten Ostsee wurde damit vorerst beendet. Die Wissenschaft interessiert sich eingehend für den Meeresspiegelanstieg, den Klimawandel und die Lebensbedingungen im nacheiszeitlichen Ostseeraum. Im Herbst 2013 9 hat ein internationales Forschungsteam im Rahmen des Programms IODP mit dem Bohrschiff „Greatship Manisha“ an dreißig Stellen in der Ostsee und im Kattegat über 200 Meter tief in den Meeresgrund gebohrt. Noch nie wurde die Ostsee so intensiv unter die Lupe genommen. Die in der Ostsee gewonnenen Bohrkerne von insgesamt anderthalb Kilometern Länge sind ein Archiv der Klimageschichte, dem eine gründliche Untersuchung bevorsteht. Die Bohrkerne werden nach Bremen verschifft. Im Marum, dem Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen, befindet sich das größte Bohrkernlager der Welt. Hier werden alle Bohrkerne in zwei Hälften zerlegt, eine fürs Archiv, die andere als zugängliche Arbeitsprobe. Danach wird fotografiert, präpariert, analysiert. Physikalische Eigenschaften, chemische Zusammensetzung und mikrobiologische Bestandteile werden begutachtet. Im Bremer Bohrkernlager werden derzeit Bohrkerne in mehr als 250.000 Kunststoffbehältern bei konstant vier Grad Celsius aufbewahrt. Sie sind jeweils eineinhalb Meter lang, haben einen Durchmesser von knapp sieben Zentimetern und repräsentieren über 150 Kilometer Meeresboden. Das Bremer Bohrkernlager wird in den nächsten Jahren sicher ausgebaut werden müssen, weil die Zahl der Bohrungen ansteigt und die Bohrkerne immer länger werden. Am Marum wurde im Herbst 2014 mit dem MeBo200 ein neues mobiles Bohrgerät in Dienst gestellt, das ferngesteuert vom Deck eines Forschungsschiffes bis in Wassertiefen von 2700 Metern hinab gelassen werden kann. Der sechs Meter hohe Riesenbohrer landet auf dem Meeresboden mit ausgefahrenen Tellerbeinen wie eine Mondlandefähre und kann bis zu 200 Meter lange Kerne von Lockersedimenten und Festgesteinen erbohren. Der MeBo200 kann aber nicht nur tiefere Sedimente erbohren, er kann auch untermeerische Hangrutschungen untersuchen und tiefliegende Methanhydrate erproben. Er könnte sogar am Mittelozeanischen Rücken eingesetzt werden, um Prozesse an schwarzen und weißen Rauchern zu erforschen. In sieben Containern verpackt kann der MeBo200 zu jedem Expeditionsort verschickt werden. Vor allem aber arbeitet er günstiger als jedes Bohrschiff. Die „Chikyu“ kann zwar tiefer bohren, ist aber um ein Vielfaches teurer als der variabel einsetzbare ferngesteuerte Bohrroboter. Untermeerische Landschaften Unsere Erde ist weder eine flache Scheibe, noch eine homogene Kugel, sondern gleicht nach neuesten gravimetrischen Satellitenmessungen am ehesten einer runzligen Kartoffel mit vielen Dellen und Beulen. Die ungleichmäßige Verteilung der Masse im Erdinneren bestimmt das Schwerefeld und prägt die Oberfläche des Planeten. Eine Region mit hoher Schwerkraft wie der Himalaja zeigt eine gewaltige Wölbung, der Indische Ozean mit schwächerer Schwerkraft daneben eine markante Einbuchtung. 10 Aber mehr noch: Variationen im Schwerefeld der Erde können mit Hilfe von Satelliten heute so genau vermessen werden, dass nicht nur die wellenbewegte Oberfläche des Meeres, sondern sogar die Topographie des Meeresgrundes gravimetrisch erfasst werden kann. David Sandwell von der Scripps Institution of Oceanography in La Jolla hat 2014 die bisher genaueste Karte des Meeresbodens erstellt, doppelt so genau wie die letzte vor zwanzig Jahren produzierte. Er kombinierte dazu Datensätze des ESA-Radarsatelliten Cryosat-2 und des NASA-Schwerefeldsatelliten Jason-1 und erfasste auch aufschlussreiche Verwerfungen und Bruchzonen, die sich unter kilometerdicken Sedimenten versteckten. Sein neues dreidimensionales Modell des Meeresgrundes enthüllt tausende zuvor unbekannte Unterseeberge und offenbarte Details zu den 80 % der Meerestopographie, die bisher als „Terra incognita“ galten. Die Welt unter Wasser ist schon von ihrer Ausdehnung her gigantischer als die darüber. Der Mount Everest ließe sich von seiner Höhe her mühelos im Marianengraben versenken. Das submarine Tamu-Massiv wurde erst 2013 entdeckt und ist nicht nur der größte Vulkan auf der Erde, sondern auch einer der größten im Sonnensystem. Die Mittelozeanischen Rücken erstrecken sich über viele Tausende Kilometer durch alle großen Ozeane und bilden das gewaltigste Gebirgssystem unseres Planeten. Das Relief des Meeresgrundes ist nicht weniger vielgestaltig als die Oberfläche des Festlandes. Die von Alfred Wegener vor über hundert Jahren formulierte Theorie der Kontinentalverschiebung wurde in der Zwischenzeit zu einem allseits anerkannten plattentektonischen Konzept weiterentwickelt, das die wesentlichen geodynamischen Prozesse in der äußeren Schale der Erde überzeugend zu erklären vermag und auch die Topographie des Meeresbodens interpretieren kann. Wir wissen heute, dass die Verschiebung der Kontinente seit mindestens zwei Milliarden Jahren existiert und es ohne die Ozeane auch keine Kontinente auf der Erde gäbe. Die Lithosphärenplatten bedecken die ganze Erde und bewegen sich langsam mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in verschiedene Richtungen. Bei einem geschlossenen Plattenmuster ist das nur möglich, wenn Erdkruste an den destruktiven Plattengrenzen – vor allem in den Tiefseerinnen – abtaucht und sich an den konstruktiven Plattengrenzen – insbesondere an den Mittelozeanischen Rücken – neue Kruste bildet. Während die schwerere ozeanische Kruste die Ozeanböden der Tiefsee bildet, bestehen der Kontinentalhang und die Schelfgebiete aus leichterer kontinentaler Kruste. Die Kontinente selbst sind keine isolierten Schollen, sondern umfassen auch Plattenteile aus ozeanischer Kruste und einen Anteil des Erdmantels. Dabei ist zwischen passiven und aktiven Kontinenträndern zu unterscheiden. Passive Kontinentränder finden sich vor allem rund um den Atlantik und stellen keine Plattengrenzen dar – Kontinent und Ozeanbecken gehören zur selben tektonischen Platte. Der Pazifik hingegen ist fast ausschließlich von aktiven Kontinenträndern umgeben – die Plattengrenze trennt den Kontinent vom Ozean, wobei eine Tiefseerinne entsteht. 11 In den zentralen Kammregionen aller Mittelozeanischen Rücken spreizt sich der Meeresboden. Dabei entstehen zahlreiche Risse und Spalten, wo durch aus dem Erdmantel aufsteigendes heißes Magma neue Ozeankruste gebildet wird. Diese Spalten durchziehen die Mittelozeanischen Rücken, werden aber durch zahlreiche Brüche immer wieder gegeneinander seitlich versetzt. Die kühler werdende ozeanische Kruste wandert langsam nach beiden Seiten der Mittelozeanischen Rücken ab. Während an den wachsenden Plattenrändern, den Mittelozeanischen Rücken, ständig neue ozeanische Kruste entsteht, taucht in den Tiefseerinnen Ozeanboden ins Erdinnere ab. Tiefseerinnen bilden sich, wenn zwei tektonische Platten aufeinanderstoßen und sich die eine schräg unter die andere schiebt. Nach neueren Erkenntnissen sinken die schwersten Teile der Platten durch den ganzen Erdmantel bis an die Grenze zum eisernen Erdkern ab. Weil dieser Rutsch in die Tiefe aber keineswegs reibungslos verläuft, sind solche Subduktionszonen berüchtigte Erdbebengebiete und Entstehungsorte von Tsunamis. Mit einer Gesamtlänge von ungefähr 55.000 Kilometern stehen die Subduktionszonen um die Tiefseerinnen den sich spreizenden Mittelozeanischen Rücken mit gut 60.000 Kilometern Gesamtlänge nur wenig nach. In der Nähe von Tiefseerinnen findet man häufig Inselbögen und Vulkanketten, deren Entstehung mit der Subduktion der sich reibenden Platten unmittelbar einhergeht. Bei der Subduktion absinkender ozeanischer Kruste unter die ebenfalls ozeanische Kruste einer benachbarten Platte entsteht ein Inselbogen auf ozeanischer Krustenunterlage. Beispiele für solche Inselbögen sind der Vulkangürtel der Marianeninseln und die Kleinen Antillen in der Karibik. Taucht ozeanische Kruste unter eine kontinentale Kruste, kann sich ein Inselbogen auf kontinentaler Krustenunterlage bilden, wobei ein Meeresbecken mit ozeanischer Unterlage die Inseln vom Festland trennt. Beispiele dafür liefern Japan, die Kurilen und die Aleuten. Ist aber der aktive Kontinentrand fest mit dem Hinterland verbunden – wie vor den südamerikanischen Anden oder vor Alaska – entsteht eine Tiefseerinne direkt vor der Küste. Kollidieren gar zwei Kontinentmassen direkt miteinander, werden Gesteinspakete übereinander geschoben und die Bildung eines Gebirges setzt ein. Beispiele dafür liefern die Alpen und der Himalaya. Überall dort, wo es zu starken gegenläufigen tektonischen Bewegungen kommt, wie an den aktiven Subduktionszonen, werden Gesteine aufgeschmolzen. Aufstrebendes Magma hebt und durchbricht die überlagernde Platte und führt zu einem regen Vulkanismus. Zwischen Tiefseerinne und Vulkankette sind dabei Höhenunterschiede von über 10 Kilometern nichts Außergewöhnliches. Der weitaus größte Teil aller Vulkane der Erde ist an die Grenzen tektonischer Platten gebunden. Nur ein kleiner, aber gewichtiger Teil wird durch aus dem Erdmantel aufsteigende, meist röhrenförmige Gesteinskörper sehr unterschiedlichen Durchmessers, den sogenannten Manteldiapiren, verursacht. Dabei bilden sich in der Erdkruste Heiße Flecken – auch als Hotspots bezeichnet. Hotspots sitzen meistens im Inneren einer Platte wie 12 Hawaii, manchmal auch an einem Mittelozeanischen Rücken wie Island, oder nahe daran wie die Azoren. Anders als die wandernden Platten, gelten Heiße Flecken als ziemlich ortsfest. Die Wirkungsweise der Heißen Flecken lässt sich am Beispiel des Hawaii-Archipels gut erklären. Die Inselkette besteht aus zahlreichen passiven vulkanischen Inseln und untermeerischen Tiefseebergen, deren Alter Richtung Nordwest kontinuierlich abnimmt. Die Insel Hawaii selbst ist aus mehreren großen zumeist aktiven Vulkanen zusammengesetzt, von denen der zentrale Mauna Loa der größte und der südöstlich gelegene Kilauea der derzeit aktivste ist. Die Lithosphärenplatte mit den Vulkanen der Region Hawaii schiebt sich im Laufe der Zeit langsam über den Heißen Fleck hinweg. Bleibt der Nachschub von Magma aus dem Erdmantel allmählich aus, erlischt ein Vulkan. Der Hotspot fräst durch die Platte ein anderes Loch, ein neuer untermeerischer Vulkan kann entstehen. Im Falle von Hawaii ist das der auf dem Unterwasserhang von Mauna Loa gelegene Loihi, ein wachsender Unterwasserberg, dem nur noch 975 Meter bis zum Erreichen der Wasseroberfläche fehlen. Auf dem Loihi wurde ein unterseeisches automatisches Observatorium angelegt. Geologen schätzen, dass sich der Loihi bereits in 10.000 Jahren über den Meeresspiegel erheben könnte. Übrigens – unter dem Meeresspiegel gibt es weitaus mehr Vulkanausbrüche als auf dem Festland. Beinahe jährlich macht eine neu entstehende Insel Schlagzeilen. So ist im Pazifik, südlich vom japanischen Honshu, ein im November 2013 entstandenes vulkanisches Eiland innerhalb weniger Monate mit seiner Nachbarinsel verschmolzen. Zwei über 60 Meter hohe, aktive Vulkankegel verbessern die Überlebenswahrscheinlichkeit der neuen Insel beträchtlich, weil Wellen und Strömungen das sich verfestigende Material nicht mehr so leicht wegtragen können. Aber auch große und größte Meeresvulkane haben kein ewiges Leben im Sonnenlicht. Sie werden erlöschen und mit zunehmendem Alter wieder im Meer verschwinden. Wenn der Gipfelbereich eines erloschenen Vulkans wieder auf Meereshöhe gesunken ist, wird er dort von den Brandungswellen erfasst und abgeflacht. Im warmen Wasser tropischer Regionen können sich Korallen ansiedeln und zu Saumriffen aufwachsen, die eine flache Lagune umschließen. Solche Korallenatolle verhindern das weitere Absinken des Vulkanstumpfes zwar nicht, können bei anhaltendem Wachstum aber doch bis zu 40 Millionen Jahre überdauern. Unter den Meeresspiegel gesunkene Vulkane in Form eines Tafelberges werden auch Guyots genannt. Vulkankegel, die nicht über die Meeresoberfläche hinausragen, haben ihre Spitze behalten und werden meist als Seamounts oder Seeberge bezeichnet. Experten schätzen, dass es im Meer an die 100.000 Berge gibt, die 1000 Meter hoch und höher sind. Nach den geothermischen Vorgängen in der ozeanischen Lithosphäre wecken die hydrothermalen Prozesse am Meeresboden der Tiefsee zunehmend das Interesse der Wissenschaft. Seit der Entdeckung der spektakulären Schwarzen Raucher im Jahre 1977 am ostpazifischen Galapagosrücken wurden bei Tauchfahrten submarine Hydrothermalquellen in allen großen Ozeanen aufgefunden und untersucht. Heiße Quellen wurden an den 13 Spreizungsachsen der Mittelozeanischen Rücken, an Rückenflanken, vor und über Subduktionszonen, an submarinen Inselbögen und aktiven Seebergen nachgewiesen. Schwarze Raucher entstehen, wenn Meerwasser durch Risse in den Meeresboden eindringt und in die tieferen Schichten der Ozeankruste gelangt. Dort trifft es auf glühendes Magma und kann sich auf über 350° Celsius aufheizen und mit vulkanischen Gasen anreichern. Das entstandene explosive Gemisch schießt als mineralreiches Thermalwasser durch die Kruste zurück auf den Meeresboden. Dort kühlt es schnell ab, wobei die gelösten Partikel ausflocken. Schicht für Schicht bilden sich charakteristische, mehrere Meter hohe röhrenartige Schlote, aus denen Rauch aufsteigt. Die Farbe des Rauches – meist schwarz, aber auch weiß, grau oder gelb – hängt von den mitgeführten Stoffen und der Temperatur der Quelle ab. Aus dem Thermalwasser lagern sich metallhaltige Schwefelverbindungen ab, sogenannte Massivsulfide, die beachtliche Gehalte an Kupfer, Zink, Gold und Silber aufweisen, und damit künftig von wirtschaftlichem Interesse sein sollten. Schwarze Raucher bilden sich bei Temperaturen um die 350° Celsius und bestehen vorwiegend aus schwarzen Sulfiden. Weiße Raucher entstehen bei Temperaturen unter 300° Celsius, wobei hellere Sulfate dominieren. Gelbe Raucher bilden sich unterhalb von 150° Celsius an Unterwasservulkanen, hier tritt reiner Schwefel aus. Derzeit sind einige Hundert, meist recht unterschiedliche submarine Thermalquellen bekannt. Über die direkten Beziehungen zwischen den plattentektonischen Prozessen und der Zusammensetzung der Hydrothermalfluide weiß man noch zu wenig. In der lichtlosen Tiefsee sind die Thermalquellen überraschenderweise aber auch Oasen des Lebens. An die Stelle der Primärproduktion durch Photosynthese tritt die Chemosynthese durch autotrophe Bakterien, die die energiereichen chemischen Verbindungen der Thermalquelle verwerten und umwandeln. In unmittelbarer Umgebung der Raucher hat man Röhrenwürmer, Garnelen und Riesenmuscheln gefunden, die mit Schwefelbakterien in Symbiose lebten. Dass sich der Abbau von ergiebigen Massivsulfiden auf diese außergewöhnlichen Lebensräume negativ auswirken müsste, liegt auf der Hand. Außer den heißen Quellen gibt es in der Tiefsee kalte Quellen, auch als Cold Seeps bezeichnet. Anders als die Hydrothermalquellen bilden sich die kalten Quellen selten an aktiven tektonischen Plattenrändern, sondern häufig an passiven Kontinenträndern wie am Kontinentalsockel des Atlantischen Ozeans. Aus den kalten Quellen strömt mäßig erwärmtes, schlammiges und mit hohen Methananteilen angereichertes Wasser. Methan ist ein potentes Treibhausgas und lagert in großer Menge als Methanhydrat im Meeresboden entlang der Kontinentränder. Vor der Ostküste der USA wurden in den letzten Jahren überraschend viele neue Methangasaustritte beobachtet – ein Warnzeichen des bevorstehenden Klimawandels? Zum Glück strömt das Methan nicht ungehindert in die Atmosphäre. Die kalten Methanquellen bilden ähnlich den heißen Thermalquellen in einer sonst eher dünn besiedelten Tiefsee Oasen dichten, hochspezialisierten Lebens. Häufig leben chemotrophe 14 Bakterien, die Methan und Schwefelwasserstoff in organische Verbindungen umwandeln, in Symbiose mit zahllosen großwüchsigen Röhrenwürmern und Muschelgemeinschaften. Passive Kontinentränder senken sich im Laufe ihrer Entwicklung allmählich, weil die abgekühlte und damit schwerere ozeanische Kruste des benachbarten Tiefseebeckens die leichtere kontinentale Kruste verdrängt. Am Kontinentalfuß werden Sedimente abgelagert und drücken den Kontinentrand weiter nach unten. Der Kontinentalabhang hat eine Neigung von 1 bis 6 Grad. Das scheint nicht viel zu sein, ermöglicht aber dennoch die Bildung von Kippschollen hin zum Ozean, wobei asymmetrische Rücken und Becken entstehen. Der zerfurchte Hang unterhalb der Schelfkante mit seinen zahlreichen submarinen Cañons hingegen ist das Ergebnis der ausschürfenden Tätigkeit von Rutschungen und trübstromartigen Massenbewegungen in den Tiefseebereich. Der küstennahe Schelf selbst ist weitgehend kontinental geprägt. Sande und Tone, die durch die Flüsse ins Meer gelangen, haben sich zu einem großen Teil auf dem flachen Schelf abgelagert. Auf dem Höhepunkt der eiszeitlichen Vergletscherung lagen weite Teile des Schelfs trocken. Alte Kliffs und Strandwälle, vor allem aber ertrunkene Täler, erinnern an diese festländische Entwicklungsetappe. Die großen Tiefseebecken reichen von den Flanken der Mittelozeanischen Rücken bis hin zu den passiven Kontinenträndern beziehungsweise den aktiven Subduktionszonen an den Tiefseerinnen und Inselbögen. Zu den Kontinenträndern hin werden die aufliegenden Sedimente älter und schwerer, was mit der Ozeanspreizung direkt zusammenhängt. In etwa 4000 bis 6500 Metern Wassertiefe entstehen flach seitwärts geneigte, recht monoton wirkende Tiefsee-Ebenen. Genauere Untersuchungen haben aber jede Menge Strukturen, Rücken, Schwellen und Plateaus sichtbar werden lassen. Von den vielen heißen Flecken und vulkanischen Hotspots, von zahlreichen Guyots und Seamounts war schon die Rede. Die in der Tiefsee auf den flachen Ebenen vielerorts vorhandenen Manganknollen und die auf den Seebergen vorgefundenen Kobaltkrusten haben in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt „Berggeschrey“ ausgelöst. Ob die vielversprechenden Erzlager aber auch wirtschaftlich rentabel abgebaut und einigermaßen gefahrlos für die Meeresumwelt betrieben werden können, ist noch offen und wird in einem späteren Kapitel diskutiert. Monsterwellen und Wirbelstürme Surfen ist „In“ und Wellenreiten erst recht. In den Tunnel der brechenden Welle rein zu fahren, gilt unter den Big-Wave-Profis als das Allergrößte. In den stürmischen Tagen des Spätherbstes 2014 reiten wagemutige junge Männer auf gigantischen Wellen an der portugiesischen Atlantikküste vor Nazaré. Darunter als Favorit der Nürnberger Sebastian Steudtner, er möchte den aktuellen Big-Wave Rekord, der bei einer Wellenhöhe von 23,8 Metern liegt, brechen. Ob er den „XXL Award“ wirklich gewonnen hat, wird sich im April 15 2015 zeigen, wenn die offiziellen Messwerte des Wettbewerbs vorliegen und ausgewertet sind. Extreme Brandungswellen setzen eine entsprechende Unterwassertopographie voraus. Vor der Küste von Nazaré endet eine langgestreckte tiefe Meeresschlucht, wodurch sich auf engen Raum große Unterschiede in der Wassertiefe ergeben. Wasserströmungen entlang des Strandes werden zudem an einem Felsvorsprung Richtung Meer gelenkt und vergrößern die Welle weiter. Bei einfallender Dünung brechen die Wellen bei Höhen von häufig über 20 Metern. Monsterwellen mit an die 30 Metern Höhe entstehen aber auch auf dem offenen Meer. Lange Zeit wurden solch hohe Wellen für unglaubwürdiges Seemannsgarn gehalten. In der Neujahrsnacht 1995 meldete das automatische Radarmessgerät der norwegischen Ölplattform „Draupner-E“ in einem Sturm mit durchschnittlich 12 Meter hohen Wellen eine einzelne Welle von 26 Metern Höhe. Im gleichen Jahr wurde der Luxusliner „Queen Elisabeth 2“ von drei kurz aufeinander folgenden Monsterwellen von 28 bis 29 Metern getroffen. Im Jahr 2000 vermaß das britische Forschungsschiff „Discovery“ in der stürmischen Nordsee Daten von Riesenwellen, die immer wieder aus unterschiedlichen Richtungen auf das Schiff prallten. Die höchste Welle ist mit 29,10 Metern dokumentiert. Meeresforscher sprechen von Monsterwellen oder Freak Waves immer dann, wenn die Woge mindestens doppelt so hoch ist wie die im Mittel größte Höhendifferenz zwischen Wellental und Wellenberg. Allen Freak Waves ist gemeinsam, dass ihr steiler und extrem hoher Wellenkamm einem sehr tiefen runden Wellental folgt. Der Form nach werden drei Arten von Riesenwellen unterschieden. Als „Kaventsmänner“ werden Einzelwellen bezeichnet, deren Höhe das Normale um ein Vielfaches überschreitet. Bei den „Drei Schwestern“ handelt es sich um drei kurz aufeinander folgende Wellen, die deutlich höher sind als die restlichen. „Weiße Wände“ sind steile, fast senkrechte Wellen, die mitunter mehrere Kilometer breit sein können. Monsterbrecher mit steilen Fronten entstehen in der Regel durch Überlagerung, beispielsweise wenn eine langsam laufende Woge von weiteren, schnelleren Wellen eingeholt wird und sich die Höhen addieren. Bei der wissenschaftlichen Erklärung stößt die lineare Wellenmechanik aber schnell an ihre Grenzen. Die quantenmechanische Schrödinger-Gleichung rechnet mit Solitonen, gewissermaßen eine Wellenfokussierung aus dem Nichts heraus. Über Schiffsunfälle in stürmischer See wird in der Presse weitaus seltener berichtet als über spektakuläre Flugzeugabstürze. Schiffsverluste durch Riesenwellen werden rasch auf schlechtes Wetter zurückgeführt, weil sich genaue Statistiken wegen fehlender Überlebender oder anderer Beweise schwerlich erstellen lassen. Trotzdem muss man nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation davon ausgehen, dass Jahr für Jahr an die zwei Dutzend größere Frachtschiffe mitsamt ihren Besatzungen untergehen. Die hochtechnisierte Schifffahrt mit Radar, GPS, Notrufsignalen und Satellitenüberwachung ist 16 offensichtlich verbesserungswürdig und keinesfalls so sicher wie man gemeinhin glaubt. Auch der Mangel an ausgebildeten Seeleuten mit ausreichender Erfahrung spielt eine wachsende Rolle, vor allem wenn man an Schiffe unter billigen Flaggen denkt. Während die sportlichen Wellenreiter bei ruhiger See sehnsüchtig auf hohe und haushohe Wellen warten, werden verantwortungsvolle Kapitäne Sturmtiefs mit großen Windstärken und schwerer See eher zu umschiffen suchen. Besonders gefürchtet sind die Zugbahnen tropischer Wirbelstürme. Bis heute kann selbst mit Satelliten und modernen Computern nicht immer zuverlässig vorhergesagt werden, welchen Weg ein Wirbelsturm auf seiner Reise tatsächlich einschlagen wird. Auch die Größe des betroffenen Seegebietes erschwert ein einfaches Ausweichen. Jedes noch so unsinkbare Schiff braucht einen Profi als Steuermann. Tropische Wirbelstürme setzen in der Regel Wassertemperaturen von 26° Celsius und eine hohe Luftfeuchtigkeit voraus. Vor allem im Spätsommer verdunsten große Mengen Wasser, die mit der warmen Luft aufsteigen, wobei sich bedingt durch die ablenkende Kraft der Erdrotation ein riesiger Wirbel bildet. Im Zentrum des Sturms befindet sich das Auge, eine weitgehend wolkenarme und windfreie Zone, die von einer hochreichenden Wolkenwand mit Windgeschwindigkeiten in Orkanstärke umschlossen ist. Im Atlantik und östlichen Pazifik werden die tropischen Wirbelstürme meist Hurrikans genannt, im westlichen Pazifik Taifune und im Indik Zyklone. Je wärmer die Meere, umso häufiger und stärker wüten die auftretenden Hurrikans und Taifune. Mit über 100 Milliarden Dollar verursachte der Hurrikan Katrina, der 2005 im Golf von Mexiko wütete und die Stadt New Orleans überflutete, den bislang größten finanziellen Schaden. Ein verheerender Zyklon forderte bereits 1970 im heutigen Bangladesch über 300.000 Menschenleben. Eine maximale Intensität der Windgeschwindigkeit erreichte der Hurrikan Camille 1969 an der US-Golfküste mit weit über 300 Kilometern je Stunde. Der in seiner Ausdehnung größte Wirbelsturm, der Taifun Tip, hatte einen Durchmesser von 2.200 Kilometern und suchte 1979 Japan heim. Der Hurrikan John zog 1994 rund 31 Tage über den Pazifik und war damit der bisher langlebigste tropische Wirbelsturm überhaupt. Die globale Erwärmung macht auch vor dem Meer nicht halt, was sich in einem stetigen Anstieg des Meeresspiegels und einer spürbaren Erwärmung des Oberflächenwassers äußert. Da tropische Wirbelstürme ihre Energie aus dem warmen Oberflächenwasser der Meere beziehen, steht folglich immer mehr Energie zur Verdunstung von Wasser zur Verfügung. Dann dürfte auch die Stärke großer Stürme zunehmen. Ob auch die Häufigkeit schwerer Stürme zunimmt, wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert – vor allem deshalb, weil es hinreichend lange, belastbare Messreihen noch gar nicht gibt. Einigermaßen sicher kann hingegen gelten, dass sich die maximale Intensität tropischer Wirbelstürme infolge des Klimawandels und einer veränderten atmosphärischen Zirkulation langsam polwärts verschiebt. 17 Jüngst haben amerikanische Forscher im eisfreien Arktischen Ozean Riesenwellen von einer Höhe bis zu neun Metern gemessen. Solche Wellen sind in anderen Meeren nicht ungewöhnlich, aber in der kalten Polarregion ein völlig neues Klima-Phänomen. Die polaren Megawogen könnten das weitere Abschmelzen durchaus beschleunigen, wenn die energiereichen Wellen immer größere Stücke aus der noch vorhandenen Eisdecke herausbrechen. Anders als der durch das Wechselpiel von Wind und Meer geprägte Seegang werden die Gezeitenwellen durch die Anziehungskräfte von Mond und Sonne verursacht. Während die genaue Vorhersage des Seegangs ein unbefriedigend gelöstes Problem ist, kann der Rhythmus der Gezeiten bis ins Detail berechnet werden. Schwierig wird es erst, wenn sich ein gezeitenbedingter Flutberg mit von sturmbewegten Wellen zu einer Sturmflut vereinigt, die in Richtung einer flachen Küste zieht. Mit der exakten Vorausberechnung des Tidenhubs ist es dann schnell vorbei. Die hoffentlich vorhandenen stabilen Deiche werden auf ihre Standfestigkeit hin getestet. Land unter heißt es oft genug an der Nordsee, vor allem im Wattenmeer, oder im Golf von Bengalen am Mündungsdelta des Ganges. Katastrophale Sturmfluten haben in historischer Zeit den gesamten Verlauf der Nordseeküste immer wieder verändert. Inseln wurden zerstört und neue geschaffen, tiefe Buchten wie das heutige Ijsselmeer und der Jadebusen entstanden. Während der Sturmflut von 1953 brachen die Deiche an der niederländischen Küste. 1962 wurden die Elbniederung und die Stadt Hamburg überflutet. Bei der jüngsten schweren Sturmflut durch den Orkan Xaver im Dezember 2013 wurden ähnlich hohe Pegel erreicht, aber die verstärkten Deiche hielten weitgehend stand. Das Delta von Ganges und Brahmaputra bildet ein sehr veränderliches Labyrinth aus Wasserstraßen, Seen, Mangrovenwäldern, Sümpfen und Schwemmland. Es ist mit 110.000 Quadratkilometern das größte Mündungsdelta weltweit, doppelt so groß wie das des Mississippi und dreimal so groß wie das des Nils. Einerseits lagern hier die großen Ströme ihre Sedimente ab und lassen neue Inseln entstehen. Andererseits tragen Meeresströmungen und Sturmfluten das lockere Erdreich wieder ab. Vor allem während der sommerlichen Regenzeit fegen heftige Stürme von der See her, drücken Meerwasser landeinwärts und die schwachen Deiche brechen. Anders als an der Nordsee mit ihren hochindustrialisierten Anrainern wie den Niederlanden, Deutschland oder Britannien lässt sich der Golf von Bengalen durch aufwändige Deichbauten und Sperrwerke nicht schützen. Ende der neunziger Jahre hatte der Flood-Action-Plan Hoffnungen geweckt, die Flutkatastrophen dauerhaft zu mindern. Mit Hilfe der Weltbank und einem Kapital von 20 Milliarden Dollar sollte bis zum Jahr 2015 auf einer Strecke von 3500 Kilometern ein schützendes Netz von Dämmen und Schleusen entlang der großen Flüsse errichtet werden. Das gigantische Projekt erwies sich aber schnell als weder technisch noch ökologisch oder gar ökonomisch realisierbar. Letztlich beschränkte man sich in dem 18 bevölkerungsreichen Land auf den notwendigen Schutz der urbanen Zentren und eine verbessertes Frühwarnsystem. Das globale Förderband reicht bis in die Tiefsee Wellen und Wirbel gibt es nicht nur an der Oberfläche des Meeres, sondern auch tief im Innern des wahrlich unförmigen „Wasserkörpers“. So entstehen zum Beispiel an den Grenzschichten verschieden temperierter oder unterschiedlich salzhaltiger Wassermassen innere Wellen, die den Wellen an der Meeresoberfläche keineswegs nachstehen und mitunter Höhen von mehreren hundert Metern erreichen. Die unaufhörliche Bewegung ist ein Charakteristikum des Meeres. Das Wasser der Ozeane zirkuliert weltweit und steht selbst in der tiefsten Tiefsee nicht still. Von zentraler Bedeutung ist die Meeresoberfläche dennoch; an der Kontaktfläche zur Atmosphäre werden die Energien umgesetzt, die nicht allein das Meerwasser erwärmen oder abkühlen, sondern darüber hinaus die gesamte Wasser- und Lufthülle der Erde in Bewegung halten. Ozean und Atmosphäre können wir uns als zwei Teile einer riesigen erdumspannenden Wärmekraftmaschine vorstellen, die durch die Energie der Sonnenstrahlen angetrieben wird. Der Weltozean wirkt dabei als riesiger Wärmespeicher, der einen beträchtlichen Energieüberschuss an die Atmosphäre abgeben kann. Die Energieeinstrahlung durch die Sonne und die Energieeinspeisung in die Atmosphäre konzentrieren sich zu etwa 80 Prozent auf die äquatornahen Meeresgebiete zwischen den 30-Grad-Breiten, was die bestimmende Rolle der tropischen Meere im Energiehaushalt der Erde begründet. Die ozeanische und die atmosphärische Zirkulation stellen den notwendigen Ausgleich durch einen polwärts gerichteten Wärmetransport her. Das Meer dient damit zugleich auch als Heiz- und Kühlsystem für das Festland. Die Wasser- und die Lufthülle unserer Erde sind innig miteinander verknüpft und beeinflussen sich wechselseitig. Der Verdunstungsprozess darf dabei als das Herzstück der Wechselwirkung angesehen werden. Die Verdunstung bewirkt nicht nur den Wärmetransport in die Atmosphäre, sondern auch den Feuchteaustausch zwischen Ozean, Atmosphäre und Festland. Ein Großteil des auf die Erde fallenden Regens ist irgendwann einmal vorher auf dem Meer verdunstet. Die Atmosphäre wirkt nun wieder auf den darunterliegenden Ozean zurück. Der Wind verursacht den Seegang und bewegt zugleich durch seine auf die Meeresoberfläche wirkende Schubkraft die oberen Meter des Wassers in nahezu die gleiche Richtung – eine Triftströmung entsteht. Die permanenten Windsysteme, die Westwinde in den gemäßigten Breiten und die Passate und Monsune der subtropischen Regionen, liefern auf diese Weise die Energie für die immerwährenden Oberflächenströmungen im Meer. Mit den warmen oder kalten Meeresströmungen wird ständig unterschiedlich temperiertes Wasser 19 verfrachtet, was wieder zu Anomalien der Lufttemperatur führt, die den Wetterablauf bestimmen. Während der Salzgehalt des Meeres durch die Verdunstung erhöht wird, verringern ihn die Niederschläge. Die Unterschiede in Temperatur und Salzgehalt des Meerwassers bewirken dabei das Zirkulieren der Ozeane weit mehr als der Wind es tut. Die sogenannte Thermohaline Zirkulation bestimmt die Durchmischung des Meeres und damit auch die Bewegungsvorgänge in der Tiefsee. Die globalen Oberflächen- und Tiefenströmungen können wir uns als ein riesiges marines Förderband mit mehreren Etagen vorstellen, als einen weltweiten Kreislauf, der in einem Zeitraum von etwa tausend Jahren alle Ozeane komplett durchmischt. Betrachten wir das Zirkulationsmuster vom Nordatlantik aus, wo vor allem im Winter kaltes, salzreiches Wasser bis zum Meeresgrund absinkt und entlang des amerikanischen Kontinentalhangs als Nordatlantisches Tiefenwasser zum Ausgang des Südatlantiks fließt. Hier wird es mit dem Antarktischen Zirkumpolarstrom in den Indischen und dann in den Pazifischen Ozean gelenkt. Der Zirkumpolarstrom des südlichen Ozeans umschließt die Antarktis ringförmig und bildet einen gewaltigen Kreisverkehr, der sich im Uhrzeigersinn um den ganzen Planeten dreht. Er vermischt die Wassermassen der drei angrenzenden Ozeane, wobei das meiste kalte Wasser aufsteigt und sich erwärmt. In den äquatorialen Bereichen erwärmt sich das Wasser weiter und fließt als warme Oberflächenströmung bis in den nördlichen Pazifik, gelangt dann an Indonesien vorbei in den Indik und fließt danach als Agulhasstrom um die Spitze Afrikas herum in den Südatlantik und in die Golfregion Mittelamerikas. Als warmer Golfstrom erreicht er wieder den Nordatlantik, wo die Strömung erneut absinkt und sich der Kreislauf schließt. Diese grob vereinfachte Schilderung der ozeanischen Zirkulation lässt nicht nur alle Einzelheiten beiseite, sie ist vor allem deshalb fragwürdig, weil sie vortäuscht, dass die Meeresströmungen relativ ruhig und gleichförmig durch das Meer fließen, was aber ganz und gar nicht stimmt. Die erhebliche zeitliche und räumliche Veränderlichkeit der Strömungsverhältnisse kann so einfach nicht erfasst werden. An ausgelegten Messbojen haben Wissenschaftler wiederholt innerhalb weniger Wochen Strömungen aus allen möglichen Richtungen registriert. Die Meeresströme bewegen sich in riesigen Schleifen und unter Bildung ausgedehnter Mäander durch den Ozean. Die Mäander verändern sich unablässig, wobei sich häufig Ringe und Wirbel abschnüren, die noch nach langer Zeit als isolierte Wasserkörper ausgemacht werden können. Offenbar spielen sich im Innern der Ozeane Erscheinungen ab, auf die man durchaus den Begriff „Wetter“ anwenden könnte. Die Meeresströmungen setzen sich aus komplizierten Wirbelgebilden unterschiedlicher Ausdehnung und Geschwindigkeit zusammen. Die Wassermassen im Ozean bewegen sich damit ähnlich wie die Luftmassen in der Atmosphäre. Die Wirbel im Meer haben meist Durchmesser von wenigen hundert Kilometern und sind damit deutlich kleiner als die Hochs 20 und Tiefs der gemäßigten Breiten in der Luft. Dafür „leben“ die ozeanischen Wirbel aber oft viele Monate, während die atmosphärischen Wirbel sich schon nach einigen Tagen aufzulösen beginnen. Die Meereswirbel wirken also recht lange auf die atmosphärische Zirkulation ein. Zwischen der Intensität und der Temperatur von Meeresströmungen sowie der Luftdruckverteilung in der Atmosphäre besteht ein enger Zusammenhang. Wer den bewegten Verlauf der globalen Meeresströmungen einmal erleben möchte, sollte sich das Video „Perpetual Ocean“ der US-Raumfahrtbehörde NASA im Internet anschauen. Das Video zeigt in Zeitraffer-Geschwindigkeit wie die großen Ozeane in einem weltweiten Kreislauf miteinander verbunden sind. Selbstverständlich beeinflussen die Meeresströmungen auch Wetter und Klima. Besonders ausgeprägt ist dieser Zusammenhang im tropischen Pazifik, wo in unregelmäßigen Abständen von einigen Jahren das Klimaphänomen El Niño wiederkehrt. Normalerweise wehen die Passatwinde Richtung Westen und schieben das warme Oberflächenwasser von der südamerikanischen Küste weg, sodass kaltes, nährstoffreiches Wasser aus der Tiefe aufsteigt und eine ergiebige Fischerei sicherstellt. In El Niño-Jahren jedoch erwärmt sich das Wasser vor der Küste Perus so stark, dass der Kaltwasserauftrieb zum Erliegen kommt und schließlich die gesamte Nahrungskette zusammenbricht. Eine längerfristige El Niño-Klimaanomalie kann ein bis zwei Jahre anhalten und beeinflusst dann nicht nur das Wetter über dem Pazifik, sondern weltweit. Die Strömungsverhältnisse kehren sich um und erwärmen die Ostküsten Südamerikas, während sich die ansonsten warmen Meeresregionen vor Australien und Indonesien abkühlen. An den Anden staut sich die vom Meer kommende feuchte Luft und verursacht sintflutartige Überschwemmungen. Wegen fehlenden Niederschlags kommt es in Australien zu Buschfeuern, in Indonesien zu verdorrten Reisfeldern. In Indien schwächt sich der regenreiche Monsun ab. In Ostafrika gibt es mehr Regen, während es in der Sahelzone und in Südafrika trockener wird. Auch der Regenwald am Amazonas leidet unter Trockenheit. Im Südwesten der USA hoffen die Farmer auf den für El Niño typischen Regen. Für Zentralasien und Südeuropa erwartet man einen warmen, regnerischen Winter. In Nordeuropa hingegen könnte der Winter kühler und trockener ausfallen. Auf der Antarktischen Halbinsel verstärkt sich die Gletscherschmelze. In El Niño-Jahren scheint die Atmosphäre global gesehen besonders warm zu sein. Die Vorhersage der von El Niño bedingten Wetterkapriolen verliert natürlich an Genauigkeit, je weiter die Region vom Pazifik entfernt ist. Bemerkenswert aber ist, dass die Abweichung des Klimas vom Normalzustand mittlerweile bereits einige Monate im Voraus mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt wird. Wegen des globalen Klimawandels könnten künftig starke El Niño-Zustände sogar häufiger auftreten als in der Vergangenheit. Trotz vieler Fortschritte im Großen und Ganzen sind die wissenschaftlichen Kenntnisse über das Zirkulationsgeschehen im Detail auch heute noch recht lückenhaft. Das Augenmerk der physikalischen Ozeanologie richtet sich deshalb zunehmend auf die möglichen brisanten Abweichungen der Meeresströmungen vom langjährigen Mittel, um daraus verlässliche 21 Aussagen über das künftige Klima herzuleiten. Die in den Medien vor einigen Jahren breit getretene Befürchtung, der Golfstrom könne als Warmwasserheizung Europas ins Stocken geraten oder gar ausfallen, wurde wissenschaftlich eindeutig widerlegt. Im Gegenteil, der Golfstrom hat sich in den vergangenen hundert Jahren um 1,8 Grad erwärmt – stärker als der Rest des Atlantiks. Eine Studie von Anfang 2012 belegt, dass der Golfstrom in der Floridastraße, abgesehen vom Auf und Ab im Laufe der Jahreszeiten, zumindest in den nächsten vier Jahren stabil bleiben werde. Etwas anders könnte es schon vor der Südspitze Grönlands aussehen, wo abgekühltes, schweres und salzreiches Wasser als gigantischer untermeerischer Wasserfall in die Tiefsee stürzt. Schon eine kleinere Erwärmung oder Abkühlung könnte diese „Achillesferse“ der ozeanischen Zirkulation empfindlich treffen. Einflussfaktoren gibt es gleich mehrere. Die in die Arktis mündenden Ströme und die Gletscherschmelze in Grönland vermindern den Salzgehalt des Meeres und erschweren das Absinken des Oberflächenwassers. Natürlich spielen die Großwetterlagen in der tieferen Troposphäre über dem Nordatlantik und dem Polarmeer eine wichtige Rolle. Aber selbst der Polarwirbel, eine stratosphärische Luftströmung in 50 Kilometer Höhe, kann bis in die Tiefsee wirken, wenn sich die gesamte Luftsäule durch den Zustrom warmen Wassers plötzlich so stark erwärmt, dass der Polarwirbel zusammenbricht. Die Tiefsee ist sehr viel wetterfühliger als gemeinhin angenommen wird. Abgesehen von der Thermohalinen Zirkulation und dem beschriebenen globalen Förderband durchmischen die großen Meereswirbel nicht nur die oberflächennahen Meeresschichten. Wirbelstürme toben auch in den Tiefen der Ozeane. So wurde 2011 im Indischen Ozean ein extremer Tiefseewirbel von 150 Kilometern Durchmesser beobachtet, der von der Wasseroberfläche bis zum Meeresboden in sechs Kilometern Tiefe reichte. Die Wirbel durchmischen großräumig das Meerwasser und versorgen die Ökosysteme der Tiefsee mit Nährstoffen. Meerwasser – Lösungsmittel und Lebenselixier Die Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde wurden im Dezember 2014 von einem rekordverdächtigen Salzwassereinbruch überrascht. Innerhalb weniger Tage flossen von der Nordsee an die 200 Kubikkilometer Wasser mit rund 4000 Megatonnen gelöstem Salz in die Ostsee. Die genauen Zahlen verdanken die Wissenschaftler einem autonomen Marinen Umweltmessnetz, dessen Geräteträger unter anderem auf der Darßer Schwelle und im Arkonabecken verankert sind. Dazu muss man wissen, dass der Salzgehalt der Ostsee wegen des ständigen Süßwassereintrags durch die Flüsse und der geringen Verdunstung wesentlich auf den Wasseraustausch mit der Nordsee zurückzuführen ist. Das brackige, salzarme Oberflächenwasser ist mit Sauerstoff gesättigt, während das salzreichere Bodenwasser unter Sauerstoffzehrung leidet. Eine Ursache dafür ist der vermehrte Eintrag der 22 Pflanzennährstoffe Stickstoff und Phosphor durch den Menschen. Diese Nährstoffe beschleunigen das Algenwachstum und verstärken letztlich die Menge an abgestorbener Substanz, die zum Meeresboden absinkt und unter Sauerstoffverbrauch zersetzt wird. Mitunter bilden sich sauerstofffreie Todeszonen, wo giftiger Schwefelwasserstoff entsteht und höheres Leben kaum mehr möglich ist. Der Einstrom von salz- und sauerstoffreichem Nordseewasser ist auf ganz bestimmte Wetterlagen beschränkt und wird durch die Schwellen- und Beckenstruktur des Ostseebodens zusätzlich erschwert. Bei dem jüngsten Salzwassereinbruch wurde das gesamte Bodenwasser der westlichen Ostsee bis hinein in die Gotlandsee ausgetauscht und durch sauerstoffhaltiges Salzwasser ersetzt. Der Einstrom dürfte für die nächsten zwei Jahre das komplette Binnenmeer belüften und die Todeszonen beleben. Auch wurden Dornhaie, Mondfische und Seehechte gefunden, alles für die Ostsee eher exotische Fische. Zugleich haben sich die Lebensbedingungen der Dorschbestände verbessert, die für ihren Laich salzund sauerstoffhaltiges Wasser benötigen. Wasser ist nicht gleich Wasser und Meerwasser enthält weit mehr als nur Wasser. Aus chemischer Sicht wäre es als wässrige Lösung aus einer Vielzahl von Salzen, Spurenelementen, Gasen und organischen Verbindungen zu bezeichnen. Für den Biologen ist es das Spülwasser der Natur, das flüssige Lebenselixier, dessen Nährstoffe den Organismen günstige Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Versuchen wir uns diese komplizierte Nährsalzlösung an dem von Ozeanologen oft strapazierten Begriff Wasserkörper zu verdeutlichen. Größere Wassermassen wie kleinere Wasserkörper werden zunächst durch ihre physikochemischen Eigenschaften charakterisiert, in erster Linie Temperatur, Salzgehalt und damit Dichte. Sie können durch Winde und Strömungen verfrachtet, aber eben auch vermischt werden, wobei sich neue, durch andere Parameter geprägte Wasserkörper bilden. Über die allgemeinen physikochemischen Eigenschaften hinaus können sich Wasserkörper freilich noch durch andere Merkmale auszeichnen, etwa durch einen hohen Anteil lebenswichtiger Nitrate und Phosphate, allerdings ebenso durch Sauerstoffarmut und hohen Schwefelwasserstoffgehalt. Wasserkörper lassen sich aber auch nach biologisch bedingten Besonderheiten unterscheiden, etwa nach den vorherrschenden Planktonformen. Im Meerwasser sind alle in der Natur vorkommenden Stoffe – meist sogar in nachweisbaren Konzentrationen – vorhanden, der weitaus größte Teil davon in Form von Anionen und Kationen gelöster Salze. Viele Elemente sind chemisch kaum reaktiv und deshalb für den Chemiker weniger interessant. Daneben kommen aber zahlreiche Formen komplizierter chemischer Gebilde vor, gelöst wie partikulär oder kolloidal, manche Elemente sind an Schwebeteilchen gebunden. Der biologische Stoffkreislauf des Meeres ist nicht weniger kompliziert als der energetische, ja eher komplizierter, weil er sowohl durch Mischung, Strömung und Sedimentation, als auch durch den Aufbau und Abbau der Organismen beeinflusst wird. Bei der Erforschung des 23 Stoffkreislaufs geht es vor allem um Fragen der biologischen Produktivität und damit auch um ein empfindliches Nahrungsreservoir der Menschheit. Ebenso wie das Wachstum der Landpflanzen hängt das der Meerespflanzen davon ab, inwieweit die zur Fotosynthese notwendigen Aufbaustoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Zu den lebenswichtigen, im Meerwasser enthaltenen Elementen gehören neben Kohlenstoff, Sauerstoff, Silizium und einigen Metallen wie Eisen vor allem Stickstoff und Phosphor. Als Mikronährstoffe bestimmen Stickstoff- und Phosphorverbindungen durch ihr Vorhanden- oder Nichtvorhandensein in der lichtdurchfluteten, oberflächennahen Wasserschicht maßgeblich das Wachstum des pflanzlichen Planktons. Stickstoff und Phosphor gelten als der „Dünger“ des Meeres. Durch das Wachstum der Meeresalgen werden dem Wasser die Nährstoffe allmählich entzogen, so dass es bald zum Stillstand der Planktonentwicklung käme, wenn nicht wieder nährstoffreiches Wasser zugeführt wird. Die effektivste Meeresdüngung wird durch das Aufquellen von Tiefenwasser bewirkt, denn im Tiefenwasser haben sich die Nährstoffe angesammelt, die im Laufe der Zeit dem Oberflächenwasser entzogen worden sind. Aus den Oberflächenschichten sinkt ständig ein Regen abgestorbener Organismen in die Tiefe, wo die tote organische Substanz durch Bakterien abgebaut und wieder remineralisiert wird. Während große Teile der tropischen Hochsee als ökologische Wüsten des Meeres bezeichnet werden müssen, zählen die Schelfe, vor allem an den Westküsten der Kontinente, zu den fruchtbarsten Meeresregionen überhaupt. In den tropischen und subtropischen Zonen der Ozeane bildet sich das ganze Jahr über infolge der starken Erwärmung des Oberflächenwassers eine stabile Temperatursprungschicht aus, die eine warme, nährstoffarme Deckschicht von den darunterliegenden kälteren Wassermassen trennt und einen vertikalen Austausch behindert. In den gemäßigten und polaren Zonen des Weltmeeres ist die vertikale Durchmischung stark von der Jahreszeit abhängig. In den Aufquellgebieten verfrachten regelmäßige ablandige Winde, die Passate und Monsune, das Oberflächenwasser seewärts und bewirken eine natürliche Düngung durch nachströmendes, nährstoffreiches Wasser aus der Tiefe. Dass auch der Sauerstoff zu einer Mangelware im Meer werden kann, hatten wir schon am Beispiel der Ostsee gesehen. Viele bakterielle Stoffwechselvorgänge hängen von der Verfügbarkeit gelösten Sauerstoffs ab. Unter sauerstoffreichen Bedingungen wird Ammonium zu Nitrat oxidiert, unter sauerstoffarmen aber zu molekularem Stickstoff reduziert. Diese Form des Stickstoffs ist als Nährstoff für Meeresalgen nicht nutzbar und fördert einen bedenklichen Trend zur Ausweitung von Sauerstoffmangelzonen mit Stickstoffverlusten. Die wahrscheinlich klimatisch bedingte Veränderung der Sauerstoffverteilung im Ozean ist eine hochaktuelle Forschungsaufgabe. Obwohl Eisen das zweithäufigste Element unseres Planeten ist, kann es im Meerwasser ebenfalls zu einer Mangelware werden. Metalle wie Eisen, Kobalt oder Nickel kommen in gelöster Form nur in äußerst geringen Konzentrationen vor, haben aber als 24 Strukturelemente in Eiweißen und bei Enzymen wichtige biologische Funktionen inne. Im Südpolarmeer hat man vor einigen Jahren experimentell nachgewiesen, dass durch das Einbringen von gelöstem Eisendünger in planktonarmes Wasser innerhalb einer Woche ein intensives Algenwachstum ausgelöst werden kann. Ob sich die Methode auch zum GeoEngineering eignet, also dem gezielten Eingriff in ökologische Kreisläufe zur Minderung der Versauerung der Ozeane, ist umstritten. An Kohlendioxid – CO₂ – besteht kein Mangel, weder in der Luft, noch im Meer. Das bei der Verbrennung von Erdöl, Erdgas und Kohle emittierte Kohlenstoffdioxid ist hausgemacht. 2013 hat die Konzentration des atmosphärischen CO₂ erstmals die magische Marke von 400 ppm (parts per million = Volumenanteil in Millionstel) durchbrochen. Ein Viertel der anthropogenen CO₂-Emissionen wird bereits heute vom Meer aufgenommen. Das scheint gut zu sein für die Temperaturen auf der Erde und ist sicher schlecht für das zusehends versauernde Meer. Die hohe chemische Aufnahmefähigkeit von Meerwasser für zusätzliches Kohlendioxid verändert den globalen Kohlenstoffkreislauf quantitativ und qualitativ. Problematisch daran ist, dass sich das neue Gleichgewicht nicht so schnell einstellt wie das CO₂-Gas erzeugt wird. In einem zukünftigen Gleichgewicht von Ozean und Atmosphäre könnten 80 bis 95 Prozent aller anthropogenen CO₂-Emissionen vom Meer geschluckt werden. Die größten Kohlenstoffspeicher befinden sich im Sediment am Meeresboden. Wie aber kann das überschüssige Kohlendioxid schneller am Meeresboden eingelagert werden? Mit den gravierenden Auswirkungen des Klimawandels auf marine Organismen und Ökosysteme werden wir uns noch beschäftigen müssen. Stand 03.03.2015 © Manfred Quaas 25