Programmheft Zum Konzert Gardiner dirigiert Werke - BR

Werbung

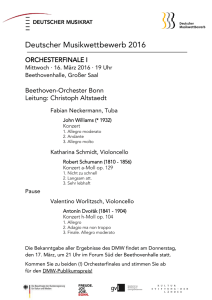

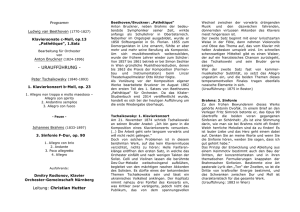

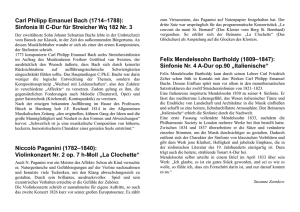

Donnerstag 29.5.2014 Freitag 30.5.2014 8. Abo A Philharmonie 20.00 – ca. 22.00 Uhr 13 / 14 SIR JOHN ELIOT GARDINER Leitung LUCY CROWE Sopran JENNIFER JOHNSTON Mezzosopran TOBY SPENCE Tenor GÜNTHER GROISSBÖCK Bass CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS Einstudierung: Peter Dijkstra SYMPHONIEORCHESTER DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS KONZERTEINFÜHRUNG 18.45 Uhr Moderation: Uta Sailer LIVE-ÜBERTRAGUNG IN SURROUND Freitag, 30.5.2014, auf BR-KLASSIK PAUSENZEICHEN Julia Schölzel im Gespräch mit Sir John Eliot Gardiner Joseph Haydn »Insanae et vanae curae« Motette für Chor und Orchester, Hob. XXI:1/13c • Allegro moderato Felix Mendelssohn Bartholdy Symphonie Nr. 5 D-Dur, op. 107 »Reformations-Symphonie« • Andante – Allegro con fuoco • Allegro vivace • Andante • Choral: »Ein’ veste Burg ist unser Gott«. Andante con moto – Allegro vivace – Allegro maestoso Pause Anton Bruckner Messe Nr. 1 d-Moll für Soli, Chor und Orchester • Kyrie. Alla breve (mehr langsam) • Gloria. Allegro – Meno mosso – Tempo I – Etwas langsamer • Credo. Moderato – Langsam (Adagio) – Allegro – Tempo des 1. Satzes • Sanctus. Maestoso – Allegro moderato • Benedictus. Moderato – Allegro moderato • Agnus Dei. Andante quasi Allegretto – Allegro moderato »Ebenmaas der Theile« Wiederverwertung auf höchstem Niveau: Haydns Motette Insanae et vanae curae Alexander Heinzel Entstehungszeit 1784 als Chor Svanisce in un momento für das Oratorium Il ritorno di Tobia; vor 1798 zu Insanae et vanae curae umgearbeitet Uraufführung Vermutlich 10. September 1797 zum Namenstag der Fürstin Maria Josepha Hermenegild, der Gattin von Fürst Niklaus II. von Esterházy, in Eisenstadt Lebensdaten des Komponisten 31. März (Taufdatum 1. April) 1732 in Rohrau (Niederösterreich) – 31. Mai 1809 in Wien Nicht viele Schritte und Stufen waren zu bewältigen, um von der Dienstwohnung über knarzende Dielen und blankpolierte Steinböden hinüberzuschleichen zu jenem Raum auf Schloss Esterháza, in dem ein kleiner Schatz aus Papier und Tinte aufbewahrt wurde. Ein wenig stickig mag es dort gewesen sein, und nachdem Joseph Haydn die Klinke vorsichtig gedrückt hatte und in die Kammer voller Truhen und Regale eingetreten war, erblickte er all die Notenmappen und Bände, die dort im dämmrigen Licht lagen, mehr oder weniger mit Staub bedeckt, je nachdem, wann sie letztmals zum Einsatz gekommen waren. Hier all die Symphonien und Barytontrios, die er für den Fürsten geschrieben hatte, dort die dicken Stapel mit Opern und Musiken für das Marionettentheater. Wie viele Arien, Ouvertüren und Chöre – ja die großartigen Chöre! – hier wohl schlummerten?! Musik, die an zahllosen Opernabenden, bei Festbanketten und Gartenvergnügungen von Fürsten und Comtessen bejubelt worden war. Aber was geschah dann mit den Werken? Dieser Gedanke musste Joseph Haydn, Esterházy’scher Kapellmeister und weit über die Grenzen der fürstlichen Einflusssphäre hinaus bekannt, wehmütig stimmen. Diese Symphonie dort mit dem entzückend hintersinnigen Menuett? Kaum dreimal aufgeführt … Jener stürmische Chor, dramatisch, packend, schnell hingeworfen im Furor überbordender Kreativität? Einmal aufgeführt und wohlwollend goutiert, dann gleich zur Archivalie geworden. Eigentlich schade … Konnte man als gottesfürchtiger Christenmensch angesichts verstaubter Notenbündel nicht in Versuchung geraten, eitlen Gedanken über Ruhm und Vergänglichkeit ein wenig nachzuhängen? Aber wie heißt es in jenen Versen: »Des Staubes eitle Sorgen betören unsere Seele […] O Sohn des flüchtgen Lebens, vergiss das irre Streben, ein Traum ist Erdenglück. Drum trockne deine Zähren [Tränen], blick auf zu bessern Sphären, wo ewger Friede wohnt.« Neben der Schöpfung oder den Jahreszeiten, den sechs Pariser oder zwölf Londoner Symphonien, den sechs späten Messen oder den Streichquartetten und Klaviersonaten komponierte Joseph Haydn auch eine beträchtliche Zahl an Werken, die zweckgebunden geschrieben, aufgeführt und dann alsbald beiseitegelegt wurden, selbst wenn sie dauerhaftere Beachtung verdient hätten. Ein Produkt solcher Überlegungen dürfte jener Chorsatz Insanae et vanae curae (Des Staubes eitle Sorgen) gewesen sein, dessen Entstehungsgeschichte mit Haydns heute wenig bekanntem Oratorium Il ritorno di Tobia von 1775 verknüpft ist. Bei diesem Auftragswerk für die Wiener Tonkünstler-Societät griff Haydn einen Stoff auf, der dem kulturbeflissenen Wiener zur damaligen Zeit in Musik, bildender Kunst und Literatur häufiger begegnete. Haydns einziges Oratorium in italienischer Tradition wurde am 2. April 1775 im Kärntnertortheater uraufgeführt, fand begeisterten Zuspruch und brachte der Tonkünstler-Societät, die Musikerwitwen und waisen unterstützte, über 1700 Gulden ein. Haydns eigene Aufnahme in den Verein scheiterte 1778, weil er sich außerstande sah, neben seiner alle Kräfte beanspruchenden Arbeit auf Schloss Esterháza regelmäßig und unentgeltlich Kompositionen abzuliefern. Der Tobia ließ Haydn aber nicht los, die Wiederaufführung 1781 scheiterte, erst drei Jahre später konnte das Oratorium im Wiener Hoftheater erneut gehört werden – in einer Fassung, die kürzer war, weit weniger Ansprüche an die Gesangssolisten stellte und die er um zwei Chöre erweitert hatte. Sie sollten die Abfolge der zahlreichen Rezitative und Arien etwas auflockern. Dennoch sah sich Haydn mit seinem Tobia schwindender Gunst des Publikums gegenüber, das sich vom bisweilen langatmigen italienischen Oratorium abgewandt zu haben schien. Dass aber einzelne Nummern daraus, zumal einer der beiden neuen Chöre, vor dem Vergessen gerettet werden sollten, war für den stolzen Tonsetzer aus Esterháza Ansporn, eine neue Verwendung zu finden. So bildete der Chor Svanisce in un momento die musikalische Grundlage der späteren Motette Insanae et vanae curae. Was Haydn zur Umtextierung und Umarbeitung bewogen hat, ist abgesehen davon nicht zweifelsfrei zu rekonstruieren, jedenfalls bot der neue, geistliche, aber nicht liturgische Text die Chance, einem prachtvollen, hochinspirierten Chorsatz jenseits des Oratoriums ein Eigenleben zu verschaffen. Ab 1797 verdichten sich die Anzeichen der Existenz dieses neutextierten Chores, so geht aus Tagebuchaufzeichnungen eines Zeitgenossen hervor, dass Insanae et vanae curae bei einer der Namenstags-Gottesdienste der Fürstengattin Maria Josepha Hermenegild im September 1797 in Eisenstadt erklungen sein könnte. Für diese Hochämter schuf Haydn auch seine sechs großen, späten Messen. Zwei Jahre danach bietet der Wiener Musikalienhändler Traeg die Motette als handschriftliches Notenmaterial an. Gedruckt wurde Insanae et vanae curae 1809, im letzten Lebensjahr Haydns, bei Breitkopf & Härtel in Leipzig. Dass das Werk danach bei vielen weiteren Verlagen in die Kataloge aufgenommen wurde, spricht für seine Beliebtheit und Verbreitung. Gründe dafür gab es viele: Zunächst eignete sich der nicht-liturgiegebundene Text in seiner deutschen Übersetzung auch für protestantische Gottesdienste. Außerdem fand Haydn hier zu einer sehr fasslichen Form: Der Chorsatz verzichtet weitgehend auf Polyphonie, es müssen keine Solisten besetzt werden, und Aufbau und musikalische Textausdeutung des Werks sind übersichtlich. Der ehemalige »Sturm-Chor« aus dem Oratorium setzt mit aufpeitschenden Sechzehntelläufen ein und illustriert auch den neuen Text anschaulich, der von der »Raserei« erzählt, die den Menschen in seiner Eitelkeit (»Des Staubes eitle Sorgen«) antreibt. Ein zweiter Teil untermalt bei gleichem Tempo, aber in deutlich beruhigtem, liedhaftem Charakter die Hoffnung verheißende Wendung des Textes: »Drum trockne deine Zähren, blick auf zu bessern Sphären, wo ewger Friede wohnt.« Seine weltliche Herkunft verrät der Chor auch durch die formale Anlage, bei der die beiden Teile fast wörtlich wiederholt werden (A B A’ B’). Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal: Die Wendung vom emotionalen d-Moll des Beginns vollzieht sich im versöhnlichen Schlussteil statt ins parallele F-Dur in lichtes D-Dur; eine wiederholende Reihung der Teile, die – gleichwohl äußerst wirkungsvoll – bei einer Neukomposition von Haydn wohl so nicht favorisiert worden wäre. »Ueberall herrschen Ordnung, richtiges Ebenmaas der Theile, und ein so schönes Verhältniss derselben unter einander, wie dies nur ein wahrhaft grosser Meister treffen und festhalten kann«, war denn 1810 in einer Rezension zum neu erschienenen Druck von Insanae et vanae curae zu lesen. Aber es ist vor allem der Text unbekannter Herkunft, der mehr bietet als einen Aufruf zur Absage an eitles Streben auf Erden. Er dürfte Haydn auch deswegen inspiriert haben, weil er eine zutiefst aufklärerische Weltsicht vermittelt, dennoch im traditionellen Glauben verwurzelt ist und überdies in eine ähnliche Richtung weist wie seine großen Meisterwerke der Schöpfung und der Jahreszeiten: Die musikalische Auseinandersetzung mit höheren und letzten Dingen fand nicht mehr nur in der Kirche statt. Dies bemerkten übrigens schon Haydns jüngere Zeitgenossen, wie aus jener Rezension zu entnehmen ist: »Aus der Aufschrift: Motette, und auch aus der bezifferten Orgelstimme, sollte man denken, dass dieser Chor für die Kirche, oder eine andere religiöse Gelegenheit bestimmt gewesen sey. Wir können uns davon nicht ganz überzeugen, und glauben, dass er, seines Styles und seiner innern Behandlung wegen, noch mehr für den Concertsaal geeignet sey, wo er gewiss seine Wirkung nicht verfehlen wird.« Glühendes Bekenntnis zum lutherischen Glauben Zu Felix Mendelssohn Bartholdys Reformations-Symphonie Vera Baur Entstehungszeit 1829 – 12. Mai 1830; für die Uraufführung nahm Mendelssohn eine tiefgreifende Revision vor, die am 11. November 1832 abgeschlossen war Uraufführung 15. November 1832 in Berlin unter der Leitung des Komponisten Lebensdaten des Komponisten 3. Februar 1809 in Hamburg – 4. November 1847 in Leipzig Die Reformations-Symphonie war für Mendelssohn ein Schmerzenskind, und die Chronik der Ereignisse um Entstehung und Aufführung dieses Werkes offenbart eine Facette in der Persönlichkeit des Komponisten, die sich wenig mit dem Bild des stets ausgeglichenen, erfolgsverwöhnten oder gar etwas »glatten« Liebling der musikbegeisterten Gesellschaft seiner Zeit in Einklang bringen lässt. Sie zeigt Spuren einer tiefen, nie überwundenen Verletzung und sollte all diejenigen nachdenklich stimmen, die Mendelssohn aufgrund seiner »heiteren Außenhaut« (Ulrich Wüster) ein kompliziertes und verwundbares Inneres allzu schnell absprechen. Und weit mehr als musikimmanente Gründe hat wohl diese Kränkung dazu geführt, dass Mendelssohn sein eigenes Werk später so unnachgiebig ablehnte. Mendelssohns Reformations-Symphonie findet erstmals in seiner Korrespondenz vom September 1829 Erwähnung. Ohne einen konkret vorliegenden Auftrag begann der Komponist mit der Arbeit an dem Werk, das er 1830 anlässlich der Berliner Feierlichkeiten zum 300. Jubiläum der »Confessio Augustana« aufzuführen hoffte, jener grundlegenden Bekenntnisschrift, die die lutherischen Reichsstände auf dem Augsburger Reichstag von 1530 Kaiser Karl V. vortrugen. Für Mendelssohn, der im Alter von sieben Jahren lutherisch getauft worden war und damit den zweiten Namen Bartholdy angenommen hatte, war dies sicher ein dankbarer Anlass, seiner persönlichen Verbundenheit und Identifikation mit dem neuen Glauben Ausdruck zu verleihen. Schließlich verband der Spross einer höchst angesehenen jüdischen Familie mit diesem Akt zeitlebens mehr als einen von gesellschaftlichen Zwängen diktierten Religionswechsel. So dürfte die inhaltliche Ausrichtung des Werkes für Mendelssohn mit ausschließlich positiven Gefühlen verbunden gewesen sein. Seine brieflichen Äußerungen lassen auch nicht erkennen, dass er von musikalischen Zweifeln geplagt gewesen wäre. Freudig berichtet er über den Fortgang der Komposition. Erst eine unglückliche Folge enttäuschender Ereignisse scheinen Mendelssohn das Werk vergällt zu haben. Schon die Berliner Reformationsfeierlichkeiten am 25. Juni 1830 fanden ohne seine Symphonie statt – das Organisationskomitee hatte sich dafür entschieden, nur Chormusik aufzuführen. Also dachte Mendelssohn bereits im Mai darüber nach, Stimmmaterial des Werkes nach Leipzig zu schicken. Eine dortige Aufführung kam aber ebenso wenig zustande wie die gewünschte Edition bei Breitkopf & Härtel. In München scheiterte ein weiterer Anlauf, und auch am Pariser Conservatoire nahm man nach Durchsicht der Partitur Abstand von einer Aufführung – für Mendelssohn eine besonders bittere Niederlage, hatte er gerade damit so viele Hoffnungen verbunden: »im dritten [Konzert] soll dann die D-Moll-Symphonie folgen. Habeneck spricht von sieben bis acht Proben, sie sollen mir willkommen sein«, meldete er im Januar 1832 nach Hause, und wenig später: »Am meisten freue ich mich aber auf die D-Moll-Symphonie, die sie nächste Woche vornehmen; das hätte ich mir nicht träumen lassen, daß ich die in Paris zuerst hören sollte.« Aus einem Bericht von Ferdinand Hiller erfährt die Nachwelt, was dann geschah: »Das Ende von Mendelssohn’s Verhältniß zu jenem herrlichen Orchester war aber unerfreulich, ja verletzend für ihn. Seine Reformations-Symphonie sollte gegeben werden. Man spielte sie in einer Probe […] nach der Aussage unserer jungen Freunde sprach das Werk die Musiker nicht an und man führte es nicht auf. ›Es sei gar zu scholastisch‹, sagte mir Cuvillon, ›zu viele Fugatos, zu wenig Melodie‹ u. dergl. mehr.« Den letzten Schlag im Zusammenhang mit seiner Reformations-Symphonie musste der Komponist nach der Uraufführung am 15. November 1832 hinnehmen. Mendelssohn dirigierte die Symphonie im Rahmen von drei Benefizkonzerten, mit denen er sich in der Frage um die Nachfolge seines Lehrers Carl Friedrich Zelter als Direktor der Berliner Singakademie prominent in Stellung bringen wollte. Doch den begehrten Posten bekam ein anderer, was die »Idiosynkrasie [Überempfindlichkeit] des Komponisten gegen sein Werk« (Wulf Konold) endgültig besiegelt haben dürfte. Mangelnde Gewissheit hinsichtlich der Qualität der Symphonie lässt sich aber aus diesem Ereignis nicht ablesen, sonst hätte er sie kaum auf das Programm eines für ihn so wichtigen Konzertes gesetzt. So datieren die Selbstbezichtigungen erst aus späterer Zeit. 1838 schrieb Mendelssohn an Julius Rietz: »Die Reformations-Symphonie kann ich gar nicht mehr ausstehen, möchte sie lieber verbrennen, als irgend eines meiner Stücke, [sie] soll niemals herauskommen.« Wenig später beantwortete er eine Anfrage bezüglich der Symphonie mit folgenden Worten: »Die Symphonie zur Feier des Reformationsfestes bedauere ich Ihnen nicht schicken zu können, da es eine so jugendliche Jugendarbeit ist, daß ich mich jetzt zuweilen wundere, daß ich sie nicht besser gemacht habe.« Erst das Trauma der Misserfolge scheint den Glauben an sein Werk erschüttert zu haben. Jedenfalls hat Mendelssohn nach 1832 jegliche Bemühung um eine Edition oder weitere Aufführung aufgegeben. Die Veröffentlichung erfolgte posthum, 1868 durch Julius Rietz, die Zählung der entstehungsgeschichtlich zweiten Symphonie Mendelssohns als Nr. 5 sowie die hohe Opus-Zahl 107 erklären sich aus dieser späten Publikation. Richtet man den Blick zurück auf das Jahr 1829, als der junge Mendelssohn die Reformations-Symphonie in Angriff nahm, zeigt sich eine andere, eine verheißungsvollere Situation. Nach seiner Symphonie in c-Moll von 1824, die er (nach den zwölf Streicher-Symphonien) später als erste zählte und die nur im privaten Kreis der Mendelssohn’schen Hausmusiken uraufgeführt worden war, plante der Komponist nun ein Werk, mit dem er sich in einem großen öffentlichen Rahmen präsentieren wollte. Und er unternahm damit das höchst interessante und engagierte Experiment, die Sphären der Sakralmusik und der absoluten Instrumentalmusik miteinander zu verschmelzen. Da dies kein ganz gewöhnliches Unterfangen war, spielten die Fragen, wie überzeugend dieses Experiment gelungen ist, wie stringent das religiöse »Programm« in die Form der Symphonie eingeflochten wurde bei der Beurteilung und Rezeption eine entscheidende Rolle. Immer wieder wurde der Einwand laut, dass nur die Rahmensätze, nicht aber die Binnensätze den Bezug zum Sujet herstellen. Kann man den zarten, warm timbrierten und durch und durch vokal empfundenen dritten Satz (Andante) durchaus noch als inniges Gebet des Gläubigen hören, so ist der unbeschwerte, heitersprudelnde, dezidiert weltliche Ton des zweiten Satzes (Allegro vivace) am schwierigsten zuzuordnen. Dieses (nicht als solches bezeichnete) Scherzo von typisch Mendelssohn’scher Leichtigkeit und Luftigkeit ließe sich auch in einem »anderen, vollständig unprogrammatischen, semantisch ›freien‹ Werk vorstellen« (Wulf Konold). Gerade der Charakter und die auffällige Kürze dieser beiden Innensätze offenbaren aber eine sehr wohl durchdachte Gesamtdisposition. Während die Ecksätze mit kirchenmusikalischen Zitaten und Allusionen und speziell das Finale mit kontrapunktischer Satzweise (den genannten »zu vielen Fugatos«) das Programm darstellen, bedurfte es dazwischen einiger Kontrastelemente – schließlich besaß die viersätzige Gattungsnorm für Mendelssohn auch in diesem Werk ihre unumstößliche Gültigkeit. Nach dem d-MollKopfsatz, der im ungestümen, hitzigen Allegro con fuoco mit martialischen Signalen den Kampf der Konfessionen abbildet, erlaubt das Scherzo Entspannung in einer freundlicheren Sphäre. Mit dem Andante folgt dann ein kurzes lyrisches Innehalten vor dem befreienden Finale über den Luther-Choral Ein’ veste Burg ist unser Gott, dem Ziel- und Höhepunkt des Werkes. Auch die harmonische Öffnung des g-Moll-Satzes nach G-Dur am Ende, der Tonart des ersten Choralzitats im Finale, wirkt wie ein Doppelpunkt für dieses zentrale Ereignis. Ansonsten sollte wohl die Bedeutungsschwere des Schlusssatzes nicht durch breit angelegte Zwischensätze geschmälert werden. Das Fundament für den programmatischen Inhalt der Symphonie legt bereits die langsame Einleitung (Andante, D-Dur) zum ersten Satz, die gleich mit den ersten Takten religiöse Feierlichkeit evoziert. Mendelssohn zitiert den Anfang des gregorianischen Magnificat tertii toni und bekräftigt die kirchenmusikalische Aura durch kanonische Stimmführung dieses Motivs. Es folgen markante Fanfaren, die zum Aufbruch in das neue religiöse Zeitalter mahnen und einen Moment von magischer Kraft vorbereiten: Wie ein Lichtstrahl aus höherer Sphäre erklingt das Dresdner Amen in den Violinen, deren Einsatz kunstvoll für diesen Augenblick aufgespart wurde. Dem Zauber dieses Motivs, einer den Raum einer Quinte ausmessenden aufsteigenden Linie, die in der Dresdner Liturgie (wohl beider Konfessionen) als Gebetsformel diente, konnte sich bekanntlich auch Wagner nicht entziehen, der das Dresdner Amen als Gralsmotiv in seinem Parsifal verwendete. Mendelssohn blendet dieses Dresdner Amen nach den Stürmen der Durchführung nochmals ein – erneut ein so berührender Moment, dass der Beginn der Reprise darauf nur mit Rücknahme von Dynamik und Tempo reagieren und denselben Erregungszustand wie zuvor nur zögernd wiederherstellen kann. Ihre Erfüllung findet die Reformations-Symphonie im Finale, dessen affirmative Jubelstimmung nicht immer goutiert wurde. Doch weit mehr als reine Glaubenszuversicht und mitreißenden Schwung offenbart der Satz in seiner Verschränkung von Choral-Elementen, Sonatensatz und ausgedehnten fugierten Abschnitten eine ganz eigene und beeindruckende formale Lösung. Wie der in Stein gemeißelte Glaube steht am Beginn der vollständige Choral Ein’ veste Burg ist unser Gott in feierlichem Bläsergewand (Andante con moto). Dieses statische Ereignis wird von einem Übergangsabschnitt (Allegro vivace) dynamisiert, bis das emphatische, über mehr als zwei Oktaven nach oben schnellende Hauptthema den Sonatensatz (Allegro maestoso) raketenartig zündet. Zielpunkt ist die durch Steigerungsdramaturgie vorbereitete, homorhythmische und augmentierte Wiederholung der ersten beiden Choralzeilen im vollen Orchester – wie hätte die Sinfonie zur Feyer der Kirchenreformation, wie der Titel bei der Uraufführung noch lautete, den Geist der Reformation einfacher, sinnfälliger und freudiger zum Ausdruck bringen können als mit einer solchen Apotheose? Sie lässt keinen Zweifel daran, was das Werk dem Komponisten bedeutet haben musste, als er es niederschrieb: ein glühendes Bekenntnis zu seinem lutherischen Glauben. »Am meisten würden mir vielleicht Messen helfen …« Zu Anton Bruckners Messe Nr. 1 d-Moll Harald Hodeige Entstehungszeit 1864; rev. 1876 und 1881/1882 Uraufführung 20. November 1864 im Rahmen des Cäcilienfestes im Linzer Dom Lebensdaten des Komponisten 4. September 1824 in Ansfelden (Oberösterreich) – 11. Oktober 1896 in Wien Zehn Jahre lang hatte Anton Bruckner als Hilfslehrer und Stiftsorganist in St. Florian gearbeitet, bis er nach erfolgreichen Probespielen am 13. November 1855 und am 25. Januar 1856 zum Linzer Domorganisten ernannt wurde. Das prestigeträchtigere Amt in der oberösterreichischen Landeshauptstadt bedeutete mit seiner primär musikalischen Ausrichtung Neuorientierung und Wagnis, wenngleich Bruckner sich auch nach Aufgabe seines Lehrerberufs in erster Linie dem Orgelspiel widmete und zunächst »nur« als Gelegenheitskomponist in Erscheinung trat. Als Leiter der Liedertafel »Frohsinn« setzte er sich allerdings auch mit den damals üblichen Formen der städtischen Musizierpraxis auseinander, indem er öffentliche Konzerte einstudierte und dirigierte – schließlich wollte Bruckner nicht sein Leben lang Organist im Kirchendienst bleiben; auch sein Musiktheorie-Unterricht bei Simon Sechter ab 1855 diente vornehmlich dem Zweck, das Organistendasein möglichst bald gegen eine Anstellung als Tonsatz-Professor in Wien einzutauschen. In Linz war Bruckners Dienstherr Bischof Franz Josef Rudigier, der 1855 den Bau des Neuen Doms initiierte – ein Vorhaben, das sich zum größten Dombau-Projekt in Europa ausweitete und erst 1924 abgeschlossen werden konnte. Bruckner erlebte lediglich die Grundsteinlegung 1862 und, kurz nach seiner Übersiedlung nach Wien, die Fertigstellung der Votivkapelle 1869. Neben dem Bischof, der den von ihm hochgeschätzten Organisten zwecks eigener Erbauung wiederholt zu einer »klingenden Andachtsübung« in die Kirche bestellte, gehörte der Wagner-begeisterte Linzer Beamte Moritz von Mayfeld zu den wichtigsten Förderern des Komponisten Bruckner. Dabei hatte dieser auch nach Abschluss seiner Studien bei Sechter nur kleinere liturgische Werke geschrieben, die zu den üblichen zweckgebundenen Beiträgen eines Organisten und dilettierenden Tonsetzers zählten: zwei Marien-Offertorien (Ave Maria, Afferentur regi), eine Psalmvertonung (Alleluja! Lobet den Herrn, ihr Diener) sowie die Festkantate Preiset den Herrn, die anlässlich der Grundsteinlegung des neuen Doms am 30. April 1862 als Freiluftmusik erklang. Erst mit der Komposition seiner d-Moll-Messe, deren Instrumentierung einer vollen symphonischen Orchesterbesetzung der späten Wiener Klassik entsprach, ließ Bruckner den gängigen Bereich des orts- und funktionsbezogenen Komponierens hinter sich. Denn obgleich das Schreiben einer Messe für einen Musiker in seiner Position an sich nichts Ungewöhnliches war, übertraf das ohne Auftrag aus eigenem Impuls entstandene Werk in Dimension und Formgestaltung alles, was man bis dahin im Linzer Musikleben gehört hatte. Nach der Uraufführung, die am 20. November 1864 im alten Dom unter Bruckners Leitung stattfand, wurde in der Linzer Zeitung eine geradezu euphorische Kritik veröffentlicht: »Im Anschlusse an Liszt«, heißt es dort, »können wir Herrn Bruckners D-Messe als das hervorragendste Werk der jüngeren Zeit auf kirchlichem Gebiete bezeichnen. […] Herr Bruckner hat nicht nur mit großer Meisterschaft die höchste Aufgabe der Tonkunst gelöst, sondern auch, und zwar namentlich, seine Begabung für den höheren Stil: die Symphonie, bewiesen.« Dass Bruckner mit seiner d-Moll-Messe tatsächlich einen »höheren« Anspruch verfolgte, belegt nicht zuletzt die für Linzer Verhältnisse völlig unübliche Folgeaufführung, die am 18. Dezember im Rahmen eines »Concert spirituel« (Bruckner) im Linzer Redoutensaal über die Bühne ging. Auch diese Veranstaltung, die dank der Organisation Moritz von Mayfelds zustande gekommen war, brachte dem Komponisten »den Beifall eines vollen Saals ein« (Linzer Zeitung). Dass Bruckner seine auch technisch überaus anspruchsvolle d-Moll-Messe im Hinblick auf das Vorantreiben seiner Komponistenkarriere geschrieben hat, belegt ein Brief von 1862 an den Leiter des Linzer Männergesangsvereins »Sängerbund«, Alois Weinwurm. In ihm spielt der Komponist verschiedene strategische Möglichkeiten durch, wie er am Wiener Konservatorium eine Stelle erhalten könnte. Die Präsentation eines eigenen Werkes spielt hierbei eine zentrale Rolle: »Am meisten«, so Bruckner, »würden mir vielleicht Messen helfen. Später, künftiges Jahr werde ich wohl fleißig componieren.« Nach der erfolgreichen Premiere der d-Moll-Messe schrieb Bruckner dann an Weinwurm, dass er Abschriften der Partitur an den Kritiker Eduard Hanslick und den Dirigenten Johann Herbeck nach Wien schicken wolle, um eine Aufführung der Komposition in einem der dortigen »Musikvereins-Concerte« zu erreichen: »Denn in der Kirche […] fordert sie zu viel Proben.« Bis es hierzu kam, sollte es zwar noch bis zum Februar 1867 dauern. Doch die Besprechung des von Herbeck dirigierten Konzerts im Wiener Fremdenblatt durch Ludwig Speidel fiel nicht nur positiv aus, sondern endete auch mit einem emphatischen Aufruf, Bruckner nach Wien zu holen. Zudem avancierte die Messe bald (neben dem Te Deum) zur bislang erfolgreichsten Komposition Bruckners, wobei das Stück ab den 1880er Jahren – vornehmlich in protestantisch geprägten Städten wie Berlin oder Hamburg (dort durch Gustav Mahler im März 1893) – immer häufiger auch im Konzertsaal aufgeführt wurde. Bruckners d-Moll-Messe beginnt mit einem motivisch dicht gearbeiteten Kyrie, das in A-B-A’-Form angelegt ist: Nach dem düsteren »Kyrie eleison« nimmt der zentrale Mittelabschnitt (»Christe«) einen aufgehellten Charakter an, während die Wiederkehr des A-Teils mit einer deutlichen Steigerung des musikalischen Ausdrucks einhergeht. Wahrscheinlich wollte der Komponist mit dieser Anlage auf die theologische Bedeutung der drei Textteile anspielen – wird das erste »Kyrie« doch im allgemeinen als demütige Anrufung des Gottvaters gedeutet, während der zweite Abschnitt an Jesus Christus und der dritte an den Heiligen Geist gerichtet ist. Dabei ist die symphonische Durchgestaltung der Musik, deren bisweilen archaisch anmutende Motivik die einzelnen Sätze zyklisch aneinander bindet, bemerkenswert: Im Vorspiel wird imitatorisch das aus aufwärts gerichtetem Tritonussprung und verzögerter Auflösung durch einen kleinen (Seufzer-)Sekundschritt abwärts bestehende »Kyrie«-Motiv vorgestellt, das sich in beiden Bestandteilen des klassischen Fundus’ musikalischer Klagefiguren bedient und anschließend in einen Septimaufstieg mündet. Das »Christe«, das mit einer Umkehrung des Tritonus-Motivs einsetzt, klingt dann wie aus einer anderen Welt: Anstelle des weitgehend unisono geführten Chores breiten die Solisten ihren von Holzbläser-Akkorden gestützten, lyrischen Gesang aus, während die Streicher zunächst pausieren. Eine instrumentale Überleitung führt zur »Kyrie«Reprise, in der die musikalischen Evokationen in intensiverer Form erfolgen, bis der Satz nach einem verhalten verklingenden »eleison« mit einer Folge von »Kyrie«-Rufen im Fortissimo seinen Höhepunkt erreicht. Herrscherakklamation und Verherrlichung ist der Tonfall des sich anschließenden Gloria, das von abrupten Kontrasten zwischen Fortissimo-Deklamation in hoher Lage und inbrünstiger Anbetung in verhaltener Dynamik geprägt ist. Indem Bruckner die Passage ab »Agnus Dei« als langsamen Mittelteil anlegt, bevor sich mit dem »Quoniam« eine variierte Reprise des ersten Abschnitts anschließt, ist auch dieser Satz in einer dreiteiligen Bogenform angelegt, in deren Zentrum die Bitte an Christus um Erlösung steht; vor allem in den »Miserere«-Rufen werden Anklänge an die Thematik von »Kyrie« und »Christe« hörbar; am Ende erklingt eine »Amen«-Fuge, die von einem selbständigen polyphonen Satz der Streicher ergänzt wird. Ähnlich wie das Gloria legte Bruckner auch das von Trompetenfanfaren durchzogene Credo an, indem er das »Et incarnatus est« als langsamen Mittelteil vertonte, dem sich als musikalischer Höhepunkt ein dramatisches »Resurrexit« anschließt, bevor das Bekenntnis des Heiligen Geistes in eine freie Reprise führt. In ihr wird im »qui cum patre« die fallende Quinte aus dem »Christe«-Motiv des Kyrie wiederaufgegriffen, aus dem auch das Nachspiel der Streicher abgeleitet ist. Nach den weiteren, im strahlenden Forte deklamierten Glaubenssätzen folgt eine von flirrenden Streichern grundierte Coda, in der die »Amen«-Rufe das Sekundmotiv der »Amen«-Fuge aus dem Gloria übernehmen. Das kurze Sanctus wird von einem dynamisch zurückgenommenen Maestoso-Abschnitt eingeleitet. Es folgt ein bewegtes Allegro moderato (»Pleni sunt coeli«), das den Forte-Bereich kaum verlässt. Das klanglich aufgehellte und zunächst von den Solisten vorgetragene Benedictus beginnt dann mit einer instrumentalen Einleitung, bevor die aus dem Kyrie abgeleiteten Schmerz- und Sehnsuchtsmotive aufgegriffen und umgedeutet werden, um das Kommen Christi im Namen Gottes offenbar werden zu lassen. Nach einem homophon deklamierten Fortissimo-Höhepunkt folgt eine Art von Reprise, die mit ihrem motivisch dicht gearbeiteten Streicher- und Holzbläserchor mit Hörnern einen emotional bewegenden Charakter annimmt; nach einer von Hörnern und Streichern ausgebreiteten kontemplativen Passage schließt sich dann die identische Wiederholung des »Hosanna« an. Dessen hoher Schlussklang wird im anschließenden Agnus Dei mit einem Unisono-Abwärtsgang der Streicher durch mehr als zwei Oktaven aufgegriffen – als Ausdruck des übergroßen Abstands zwischen der himmlischen Herrlichkeit Gottes und dem Leiden Jesu. Nachdem die ersten beiden »Agnus Dei«-Anrufungen verklungen sind (die auf der Dominante einsetzende zweite ist eine Fortspinnung der ersten), setzt dynamisch gesteigert und mit dem vollen Orchester der dritte Ruf in verzweifeltem Tonfall ein, bevor ein Paukenwirbel zum »dona nobis pacem« überleitet. In jenem Abschnitt werden die im Kyrie eingeführten Motive menschlicher Angst und Verzweiflung buchstäblich aufgelöst, indem die vermiderten Intervalle des Beginns (Tritonus und Septime) ihre Spannung durch die Umwandlung in Quinte und Oktave verlieren; zudem werden Dissonanzen durch Konsonanzen ersetzt und Mollklänge nach Dur gewendet. Den Abschluss bildet ein besinnliches Nachspiel, das für einen ruhevoll-versöhnlichen Ausklang sorgt. Lucy Crowe Am 9. April dieses Jahres gab die aufstrebende Sopranistin Lucy Crowe mit einem Liederabend ihr Solodebüt im Kammermusiksaal der New Yorker Carnegie Hall. Die Engländerin studierte an der Royal Academy of Music in London und ist mittlerweile fest etabliert im lyrischen Fach – nicht nur im Lied, sondern auch auf Opernbühnen wie dem Royal Opera House Covent Garden, wo sie die Susanna in Le nozze di Figaro und die Gilda in Rigoletto sang, an der Metropolitan Opera, der Deutschen Oper Berlin (hier als Sophie im Rosenkavalier) oder der Bayerischen Staatsoper. Sie arbeitete mit Dirigenten wie Yannick Nézet-Séguin, Andris Nelsons und Antonio Pappano und renommierten Orchestern, so dem Philharmonia Orchestra und dem Boston Symphony Orchestra, zusammen und ist außerdem gefragt bei Spezialisten für historisch informierte Aufführungspraxis wie Trevor Pinnock, Marc Minkowski und Paul McCreesh. Sie trat beim Edinburgh International Festival genauso auf wie bei den Salzburger Festspielen (hier unter Sir John Eliot Gardiner in Haydns Schöpfung) und gab Liederabende in St Martin-in-the-Fields und der Wigmore Hall. Die Diskographie der Sopranistin zeigt ihre enorme Vielseitigkeit und enthält neben einem Schwerpunkt auf dem Barockrepertoire auch eine Aufnahme von Vokalwerken Lutosławskis mit dem BBC Symphony Orchestra, außerdem eine Solo-CD mit Arien und Kantaten aus der Zeit Händels in Italien. In dieser Saison sang Lucy Crowe bereits beim London Symphony Orchestra unter Sir Mark Elder und wird noch beim Philharmonia Orchestra unter Esa-Pekka Salonen zu Gast sein. Opernengagements führen sie auf die Bühnen des Royal Opera House Covent Garden (als Adina in L’elisir d’amore), der English National Opera (als Pamina in der Zauberflöte), des Glyndebourne Festivals und wieder an die »Met«. Jennifer Johnston Ein »aufgehender Stern« und »ein Operngesicht, das man sich merken sollte«: Jennifer Johnston steht am Anfang einer vielversprechenden Karriere. Die dramatische Mezzosopranistin war »BBC New Generation Artist«, studierte in Cambridge und am Royal College of Music und wurde durch verschiedene Stipendien gefördert. Sie trat bei den Salzburger Festspielen, dem Festival d’Aix en Provence und an der Bayerischen Staatsoper auf und sang Rollen von Dido, Lucrezia und Agrippina bis Fricka und Waltraute. Jedoch ist sie auch im Konzertfach erfolgreich, so debütierte sie 2012 mit Beethovens Missa solemnis in der Carnegie Hall unter Sir John Eliot Gardiner sowie 2013 bei den BBC Proms unter Vasily Petrenko mit Beethovens Neunter Symphonie. Auch andere namhafte Dirigenten wie Kent Nagano, Bernard Haitink, Ingo Metzmacher, Daniel Harding, Bernard Labadie und Leonard Slatkin schätzen die stimmlichen Qualitäten der Britin. Mittlerweile ist sie regelmäßig im englischen Rundfunk zu hören – auch im Rahmen wiederkehrender Engagements bei Festivals wie den BBC Proms, dem Edinburgh International Festival oder dem Aldeburgh Festival, und auch ihr vielbeachtetes Solodebüt in der Wigmore Hall mit Liedern von Wolf, Britten und Mahler und Klavierbegleiter Joseph Middleton wurde live im Radio übertragen. Mit ihm nahm sie auch Lieder von Ludwig Thuille für den Tonträgermarkt auf, mit Malcom Martineau Lieder von Benjamin Britten. Im Juni ist sie als Hedwige in Guillaume Tell bei den Opernfestspielen der Bayerischen Staatsoper zu erleben, außerdem in Mahlers Zweiter Symphonie mit dem Philharmonia Orchestra. Mit dem Ensemble Prince Consort, das sich in ihrer Studienzeit formierte, tritt sie außerdem erneut in der Wigmore Hall auf. Toby Spence Der Tenor Toby Spence, 2011 von der Royal Philharmonic Society zum »Singer of the Year« gekürt, studierte am New College in Oxford und an der Guildhall School of Music and Drama in London. Als Konzertsänger arbeitete er u. a. mit den Berliner und Wiener Philharmonikern unter Sir Simon Rattle zusammen, außerdem mit dem London Symphony Orchestra unter Sir Colin Davis, dem Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Gustavo Dudamel und dem Cleveland Orchestra unter Christoph von Dohnányi. Liederabende im LSO St Luke’s London, der Wigmore Hall und der Opéra de Lille sowie Festivalauftritte in Salzburg und Edinburgh zeugen ebenso von seinem Renommee wie zahlreiche CDVeröffentlichungen. Am Royal Opera House Covent Garden in London stand er in der Uraufführung von Thomas Adès’ The Tempest als Ferdinand, als David in den Meistersingern und als Almaviva in Il barbiere di Siviglia auf der Bühne. Weitere Engagements umfassten Tamino und Faust an der English National Opera, Tom Rakewell in The Rake’s Progress an der Pariser Oper und erneut David in den Meistersingern. Verschiedene Rollen an der Bayerischen, Hamburgischen und Wiener Staatsoper, beim Glyndebourne Festival, an der San Francisco Opera und an der »Met« untermauern Toby Spences Ansehen. In der vergangenen Spielzeit sang er dort den Antonio in The Tempest und an der Wiener Staatsoper Don Ottavio in Mozarts Don Giovanni. In Konzerten trat er jüngst mit Valery Gergiev, Robin Ticciati und Charles Dutoit auf. Bei den Münchner Opernfestspielen ist er dieses Jahr als Titelheld in La clemenza di Tito und 2015 als Henry Morosus in Strauss’ Die schweigsame Frau zu erleben. Ab Oktober 2014 singt er außerdem an der Royal Opera in London bzw. der »Met« den Tamino in Mozarts Zauberflöte. Günther Groissböck Der österreichische Bass Günther Groissböck studierte Gesang an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, u. a. in der Liedklasse von Robert Holl, sowie später bei José van Dam. Als Stipendiat des Herbert von Karajan-Zentrums war er in der Saison 2002/2003 Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, bevor er in der darauf folgenden Spielzeit für vier Jahre als erster Bass an das Opernhaus Zürich engagiert wurde. Dort konnte er sich ein breites Repertoire erarbeiten und war als Sarastro (Zauberflöte), Sparafucile (Rigoletto), Titurel (Parsifal) und als Zoroastro in Orlando von Händel zu erleben. Seit 2007 ist Günther Groissböck freischaffend und gastiert an den großen Opernhäusern der Welt, u. a. an der Metropolitan Opera New York, der San Francisco und der Los Angeles Opera, an den Staatsopern in München, Wien und Berlin, der Mailänder Scala, der Opéra National de Paris sowie bei den Salzburger Festspielen und dem Festival d’Aix-en-Provence. 2011 gab er sein vielbeachtetes Debüt bei den Bayreuther Festspielen als Landgraf Hermann in Tannhäuser, eine Partie, die er zuvor bereits am Gran Teatro del Liceu in Barcelona und am Teatro Real in Madrid verkörperte. Die Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsoper setzt er dieses Jahr im Juni als Gessler in Rossinis Guillaume Tell sowie im Dezember als Sarastro fort, im Februar und März 2015 folgen Fasolt und Hunding in Andreas Kriegenburgs Ring-Inszenierung unter Kirill Petrenko. Auch als Konzertsänger ist Günther Groissböck ein vielgefragter Gast in den großen Sälen der Welt, so der Berliner Philharmonie, dem Leipziger Gewandhaus, dem Concertgebouw Amsterdam, dem Wiener Musikverein und der New Yorker Carnegie Hall. Beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks war er zuletzt im November 2010 mit Bruckners Te Deum unter Bernard Haitink zu erleben. Sir John Eliot Gardiner Sir John Eliot Gardiner ist einer der vielseitigsten und produktivsten Dirigenten der Gegenwart und eine unumstrittene Instanz auf dem Gebiet der historisch informierten Aufführungspraxis. 1964 gründete er den Monteverdi Choir, mit dem er zwei Jahre später in der Londoner Wigmore Hall erstmals öffentlich auftrat. Mit den von ihm formierten English Baroque Soloists – einem der führenden Klangkörper mit historischen Instrumenten – debütierte Sir John Eliot Gardiner 1977 bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Schließlich gründete er 1990 mit dem Orchestre Révolutionnaire et Romantique ein weiteres auf Originalinstrumenten musizierendes Orchester, mit dem er sich überwiegend jüngeren Epochen der Musikgeschichte widmet. Das künstlerische Spektrum von Sir John Eliot Gardiner spiegelt sich nicht zuletzt in seinen über 250 Aufnahmen wider, darunter zahlreiche preisgekrönte und maßstabsetzende Einspielungen der Werke von Monteverdi, Purcell, Bach, Händel, Haydn, Mozart und Beethoven. Ein besonders bemerkenswertes Projekt war die Aufführung und CD-Einspielung aller Bach-Kantaten in mehr als 60 Kirchen in 14 europäischen Städten im Jahr 2000, für das er mit der Bach-Medaille der Stadt Leipzig und dem Gramophone’s Special Achievement Award 2011 gewürdigt wurde. Neben seinen eigenen Ensembles dirigiert Sir John Eliot Gardiner regelmäßig bedeutende Orchester wie das Concertgebouworkest Amsterdam, das Orchestre National de France, das Leipziger Gewandhausorchester und ist besonders eng dem London Symphony Orchestra verbunden. Darüber hinaus gilt sein Interesse der Oper, was sich nicht nur in den vielfach ausgezeichneten Gesamtaufnahmen bis hin zu Strawinskys The Rake’s Progress zeigt, sondern auch durch seine rege Tätigkeit an renommierten europäischen Bühnen zum Ausdruck kommt. Vor allem am Royal Opera House Covent Garden ist er regelmäßig zu erleben, in den letzten Jahren leitete er hier u. a. Produktionen von Simon Boccanegra, Rigoletto und Le nozze di Figaro. Für seine vielfachen Verdienste um die Musik erhielt Sir John Eliot Gardiner zahlreiche Auszeichnungen, 1998 wurde er von Königin Elisabeth II. in den Adelstand erhoben. Seit Februar 2014 ist der Brite Präsident des Bach-Archivs Leipzig, seine umfangreichen Kenntnisse zu Leben und Werk des Thomaskantors schrieb er in seinem 2013 erschienenen Buch Music in the Castle of Heaven nieder. Nicht mit Bach, sondern mit Werken von Schostakowitsch, Bartók und Dvorák stand er zuletzt im November 2008 in München am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, 2012 gastierte er mit dem Orchester bei der Salzburger Mozartwoche. Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks MARISS JANSONS Chefdirigent NIKOLAUS PONT Orchestermanagement Bayerischer Rundfunk Rundfunkplatz 1 80335 München Telefon: (089) 59 00-30 58 IMPRESSUM Herausgegeben vom Bayerischen Rundfunk Programmbereich BR-KLASSIK Publikationen Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks VERANTWORTLICH Dr. Renate Ulm REDAKTION Dr. Vera Baur Das Heft wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. TEXTNACHWEIS Alexander Heinzel, Vera Baur und Harald Hodeige: Originalbeiträge für dieses Heft; Musik & Bild: Renate Ulm; Biographien: Kornelius Paede (Crowe, Johnston, Spence), Archiv des Bayerischen Rundfunks (Groissböck, Gardiner).