Dissertation 29.08.2010

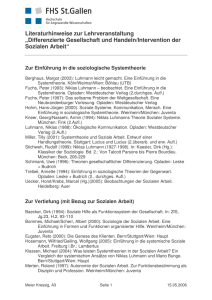

Werbung