Kinderschutz bei Kindern mit psychisch auffälligen/kranken

Werbung

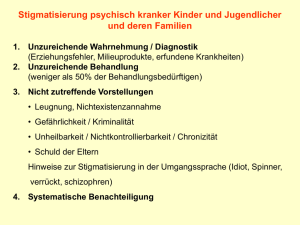

Kinderschutz bei Kindern mit psychisch auffälligen/kranken Eltern Multiplikatoren Kinderschutz Dipl.Soz.Päd. Sabine Haversiek-Vogelsang Häufigkeit psychischer Störungen Definition (Bundespsychotherapeutenkammer BPtK 2011) • • • In Deutschland ist die "Internationale Klassifikation von Krankheiten" (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verbindlich. Die ICD-10-Klassifikation teilt psychische Krankheiten danach ein, an welchen aktuellen Symptomen sie zu erkennen sind. Psychische Störungen sind "Beeinträchtigungen der normalen Funktionsfähigkeit des menschlichen Erlebens und Verhaltens, die sich in emotionalen, kognitiven, behavioralen, interpersonalen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen äußern" (Bastine, 1998). Typische Eigenschaften von psychischen Störungen sind, dass - sie sehr eingeschränkt willentlich zu steuern sind, - sie länger dauern, - sie Leiden verursachen, - sie das Leben beeinträchtigen (Beruf, Partnerschaft, Familie), - sie nicht selten lebensgefährlich sind (Suizidgefahr). SFBB 120411 Häufigkeit psychischer Störungen Statistik (Bundespsychotherapeutenkammer BPtK 2011) Nach den Ergebnissen des Bundes-Gesundheitssurveys (2004) erkrankt etwa jeder dritte erwachsene Deutsche im Laufe eines Jahres an einer psychischen Störung. Das sind über 16 Millionen Menschen. Diese Zahlen entsprechen vergleichbaren internationalen Studien. Psychische Störungen sind alltäglicher als allgemein wahrgenommen. Die häufigsten Diagnosen sind: - Angststörungen - Suchterkrankungen (insbesondere: Alkohol) - affektive Störungen (vor allem Depression) - psychosomatische Störungen (körperliche Beschwerden ohne ausreichende organische Ursache) Frauen sind deutlich häufiger vom psychischen Störungen betroffen als Männer (Ausnahmen: Suchtstörungen). Frauen erkranken doppelt so häufig an Angststörungen (z.B. Angst vor großen Menschenmengen, geschlossenen Räumen, Höhenangst und Flugangst) und psychosomatischen Störungen wie Männer. Die allgemein größere Häufigkeit von psychischen Störungen bei Frauen könnte unter anderem auf diese beiden überdurchschnittlich häufigen, spezifischen Diagnosen bei Frauen zurückzuführen sein. Rund 40 Prozent der psychisch Erkrankten wies mehr als nur eine Störung auf. SFBB 120411 Psychisch auffällig <=/=> Psychisch krank?? Gesamtbevölkerung Psychisch krank (30%) SFBB 120411 Psychisch auffällig Psychisch auffällig <=/=> Psychisch krank?? Eine diagnostizierte Psychische Krankheit ist für Betroffene in der Regel verbunden mit Scham, Tabu und Stigmatisierungserfahrung. Einer Diagnose geht in vielen Fällen ein langer Prozess mit teilweise schweren Krisen voraus, die das Umfeld, d.h. die Familie, miterlebt hat. Häufig sind Betroffene durch die psychische Krankheit im Arbeitsleben beeinträchtigt, im sog. 2. Arbeitsmarkt beschäftigt oder ganz aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden. Soziale Isolation bzw. ein reduziertes soziales Umfeld ist eine häufige Folge. Kinder psychisch kranker Eltern bzw. die Familie der Betroffenen sollten möglichst in die Behandlung mit einbezogen sein, in der Praxis ist dies häufig nicht der Fall, weil es zu wenig systematisch erfolgt. SFBB 120411 Psychische kranke Eltern • Diagnose oder Vermutung? -> kommunizierbar oder nicht? (Schweigepflicht!) • Gibt es bereits Hilfen? Ja-> Kontakt aufnehmen (mit Einwilligung d. Betroffenen), vorhandenes Netzwerk nutzen für das Kind -> Kooperation im Helfersystem (transparentes Vorgehen beachten!) Nein -> Supervision/Fachberatung Psychische Krankheit der Eltern ist KEIN GRUND für eine Herausnahme/Trennung des Kindes von seinen Eltern! SFBB 120411 SFBB 120411 § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. (2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. (3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. (4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. SFBB 120411 Grundsätze bei Kindeswohlgefährdung - „4-Augen“-Prinzip: kollegialer Austausch, auch bei geringem Verdacht ggf. Beratung durch interne Kinderschutzbeauftragte/Multiplikatorin - Ruhe bewahren, Aktionismus vermeiden - (Alltags)Kontakt zu den Eltern halten, bis intern ein gemeinsames Vorgehen vereinbart ist SFBB 120411 Kommunikation mit Eltern/Familie bei Verdacht auf Vernachlässigung bzw. Kindeswohlgefährdung - Hilfreiche Grundhaltungen: Wertschätzung versus Geringschätzung; „Eltern als Erziehungspartner“: Sorge um das Kind und seine positive Entwicklung als gemeinsames Ziel Vorurteilsbewusstheit auf die Eltern zugehen - Gesprächsbedingungen beachten: ausreichend Zeit, abgeschlossener Raum SFBB 120411 Kindeswohlgefährdung bei psychisch kranken Eltern Kriterien zur Einschätzung: • Erfüllung/Nichterfüllung der Grundbedürfnisse: Essen, Trinken, körperliche Versorgung, Schutz, Verständnis, soziale Bindungen, Wertschätzung, Anregung, Selbstverwirklichung • Verarbeitungsmöglichkeiten des Kindes (Resilienzfaktoren) • Parentifizierung (Kinder übernehmen die Verantwortung für ihre Eltern) • Tabuisierung der Krankheit (Depression wird als „Rückenschmerzen“ deklariert) • Art und Verlauf der psychischen Erkrankung • Qualität der Familienbeziehungen/ des Familienklimas • Materielle Ressourcen der Familie • Verfügbarkeit anderer Bezugspersonen für das Kind (als Kompensation für die krankheitsbedingten Mängel in der Eltern-Kind-Beziehung) SFBB 120411 Was bedeuten spezifische Diagnosen bei Eltern für die Situation des Kindes im Rahmen von Kinderschutz ? Depression • mangelnde emotionale Verfügbarkeit -> (emotionale) Vernachlässigung • Eingeschränkte Sozialkontakte -> mangelnde soziale Bindungen/Anregung • Bei Suizidalität: Gefahr des erweiterten Suizids -> Gefahr für Leib und Leben Psychose Borderline-Syndrom • Phasenhafter Verlauf: „gute Zeiten/schlechte Zeiten (= Krise)“ • Krise: Einbezug in den Wahn -> Gefahr für Leib und Leben • Schwere Versorgungsmängel -> Vernachlässigung, Gefahr für Leib und Leben • Häufige Wechsel (Partner, Wohnung) -> Distanzlosigkeit, Trennungsängste, sexualisiertes Verhalten • Unberechenbares Verhalten, Impulsivität ->geringe Frustrationstoleranz , Verhaltensauffälligkeiten • Selbstverletzungen ->Parentifizierung SFBB 1204011 Rolle der Multiplikatorin bei Kindern mit psychisch kranken Eltern unter Kindeswohlaspekten - - - Entwicklung des Kindes im Betreuungsverlauf dokumentieren (nicht nur Defizite, sondern auch Stärken beachten!) bei Fehlentwicklungen internes Beratungssystem nutzen Lebensumfeld erhaltendes Unterstützungsszenario für das Kind bei Krisen d. psychisch kranken Eltern(teils) (im Helfersystem) entwickeln Sicht des Kindes im Helfersystem im Auge behalten Ansprechpartner sein für KollegInnen bei Auffälligkeiten des Kindes im Betreuungsalltag ggf. Unterstützung für das Kind organisieren (z.B. Patenprojekt) SFBB 120411 Literatur und Internetadressen zum Themenkomplex „Kindeswohlgefährdung bei psychischer Krankheit der Eltern“ Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V. (Hg.). Kindeswohlgefährdung erkennen und helfen. 10. Aufl. Berlin 2009 Kindler, H., Lillig. S., Blüml, H., Meysen, T., Werner, A. (Hg.). Handbuch Kindeswohlgefährdung nach §1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD). Broschürenstelle des BMFSFJ (vergriffen, Internetversion 1.3.07) Lenz, Albert. Kinder psychisch kranker Eltern. Hogrefe: Göttingen 2005 Mattejat, F. & Lisofsky, B. (Hg.). Nicht von schlechten Eltern. Kinder psychisch Kranker. Balance: Bonn 2008 www.netz-und-boden.de www.schatten-und-licht.de www.psychiatrie.de/dachverband/materialien/ SFBB 120411