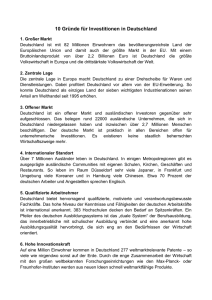

Schwerpunkt - Die Volkswirtschaft

Werbung