Damen mit Durchblick - MTA

Werbung

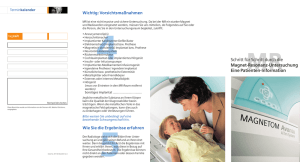

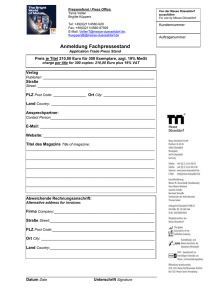

Mit dem guten Zuspruch von Marita Vellen liegt der Patient entspannt unter der SPECT-Kamera – in der Hoffnung, so die Ursachen seiner Schmerzen zu finden. MTA-Berufsporträt Damen mit Durchblick Hightech in Frauenhänden – Medizinischtechnische Radiologie-Assistentinnen beherrschen die Bedienung moderner Diagnosegeräte aus dem Effeff. Doch wenn Technik und Patienten zusammentreffen, ist auch Fingerspitzengefühl gefragt. Von Monika Eschner (Text) und Jürgen Schulzki (Fotos) D er Schmerz steht Martina Müller* ins Gesicht geschrieben. Die junge Mutter ist beim Hausputz von der Leiter gestürzt und dabei auf ihre linke Hand gefallen. Jetzt wird sie in der Praxis am Berg von Helena Medla für das Röntgen vorbereitet. Mit ruhigen Worten versucht die Medizinisch-technische Radiologieassistentin (MTRA), der aufgeregten Frau die Angst vor der Untersuchung zu nehmen und befestigt dabei eine Bleischürze um den Bauch der Patientin. Anschließend legt sie die schmerzende Hand vorsichtig auf eine Röntgenkassette und richtet die von der Decke hängende Röntgenröhre aus. Ein Knopfdruck und es entstehen exakte Bilder der Hand, die auf der Digitalfolie in der Kassette gespeichert werden. Bereits wenige Minuten später kann die MTRA auf dem Computerbildschirm im Nachbarraum deutlich erkennen, dass die Hand von Martina Müller gebrochen ist. Zeitgleich stehen die Röntgenbilder dem behandelnden Radiologen zur Verfügung, der die Aufnahmen auf seinem Computer im Sprechzimmer abruft und mit der Patientin die Therapie bespricht. * Namen der Patienten von der Redaktion geändert 31 Ist die Hand gebrochen? Um diese Frage beantworten zu können, bereitet Radiologieassistentin Helena Medla die Patientin zum Röntgen vor. Sieben Ärzte unter einem Dach. Helena Medla ist eine vom 13 Medizinisch-technischen Assistentinnen, die im Schichtdienst in der Praxis am Berg in Bergisch Gladbach arbeiten – einer Stadt mit rund 100.000 Einwohnern vor den Toren Kölns. Das Zentrum für radiologische und nuklearmedizinische Untersuchungen und Therapieverfahren entstand im Jahr 2006 durch die Zusammenlegung zweier Facharztpraxen und der Radiologischen Abteilung des örtlichen Marienkrankenhauses. Die Praxis ist aufgeteilt in die vier Bereiche Röntgendiagnostik, Computer- und Kernspintomografie, Mammografie sowie Nuklearmedizin und erstreckt sich auf rund 1.400 Quadratmetern über zwei Stockwerke. Die insgesamt sieben Radiologen und Nuklearmediziner und ihre 45 Mitarbeiter betreuen täglich rund 300 bis 400 Patienten, nicht nur ambulant aus Bergisch Gladbach und Umgebung, sondern auch aus 32 dem benachbarten Krankenhaus, das durch einen Gang mit der Praxis verbunden ist. Zudem ist das Zentrum rund um die Uhr für medizinische Notfälle geöffnet, die radiologisch abgeklärt werden müssen. Deshalb arbeiten die meisten MTRAs auch im Bereitschaftsdienst. Fingerspitzengefühl im Umgang mit Patienten. Helena Medla kann auf einen langen beruflichen Werdegang zurückblicken: Sie arbeitet bereits seit über 30 Jahren als MTRA und hat die rasante Entwicklung in der Röntgentechnik hautnah miterlebt. Die dunkelhaarige Frau mit der modischen Brille erinnert sich gut daran, wie noch in den siebziger Jahren die Röntgenbilder umständlich entwickelt werden mussten, bevor ein Arzt sie beurteilen konnte. Mit dem Einzug der digitalen Radiologie in die Diagnostik hat sich vieles verändert. Ausgabe 1/10, 13. Jahrgang brüche oder Bandscheibenvorfälle diagnostizieren. Zudem ist es mit einem Herz-CT möglich, Verkalkungen oder Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen dreidimensional darzustellen und so eine beginnende Arteriosklerose zu erkennen. Das CT ist häufig das erste radiologische Diagnostikverfahren, das bei Kopfverletzungen oder bei Verdacht auf Schlaganfall zum Einsatz kommt. Deshalb hält das Zentrum einen 24-Stunden-Notfall-Dienst vor, bei dem auch nachts eine MTRA zur Verfügung steht. „Der Bereitschaftsdienst kann ganz schön stressig sein“, erzählt Monika Kausemann. Manchmal käme sie kaum dazu, zwischendurch eine Pause im gemütlich eingerichteten Aufenthaltsraum zu machen. Aber auch in ruhigeren Nächten sei immer eine gewisse Anspannung da. „Es kann ja jederzeit ein Notfall kommen.“ Unmittelbar nach der Aufnahme sichtet die Radiologieassistentin die digitalen Röntgenbilder – Nachbearbeitung inklusive. „Heutzutage sind die Bilder sofort verfügbar und lassen sich am Computer nachbearbeiten, um beispielsweise die Kontraste zu erhöhen oder Ausschnitte heranzuholen“, beschreibt sie den aktuellen Stand der Technik. Das erspare den Patienten eventuelle Wiederholungsaufnahmen und ermögliche einen reibungslosen Arbeitsablauf. Gleich geblieben ist der Umgang mit den Kranken. „Ohne Einfühlungsvermögen für die Nöte der Patienten geht gar nichts“, sagt die MTRA mit Nachdruck. Gerade ältere Menschen würden beim Anblick der technischen Geräte ängstlich reagieren und benötigten viel Zuspruch. Eine besondere Herausforderung sind Menschen mit Demenz, die nicht verstehen, was mit ihnen geschieht. „Sie können schon mal aggressiv werden, wenn sie zur Diagnostik in den Computertomografen müssen“, ergänzt ihre Kollegin Monika Kausemann, die sich neben der Arbeit an den verschiedenen radiologischen Geräten auch um den Bereitschaftsplan der Medizinisch-technischen Assistentinnen kümmert. „Dann ist wirklich Fingerspitzengefühl erforderlich.“ Notfall-Dienst rund um die Uhr. Das bestätigt auch Ursula Klein, die heute den Computertomografen (CT) bedient. Dieses Gerät macht im Gegensatz zum konventionellen Röntgen Schichtaufnahmen aus unterschiedlichen Richtungen, die der Computer dann zu einem dreidimensionalen Bild zusammensetzt. Dazu muss sich der Patient auf eine Liege legen, die anschließend in das Gerät gefahren wird. Zum Schutz vor der Röntgenstrahlung verlässt die MTRA während der Aufnahme den Raum. „Das macht vielen Leuten Angst, weil sie sich der Technik ausgeliefert fühlen. Wir versuchen dann, ihnen Mut zu machen“, erzählt Ursula Klein. Das Einsatzgebiet eines Computertomografen ist groß: Damit lassen sich beispielsweise Tumoren, Zysten, Knochen- Ausgabe 1/10, 13. Jahrgang Atemkommandos über die Gegensprechanlage. Ein weiteres Diagnoseverfahren, das die Praxis am Berg vorhält, ist die Magnet-Resonanz-Tomografie (MRT) auch Kernspin-Tomografie genannt. Hierbei wird nicht mit Röntgenstrahlen, sondern mit Magnetfeldern und Radiowellen gearbeitet. Das MRT liefert sehr genaue Darstellungen aller Körpergewebe, vor allem nicht-knöcherner Strukturen. Schon geringfügige Veränderungen, beispielsweise kleine Entzündungsherde können auf diese Weise entdeckt werden. Wegen des starken Magnetfeldes müssen vor dem Betreten des MRT-Raumes alle magnetischen Gegenstände abgelegt werden. „Dazu gehören Brillen, Uhren oder Ringe“, erklärt Monika Kausemann, „auch Patienten mit Herzschrittmacher dürfen deswegen nicht ins MRT.“ Chip- oder Kreditkarten würden in der Nähe des Gerätes unlesbar gemacht. In dem Raum zwischen den Tomografen sitzt Monika Kausemann vor einem der vielen Computerbildschirme, auf denen die Daten der aktuellen Kernspintomografie gerade einlaufen und in bewegten Bildern zu sehen sind. Unterdessen beobachtet eine Kollegin durch die Glasscheibe das Geschehen im MRT, während Ursula Klein auf der anderen Seite des Raumes ihrem Patienten im CT von Zeit zu Zeit über eine Gegensprechanlage Atemkommandos gibt, um möglichst exakte Aufnahmen zu bekommen. Eine Glasscheibe An der Schnittstelle zwischen Patient und Technik In Deutschland arbeiten rund 90.000 Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten (MTA). Davon sind über 90 Prozent Frauen. Sie sind beschäftigt in der Laboratoriums- und Veterinärmedizin, Radiologie sowie Funktionsdiagnostik. Zu ihren Aufgaben gehören die Erhebung von Daten, Messwerten und Bildern, damit der behandelnde Arzt die richtige Diagnose stellen und eine entsprechende Therapie verordnen kann. Grundlagen dieser Tätigkeiten sind naturwissenschaftlich-medizinisches Fachwissen sowie der versierte Umgang mit moderner Technologie. Darüber hinaus sind MTAs Ansprechpartner für die Patienten. Das setzt ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen voraus. Neben den Hebammen dürfen die MTAs als einziger Gesundheitsfachberuf in Deutschland ihnen „vorbehaltene Tätigkeiten“ ausführen, wie beispielsweise das selbstständige Anfertigen von Röntgenbildern oder die Bestimmung von Blutgruppen. Dieser besondere Status ist im Paragraf 9 des MTA-Gesetzes von 1993 verankert. Quelle: Deutscher Verband Technischer Assistentinnen und Assistenten in der Medizin e.V. (dvta), 2009. Mehr Infos: www.dvta.de 33 ermöglicht den Mitarbeiterinnen auch hier den direkten Blickkontakt. Eine der Kolleginnen bearbeitet unterdessen die Daten einer schon abgeschlossenen Untersuchung. „Hier kann es manchmal schon ganz schön hektisch werden“, sagt Monika Kausemann, ohne den Computerbildschirm aus den Augen zu lassen. Den Muskelschmerzen auf der Spur. Ein Stockwerk tiefer in der Nuklearmedizin herrscht eine ruhigere Atmosphäre. Ganz entspannt liegt Max Rieser zwischen den rotierenden Köpfen der SPECT-Kamera (Single Photon Emission Computed Tomography). Der Elektrotechniker wurde vor zwei Jahren von einer Zecke gestochen und so mit Borreliose infiziert. Seitdem leidet er unter starken Muskelschmerzen. Im Gegensatz zum Röntgen wird der Patient bei diesem bildgebenden Diagnoseverfahren keiner Strahlung von außen ausgesetzt. Vielmehr hat Max Rieser eine schwach radioaktive Substanz gespritzt bekommen, ein sogenanntes Radiophar- Taugen die Aufnahmen des Tomografen zur Diagnose? Monika Kausemann (links) und ihre Kollegin beurteilen das am Monitor. 34 makon, dessen Aktivität nun von der Kamera gemessen und in dreidimensionale Bilder umgesetzt wird. Marita Vellen redet dem Patienten gut zu. „Nun haben Sie es fast geschafft, Herr Rieser. Ich lasse Sie gleich wieder raus.“ Während der Elektrotechniker seine Siebensachen einsammelt, schaut sich die MTRA zusammen mit ihrer Kollegin Andrea Blechmann im Nebenraum die entstandenen Bilder an. Deutlich ist zu erkennen, wie sich das Radiopharmakon im Körper verteilt hat. Es setzt sich zusammen aus dem radioaktiven Metall Technetium und einer pharmazeutischen Substanz, die so gewählt wird, dass sich die Mischung bei Entzündungen, Tumoren oder nach Knochenbrüchen in den betroffenen Körperteilen anlagert. Die SPECT-Kamera wird eingesetzt, um die Funktion bestimmter Organe wie Schilddrüse, Nieren, Lungen und Herz zu untersuchen oder auch Veränderungen im Knochenstoffwechsel zu erkennen. Größte Sorgfalt beim Umgang mit Kontrastmitteln. Da Technetium schnell zerfällt, müssen Marita Vellen und ihre Kolleginnen in der Nuklearmedizin die Mischungen täglich frisch zubereiten. Deshalb erhalten die MTRAs bei Arbeitsbeginn einen Laufzettel von den Nuklearmedizinern, welche Untersuchungen zu welchem Zeitpunkt anstehen. „Beim Umgang mit diesen radioaktiven Materialien ist größte Sorgfalt nötig“, betont Marita Vellen. „Ein Fehler gefährdet ja nicht nur die Patienten sondern auch uns selbst.“ Deshalb arbeiten die MTRAs beim Mischen grundsätzlich mit Gummihandschuhen hinter einer Bleiglasscheibe. Alle dabei benutzten Materialien werden gesammelt und vier Wochen lang im sogenannten heißen Keller aufgewahrt. Danach ist die Strahlung abgeklungen und der Müll kann entsorgt werden. Um die Strahlung an Händen, Schuhen oder Kitteln beim Verlassen des Kontrollbereichs zu messen, setzt Marita Vellen auch den „Kontamaten“ ein, einen tragbaren Monitor, der eine mögliche Kontamination mit radioaktiven Substanzen misst und durch ein Piepen anzeigt. Ohne Weiterbildung schnell weg vom Fenster. Obwohl sie bereits seit 34 Jahren als MRTA arbeitet, macht der Beruf Marita Vellen immer noch große Freude. „Es ist die ausgewogene Mischung aus Technik, Organisation und dem Umgang mit den Patienten, die sich häufig vor allem fürchten, was mit Strahlung und Radioaktivität zu tun hat.“ Deshalb sei es auch ihre Aufgabe, mit viel Einfühlungsvermögen auf die hier unbegründete Angst einzugehen. Auf die Frage, warum sie Radiologieassistentin und nicht Krankenschwester oder Arzthelferin geworden ist, lacht sie: „Meine Kusine hatte eine Freundin, die Medizinisch-technische Assistentin war. Sie war hübsch und immer gut gekleidet. Das hat mich als 16-Jährige tief beeindruckt.“ Schon nach wenigen Monaten in der Ausbildung habe sie gemerkt, dass sie sich trotz ihrer damaligen Naivität für den richtigen Beruf entschieden habe. „Mir liegt nun mal der selbstständige und eigenverantwortliche Umgang mit moderner Technik.“ Zusätzlich müsse eine MTRA die Bereitschaft mitbringen, sich ständig weiterzubilden, weil die Entwicklung in der Radiologie und der Nuklearmedizin so schnell voran- Ausgabe 1/10, 13. Jahrgang Marita Vellen weiß mit gefährlichen Stoffen umzugehen: Hinter einer Bleiglasscheibe mischt sie jeden Morgen die radioaktiven Kontrastmittel an. Sie machen im Ganzkörper-Szintigramm (rechts) erkrankte Organe sichtbar. schreite. „Man ist ganz schnell weg vom Fenster, wenn man sich auf dem ausruht, das man irgendwann gelernt hat“, bestätigt eine Kollegin, die erst vor einigen Jahren ihre Ausbildung abgeschlossen hat. Die Ausbildung selbst finanzieren. Die junge Frau ärgert sich bis heute darüber, dass sie den Lebensunterhalt in den drei Jahren der Ausbildung selbst finanzieren musste, während ihre Freunde in der Lehre schon Geld verdienten. „Und dabei hatte ich noch Glück, weil die Uniklinik in Köln kein Schulgeld verlangt hat. Die meisten Berufsfachschulen lassen sich die Ausbildung von den angehenden MTRAs vergüten.“ Für die Radiologieassistentin ist dies eine Erklärung dafür, dass sich so wenige Männer für diesen Beruf entscheiden. „Die meisten wollen nach der Schule finanziell sofort auf eigenen Ausgabe 1/10, 13. Jahrgang Beinen stehen.“ Ein weiterer Grund für das mangelnde Interesse der Männer ist für Radiologieassistentin Ursula Klein das relativ geringe Gehalt. Ihre Kollegin ergänzt: „Dass MTRA hierzulande immer noch ein ausgesprochener Frauenberuf ist, liegt bestimmt auch daran, dass die Bezeichnung Assistent die Eigenverantwortung unserer Arbeit nicht richtig beschreibt.“ Das sei in fast allen europäischen Ländern anders. So würden in Österreich die MTRAs Technologen genannt und hätten nach ihrer Ausbildung einen Abschluss auf FachhochschulNiveau. Die Frauen sind sich einig: Dies sollte auch bald in Deutschland möglich sein. √ Monika Eschner ist gesundheitspolitische Journalistin. Kontakt: [email protected] Jürgen Schulzki ist freier Fotograf. Kontakt: [email protected] 35