Das Londoner Manuskript erklärt

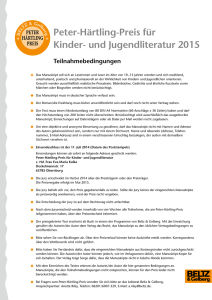

Werbung