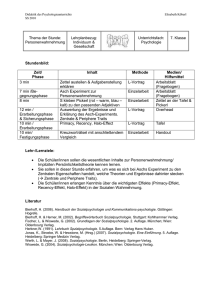

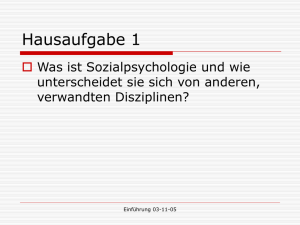

Sozialpsychologie von Gesundheit und Krankheit

Werbung