Islam, Kultur und Politik

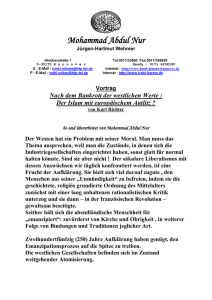

Werbung