Vortrag: Senatsrat Dr. Wrobel, Oldenburg, 28.01.2001

Werbung

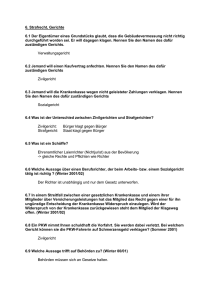

Niedersächsisches Justizministerium Zur Theorie und Praxis der Sondergerichte – am Beispiel des Sondergerichts Bremen (1940 – 1945) Vortrag von Senatsrat Dr. Hans Wrobel Vortrag von Senatsrat Dr. Hans Wrobel (Bremen) am 28. Juni 2001 Anlässlich der Wanderausstellung „Justiz im Nationalsozialismus – Über Verbrechen im Namen des Deutschen Volkes“ im Landgericht Oldenburg 2 Einführung Ich möchte heute abend zeigen, meine Damen und Herren, wie die Strafjustiz geholfen hat, die Kriegsmaschinerie des Dritten Reiches am Laufen zu halten. Ich tue das am Beispiel des Sondergerichts Bremen. Warum? Weil dessen Judikatur besonders gut dokumentiert ist. Seine Akten sind fast komplett auf uns gekommen - ganz im Gegensatz zu denen anderer Sondergerichte, die vorsätzlich vernichtet wurden, bei Bombenangriffen verbrannten oder schlicht die Aussonderungsaktionen der Nachkriegszeit nicht überstanden. Heute verwahrt das Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen die Akten von 536 Verfahren, die in der Zeit vom 15. März 1940 bis zum 27. April 1945 entstanden sind. Der Senator für Justiz und Verfassung der Freien Hansestadt Bremen hat sie in einer drei Bände umfassenden Publikation in den Jahren 1989 bis 1993 dokumentiert. Meine Darstellung beruht darauf (1). Die Funktion der Sondergerichte nach 1933 Sondergerichte kannte das Dritte Reich von Anfang an. Schon am 31. März 1933 errichtete die neue Reichsregierung für den Bezirk eines jeden Oberlandesgerichts ein Sondergericht. Diese Gerichte waren nur mit Berufsrichtern besetzt, verfügten über ein lediglich auf Schnelligkeit abstellendes Prozessrecht, entschieden in erster und letzter Instanz und waren für die Aburteilung von Gegnern des nationalsozialistischen Staates zuständig. Ihre Urteile waren erste Schritte auf dem Weg zu dem, was Robert Kempner schon 1932 die „Blutjustiz des Dritten Reiches“ genannt hatte: Das Sondergericht Altona verurteilte im Sommer 1933 im Prozess um den „Altonaer Blutsonntag“ vom 17. Juli 1932 15 Kommunisten; vier davon zum Tode. Eine Gedenktafel am Gebäude des ehemaligen Landgerichts Altona sagt: das Gericht habe „die ersten politischen Todesurteile des NS-Staates“ gefällt; die am 1. August 1933 hingerichteten Kommunisten seien als „Opfer des Nationalsozialismus“ gestorben. Sondergerichte in den Kriegsjahren 1940 bis 1945 Zum Kreis dieser 1933 etablierten Gerichte gehörte das Sondergericht Bremen nicht. Seine Errichtung hat mit dem am 1. September 1939 begonnenen Krieg zu tun. Am 11. März 1940 errichtete das Reichsjustizministerium in praktisch jedem Landgerichtsbezirk ein Sondergericht. Gerichtsverfassungsrechtlich waren dies Strafkammern der Landgerichte, besetzt mit 3 drei Berufsrichtern. Die Propaganda gab ihnen martialische Beinamen: Sie hießen „Kriegsgerichte der inneren Front“ oder „Panzertruppe der Rechtspflege“; die Staatsanwaltschaft war in dieser waffenklirrenden Metaphorik die „Kavallerie der Rechtspflege.“ Wie die Panzertruppe und wie Zieten aus dem Busch hineinfahren unter die Feinde im Inneren des Reiches: Das war die Aufgabe der Sondergerichte und der ihnen zugeordneten Abteilungen der Staatsanwaltschaft. Strafrecht als Kampfmittel an der „inneren Front“ Als gefährlich galt der „innere“ Feind, weil er die „Heimatfront“ zum Einsturz bringen konnte - und mit ihr die „im Felde unbesiegte“ Heeresmacht. Genau so war es nach Meinung der Führung und nur allzu vieler Deutscher 1918 angeblich geschehen. Und das sollte sich in diesem Krieg nicht wiederholen. Die Nationalsozialisten hatten deswegen den Krieg durch militärische Rüstung und durch zivile Mobilisierung vorbereitet. Die Strafgerichte und das Strafrecht spielten dabei eine zentrale Rolle. Mit Kriegsbeginn wurden längst vorbereitete Schubladengesetze hervorgeholt, die Rechtspflege in größerem Umfang stillgelegt und die Kräfte auf die Strafgerichte konzentriert. Ein spezielles Kriegsstrafrecht wurde in Kraft gesetzt. Es sollte - merkwürdige Terminologie ! - „Kriegsverbrechen“ bekämpfen. Damit waren Straftaten gemeint, die unter Ausnutzung der speziellen Verhältnisse der Kriegszeit begangen waren. Dieses Strafrecht zielte auf alle, die nach Meinung der Führung durch ihr Tun oder Nicht-Tun die Stabilität und den Kampfeswillen der Heimatfront gefährdeten. Ich nenne einige besonders relevante Materien. Die Rationierung und Bewirtschaftung von Lebensmitteln und Rohstoffen war die zentrale Maßnahme der Führung; die Bevölkerung sollte ausreichend ernährt werden. Einen „Steckrübenwinter“ wie 1916/1917 sollte es nicht wieder geben. „Kriegsschieberei“ sollte mit allen Mitteln unterbunden werden. Also drohte die Kriegswirtschaftsverordnung (KWVO) vom 4. September 1939 strengste Strafen bis zur Todesstrafe denen an, die Rohstoffe oder Erzeugnisse, die zum lebenswichtigen Bedarf der Bevölkerung gehörten, beiseiteschafften oder zurückhielten und dadurch böswillig die Deckung des Bedarfs gefährdeten. Ein anderes Beispiel: Die Führung wollte unter allen Umständen selbst bestimmen, was die Deutschen über den Verlauf des Krieges erführen. Also stellte eine mit Kriegsbeginn verkündete „Rundfunkverordnung“ das Hören ausländischer Rundfunksender unter Strafe. Weiter: Kritiker, „Meckerer“ und „Miesmacher“ sollten nicht zu Wort kommen. Ihre Äußerungen waren als „Heimtücke“ strafbar. Zudem: Niemand sollte glauben, er könne die kriegsbedingte Lage ausnutzen, um Straftaten zu begehen. Die Volks4 schädlingsverordnung vom 5. September 1939 (VVO) bedrohte das Plündern im freigemachten Gebiet - das konnte auch ein während eines Bombenangriffs in der Heimat verlassenes Areal sein - ausschließlich mit dem Tode. Die gleiche Strafe traf den, der durch eine Brandstiftung oder eine andere gemeingefährliche Tat die Widerstandskraft des deutschen Volkes gefährdete. Eine besondere Bedeutung haben die §§ 2 und 4 der VVO gehabt. Sie ermöglichten es, die im Gesetz normierten Strafdrohungen bis zur Todesstrafe zu überschreiten, wenn jemand bei einer Tat gegen Leib, Leben oder Eigentum „die zur Abwehr der Fliegergefahr getroffenen Maßnahmen“ ausgenutzt hatte. Wer eine sonstige Straftat beging und dabei die durch den Kriegszustand verursachten besonderen Verhältnisse ausnutzte, konnte mit dem Tode bestraft werden, „wenn dies das gesunde Volksempfinden wegen der besonderen Verwerflichkeit der Straftat erfordert“. Die Todesstrafe wurde überhaupt eine gängige Strafdrohung. Die Gewaltverbrecherverordnung vom 5. Dezember 1939 drohte sie denen an, die bei einer Gewalttat eine Waffe angewandt hatten. Damit nicht genug ! Das Gesetz zur Änderung des Reichsstrafgesetzbuches vom 4. September 1941 erklärte „gefährliche Gewohnheitsverbrecher“ und Sittlichkeitsverbrecher für „der Todesstrafe verfallen“, wenn der Schutz der Volksgemeinschaft oder das Bedürfnis nach gerechter Sühne es erforderten. Ein noch spezielleres Strafrecht galt für Polen: Ihnen drohte Arbeitslager und verschärftes Arbeitslager und die Todesstrafe immer dann, wenn ihre Tat von besonders niedriger Gesinnung zeugte oder aus anderen Gründen besonders schwer war. „Neuerungen“ gab es auch im Strafvollstreckungsrecht. Eine Verordnung vom 11. Juni 1940 bestimmte: „Die in die Zeit des Kriegszustandes fallende Vollzugszeit wird in die Strafzeit nicht eingerechnet.“ Hintergrund: Niemand sollte glauben, er könne sich durch eine Straftat dem Wehrdienst entziehen und sicher in der Heimat im Gefängnis sitzen, während die Soldaten an der Front mit Todesgefahren konfrontiert wurden. Zuständig für die „Pflege“ des nun wenigstens grob umrissenen Kriegsstrafrechts waren die Sondergerichte. Die Staatsanwaltschaft konnte jede andere Sache beim Sondergericht anklagen, wenn die Schwere oder die Verwerflichkeit der Tat, die durch sie in der Öffentlichkeit hervorgerufene Erregung oder eine ernste Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung dies als geboten erscheinen ließen. 5 Das Prozessrecht der Sondergerichte: Schnelligkeit ist alles Beim Sondergericht sollte alles schnell gehen. Spätestens zwei Wochen nach Eingang der Anklageschrift sollte die Hauptverhandlung stattfinden. Die gerichtliche Voruntersuchung und der Beschluss über die Eröffnung des Hauptverfahrens fielen weg. Entscheidungen außerhalb der Hauptverhandlung traf der Vorsitzende allein. Die Ladungsfrist betrug 24 Stunden; sie entfiel, wenn der Täter auf frischer Tat betroffen war oder seine Schuld sonst offen zu Tage lag. Beweisanträgen der Verteidigung brauchte das Gericht nicht zu folgen. Rechtsmittel waren nicht zulässig. Die Verurteilten konnten allenfalls Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Dagegen konnte die Staatsanwaltschaft eine Korrektur des eigentlich rechtskräftigen Urteils zum Nachteil des Verurteilten herbeiführen: Das „Rechtsmittel“ hieß Nichtigkeitsbeschwerde. Es war über das Reichsjustizministerium „anzuregen“, wenn das Urteil „wegen eines Fehlers bei der Anwendung des Rechts auf die festgestellten Tatsachen ungerecht“ war. Einzulegen war es vom Oberreichsanwalt beim Reichsgericht, das dann neu verhandelte. Der Kampfauftrag Der Reichsjustizminister ließ Staatsanwälte und Richter nicht im unklaren über die Aufgabe. Gleich zu Kriegsbeginn hatte er in einer Rundverfügung vom 12. September 1939 alle wissen lassen, er erwarte, dass sie die Volksschädlingsverordnung „mit derselben rücksichtslosen schnellen, scharf zupackenden Entschlossenheit und Tatkraft anwenden, mit der sie erlassen wurde.“ In einer weiteren Rundverfügung vom 9. Juli 1941 - eben hatte die Wehrmacht die Sowjetunion angegriffen - liest man: „Die Strafrechtspflege darf nicht nachlassen, denjenigen mit äußerster Härte anzufassen, der unter dem Schutz der Verdunkelung - von Fliegeralarm gar nicht zu reden! - die Sicherheit der Häuser oder der Straße verbrecherisch gefährdet. Täter, die sich so als Volksschädlinge vergehen, zu schonen, hieße, sich am kämpfenden Volke vergehen. Scheu, die schwerste Strafe anzuwenden, ist hier nicht am Platze. Der deutsche Soldat setzt draußen sein Leben ein. Die deutsche Strafrechtspflege muss unbedingt gewährleisten, dass unterdes lichtscheues Gesindel nicht Ruhe, Sicherheit und Arbeitsfrieden in seinem Rücken gefährden kann.“ Solche Worte umschreiben präzise den Kampfauftrag der „Panzertruppe“ der Rechtspflege und deren „Kavallerie“ an der Heimatfront. 6 Ein weites Feld: Die Praxis der Rechtsprechung Wer die Judikatur des Sondergerichts Bremen überblickt, erkennt genauer: Der Auftrag wurde akzeptiert und ausgeführt. Ich füge kurz die Statistik ein: Überliefert sind 536 Akten. Tatsächlich liegt die Zahl der Verfahren unwesentlich höher – einige wenige Akten sind verloren gegangen. Angeklagt waren 911 Personen, 680 Männer und 231 Frauen. Davon waren 738 Deutsche (23 minderjährig), 173 Ausländer (42 minderjährig) aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Jugoslawien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Schweden, Spanien, der Tschechoslowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien. 7 Verfahren wurden eingestellt,12 nicht abgeschlossen, bei zweien ist der Ausgang nicht ersichtlich. 108 Angeklagte wurden freigesprochen. 319 Angeklagte wurden zu Zuchthausstrafen verurteilt, 380 zu Gefängnis, 11 zu Straflager, 1 zu Jugendstrafe von unbestimmter Dauer. Verhängt wurden allein oder neben Freiheitsstrafen 83 Geldstrafen. 43 der 55 Todesurteile wurden vollstreckt. 4 der Verurteilten verdankten ihr Leben einem Gnadenakt des Reichsjustizministers. Bei 5 Verurteilten verhinderte das Kriegsende die Vollstreckung, 2 Verurteilte nahmen sich das Leben. Ein Todesurteil wurde im Wiederaufnahmeverfahren aufgehoben. Der jüngste Verurteilte war ein 15 ½ Jahre alter Pole. Der älteste Angeklagte war 68 Jahre alt. Vielfältige „Delikte“ ... In der Sache hat das Gericht gegen „Rundfunkverbrecher“ verhandelt, gegen Defätisten, Kritiker, Miesmacher, Witze-Erzähler. Gegen Menschen, die unbefugt das Parteiabzeichen der NSDAP trugen oder sich sonst als Parteigenossen gerierten. Die 173 Luftangriffe auf Bremen prägten die Judikatur; die Volksschädlingsverordnung spielte die ihr zugedachte zentrale Rolle. Verurteilt wurden Plünderer, das heißt: Männer und Frauen, die sich nach einem Bombenangriff schutzlos herumliegendes Gut angeeignet hatten. Es ging gegen Brandstifter, die durch ihre Tat nach Meinung des Gerichts der Widerstandskraft des deutschen Volkes Abbruch getan hatten. Es ging um Diebstahl und andere Eigentumsdelikte bei Aufräumungsarbeiten nach Bombenangriffen, Diebstahl aus Luftschutzräumen und aus von Bomben beschädigten Häusern, um Einbruchsdiebstahl zu Zeiten, in denen die Hausbewohner wegen Luftalarms im Luftschutzbunker saßen. Betrug konnte ein Volksschädlingsverbrechen sein: Das Reich entschädigte die Opfer von Bombenangriffen in einem administrativ präzise geordneten Verfahren. Wehe dem, der bei der Meldung von Schäden nicht mit höchster Korrektheit vorging und Verluste geltend machte, die er gar nicht oder nicht durch Bomben erlitten hatte! Eisenbahn7 diebstahl und Postdiebstahl waren ein anderer Schwerpunkt der Volksschädlingsverbrechen. Hier bekämpfte das Gericht alle, die durch ihre Tat das Funktionieren von Bahn und Post und damit die Verbindung zwischen Heimat und Front störten. Letzteres galt vor allem für Angeklagte, die sich an Feldpostsendungen vergriffen. Körperverletzung konnte ein Volksschädlingsverbrechen sein - wenn sie Folge einer Wirtshausschlägerei war, die zur Zeit der nächtlichen Verdunkelung stattgefunden hatte. Verhandelt wurde gegen Sittlichkeitsverbrecher, die im Schutz der Verdunkelung ein Delikt begingen - nach dem Änderungsgesetz von 1941 waren sie fast immer „dem Tode verfallen“. Meuterei lag vornehmlich Zuchthausgefangenen zur Last, die ausbrechen wollten - da sie wegen ihrer Vorstrafen regelmäßig als „gefährliche Gewohnheitsverbrecher“ angesehen wurden, fielen hier viele Todesurteile. Das Gericht verhandelte eine einzige Anklage wegen Mordes. Es ging um Totschlag. Es ging um nicht unter die VVO fallende Diebstähle, Unterschlagung, Urkundenfälschung, Kanzelmissbrauch - hier wurde ein Prediger der Bekennenden Kirche verurteilt, der um Fürbitte für die verhafteten Brüder gebeten hatte. Frauen hatten sich wegen verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen zu verantworten. Frauen standen vor dem Sondergericht, weil sie ihrem Geliebten, der Soldat war, zur Fahnenflucht oder zur unerlaubten Entfernung von der Truppe Beihilfe geleistet hatten (die Männer wurden von Kriegsgerichten meist zum Tode verurteilt). Schließlich waren Wehrkraftzersetzung, Sabotage, Wehrkraftbeschädigung und Gehorsamsverweigerung Gegenstand von Verfahren. 8 ... besonders „Kriegswirtschaftsverbrechen“: Und dann war da der riesige Komplex der Kriegswirtschaftsverbrechen! In unserer Dokumentation mussten wir einen der drei Bände nur diesem Komplex widmen. Lebensmittel und Rohstoffe waren streng rationiert. Wer sie erwerben wollte, brauchte Bezugsberechtigungen besser bekannt sein dürfte der Ausdruck „Marken“. Wer mit Marken manipulierte, sei es bei der Herstellung oder beim Umgang damit, wer versuchte, Marken zweimal zu verwenden, wer Marken falsch abrechnete: der war schnell ein Fall für das Sondergericht. Wer dem Verbot zuwider Dritte mit Waren ohne Marken belieferte oder wer versuchte, Tauschgeschäfte ohne Marken zu machen - und erwischt wurde - der fand sich schnell ebenso vor dem Gericht wieder wie jene, die sich nicht an die staatlich festgesetzten Preise hielten. “Zurückhaltung von Geldzeichen“ war strafbar - Geld sollte nicht in den Sparstrumpf kommen, sondern in den Geldkreislauf, damit der Krieg finanziert werde. Im Übrigen ging es um Verstöße gegen Bewirtschaftungsvorschriften in Bezug auf die Gewinnung und den Verbrauch einzelner Lebensmittel und Bedarfsgegenstände. Das Sondergericht hat sich mit Leuten beschäftigt, die unerlaubt schlachteten und dadurch Fleisch der Bewirtschaftung entzogen und letztlich die Versorgung gefährdeten. Es hatte zu tun mit „Schwarzbutterern“, die Butter auf eigene Rechnung stampften. Gegenstand der Verhandlung waren Wurst, Talg, Öl und Fett, Milch, Eier und Käse, Getreide, Mehl, Futtermittel, Kaffee, Tabak, Spirituosen, Seife, Schuhe, Stoffe. Kleider, Papier, Metall und Benzin. In einem Satz: Staatsanwaltschaft und Gericht haben den ganzen weiten Kreis des Kriegsstrafrechts ausgeschritten. Zur Person: Richter und Staatsanwälte Das Sondergericht Bremen begann seine Tätigkeit am 15. März 1940. Zu seinem Vorsitzenden ernannte der Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg den Präsidenten des Landgerichts. Der ließ sich in aller Regel vertreten von einem altbewährten Landgerichtsdirektor - nach heutigen Begriffen ein Vorsitzender Richter. Die Staatsanwaltschaft richtete eine Abteilung ein, die von einem Ersten Staatsanwalt geleitet wurde und speziell für Sondergerichtssachen zuständig war. Insgesamt wurden im Laufe der Jahre 13 Richter und 11 Staatsanwälte tätig. In der Hauptsache sind es immer wieder dieselben 10 Richter und 4 Staatsanwälte, deren Tätigkeit wir beobachten konnten. 9 Ich werfe einen kurzen Blick auf die Biographien dieser Herren. Der Jüngste - ein Staatsanwalt - war 1906 geboren; seine Kollegen gehörten den Jahrgängen zwischen 1885 und 1903 an. Die meisten von ihnen waren in ihrem Beruf lange vor 1933 etabliert. Nur beispielhaft: Der ständige Vorsitzende des Sondergerichts war 1940 55 Jahre alt; er war schon 1913 bremischer Amtsgerichtsrat geworden. Der Leiter der Staatsanwaltschaft war 1940 40 Jahre alt; seine Ernennung zum Staatsanwalt in Bremen datiert von 1927. Keiner hatte sich bis zur „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 als Parteigänger der NSDAP hervorgetan. Sie waren wie die Masse ihrer Berufskollegen erst nach 1933 in die Partei oder deren Gliederungen eingetreten. Äußere Arbeitsbedingungen Überflüssig zu sagen: Die äußeren Umstände der Arbeit waren hart. Richter und Staatsanwälte waren wahrlich stark belastet. Im Mai 1942 berichtete der Vorsitzende, ihm stünden 4 Herren zur Verfügung, sie müssten zur Zeit 4 Tage in der Woche Sitzungen abhalten. Wohlgemerkt: Die Richter hatten neben ihren Aufgaben im Sondergericht Funktionen in anderen Spruchkörpern wahrzunehmen. 1942 war der „Geschäftsanfall“ so groß, dass eine Kammer des Sondergerichts Hamburg von Mai bis September nach Bremen abgeordnet wurde. Die wöchentliche Arbeitszeit der Gerichtspersonen betrug mehr als 50 Stunden. Die ständige „Luftgefahr“ und die Entbehrungen der Kriegszeit belasteten alle. Als der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft im Juli 1942 im Terminsvermerk notierte, ein milde bestrafter Angeklagter sei nur aus Hunger straffällig geworden, bemerkte sein Vorgesetzter am Rande: „Hunger haben wir alle“. Es gab Ausfälle wegen Krankheit und wegen Einberufungen zur Wehrmacht. Und nicht immer konnte schnell zur Hauptverhandlung geschritten werden. Nicht selten musste der Vorsitzende zur Wehrmacht einberufene Zeugen aus den besetzten Gebieten kommen lassen - was im Ergebnis meist funktionierte, aber doch Zeit kostete. Gelegentlich musste er den Angeklagten aus einem entfernten Zuchthaus oder sogar aus einem Konzentrationslager herbeischaffen - was u. a. wegen der Sicherheitsvorkehrungen aufwendig war denn man müsse, ließ der Vorsitzende den Gefängnisvorstand und die KZ-Kommandanten wissen, mit einem Todesurteil rechnen (dies sollte aber bitte vertraulich behandelt werden). 10 Auch die Staatsanwaltschaft war aufs Äußerste gefordert. Sie hatte nicht nur zu ermitteln und anzuklagen und zu vollstrecken. Sie hatte in Sondergerichtssachen nach Berlin zu berichten. Sie hatte mitzuteilen, welche Anträge sie zu stellen gedachte. Zumeist billigte Berlin die Absichten, oft wies der Reichsjustizminister an, andere, meist schärfere Strafen zu beantragen. Gelegentlich ist in den Akten die „Fühlingnahme“ der Staatsanwaltschaft mit dem Gericht dokume ntiert: Wie denn die Richter einen Fall so sähen .... Und dann war der da stete Druck, schnell zu ermitteln und anzuklagen! Das gelang durchaus nicht immer - etwa dann, wenn Zeugen Soldat geworden waren. Dann mussten die Akten manchmal weit versandt werden in besetzte Länder, damit Kriegsrichter die Zeugen kommissarisch vernehmen konnten. Das hielt auf! Einmal konnte ein Kriegsrichter weit draußen im Felde die liederliche Handschrift des Staatsanwalts nicht lesen: Die Akte kam unerledigt zurück. Der Staatsanwalt ließ seine Verfügung mit Maschine abschreiben und sandte die Akte abermals hinaus. Derweilen saßen die Verdächtigen unverurteilt in der U-Haftanstalt .... Die Vollstreckung war eine umfängliche Aufgabe: Eine justiziell korrekt vollzogene Hinrichtung erforderte einen immensen Verwaltungsaufwand - der die Bremer Staatsanwaltschaft 1944 an die Grenzen der Kapazitäten führte: Damals konnte nicht einmal ein Staatsanwalt nach Hamburg entsandt werden, um dort 4 „Bremer“ Hinrichtungen zu leiten; schließlich musste ein Hamburgischer Staatsanwalt in Amtshilfe tätig werden. Doch unverdrossen dachte man mit, das Vorschlagswesen funktionierte: Man solle doch, schlug ein bremischer Staatsanwalt 1942 vor, den Scharfrichter nicht bar - nach den Hinrichtungen und nach Köpfen bezahlen, sondern ihm seinen Lohn auf das Postscheckkonto überweisen: Der Staatsanwalt habe nämlich bei seiner Reise zur Richtstätte nach Hamburg doch oft untunlich viel Bargeld dabei .... Die Vollstreckung im übrigen war arbeitsintensiv. Verurteilte begehrten Strafausstand, beantragten Unterbrechung der Vollstreckung, weil die Familie ausgebombt war, andere wollten gnadenhalber - lieber Soldat werden, als im Gefängnis zu sitzen. Strafreste waren im Gnadenwege auf Bewährung auszusetzen - und nach Ablauf der Bewährungszeit „in Gnaden“ zu erlassen. Das funktionierte bis zum Schluss: Britische Soldaten kämpften schon innerhalb des Gerichtsbezirks, da ging noch eine telegraphische Begnadigung nach dem Zuchthaus LübeckLauerhof hinaus mit dem Befehl, eine Gefangene sofort frei zu lassen: Auch die Justiz des Dritten Reiches ließ niemanden länger im Gefängnis sitzen, als ihm zudiktiert war. 11 Der Tagungsort: Der Strafkammersaal des Landgerichts Das Gericht tagte regelmäßig im Strafkammersaal des Landgerichts Bremen. Im Mai 1942, als die Bombenangriffe auf Bremen zunahmen, schlug die Staatsanwaltschaft vor, Anklagen gegen Plünderer sofort nach dem Angriff an der „Bombenschadensstelle“ zu verhandeln, um die Abschreckungswirkung der Todesurteile zu erhöhen. Dies unterband freilich der Präsident des Oberlandesgerichts. Dagegen verhandelte das Gericht gelegentlich im Großen Saal des Reichspostamtes vor extra geladenen Postangestellten. Dann standen Anklagen gegen Postleute zur Verhandlung, die sich vornehmlich an Feldpostsendungen vergriffen hatten. Als eine der Zuhörerinnen später selbst angeklagt und verurteilt wurde, fiel die Strafe härter aus, weil sie sich zwei seinerzeit verkündete Todesurteile nicht hätte zur Warnung dienen lassen. Das Sondergericht und die Öffentlichkeit Das Gericht tagte öffentlich. Die Öffentlichkeit wurde nur ausgeschlossen, wo das Gesetz es vorsah. Die Presse berichtete über Verhandlungen, Urteile und Hinrichtungen. Über Hinrichtungen unterrichtete zudem die Staatsanwaltschaft das Publikum durch blutrote Plakate, welche die Deutsche Städtereklame GmbH an den Litfaß-Säulen Bremens anschlug. Jedoch nicht immer: Im Juli 1944 wurden vier Franzosen wegen Diebstahls zum Tode verurteilt. Diesmal verbot das Ministerium die öffentliche Bekanntmachung der Hinrichtungen. Der Vorsitzende remonstrierte: „Diese Anordnung ist nicht verständlich. Anerkanntermaßen ist der Hauptzweck, der mit dem Erlaß und der Vollstreckung derartiger Urteile verfolgt wird - und der in der heutigen Kriegszeit mit Recht verfolgt werden muss - die Abschreckung gleichgesinnter Elemente von ähnlichen Straftaten.“ Offenbar fürchtete der Richter um den von ihm genau erkannten Sinn seiner Arbeit. Vom Verhandlungsstil des Sondergerichts Verhandlungen vor dem Sondergericht Bremen wird man sich nicht vorstellen dürfen wie eine Verhandlung vor dem Volksgerichtshof unter Roland Freisler. Jedoch wurde der Prozessstil nach Art der Zeit gepflegt. Regelmäßig wurden die Angeklagten aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Das Gericht erschien, den Hoheitsadler an der Robe. Alle erhoben sich. Man entbot sich den deutschen Gruß. Der Umgang mit den Angeklagten war wohl han12 seatisch kühl und distanziert, gewiss autoritär und nach Tatvorwurf und Standesgebühr differenziert. Die Anrede „Herr“ oder „Frau“ wird den Angeklagten kaum zugestanden worden sein und sie werden buchstäblich vor ihren Richtern gestanden sein. Wo die Ausmerzung eines Angeklagten aus der Volksgemeinschaft als die einzig gerechte Sühne erschien, da werden Staatsanwalt und Richter schon im Saal in Ton und Wortwahl den verbalen Unflat produziert haben, der danach im Urteil über die Verurteilten ausgekippt wurde. Und mit welcher Behandlung durften wohl jene des Postraubs angeklagten Frauen rechnen, die vor einer großen Kulisse von Postangestellten zur Abschreckung aller zum Tode verurteilt wurden? Verteidigung vor dem Sondergericht Die meisten Angeklagten hatten einen Verteidiger, oft vom Gericht bestellt. Aber deren Möglichkeiten waren schon von Gesetzes wegen beschränkt. Das Beweisantragsrecht existierte, war faktisch aber schwach, weil es im Belieben des Gerichts stand, einen Beweis zu erheben. Die Intensität der Verteidigung war unterschiedlich: Es gab umfängliche Schutzschriften und dann wieder fehlen sie, manchmal legten Anwälte kurzfristig das Mandat nieder und ihr gewesener Mandant stand dann allein vor seinen Richtern - oder deswegen, weil der Anwalt „wegen Alarms“ ausgeblieben war. Es gibt Zeugnisse, dass verständige Rechtsanwälte sehr genau wussten, wie aussichtslos ihre Bemühungen angesichts des allgemein bekannten Kampfauftrages der Sondergerichte waren - einmal ließ der Präsident des Oberlandesgerichtes einen Hamburger Rechtsanwalt gehörig rüffeln, weil dieser erklärt hatte, die Urteile stünden schon vor der Verhandlung fest (womit er durchaus recht hatte, ich komme darauf zurück). Den Stellenwert der Verteidigung mag man daran ermessen, dass der Name des Verteidigers ganz selten tritt eine Rechtsanwältin auf - im Urteil gar nicht erwähnt wurde. Die Tatsachenfeststellung Das Prozeßrecht wurde korrekt angewandt. Das Gericht stellte den Sachverhalt nach den Regeln fest. In der Hauptverhandlung hörte man den Angeklagten, der auch das letzte Wort hatte. Beweise wurden erhoben und gewürdigt. Unglaubwürdige Zeugen blieben außer Betracht. In drei Fällen glaubte das Gericht den Angeklagten die Einlassung, ihre Geständnissen seien von der Gestapo durch Prügel erzwungen worden. Das Gericht hörte Gutachter - in 20 Fällen auch zur Schuldfähigkeit der Angeklagten. Gelegentlich musste das Wetteramt gutachten: 13 Hatte zur Tatzeit der Mond derart hell geschienen, dass es trotz Verdunkelung zu hell war, um von einer „Ausnutzung“ der Verdunkelung durch den Angeklagten sprechen zu können? In Kriegswirtschaftssachen traten Gutachter besonders häufig auf: Wie schwer war das Schwein, als man es schlachtete ? War durch die „Schwarzschlachtung“ die Versorgung der Bevölkerung gefährdet worden ? Mit der Zeit entwickelte das Gericht selbst hohe Sachkunde in vielen Feldern der Kriegswirtschaft. Gerade hier blieb von einer Anklage manchmal nicht gar so viel übrig: Aus vermeintlich vielen Zentnern hinterzogenen Fleisches wurden nach der Beweisaufnahme hin und wieder nicht ganz so viele Kilogramm. Der Grundsatz „in dubio pro reo“ galt vor dem Sondergericht. Weil das Gericht z.B. selbst aus Erfahrung wußte, dass der Luftdruck einer Sprengbombe oft seltsame Wege geht, glaubte es gelegentlich die Behauptung eines Angeklagten, er habe sehr wohl die seltsamen Schäden erlitten, die er bei der Entschädigungsbehörde angemeldet hatte. Rechtliche Bewertung – sine ira et studio? Das Gericht hat die festgestellten Tatsachen rechtlich gewürdigt - ganz so, wie es die Art ist der Justiz. Wenn ein Anklagevorwurf nicht bewiesen werden konnte, sprach das Gericht frei. Freigesprochen hat das Gericht - selbstverständlich - wo es am Tatbestand fehlte: Der Ingenieur, der an Bord eines deutschen Schiffes in norwegischen und schwedischen Hoheitsgewässern ausländische Sender gehört hatte, war kein Rundfunkverbrecher, denn seine Tat war, so das Gericht, nicht „im Reichsgebiet“ begangen. Wo das Gericht verurteilte, stellte es die üblichen Strafzumessungserwägungen an. Da gab es Fälle, in denen das Gericht argume ntierend darlegt, warum es entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft die Todesstrafe nicht verhängt hat. Oder es wog das Für und Wider ab - zugunsten des Angeklagten. Es gibt Urteile, in denen fast so etwas wie ein Mitfühlen des Gerichts erkennbar wird. Mancher Freispruch wirkt konstruiert. Reue der Angeklagten konnte das Gericht milde stimmen. Nicht jeder als Volksschädling angeklagte Mensch wurde nach der VVO verurteilt: Hier fragte das Gericht - mit der herrschenden Meinung - ob der Angeklagte dem Typus des Volksschädling entspreche. Wo es das im Einzelfall verneinte, wurde die VVO nicht herangezogen. Aus den Handakten wissen wir, dass die Staatsanwaltschaft das Gericht in solchen Fällen gelegentlich intern heftig kritisiert hat - oder im Gegenteil: Einmal will der Staatsanwalt selbst die VVO nicht angewandt wissen, weil der Angeklagte sich in der Verhandlung als das erwiesen habe, was man in Bayern einen „Depp“ nenne. Ähnliches gilt bei Anklagen gegen Plünderer: Wenn das Gericht das ausschließlich angedrohte Todesurteil für unangemessen hielt, erklärte es, der Ange14 klagte entspreche nach gesundem Volksempfinden weniger einem Plünderer als einem Dieb. Allerdings: In einem dieser Fälle war der „Plünderer“ ein 68 Jahre alter Mann, Frontkämpfer im Weltkrieg 1914-1918 und als einfacher Soldat Träger hoher Kriegsauszeichnungen. Das galt etwas ! Er hatte nach einem Luftangriff aus einem zerstörten Packhaus kaum noch genießbare und jedenfalls nicht mehr verkäufliche Marmelade und Konserven mitgenommen. Wert: Reichsmark 5,30 - 5,70. - Solche Volksgenossen brachte das Gericht dann doch nicht unter die Guillotine. Aber wehe, wenn ein Zuchthausgefangener beim Räumen eines zerstörten Erdbunkers eine billige Armbanduhr, eine fast unbrauchbare Pfeife, ein nicht funktionierendes Feuerzeug, eine altmodische Zigarettenspitze und eine verrostete Tabaksdose mitnahm: Ihm war das Todesurteil wegen Plünderns gewiss. Und Gnade Gott dem Zuchthäusler, der beim Schutträumen zwei Stücke Kupferdraht mit „Altmetallwert“ mitgenommen hatte! 1 Jahr 3 Monate Zuchthaus waren die Strafe. Nach Verkündung des Urteils verfügte die Staatsanwaltschaft die Beseitigung der Kabel. Begründung: Sie seien „wertlos“. Diese Art des Judizierens überwiegt bei weitem. Judikatur cum ira et studio: Der Kampfauftrag wird erfüllt Gerade an solch unterschiedlichem Judizieren kann man erkennen: Man würde irren, wenn man annehmen wollte, das Gericht habe auf seine Weise und in richterlicher Unabhängigkeit unter den schwierigen Bedingungen der Kriegszeiten Recht sprechen und die Angeklagten listig schützen wollen. Die Wahrheit ist: Gericht und Staatsanwaltschaft wollten mit den Mitteln der Justiz ihren Kampfauftrag an der Heimatfront ausführen. 90 Prozent der Angeklagten sind verurteilt worden. Der früher erwähnte Schwarzhörer in norwegischen Gewässern mag den Tatbestand eines Rundfunkverbrechens nicht erfüllt haben, weil das Gericht den Begriff des Tatorts eng auslegte - in viel mehr Fällen hat es Tatbestände weit und gezielt zum Nachteil der Angeklagten ausgelegt. Da wurde das im Freundes- oder Familienkreis gesprochene kritische Wort zur „öffentlichen“ Äußerung - weil es an die Öffentlichkeit dringen kann. Da war selbst die an eine Klosettwand im Betrieb gekritzelte Schmähung des Führers eine „öffentlich“ vollzogene heimtückische Tat - denn auf dieser Toilette herrschte naturgemäß ein Kommen und Gehen. In dieser Logik waren Kritzeleien in einer Gefängniszelle öffentliche Kundgaben. Da wurde ein „Schwarzhörer“ auch dann verurteilt, wenn er eine zutreffende Nachricht weitererzählte, die der deutsche Rundfunk zwei Tage nach der „Tat“ selbst verkün- 15 dete - denn die vorzeitige Verbreitung dieser Nachricht konnte den Widerstandswillen der Bevölkerung schwächen. Auch bei der Strafzumessung lassen die Erwägungen des Urteils erkennen, in wessen Dienst die Richter sich sahen. Ein „Rundfunkverbrecher“ bekam acht Monate Gefängnis zudiktiert, weil er im April 1940 einen amerikanischen - also damals neutralen - Sender gehört hatte: Die Strafe müsse empfindlich sein, um die durch die Rundfunkverordnung erstrebte Verhinderung des Abhörens ausländischer Sender sicherzustellen. Die Urteile verwendeten die Terminologie der Propaganda: Ein Angeklagter, der abgehörte Nachrichten verbreitet und auch noch kritisch kommentiert hatte, bekam fünf Jahre Zuchthaus - das Urteil sprach von Gefährdung der Widerstandskraft des deutschen Volkes, von staatsfeindlicher Gesinnung, von gemeingefährlichem Treiben und Schamlosigkeit. Ein Kommunist, 1934 vorbestraft wegen Vorbereitung zum Hochverrat und nach Verbüßung der Zuchthausstrafe im KZ Sachsenhausen eingesperrt, nach der Entlassung 1938 wieder in Bremen in Schutzhaft genommen, erhielt 1 Jahr 6 Monate Gefängnis, weil er in einer polizeilichen Vernehmung gesagt hatte, er wisse aus eigener Erfahrung, dass in Konzentrationslagern Gefangene ermordet würden. Damit schädigte er nach Meinung der Richter das Wohl des Reiches und das Ansehen der Reichsregierung, gab Greuelmärchen aus Emigrantenkreisen weiter und lieferte der feindlichen Lügenpropaganda wegen der angeblich unhaltbaren Zustände in deutschen Konzentrationslagern und Gefängnissen neuen Stoff; überhaupt machte er die ganze Einrichtung der KZ-Lager und das Verfahren dort schlecht. Gegen dieses verlogene Treiben müsse, soweit es in der Macht der deutschen Gerichte steht, mit aller Schärfe eingeschritten werden ... Kritikern des Krieges hielt das Gericht die offizielle These von dem „Deutschland aufgezwungenen Krieg“ entgegen. Jeder Volksgenosse weiß, so steht es in Urteilen, dass der Führer sich immer für einen wirklichen und ernsthaften Frieden eingesetzt hat; wer ihn für den Krieg verantwortlich macht, redet gehässig und hetzerisch und beweist niedrige Gesinnung. Beleidigungen des Führers waren geeignet, die Widerstandsbereitschaft des Volkes zu schwächen. Gegen außerordentlich gefährliche und zersetzende Äußerungen musste mit aller Schärfe vorgegangen werden - vor allem, wenn eine dieser Äußerungen das Bedauern über das missglückte Attentat von Georg Elsner vom 8. November 1939 im Bürgerbräukeller in München zum Gegenstand hatte. 16 Urteile im Interesse der Führung Das Gericht verstand sich offenbar als Vollstrecker des Willens der Führung. Deren Fähigkeit, das Volk durch den Krieg zu führen, sollte frei sein von jedem Zweifel. Das Todesurteil gegen einen 48-fachen Dieb wurde so begründet: Der Angeklagte habe durch seine Taten ideellen Schaden angerichtet, indem er in der Bevölkerung große Furcht verbreitete und den Eindruck entstehen ließ, die Sicherheitsorgane seien außerstande, das Eigentum und die Sicherheit der Volksgenossen zu schützen. Wenn der Kampf gegen „Eisenbahnräuber“ und „Posträuber“ von der Führung propagandistisch verschärft wurde, zog das Gericht mit. Dann wurde exemplarisch bestraft: Am 3. Februar 1943 wurde ein 28 Jahre alter, nicht vorbestrafter, geistig beschränkter und dazu epileptoider Posthelfer trotz guter Sozialprognose zum Tode verurteilt, denn: „in jetziger Kriegszeit“ sei der Abschreckungsgedanke unbedingt in den Vordergrund zu stellen. Seine Tat: Er hatte acht bei der Post aufgegebene Koffer ausgeräumt. Die gleiche Strafe erhielten - im großen Saal des Reichspostamtes vor großer Zuschauerkulisse - am 11. Februar 1943 zwei Posthelferinnen – eine von ihnen war schwanger. Die eine, nicht vorbestraft, sollte ca. 50 Päckchen und Feldpostpäckchen weggenommen haben. Die andere, vorbestraft, hatte Briefe und Feldpostsendungen nach Geld durchsucht, Kolleginnen bestohlen und Empfangsbescheinigungen gefälscht. Letztlich wurden beide Frauen begnadigt; die Schwangere freilich erst, nachdem dreimal schon ein Termin zur Hinrichtung festgesetzt worden war. Grund beider Urteile: Das Gericht wollte der gefährlichen Seuche der Beraubung von Postsendungen begegnen. Schwerste Zuchthausstrafen hätten bisher nichts genutzt. Nunmehr müsse mit der härtesten Strafe vorgegangen werden, denn die Geduld des Volkes mit diesen Elementen sei erschöpft. - Weil die Führung mit der Verschlechterung der Versorgungslage das unerlaubte Schlachten forciert bekämpfte, traf 1943 einen „Schwarzschlachter“ die Todesstrafe. Im gleichen Jahr wurde ein Fleischdieb zum Tode verurteilt, , weil „die deutschen Gerichte mit den schärfsten Strafen wirksam gegen das Banditentum vorgehen müssen, das aus den großen Städten kommend nachts die ländlichen Gegenden unsicher macht und dort das Vieh auf den Weiden abschlachtet.“ Auch bei der Verhängung von Freiheitsstrafen reagierte das Gericht auf die Vorgaben der Führung. Zum Gnadengesuch eines völlig unbescholtenen Kolonialwarenhändlers, den das Gericht 1941 zu vier Monaten Gefängnis verurteilt hatte, nahm das Gericht so Stellung: Die Gefängnisstrafe sei im Interesse einer mö glichst weitgehenden Abschreckung verhängt worden; das Gericht sei sich einig gewesen, dass diese Strafe gnadenweise in eine Geldstrafe umgewandelt werden könne. Im März 1942 hatte Propagandaminister Goebbels in einer Rede 17 Kriegswirtschaftsverbrechern den Kampf angesagt. Das Gericht griff bei seinen Strafzumessungserwägungen in Kriegswirtschaftssachen darauf zurück: Die alarmierenden Worte von Goebbels seien durch alle Tageszeitungen gegangen und jeder, der in größerem Maße danach die Rationierungen sabotiere, müsse mit den härtesten Strafen rechnen. Auch dies muss erwähnt werden: Das Gericht hat sehr genau die Absichten verstanden und nachvollzogen, die von der Führung mit dem Änderungsgesetz vom September 1941 verfolgt wurden - das ist jenes Gesetz, das „gefährliche Gewohnheitsverbrecher“ und Sittlichkeitsverbrecher für dem Tode verfallen bezeichnet, wenn das gesunde Volksempfinden oder das Bedürfnis nach gerechter Sühne das erfordert. Eine großer Teil der Todesurteile des Gerichts beruhte auf dieser Vorschrift. Diese Strafen hatten gar nichts mehr zu tun mit der angeklagten Tat. Hier wurde nur noch „ausgemerzt“ aus der Volksgemeinschaft. Einem wegen Betrugs zur Strafe des Beils Verurteilten rief das Gericht noch zu Lebzeiten nach, er habe durch seine Taten gezeigt, dass die Volksgemeinschaft für ihn keinen Platz mehr habe. Zuchthausgefangene, die ausbrechen wollten, wurden zum Tode verurteilt - nicht wegen des Ausbruchs: der sei, so sagte das Gericht, für sich genommen nicht todeswürdig. Aber ihm Blick auf das Vorleben und die Vorstrafen verlange das Bedürfnis nach gerechter Sühne unabweisbar den Tod. In solchen Fällen liest man in den Urteilen oft die Formel, das Gericht habe „unter unwertes Leben einen Schlußstrich“ ziehen wollen. Kein Zweifel: Es ging um Abschreckung. Manchmal schien es dem Gericht freilich zu genügen, nach außen durch harte Freiheitsstrafen und Todesurteile abschreckend gewirkt zu haben. Beispiel Todesurteile: Hier empfahlen Gericht und Staatsanwaltschaft manchmal übereinstimmend Begnadigung, kaum daß das Urteil verkündet war. In seltenen Fällen ging diese Rechnung auf. Einer davon ist jene am 11. Februar 1943 verurteilte, nicht vorbestrafte Posthelferin. Zu deren Gnadengesuch berichtete die Staatsanwaltschaft nach Berlin dies: Sie habe den Tod nicht verdient. Sie habe ein ordentliches Lebens geführt und sei, als sie Zigaretten aus den Feldpostsendungen an sich nahm, Opfer ihrer Rauchleidenschaft geworden. Die über 100 Zuhörer seien bei der Urteilsverkündung von tiefem Mitgefühl ergriffen gewesen. Das gesunde Volksempfinden verlange keine Vollstreckung des Urteils. Dem Abschreckungsgedanken sei durch Verkündung des Todesurteils hinreichend Rechnung getragen. Das Gericht verwies auf den Abschreckungszweck, gab jedoch Begnadigung „anheim“. Resultat: Umwandlung des Todesurteils in acht Jahre Zuchthaus. In anderen Fällen ging die Rechnung dagegen nicht auf. Ein Beispiel: Ein Holländer, der 1944 beim Aufräumen 784 Zigaretten für sich beiseite gelegt hatte, wurde als Plünderer zum Tode verurteilt - und sogleich empfahl 18 man seine Begnadigung: er sei nicht der Typ des Plünderers, nicht vorbestraft, sein Bruder sei „für Deutschland“ an der Ostfront gefallen. Als aus Berlin „statt der erwarteten Gnadenverfügung“ der Vollstreckungsbefehl kam, war die Verwunderung groß in Bremen und empfand man die Hinrichtung als „unbillig“. Indes das half nichts mehr. Doch sind die Gründe für das justiziell verbrämte Töten damit noch nicht vollständig geschildert. Einmal schrieb ein Staatsanwalt diese Notiz in die Handakte: Bei der Verhängung von Todesurteilen sei nicht die „Todeswürdigkeit der Tat“, sondern der Gedanken der Kostenersparnis wesentlich. Ein andermal hieß es: Die an sich mögliche Anordnung der Sicherungsverwahrung sei wegen der „unverhältnismäßig hohen Kosten“ unterblieben; es sei zweckmäßiger, den Verurteilten durch Vollstreckung des Todesurteils aus der Volksgemeinschaft radikal auszumerzen“. Das Sondergericht und der Rassenwahn Gelegentlich finden sich in Urteilen Spuren des Rassenwahns. Einmal schrieb der Vorsitzende in seiner Stellungnahme zu einem Gnadengesuch, die negative Charakteranlage des Verurteilten sei „in erster Linie zurückzuführen auf das von seinem Vater herstammende jüdische Blut“. Jungen deutschen Frauen aus guten bürgerlichen Kreisen blieb die entehrende und künftige Ehemänner abschreckende Zuchthausstrafe erspart - sie würden nämlich, falls sie Mütter werden, trotz ihrer Verfehlungen „gutes deutsches Erbgut in ihren Kindern fortpflanzen“. Ein Verteidiger begründete ein Gnadengesuch für einen Dänen erfolgreich so: Dieser (und seine dänische Frau) seien „bestes germanisches Rassematerial, beides hochgewachsene blonde Menschen“. Der Wahn erreichte seinen Höhepunkt bei der Behandlung von Polen. Die bremischen Justizpersonen hatten genau verstanden, dass dieses „Polentum“ nach dem Willen der Führung ganz besonders hart angefasst werden musste. Drei polnische Jungen, siebzehn Jahre alt, wurden durch ihr Urteil unter das Fallbeil gebracht. Zwei dieser Jugendlichen hatten unter anderem Brot, Butter und Käse gestohlen - man kann sich die Gründe denken. Für das Gericht hatten sie unter rücksichtsloser Ausnutzung der sich bietenden Gelegenheit schwere Eigentumsdelikte begangen; der Oberstaatsanwalts nannte sie „eine Quelle ständiger Gefahr für die Allgemeinheit“. Der dritte, Walerjan Wrobel (2) hatte in der Scheune „seines“ Bauern ein Feuer gelegt, weil er meinte, er werde dann gleichsam zur Strafe nach Hause geschickt. Er irrte. Erst quälte ihn die Gestapo 9 lange Monate im Konzentrationslager Neuengamme; dann schickten ihn die bremischen Richter zur Strafe unter das Fallbeil: Er hatte nämlich nach de19 ren Begriffen durch seine Tat die Widerstandskraft des deutschen Volkes gefährdet - und darauf stand der Tod. Der Todestag dieses polnischen Jungen ist der 25. August 1942. Ausländer vor dem Sondergericht Überhaupt muss ein Wort gesagt werden über die Ausländer vor dem Sondergericht. Damals lebten Tausende von ihnen in Bremen, fast immer unfreiwillig, oft unter erbärmlichsten Umständen, die meisten in Lagern. Auf sie hatte das Gericht ein Auge. Schließlich galten sie als Gefahr, wenn sie sich nicht an die deutsche Ordnung hielten und nicht so arbeiteten, wie sie sollten. Oder wenn sie gar die Gelegenheit zur „Sabotage“ nutzten - das konnte schon ein nicht gleich erklärbarer Defekt an einer Maschine sein. Wegen Sabotage musste sich z.B. ein holländischer Kraftfahrer verantworten, der auf der Autobahn mit seinem Milchlastzug umgekippt war - und durch den Verlust der Milch das deutsche Reich geschädigt haben sollte. Er wurde freigesprochen, weil der Unfall doch technische Ursachen gehabt haben könnte. Vor dem Gericht stand 1942 ein Tscheche, der in einem Brief in die Heimat - der abgefangen wurde - seine missliche Situation und die Lage in Bremen nach den Luftangriffen wahrheitsgemäß geschildert und festgestellt hatte: Es geht mit Deutschland bergab. Die Strafe: 6 Monate Gefängnis. Denn: Unter keinen Umständen könne geduldet werden, dass Ausländer derart entstellende Berichte über die hiesigen Verhältnisse in ihre Heimat senden. Für besonders gefährlich galten „Ausländerbanden“, die sich der Arbeit entzogen oder versuchten, an Lebensmittel zu kommen. Bei Ausländern stellte das Gericht besonders befremdlich klingende Strafzumessungserwägungen an: Sie hätten in Deutschland sehr guten Verdienst, genössen Gastrecht - und verhielten sich doch nicht wohl und störten und gefährdeten den Rechtsfrieden auf schwerste Art und Weise. Ausländer wurden - ausgerechnet - als Volksschädlinge am deutschen Volk verurteilt und in einigen Fällen stützte das Gericht diese Feststellung darauf, dass sie schon früher in ihrer Heimat verurteilt worden seien - was durch Strafregisterauszüge belegt wurde, die aus den besetzten Heimatstaaten der Angeklagten herbeigeschafft wurden. Gnadenerweise gegenüber Ausländern befürwortete das Gericht nur selten, da sie „als Schwäche ausgelegt“ würden. Strafvollstreckung und Strafvollzug 20 Todesurteile des Sondergerichts wurden regelmäßig in der U-Haftanstalt in Hamburg vollstreckt, gelegentlich auch in Bützow-Dreibergen, Wolfenbüttel oder Magdeburg. Die Leichname übergab man der Anatomie. Die Totenscheine wurden ordnungsgemäß in die Vollstreckungshefte eingeheftet. Gelegentlich findet man Berichte der Gefängnisdirektoren über die letzten Stunden der Verurteilten; diese Berichte wurden den Richtern und Staatsanwälten durch Umlauf zur Kenntnis gebracht. Erfolgsmeldungen? Auf Freiheitsstrafen wurde die regelmäßig „erlittene“ Untersuchungshaft nur angerechnet, wenn die Angeklagten geständig gewesen waren. (Haftentschädigung für unschuldig erlittene Untersuchungshaft wurde in keinem Fall gewährt). Freiheitsstrafen wurden an vielen Orten vollzogen; die Reihe der Namen liest sich wie die Sammlung deutscher Zuchthäuser und Gefängnisse. Straflager kamen hinzu. Im Dezember 1944 nutzte eine Frau einen Hafturlaub in Bremen, um einem Justizoberinspektor von den entsetzlichen Zuständen in einem Außenlager des Zuchthauses Anrath zu berichten; sie wolle auf keinen Fall dorthin zurückgehen. Der Staatsanwalt begnadigte die Frau zwar nicht, veranlasste aber im Januar 1945, dass die Strafe nun im Gerichtsgefängnis BremenStadt zu verbüßen sei - das Herannahen der Front auf Anrath zu mag hier das Motiv gewesen sein. Ein besonders hartes Schicksal traf jene Verurteilten, die ihre Strafe in den Moorlagern des Emslandes buchstäblich erlitten. Erst wenn sie über die Quälereien „mooruntauglich“ geworden waren, wurden sie in das Zuchthaus Oslebshausen verlegt. Und damit ging es ihnen immer noch besser als jenem Gefangenen, der am 7. Dezember 1942 aus einem Moorlager in das Konzentrationslager Mauthausen verbracht wurde. Sein Vollstreckungsheft endet mit der Mitteilung des Kommandanten von Mauthausen, der Häftling sei dort am 6. Januar 1943 verstorben. Insgesamt haben wir 5 Fälle gefunden, in denen Verurteilte während oder nach Verbüßung der Strafe in ein Konzentrationslager gebracht worden sind. Dies widerlegt übrigens ein beliebtes Argument der Apologie der Justiz nach dem Krieg: Sie hätte an sich unschuldige Angeklagte bewußt nicht freigesprochen und eher scharf verurteilt, um die Gestapo zu hindern, die Freigesprochenen vor dem Gerichtssaal zu verhaften und in ein Konzentrationslager zu verschleppen. Tatsächlich wurden Justizgefangene der Gestapo übergeben - und die Justiz protestierte nicht sondern vermerkte im Vollstreckungsheft: „Die Strafvollstreckung gilt als erledigt. Weglegen.“ 21 Auch das kam in seltenen Fällen vor: Verurteilte wurden zur Wehrmacht einberufen. Einige fanden sich auf diese Weise im berüchtigten Strafbataillion 999 wieder. Kein Problem für die Vollstreckungsbehörde: Die Strafvollstreckung galt als unterbrochen. Die Motive der Gerichtspersonen Die Staatsanwälte und Richter haben keine Zeugnisse dafür hinterlassen, dass sie bei ihrem Tun von Zweifeln geplagt worden wären. Sie standen hinter dem, was sie taten. Sie wollten, was sie sollten. Nichts spricht dafür, dass der Generalstaatsanwalt in Hamburg oder das Reichsjustizministerium die Bremer Staatsanwaltschaft zu einer besonders harten Praxis hätten anhalten müssen - wenn auch in wenigen Fällen belegt ist, dass Anträge auf Todesstrafe nur auf Weisung aus Berlin gestellt worden sind. Und nichts belegt, dass die Richter unter dem Schutz ihrer Unabhängigkeit versucht hätten, das Kriegsstrafrecht listig zum Vorteil der Angeklagten auszulegen. Nein: alle wollten zeigen, daß sie als Richter und Staatsanwälte Kämpfer im Heerbann des Führers sein konnten - genauso gut wie die Polizei und sogar noch besser, weil das Volk den Entscheidungen unabhängiger Richter viel mehr vertraue als den Maßnahmen der Polizei. Belegt ist: Staatsanwaltschaft und Gericht legten Wert auf Distanz zur Polizei und zumal zur Gestapo. Die teilt manchmal bei Übersendung der Akten ihre Auffassungen zur Schwere der Tat mit und läßt wissen, welche Strafe „herauskommen“ müsse. Das läßt die Justiz ziemlich kalt: Solche Stellungnahmen der Gestapo „fehlten ja auch gerade noch“, vermerkt ein Staatsanwalt in seinen Akten. Sie glaubten fest daran, als Organe der Rechtspflege gute Arbeit zu tun im Sinne des Auftrags. Der Schock des 26. April 1942 Eben deswegen waren die bremischen Richter und Staatsanwälte wie ihre Kollegen im Reich entsetzt über die Richter- und Justizschelte, die der Führer am 26. April 1942 übte. Hitler hatte in einer langen Rede vor dem Reichstag über viele Dinge gesprochen; in einem obiter dictum hatte er ein ihm zu milde erscheinendes Urteil gerügt und in rüden Worten gedroht, er werde künftig jeden Richter aus dem Amt entfernen, der das Gebot der Stunde nicht verstanden habe. Diese Kritik löste unter den leitenden Justizpersonen erst das namenlose Entsetzen der sich vom obersten Kriegsherrn zu Unrecht kritisiert Fühlenden und zweitens den Wunsch aus, alles zu tun, um solcher Kritik den Boden zu entziehen. Staatssekretär Franz Schlegel22 berger, interimistisch Chef des Reichsjustizministeriums, ließ den nach Hitlers Meinung zu milde bestraften Justizgefangenen der Polizei „zur Exekution überstellen“. Für die Praxis des Sondergerichts Bremen wirkte sich Hitlers Kritik so aus: Der Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, Senator Curt Rothenberger, etablierte ein System der Lenkung, das unter dem amtlichen Begriff der „Vor- und Nachschauen“ bekannt ist - intern sprach man treffender von „Steuerungskonferenzen“. Die Reaktion der Justiz: Steuerung der Judikatur Die erste dieser Besprechungen fand am 16. Mai 1942 statt; sie blieben bis zum Kriegsende ein klandestiner Teil des Rechtslebens im Bezirk. Protokolle dieser Versammlungen sind erhalten. Auf Einladung Rothenbergers besprachen die Vorsitzenden der Sondergerichte und die Leiter der Anklagebehörden regelmäßig in Hamburg die anstehenden Verfahren; sie erörterten, welche Anträge die Staatsanwaltschaft zu stellen beabsichtigte - oder angewiesen war, zu stellen - und welche Strafe wohl „herauskommen“ sollte. Nach der Verhandlung besprach man die Ergebnisse. Rothenbergers Ziel: Die Urteilspraxis sollte höheren Orts unter keinen Umständen wieder Anstoß erregen. Es sollte kein Zweifel daran entstehen können, daß die Justiz mit ihren Mitteln ihren Kampfauftrag im Innern erfüllte. Rothenberger verlangte, Staatsanwaltschaft und Gericht sollten ständig „Fühlung“ halten - was in der Praxis auch geschah und gelegentlich sogar in den Handakten der Staatsanwaltschaft vermerkt wurde. Vor allem wollte Rothenberger gegenüber der Öffentlichkeit den Eindruck vermeiden, Gericht und Staatsanwaltschaft seien in Sondergerichtssachen unterschiedlicher Meinung. Er ordnete an, daß beide letztmals vor dem Schlussvortrag des Staatsanwalts „Fühlung“ nehmen sollten nachdem zuvor der Vorsitzende sich mit seinen Beisitzern eine Meinung gebildet hatte. Hintergrund war eine „Panne“ im Juli 1942: Der Staatsanwalt beantragte, wie er es nur mit dem Vorsitzenden des Sondergerichts abgesprochen hatte, ein Todesurteil. Jedoch wollten die Beisitzer nur acht Jahre Zuchthaus geben. Das wollte Rothenberger künftig unmöglich machen. Das Gericht unterbrach von jetzt an die Sitzung und zog sich zur Beratung zurück. Der Herr Staatsanwalt verschwand im Beratungszimmer. Und danach stellte er in öffentlicher Sitzung einen konvenabler Strafantrag ..... Diese Steuerungskonferenzen haben die Praxis geprägt. Ich kann nur Beispiele nennen: Hier entstand die Idee, gegen Posträuber exemplarische Strafen zu verhängen und die Verhandlung im großen Saal des Reichspostamtes vor Postleuten abzuhalten. Hier wurde Walerjan Wrobel 23 schon vor seinem Prozeß zum Tode verurteilt. In der Vorschau vom 26. Juni 1942 stellten die Herren fest: Keine Bedenken gegen die Todesstrafe an diesem 17 Jahre alten Jungen. Das Urteil lautete denn auch auf Tod - das Gericht ließ jede der vom Verteidiger bezeichneten rechtlichen Möglichkeiten ungenutzt, zu einem anderen Urteil zu kommen. In der Nachschau vom 10. Juli 1942 empfahlen Gericht und Staatsanwaltschaft dann die Begnadigung zu langjährigem Straflager. Indes war der Generalstaatsanwalt dagegen und „Herr Senator“ Rothenberger hielt einen Gnadenerweis für sehr gefährlich bei einem Polen, der eine deutsche Scheune angesteckt hatte. Also: Hinrichtung. Das Ende des Sondergerichts – 27. April 1945 Die letzte Gerichtsverhandlung vor dem Sondergericht fand am 24. April 1945 statt. Die Briten standen vor der Stadt. Man tagte bei Kampflärm im engsten Kreis. Das Gericht war mit nur einem Richter besetzt, der Staatsanwalt fehlte. Das Urteil lautete auf 9 Monate Gefängnis wegen Beraubung von Feldpostsendungen. Am 27. April 1945 kapitulierten Bremens Verteidiger vor den Briten. Die Sieger schlossen die Gerichte und entzogen speziell den Sondergerichten die Gerichtsbarkeit - so wie sie das gemäß einem Befehl von General Eisenhower überall in den besetzten deutschen Gebieten taten. Der Landgerichtspräsident kam wie der Chef der Anklagebehörde in Internierungshaft. Die übrigen Richter und Staatsanwälte wurden vorläufig entlassen. Entlassen wurden auch andere: Ausländische Insassen der bremischen Gefängnisse. Erste Maßnahmen der Sieger: Korrektur der Urteile Schon im Juni 1945 öffnete die Militärregierung die bremischen Gerichte wieder. Allerdings verrichteten jetzt Rechtsanwälte die Geschäfte der Richter und Staatsanwälte. Und der neu eingesetzte Justizsenator Theodor Spitta bekam von der Militärregierung den Auftrag, alle noch nicht durch Vollstreckung erledigten Urteile des Sondergerichts überprüfen zu lassen. So geschah es. Allerdings wurde kein einziges Urteil für nichtig erklärt oder aufgehoben. Herabgesetzt wurden allenfalls die Strafen - wenn sie unter dem Einfluß nationalsozialistischer Auffassungen und der Kriegssituation übersetzt gewesen waren. Das heißt: Beileibe nicht alle Strafen wurden herabgesetzt. Vornehmlich Verurteilungen wegen Verstößen gegen 24 Bewirtschaftungsvorschriften erschienen auch nach dem Ende des Krieges als in der Höhe oft gerechtfertigt. Trotzdem: Viele Verurteilte kamen frei, weil die herabgesetzten Strafen verbüßt waren - aber andere blieben noch einige Zeit im Gefängnis oder im Zuchthaus. Ebenso wurden in Einzelfällen Verurteilte des Sondergerichts nach der Kapitulation zum Strafantritt geladen. Gnadenweise Erlasse von Strafresten kamen noch lange nach Kriegsende und selbst noch in den beginnenden 5oer Jahren vor. Vom Sondergericht verhängte Geldstrafen wurden weiterhin vollstreckt. Wir haben sogar - wenige - Fälle gefunden, in denen noch offene Geldstrafen anläßlich der Währungsreform 1948 im Verhältnis 1:10 umgestellt wurden. Noch 1955 war die Frage problematisch, ob eine im Januar 1945 ausgesprochene Verurteilung zur Abführung des Mehrerlöses unter die Bestimmungen des Straffreiheitsgesetzes 1954 falle - ein bremischer Referendar schrieb dazu einen Aufsatz in einer Fachzeitung. Selbstredend blieben die Strafen im Strafregister vermerkt. Die durch Vollstreckung erledigt gewesenen Urteile konnten durch die 1947 erlassene bremische Gesetzgebung zur Wiedergutmachung von nationalsozialistischem Unrecht in der Strafrechtspflege korrigiert werden. Wir haben allerdings in den Akten nur wenige Entscheidungen dazu gefunden. Lediglich in einem Fall hat das Landgericht Bremen später - 1950 - ein Urteil des Sondergerichts für aufgehoben erklärt. Im gleichen Jahr verlieh das Landgericht einem Verurteilten die bürgerlichen Ehrenrechte wieder, die ihm das Sondergericht entzogen hatte. 1964 setzte das Landgericht eine gnadenhalber in 12 Jahre Zuchthaus umgewandelte Todesstrafe auf 3 Jahre herab. In den 90er Jahren hat das Landgericht Bremen die auf nationalsozialistischem Unrecht beruhenden Todesurteile des Sondergerichts auf Antrag der Staatsanwaltschaft aufgehoben (3). August 1945: Der Vorsitzende erstattet Bericht Nach der Schließung der Gerichts Bremens schrieb der ständige Vorsitzende einen „Tätigkeitsbericht“ nieder, der im August 1945 festgestellt war und nach dem Zeugnis des Verfassers eine mit den übrigen Richtern abgestimmte wahrheitsgemäße Darstellung für die amerikanische Besatzungsmacht war. Danach war es so gewesen: Der Mitwirkung im Gericht habe man sich nicht entziehen können. Man habe einem Dienstbefehl zu gehorchen gehabt. Die Richter hätten die Angeklagten anständig behandelt und ihren Ehrgeiz daran gesetzt, den Sachverhalt umfassend zu erforschen und Zeugen und Sachverständige zu hören. Dies könnten alle am Sondergericht tätig gewesenen Verteidiger bestätigen. Auch die Angeklagten hät25 ten dies offenbar so gesehen, denn die Zahl der Wiederaufnahmeanträge sei verschwindend gering gewesen. Anders als andere Sondergerichte hätte das bremische Gericht keine härteren Strafen ausgesprochen als nach der Sachlage unbedingt geboten gewesen sei. Wegen seiner angeblich zu milden Urteile hätten übergeordneten Stellen in Hamburg und Berlin dem Gericht wiederholt Schwierigkeiten bereitet und Vorwürfe erhoben. Mit der Gestapo habe man niemals zusammengearbeitet, sondern sich wegen ihrer Eingriffe in die Justiz beschwert. Die Ermittlungen der Gestapo seien oft unzureichend und Vernehmungsprotokolle unzuverlässig gewesen, was das Gericht in der Hauptverhandlung habe korrigieren können. Wenn Angeklagte behauptet hätten, Ihre Aussagen seien von der Polizei durch Schläge erzwungen worden, sei das Gericht dem nachgegangen. Das Verhältnis zur Rechtsanwaltschaft sei besonders gut, harmonisch und reibungslos gewesen. In der Sache sei die Bilanz des Gerichts gar nicht schlecht. Die Erfahrung habe gezeigt, dass das Gericht durch seine Strafen z.B. bei den Postund Eisenbahnräubereien einen erheblichen Rückgang der Straftaten erreicht habe. Bei den Kriegswirtschaftsverbrechen sei es gelungen, ein Kriegsschiebertum großen Stils, wie es sich im Krieg von 1914 bis 1918 breitgemacht habe, nicht aufkommen zu lassen. Der Bericht schließt wörtlich: „Das Sondergericht Bremen hat nach alledem die ihm gestellte Aufgabe, nämlich während des Krieges auf dem ihm übertragenen Arbeitsgebiet für Ordnung in seinem Bezirk zu sorgen und das schwere Verbrechertum niederzuhalten, nach Möglichkeit zu erfüllen gesucht.“ Das ist fürwahr ein großes Schlusswort. „Auftrag ausgeführt und dabei aufrecht geblieben“ lautet die Botschaft. Wir haben das unsere an der Heimatfront getan. Wir haben in unserem Bezirk für Ordnung gesorgt. Was für ein Selbstzeugnis: Wir waren die Ordner des totalen Krieges. Solche Selbstdarstellung konnte auch deswegen so selbstgewiß sein, weil das Sondergericht durchaus nicht gegen die Wünsche und Vorstellungen der Mehrheit der Bevölkerung judiziert hatte. Im Gegenteil. Der Kampf gegen Kriegsschieber war populär. Vor Gericht alle, die sich in der allgemeinen Knappheit Vorteile zu verschaffen suchten ! Die Faust dem schweren Verbrechertum ! Und wehe den Ausländern, die das Gastrecht mißbrauchten ! Nein, das Sondergericht wurde in der Masse der Bevölkerung nicht betrachtet als Terrorinstrument. Niemand rief nach einer Amnestierung der von ihm Verurteilten. Herabsetzung der unter dem Eindruck des Krieges ausgesprochenen Strafen - das genügte als Korrektur. Und was die am Sondergericht tätig gewesenen Staatsanwälte und Richter anging: Ihre Entlassung durch die Militärregierung war durchaus nicht immer das letzte Wort. 26 Und wie erging es den Richtern und Staatsanwälten? Wie überall in den westlichen Zonen kehrten die meisten der entlassenen Richter und Staatsanwälte alsbald in die Justiz zurück. Allerdings kamen nicht alle wieder. Der letzte Präsident des Landgerichts wurde nach seiner Entlassung aus der Internierung Hilfssachbearbeiter in einem Rechtsanwaltsbüro, bezog ab 1949 Unterhaltszuschuss und wurde im Juni 1949 pensioniert. Der ständige Vorsitzende des Sondergerichts galt als seit 1948 in den Ruhestand versetzt. Ein Richter wurde wegen dauernder Dienstunfähigkeit nicht wieder angestellt und bezog ab Oktober 1948 Ruhegehalt. Ein weiterer ehemaliger Richter ließ sich als Rechtsanwalt nieder; er konnte deswegen nicht wieder in ein Justizamt gelangen, weil er kurz vor Kriegsende in einer Fachzeitschrift einen Aufsatz geschrieben hatte, der den Geist nationalsozialistischer Rechtsanschauungen in gar zu besonderer Weise atmete. Ein anderer nicht wieder zugelassener Richter wechselte in die Innenverwaltung und war zuletzt Erster Justitiar des bremischen Stadt- und Polizeiamtes. Die anderen kamen schon bald zurück. Schon im Herbst des Jahres 1945 berief der neue demokratische Senat Bremens einstige Mitglieder des Gerichts und der Staatsanwaltschaft mit Billigung der Militärregierung wieder in Justizämter. Alle überstanden die Entnazifizierung (4). Zwei Landgerichtsdirektoren gestattete der Senat, über die normale Altersgrenze von 65 Jahren hinaus bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres im Dienst zu bleiben. Der eine wurde 1953, der andere 1955 in den Ruhestand versetzt. Einer hatte zuletzt die Aufgaben des Ständigen Vertreters des Präsidenten des Landgerichts Bremen wahrgenommen. Einer der Ruheständler arbeitete bis Ende 1964 beim Senator für Justiz und Verfassung an der Bereinigung des bremischen Rechts. Ein anderer Richter wechselte in die Verwaltungsgerichtsbarkeit und war, nachdem er einige Zeit das Amt des Präsidenten des Verwaltungsgerichts bekleidet hatte, der erste Präsident des bremischen Oberverwaltungsgerichts. Der einstige Leiter der Anklagebehörde kam im Juni 1946 aus der Internierung frei, war dann in fachfremden Berufen tätig und trat 1949 in den Justizdienst des Landes Rheinland-Pfalz. Ein gewesener Staatsanwalt wurde mit Billigung der Militärregierung 1945 Chef des Gefängniswesens. Ein Staatsanwalt wurde 1950 als Oberstaatsanwalt Chef der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Bremen. 1962 trat er in den Ruhestand. 27 Eine besondere Karriere machte Staatsanwalt Dr. Erich Zander. Er wurde im Oktober 1945 von der Militärregierung endgültig entlassen, kehrte im Januar 1946 als Staatsanwalt wieder, wechselte in den Richterdienst und wurde schließlich zum Landgerichtsdirektor befördert. Daneben engagierte er sich in der Bremischen Evangelischen Kirche. Er war u.a. Mitglied des Bremer Kirchentages und gehörte der Synode der EKD an. Daß er derjenige Staatsanwalt war, der 1940 die Anklage gegen den Hilfsprediger Brock vertrat, der einer Gemeinde der Bekennenden Kirche angehörte und wegen Kanzelmißbrauchs zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt worden war, ist sicherlich eine ganz andere Geschichte. Eines Tages ging Erich Zander in die Politik. Er trat in die CDU ein und war von 1955 bis 1959 Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen. Er versah - es kann nicht anders sein - das Amt des Senators für Justiz und Verfassung. Noch heute finden wir manchmal in den älteren Akten seine Unterschrift. Zugleich war der Kirchenmann Senator für kirchliche Angelegenheiten. Damit nicht genug! Von 1963 bis 1971 sehen wir ihn das Amt des Vizepräsidenten der Bremischen Bürgerschaft bekleiden. Aber damit sind wir schon weit in der Rechtsgeschichte der frühen Bundesrepublik - und das ist, gut bremisch gesprochen, ein anderer Schnack. 28 Anmerkungen Der Autor (1) Der Senator für Justiz und Verfassung der Freien Hansestadt Bremen (Hrsg.), Strafjustiz im totalen Krieg. Aus den Akten des Sondergerichts Bremen 1940 bis 1945. Bearbeitet von Hans Wrobel und Henning MaulBacker unter Mitarbeit von Ilka Renken. 3 Bände.Bremen 1989 – 1993 Dr. Hans Wrobel, geb. 1946, Studium der Rechte in Tübingen und Gießen, 1977 bis 1987 im Bundesministerium der Justiz, Senatsrat beim Senator für Justiz und Verfassung der Freien Hansestadt Bremen. Mitarbeit im wissenschaftlichen Beirat des Bundesminister der Justiz zur Ausstellung „Im Namen des Deutschen Vo lkes – Justiz und Nationalsozialismus“, 1989 (2) Der Fall Walerjan Wrobel ist gleichsam der „berühmteste“ Fall des Sondergerichts Bremen. Er wurde dargestellt von Christoph Schminck-Gustavus, Das Heimweh des Walerjan Wrobel. Ein Sondergerichtsverfahren 1941/1942, Verlag J.W.Dietz Nachf., 1986. Der Fall wurde 1992 von Rolf Schübel unter dem gleichen Titel verfilmt. Dazu gibt es beim Nds. Justizministerium ein Filmbegleitheft. Veröffentlichungen: Verurteilt zur Demokratie – Justiz und Justizpolitik in Deutschland 1945 bis 1949, Heidelberg 1989; Heinrich Schönfelder – Sammler Deutscher Gesetze (1902 bis 1944), München 1997. Aufsätze unter anderem: Der Deutsche Richterbund im Jahre 1933, in: Kritische Justiz 1982, S. 323, auch abgedruckt in: Deutsche Richterzeitung 1983, S. 157, weiter nachgedruckt in : Redaktion Kritische Justiz, Hg., Der Unrechtsstaat II, Recht und Justiz im Nationalsozialismus, Seite 7; Otto Palandt zum Gedächtnis, in: Kritische Justiz 1982, Seite 1; Die Anfechtung der Rassenmischehe nach 1933, in: Kritische Justiz 1983, S. 349; 90 Jahre Richterbund, in: Deutsche Richterzeitung 1999, S. 329ff. (3) Aufhebung im Fall Walerjan Wrobel NJW 1988, 2903 (4) Vgl. zu diesem Aspekt Christoph Thonfeld, Die Entnazifizierung der Justiz in Bremen, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1998, 638 ff. 29 Dieser Vortrag erscheint zur Wanderausstellung Schicksal jüdischer Rechtsanwälte in Oldenburg im Dritten Reich. Vortrag von Dr. Ulf Brückner am 7. Juni 2001 im Landgericht Oldenburg „Justiz im Nationalsozialismus – Über Verbrechen im Namen des Deutschen Volkes“, die seit ?? Senatspräsident am Oberlandesgericht Celle: Das Schicksal Dr. Richard Katzensteins bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand am 1. Februar 1934. Vortrag von Dr. Brigitte Streich am 2. August 2001 im Oberlandesgericht Celle Januar 2001 in niedersächsischen Gerichten gezeigt wird: Amtsgericht Hannover: 27. Januar bis 17. April 2001 Landgericht Oldenburg: 8. Mai bis 6. Juli 2001 Oberlandesgericht Celle: 27. Juli bis 4. Oktober 2001 Landgericht Göttingen: 8. 11.2001 bis 14.1.2002 Landgericht Verden: 27. Januar bis 27. März 2002 Landgericht Braunschweig: 15. April bis 18. Juni 2001 ?? Bestrafung der „Rechtsschänder“ – eine Herausforderung für den demokratischen Rechtsstaat nach dem Ende diktatorischer Systeme. Vortrag von Prof. Dr. Peter Steinbach am 30. August 2001 im OLG Celle ?? Das „gesetzliche Unrecht“ der NS-Justiz und die Bedeutung der demokratischen Rechtsordnung. Rede von Dr. Rainer Litten am Vorabend des 9. November 2001 im Landgericht Göttingen Weitere Ausstellungsorte 2002/2003: ?? Die Staatsanwaltschaft im Dritten Reich als „gegebene Lenkungsbehörde“. Vortrag von Prof. Dr. Hinrich Rüping am 8. November 2001 im Landgericht Göttingen (im Druck) Nds. Landesvertretung in Berlin: Ab 26. Juni 2002 Landgericht Lüneburg: 5. September bis 31. Oktober 2002 Landgericht Osnabrück: 8. November 2002 bis 12. Januar 2003 ?? Judenverfolgung in Hannoversch Münden: Der Fall Erwin Proskauer 1939. Vortrag von Dr. Johann Dietrich von Pezold am 29. November 2002 im Landgericht Göttingen anschließend in Bückeburg, Stade, Aurich, Papenburg, Nordenham ?? NS-Justiz und NS-Juristenkarrieren nach 1945 im Landgerichtsbezirk Verden.Vortrag von Joachim Woock am 9. März 2002 im Landgericht Verden Außerdem erschienen in dieser Reihe: – Weitere Texte in Vorbereitung – ?? ... am 11. April 1945 befreit: Das Strafgefängnis Wolfenbüttel und die Justiz im Nationalsozialismus. Rede von Dr. Rainer Litten, Staatssekretär im Niedersächsischen Justizministerium ?? Das juristische Erbe des „Dritten Reiches“ – Vortrag von Prof. Dr. Joachim Perels am 5. April 2001 im Amtsgericht Hannover ?? Warum gab es nur so wenige, die Courage zeigten? Rede des Niedersächsischen Justizministers Prof. Dr. Christian Pfeiffer anlässlich der Eröffnung der Wanderausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“ am 27.1.2001 ?? Erich Schiff und Ernst Löwenstein – zum 30 Herausgeber: Niedersächsisches Justizministerium Am Waterlooplatz 1 30169 Hannover April 2002 31