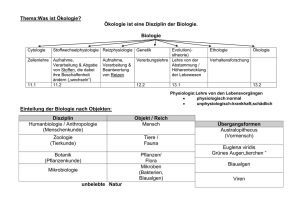

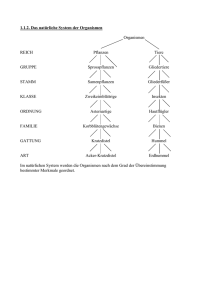

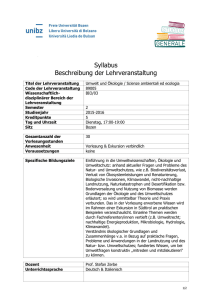

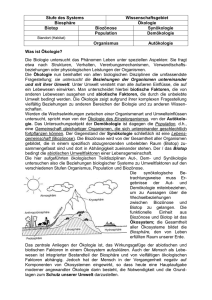

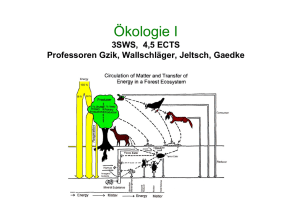

Einführung in die Ökologie

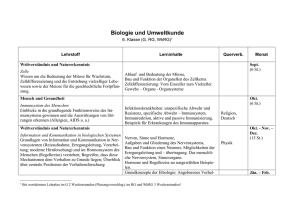

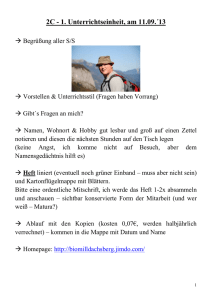

Werbung