Tobias Plieninger / Oliver Bens

Werbung

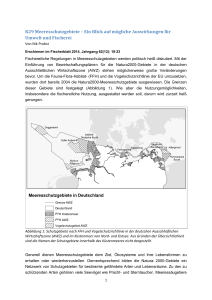

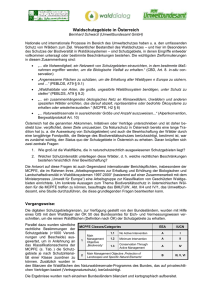

Tobias Plieninger / Oliver Bens Biologische Vielfalt und globale Schutzgebietsnetze Einleitung Im Spätsommer des Jahres 1870 kampierte eine Gruppe abenteuerlustiger Naturforscher am Zufluss des Firehole und Gibbon River in den Madison River im heutigen US-Bundesstaat Wyoming. Tief berührt von den erhabenen Naturlandschaften der Umgebung - den Geysiren, spektakulären Wasserfällen und tief eingeschnittenen Canyons - versammelten sich die Teilnehmer der Washburn-Doane-Expedition um ein Lagerfeuer. Schließlich entsprang der Gedanke, dass die Naturwunder der Gegend, die von der indigenen Bevölkerung abgesehen noch kaum ein Mensch erblickt hatte, dauerhaft der Menschheit erhalten bleiben sollten. Die Mitglieder der Expedition führten ihre Idee in hohe politische Kreise der Hauptstadt Washington ein, und am 1. März 1872 beschloss der amerikanische Kongress die Gründung des Yellowstone Nationalparks, des ersten Nationalparks der Welt. In einer Zeit, die von der raschen Erschließung der natürlichen Ressourcen des amerikanischen Westens geprägt war, wurde eine Landschaft nur aufgrund ihrer Schönheit für die gesamte Menschheit unter Schutz gestellt. Damit wurde der Madison River zur Geburtsstätte des Nationalparkgedankens, der im Volksmund als die "beste Idee, die Amerika jemals hatte" bezeichnet wird. 1 Historiker haben diese vermeintliche Sternstunde längst als Mythos entlarvt. 2 Nicht nur reiner Altruismus, sondern auch Gewinnstreben führte zur Einrichtung des Yellowstone Nationalparks. Insbesondere die private Eisenbahngesellschaft Northern Pacific Railroad Company hatte sich längst vor der - von ihr nicht ohne Hintergedanken mit finanzierten Washburn-Doane-Expedition für die Einrichtung des Parks eingesetzt. Beweggrund für die Gesellschaft war die Vorstelung, das Gebiet für den Eisenbahntourismus zu monopolisieren und durch einen streng reglementierten Nationalpark die Konkurrenz von Kleinunternehmern fernzuhalten. So war die Einrichtung des Nationalparks, die auch zum Ausschluss der indianischen Bevölkerung aus dem Park führte, von gewaltigen Interessenskonflikten geprägt. 3 Um unerwünschte Nutzungen wie Jagd und Weidewirtschaft zu unterbinden, stationierte man 1886 sogar Einheiten der US-Armee im Park. Damit spiegeln sich in der Geschichte des Yellowstone Nationalparks gleichermaßen die Faszination, die die globalen Schutzgebiete heute ausüben, aber auch die kontroversen Auseinandersetzungen um deren Einrichtung und Management wider. Von Nordamerika ausgehend, hat sich der Schutzgebietsgedanke in alle Welt ausgebreitet. Dennoch ist die Idee, Gebiete dem Schutz der Natur zu widmen, kein rein westliches Konzept. Vielmehr haben die Menschen in fast allen Gegenden der Welt seit Urzeiten bestimmte Naturräume von der Nutzung ausgenommen, ob aus religiösen Gründen (so z.B. die "heiligen Haine" Westafrikas) oder zur Erhaltung bestimmter Ressourcen oder Arten (z.B. die Wald-, Elephanten-, Fisch- und Wildtier-Reservate des altindischen Maurya-Reichs im 2. und 3. Jahrhundert vor Christus). 4 In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Nationalparkidee mehrfach weiter entwickelt. Parallel dazu sind - auf Initiative von Regierungen, Nichtregierungsorganisationen oder der Bevölkerung - zahlreiche weitere Formen von Schutzgebieten etabliert worden, die zusammen ein weltweites Netz bilden. Ein wesentliches, wenn nicht das bedeutendste Motiv für die Ausweisung von Schutzgebieten ist das Bestreben, den anhaltenden weltweiten Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Eine groß angelegte Bilanzierung des Zustands der globalen Ökosysteme - das durch die Vereinten Nationen in Auftrag gegebene Millenium Ecosystem Assessment - kam zu dem Schluss, dass menschliche Einflüsse in den vergangenen 50 Jahren die Vielfalt der Arten und Lebensräume so stark geschädigt haben wie niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. 5 Zu den bedeutendsten Ursachen des weltweiten Biodiversitätsverlustes gehören die Zerstörung, Fragmentierung und Schädigung von Lebensräumen, Klimaveränderungen, die Ausbreitung eingeführter oder eingeschleppter Arten und Krankheiten sowie die Übernutzung von Tier- und Pflanzenpopulationen. Insgesamt sind heute über 50Prozent der eisfreien Landmasse der Erde mittleren bis starken menschlichen Einflüssen ausgesetzt. 6 In der Folge haben die Populationsgrößen und die Verbreitungsgebiete der meisten Arten - über verschiedenste taxonomische Gruppen hinweg - abgenommen. Es wird geschätzt, dass die Gesamtheit menschlicher Einwirkungen in den vergangenen 100 Jahren zu Aussterberaten von Arten führte, die um den Faktor 1 000 über den natürlichen Aussterberaten liegen. Heute gelten nach den Kriterien der Weltnaturschutzunion IUCN 12 Prozent der Vogelarten, 23 Prozent der Säugetierarten, 25 Prozent der Koniferenarten und 32 Prozent der Amphibienarten als vom Aussterben bedroht. Die biologische Diversität trägt auf vielfältige direkte und indirekte Weise zum Lebensunterhalt und zur Deckung materieller Bedürfnisse des Menschen bei. Infolge dessen sind Biodiversitätsverlust,die Beeinträchtigungen der Leistungen von Ökosystemen und die Ausbreitung von Armut im internationalen Kontext eng miteinander verbunden. Um den Rückgang der biologischen Vielfalt deutlich zu verlangsamen, verabschiedete der UN-Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg die so genannten 2010-Ziele, die u.a. vorsehen, bis zum Jahr 2010 zehn Prozent der Fläche aller ökologischen Teilräume der Welt unter effektiven Schutz zu stellen. Mittlerweile wurden die 2010-Biodiversitätsziele als Teil des Hauptziels "Ökologische Nachhaltigkeit" in die Milleniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen aufgenommen. 7 Auch das UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) würdigt Schutzgebiete als grundlegenden Beitrag zur Erhaltung der natürlichen und kulturellen Ressourcen der Welt. 8 Schutzgebiete zum Erhalt der Biodiversität Der Begriff "Schutzgebiet" ist weit gefasst und umfasst gleichermaßen Totalreservate, in denen sämtliche Nutzungen untersagt sind, und Flächen, die der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen dienen sollen. Die International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) definiert Schutzgebiete als "ein Areal von Land und/oder Meer, das vor allem dem Schutz und Erhalt der biologischen Diversität gewidmet ist, sowie natürlicher und damit verbundener kultureller Ressourcen, und das durch rechtlicheoder andere wirksame Maßnahmen gemanagt wird". 9 Sowohl die Anzahl wie auch die Größe der Schutzgebiete haben in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen (Abbildung). Das World Conservation Monitoring Centre der UN-Umweltbehörde UNEP verzeichnete im Jahr 2006 weltweit 106 926 Schutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 19,6 Millionen Quadratkilometer. 10 Damit befinden sich 11,6 Prozent der terrestrischen Erdoberfläche in Schutzgebieten. Diese Fläche ist größer als die Territorien Chinas und Indiens und übertrifft sogar die Summe der weltweiten Ackerflächen. Die IUCN gliedert die weltweiten Schutzgebiete in sechs Kategorien, die sich in ihren Schutzzielen unterscheiden (Tabelle 1). Ob der strenge Schutzansatz der Gebiete der Kategorien I-IV oder der schonende Nutzungen tolerierende Ansatz der Schutzgebietskategorien V und VI effizienter zum Erhalt der Artenvielfalt beiträgt, wird vielfach diskutiert. Streng geschützte Gebiete erlauben eine stärkere Fokussierung auf die unmittelbaren Naturschutzziele. Der Vorteil der Kategorie V- und VI-Gebiete ist aber, dass in ihnen eine schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen zugelassen und deren Schutz besser mit den Interessen der lokalen Bevölkerung zu vereinbaren ist. In diesen Gebieten sind Ziele des Schutzes von Elementen der Naturlandschaften und der Kulturlandschaften zu vereinen. Die IUCN-Kategorien bilden einen Gradienten, dessen eines Ende maximale Schutzeffizienz und dessen anderes Ende eine optimale Unterstützung durch die Bevölkerung darstellt. 11 Die Repräsentation der Großlebensräume der Erde, der terrestrischen Biome, in Schutzgebieten variiert sehr stark (Tabelle 2). Das Ziel, zehn Prozent der Flächen unter Schutz zu stellen, wird bislang erst in neun der 14 Biome erreicht. In den Schutzgebieten besonders stark unterrepräsentiert sind die Weltmeere. 4 116 Meeresschutzgebiete decken mit 1,6 Millionen Quadratkilometer weniger als 0,5 Prozent der Meeresoberfläche ab. Das bekannteste Meeresschutzgebiet dürfte das Great Barrier-Riff an der Nordostküste Australiens sein. Am geringsten repräsentiert sind die für ihren Reichtum an Korallenriffen, Seegräsern und Mangrovenwäldern bekannten Küsten des Indischen Ozeans. Die größte Zahl an Schutzgebieten findet sich derzeit in Europa (46 000 Schutzgebiete), im nördlichen Eurasien (18 000) sowie in Nordamerika (13 000). Die größten Schutzgebietsflächen liegen mit 1,96 Millionen Quadratkilometer in Südamerika, gefolgt vom nördlichen Eurasien (1,82 Millionen Quadratkilometer) und Ostasien (1,76 Millionen Quadratkilometer). 12 Das größte zusammenhängende Schutzgebiet der Welt ist mit 972 000 Quadratkilometer der Nordost-Grönland-Nationalpark, gefolgt von der 640 000 Quadratkilometer großen Ar-Rub'al-Khali Wildlife Management Area in Saudi-Arabien. Diese beiden Beispiele geben bereits einen Hinweis auf die verbreitete Praxis der Schutzgebietsausweisung: Schutzgebiete werden oft nicht dort eingerichtet, wo die biologische Vielfalt besonders effizient erhalten werden kann, sondern in Gegenden, die aufgrund ihres Klimas, ihrer Böden, ihrer Geomorphologie oder ihrer Abgeschiedenheit für andere Nutzungen nicht in Frage kommen. Naturschutzbiologen bezeichnen diese systematische Konzentration von Schutzgebieten auf anderweitig kaum nutzbare Lebensräume als "rocks and ice syndrome". 13 Zwei unter besonderer internationaler Anerkennung stehende Schutzgebietsformen sind die UNESCO-Welterbestätten und Biosphärenreservate. 14 Aufgabe der Welterbestätten ist es, das herausragende universelle Natur- und Kulturerbe, dessen Zerstörung einen Verlust für die Menschheit darstellen würde, zu bewahren. Sie vereinen die "Kronjuwelen" des Natur- und Kulturerbes und weisen den höchsten internationalen Schutzstatus auf. Ein Gebiet kann sich als Naturerbe qualifizieren, wenn es beispielsweise über außergewöhnliche Naturerscheinungen verfügt oder von herausragender Bedeutung für die In-situ-Erhaltung der biologischen Vielfalt ist. Unter den 851 Objekten finden sich 166 Naturerbestätten sowie 25 gemeinsame Natur- und Kulturerbestätten. Prominente Stätten sind der Grand Canyon im Südwesten der USA, die Iguaçu-Wasserfälle im brasilianisch-argentinischen Grenzgebiet und die zu Ecuador gehörenden Galápagos-Inseln. Ziel der Ausweisung von UNESCOBiosphärenreservaten dagegen sind repräsentative oder typische Ökosysteme, gewissermaßen also die "Normallandschaft". Sie dienen dem Naturschutz, der Forschung und der Erprobung nachhaltiger Wirtschaftsweisen; menschliche Nutzung ist in ungleich höherem Maße zugelassen bzw. erwünscht als in den Weltnaturerbestätten. Unter den 529 Biosphärenreservaten befinden sich z.B. der südöstlich Berlins gelegene Spreewald, die Everglades im US-Bundesstaat Florida und das Serengeti-Ngorongoro-Gebiet in Tansania. Planung von Schutzgebieten Unter den heutigen Schutzgebieten sind die wenigsten durch strategische Naturschutzplanung auf nationaler oder gar internationaler Ebene entstanden. Oft führten bestimmte politische Umstände zu ihrer Ausweisung (so z.B. im Fall der ostdeutschen Großschutzgebiete, die 1990 in der letzten Sitzung des DDR-Ministerrats unter vorläufigen Schutz gestellt wurden), oder es wurden besonders schöne oder markante Landschaften unter Schutz gestellt. Vielfach begründete man die Einrichtung von Reservaten auch mit dem Schutz besonders charismatischer Tierarten, etwa der bekannten "big five" (Löwe, Afrikanischer Elefant, Leopard, Breitmaulnashorn, Afrikanischer Büffel) im südlichen Afrika. Angesichts begrenzter Flächen und finanzieller Ressourcen ergibt sich jedoch die Notwendigkeit nach einer möglichst effizienten Auswahl und Gestaltung von Schutzgebieten. So wird mit dem Konzept der "biodiversity hotspots" versucht, Naturschutzmaßnahmen auf diejenigen Gegenden zu fokussieren, in denen eine möglichst große Artenzahl zu möglichst geringen Kosten erhalten werden kann. In einer wegweisenden Studie wurden 25 Brennpunkte identifiziert, die insgesamt nur 1,4 Prozent der globalen Landoberfläche einnehmen, auf denen sich jedoch u.a. 44 Prozent aller Pflanzen- und 35 Prozent aller Wirbeltierarten konzentrieren. 15 Ganz überwiegend liegen die "hotspots" (z.B. die tropischen Anden, die Westafrikanischen Wälder und Madagaskar) im Bereich der tropischen Regenwälder. Die Konzentration aller Schutzbemühungen auf die Tropen vernachlässigt aber andere Lebensräume, die zwar artenärmer sind, jedoch ebenfalls bedeutende Ökosystemleistungen bereitstellen und möglicherweise bessere sozioökonomische oder politische Rahmenbedingungen für ihren Schutz aufweisen. 16 Daher wird aktuell angestrebt, ein repräsentatives System von Schutzgebieten aufzubauen, das alle Lebensräume adäquat abdeckt. Viele internationale Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen haben Karten zur globalen Priorisierung der Schutzbemühungen erarbeitet. Ein beispielhaftes Vorhaben ist das Projekt "Global 200 Ecoregions" der Umweltorganisation WWF International. 17 Die 238 erfassten Ökoregionen sollen alle natürlichen Lebensräume repräsentieren, durch eine ausreichende Größe ökologische und evolutionäre Prozesse erhalten, langfristig überlebensfähige Tier- und Pflanzenpopulationen beherbergen und auch großflächige und langfristige Störungen und Umweltveränderungen abpuffern können. Mittlerweile existieren komplexe mathematische Modelle, die auf der Basis einer Vielzahl von biologischen, aber auch sozioökonomischen Parametern Kosten und Nutzen konkreter Schutzbemühungen gegenüberstellen und so aufzeigen, wo, wann und auf welche Weise Investitionen in Schutzgebiete den effizientesten Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten können. 18 Konflikte und Chancen Die bemerkenswerte Anzahl und Fläche der weltweiten Schutzgebiete verschleiern, dass deren tatsächliche Beiträge zum Naturschutz oft wesentlich bescheidener sind, wenn die Gebiete nicht effektiv betrieben und Schutzvorschriften in der Praxis nicht durchgesetzt werden. Aus Sicht der Naturschutzbiologie ist die Ursache der meisten Probleme von Schutzgebieten deren zu geringe Größe. Dies liegt daran, dass die Resilienz, d.h. die Belastbarkeit von Ökosystemen, ganz wesentlich vom Vorkommen von Prädatoren an der Spitze der Nahrungspyramiden (etwa großen Greifvögeln oder Raubtieren) abhängt. Diese haben in der Regel sehr große territoriale Ansprüche - ein Jaguar benötigt z.B. ein Revier von rund 2 500 Hektar. Um die Anzahl von Individuen zu bestimmen, die zur langfristigen Erhaltung einer Population erforderlich sind, wurde das Konzept der "kleinsten überlebensfähigen Population" entwickelt. Als Faustzahl werden für Prädatoren häufig 300 fortpflanzungsfähige weibliche Individuen genannt. Ein Schutzgebiet, das eine stabile Jaguarpopulation erhalten soll, muss demzufolge mindestens 750 000 Hektar Land umfassen. 19 Die daraus folgenden gewaltigen Flächenansprüche lassen erahnen, wie häufig Schutzgebiete von Flächennutzungskonflikten geprägt sind. Auch fällt die Bilanz der weltweiten Schutzgebiete unter dieser Prämisse deutlich bescheidener aus: 33 Prozent der 117 Naturschutzgebiete des Amazonasbeckens waren 1995 kleiner als 100 000 Hektar, 51 Prozent lagen zwischen 100 000 und 1 Million Hektar, und nur 15 Prozent der Gebiete waren größer als 1 Million Hektar. 20 Die Probleme liegen aber nicht nur in der fehlenden Größe von Schutzgebieten, sondern auch im Management der Reservate selbst. Insbesondere in den Tropen gelten viele Schutzgebiete als so genannte "paper parks", also als Reservate, die mehr oder weniger nur auf dem Papier existieren. So war 1998 bei 47 von 87 staatlichen Schutzgebieten Brasiliens auf die rechtliche Verankerung keine praktische Umsetzung gefolgt. Weitere 32 Gebiete waren allenfalls minimal implementiert, und nur sieben Schutzgebiete wiesen tatsächlich geklärte Eigentumsverhältnisse, eine Abgrenzung im Gelände, Managementpläne, funktionierende Gebietsüberwachung, ein angemessenes Budget, Personalstellen und Ausstattung sowie eine entsprechende Infrastruktur auf. 21 In der Folge ist der Schutzstatus vieler Schutzgebiete sehr schwach, und ihre Ökosysteme sind oft durch illegalen Straßenbau, Siedlungen, Wilderei, Holzeinschlag oder Beweidung stark beeinträchtigt. Beispielsweise führte die lokale demographische und ökonomische Entwicklung seit 1975 zu einer starken Fragmentierung und einer Verschlechterung von Lebensräumen im südwestchinesischen Wolong Nature Reserve, das für die Erhaltung des Großen Panda von zentraler Bedeutung ist. 22 Die Schutzgebiete in den Regenwäldern West- und Zentralafrikas werden insbesondere durch die illegale Jagd auf Wildtiere wie Elefanten, Primaten oder waldbewohnende Antilopen beeinträchtigt. 23 Folge dieser so genannten "bushmeat crisis" sind von großen Säugetieren, Reptilien und Vögeln entleerte Wälder. 24 Weitere Einflüsse, die Schutzgebiete beeinträchtigen, sind überregionaler und globaler Natur, etwa die Auswirkungen von Klimawandel, Luft- und Wasserverunreinigung, Urbanisierung oder des Bevölkerungswachstums. Viele der Schutzgebiete, die eine besonders hohe Biodiversität aufweisen, liegen in Ländern, in denen bewaffnete Konflikte verbreitet sind, etwa in Kolumbien, der Demokratischen Republik Kongo oder Sri Lanka. Vielfach haben kriegerische Auseinandersetzungen einen effektiven Naturschutz zunichte gemacht und zu Entwaldung, Habitatvernichtung, Erosion und Wilderei geschützter Arten geführt. 25 Doch trotz dieser vielfachen Belastungen konnten viele Gebiete ihre Schutzziele überraschend gut erreichen. So wies eine Studie nach, dass selbst unterfinanzierte Schutzgebiete Ökosysteme und Arten effektiv schützen und insbesondere die Rodung von Primärwäldern aufhalten können. 26 Eine für die Schutzgebiete positive Entwicklung ist, dass die von ihnen erbrachten Ökosystemleistungen zunehmend von der Gesellschaft wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Diese Leistungen können z.B. in der Speicherung von CO&ta;2&te; in Böden und Vegetation, der Verringerung von Bodenerosion, im Hochwasserschutz oder in der Grundwasserneubildung bestehen. Vereinzelt gelingt es auch, diese Umweltleistungen durch neuartige Zahlungsmechanismen in Wert zu setzen. Ein Beispiel hierfür ist das mexikanische Biosphärenreservat Sierra Gorda. Landeigentümer, die auf Waldrodung und Weidewirtschaft verzichten, erhalten jährliche Zahlungen, da die Bewahrung der ursprünglichen Wälder unmittelbar der Trinkwasserversorgung zugute kommt. 27 Weltweit zielen innovative Ansätze im Schutzgebietsmanagement darauf ab, Konflikte mit den Interessen der örtlichen Bevölkerung durch deren Beteiligung an der Schutzgebietsverwaltung, aber auch an möglichen Erlösen aus den Schutzgebieten zu mildern, etwa in Form von "community-based conservation area management". 28 Vielfach wurden Verantwortlichkeiten dezentralisiert und insbesondere die Belange indigener Völker in das Parkmanagement integriert. Ein weiterer Trend ist, den privaten Sektor in die Bemühungen zum Aufbau von Schutzgebieten einzubeziehen. Insbesondere im südlichen Afrika und in Lateinamerika werden zahlreiche Schutzgebiete in privater Regie betrieben. 29 Diese arbeiten meist profitorientiert (Gewinne werden u.a. durch Ökotourismus erwirtschaftet), doch haben sie sich auch ehrgeizige Naturschutzziele gesteckt. Auch wenn private Schutzgebiete nicht immer rechtsverbindlichen Schutzstatus haben, leisten sie in vielen Gegenden wertvolle Naturschutzbeiträge, indem sie gefährdete Tier- und Pflanzenarten beherbergen, schädliche Einwirkungen auf angrenzende staatliche Schutzgebiete abpuffern und das "Naturkapital" von Schutzgebieten in Wert setzen und daraus Einkommen generieren. Private Schutzgebiete entstehen auch durch die Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen. So hat die amerikanische Umweltorganisation "The Nature Conservancy", bislang 69 000 Quadratkilometer in den USA und über 473 000 Quadratkilometer im Ausland unter Schutz gestellt - häufig in Form von "public-private-partnerships". Auch in Deutschland gewinnen private Schutzgebiete an Bedeutung, u.a. durch die Aktivitäten der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe und der Heinz-Sielmann-Stiftung, die in der Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaft große Flächen der natürlichen Entwicklung überlassen. Eine weitere Entwicklung im Schutzgebietsmanagement ist eine verstärkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit. So bildet etwa der deutsche Nationalpark Unteres Odertal eine gemeinsame Einheit mit dem polnischen Landschaftsschutzpark Unteres Odertal, und der Nationalpark Bayerischer Wald grenzt an den tschechischen Nationalpark Sumava. Zunehmend wird eine solche Kooperation in Form von "grenzüberschreitenden Schutzgebieten" formalisiert. Diese ermöglichen Naturschutz, nachhaltige Nutzung und internationale Zusammenarbeit gleichermaßen und können in bestimmten Regionen auch zur Friedenserhaltung und -sicherung beitragen. Auch können sie die effektive Größe von Schutzgebieten erhöhen und die durch Grenzziehungen unterbrochene Durchgängigkeit der Migrationsrouten von Wildtieren wieder herstellen. Eine Studie zählte im Jahr 1997 382 grenzüberschreitende Schutzgebiete mit einer Fläche von 1 127 934 Quadratkilometer und 98 beteiligten Ländern. 30 Aufbau von Schutzgebietsnetzen Da zahlreiche Schutzgebiete nicht die Größe aufweisen, die zum langfristigen Überleben aller beherbergten Tier- und Pflanzenpopulationen erforderlich ist, gibt es Bestrebungen, die Gebiete zu Systemen oder Netzwerken zusammenzuführen. Als weltweit vorbildlich gilt dabei das Schutzgebietssystem Costa Ricas, in dem auf mittlerweile über 25 Prozent der Landesfläche 160 großflächige Schutzgebiete eingerichtet wurden. Bei der Planung des Systems aus streng geschützten Gebieten und Gebieten mit schonender Nutzung wurde neben der Repräsentativität aller Lebensräume des Landes besonders auf die Vernetzung der Schutzgebiete geachtet. 31 Darüber hinaus sollen die Schutzgebiete von sieben mittelamerikanischen Ländern zu einem noch großflächigeren Schutzgebietskorridor, dem "Meso-American Biological Corridor" verbunden werden, der vom Tikal-Nationalpark in Guatemala bis zum Darién-Nationalpark Panamas verläuft. 32 Mit der Unterzeichnung der UN-Biodiversitätskonvention haben sich die Vertragsstaaten verpflichtet, die bestehenden Schutzgebiete zu einem weltweiten Netzwerk weiterzuentwickeln. Ein solches System umfasst Kernzonen bestimmter Habitattypen, Pufferzonen sowie durchlässige Korridore und Trittsteine, die den Austausch von Tier- und Pflanzenpopulationen erlauben. Nach Artikel 8 der Konvention soll dieses weltumspannende Netzwerk gemeinsam mit anderen Maßnahmen Ökosysteme, natürliche Lebensräume, überlebensfähige Populationen und auch domestizierte bzw. kultivierte Arten an ihren Ursprungsorten erhalten. 33 Konkretisiert wurde der Aufbau des Netzwerks in einem Arbeitsprogramm "Schutzgebiete", das im Rahmen der 7. Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention 2004 in Kuala Lumpur verabschiedet wurde. Es sieht den Aufbau effektiv gemanagter und ökologisch repräsentativer nationaler und regionaler Schutzgebietssysteme vor. Bis 2010 soll ein globales Netz von Schutzgebieten an Land und bis 2012 auf See errichtet werden. Dieses Netzwerk soll einen Verbund von Gebieten unterschiedlicher Schutz- und Nutzungskategorien darstellen und insbesondere auch die nachhaltige Nutzung durch lokale und indigene Bevölkerung ermöglichen. Die Umsetzung des Arbeitsprogramms wird von den Geberländern der Konvention aktiv mit finanziellen Mitteln unterstützt. Das deutsche Bundesministerium für Umwelt befürchtet jedoch, dass die Umsetzung des Arbeitsprogramms hinter den gesteckten Zielen zurückbleiben wird. 34 Das weitere Vorgehen hinsichtlich des Schutzgebietsprogramms wird einer der inhaltlichen Schwerpunkte der 9. Vertragsstaatenkonferenz im Mai 2008 in Bonn sein. Ausblick Die Gründung von weltweit über 100 000 Schutzgebieten hat sich als einer der bedeutendsten und wirksamsten Beiträge der Weltgemeinschaft zum Naturschutz erwiesen. Traditionell dienten Schutzgebiete der Erhaltung landschaftlicher Schönheiten und als Rückzugsräume für bestimmte Wildtierarten. Häufig wurden sie zentral von Regierungen geplant und betrieben und gegen den Willen der örtlichen Bevölkerung durchgesetzt. Sie entstanden dadurch, dass vorherige Nutzungen unterbunden wurden, und stellten oftmals isolierte Inseln in einer degradierten Umwelt dar. Heute steht die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt im Mittelpunkt von Schutzgebieten. Darüber hinaus hat sich ihr Aufgabenfeld um weitergehende ökonomische, soziale und ökologische Ziele verbreitert. Moderne Schutzgebiete werden gemeinsam mit nichtstaatlichen Partnern oder sogar ausschließlich durch diese betrieben und sind Teil eines nationalen und internationalen Netzwerks, das auf der Landschaftsebene durch Korridore und Trittsteinbiotope miteinander verbunden ist. Ergänzt werden die Schutzgebiete durch eine Strategie des Naturschutzes außerhalb von Schutzgebieten. Allerdings stehen die Schutzgebiete heute vor diversen Herausforderungen: Sie erleben Management-Probleme, Unterfinanzierung und Konflikte mit der örtlichen Bevölkerung und anderen Interessengruppen. Unter besonders schweren Druck geraten Schutzgebiete perspektivisch durch die zunehmende Beanspruchung der natürlichen Ressourcen, durch die Zerstörung von Habitaten und durch Klimaveränderungen von regional sehr unterschiedlichem Ausmaß. Insofern erfahren sie gleichzeitig eine steigende Wertschätzung, aber auch Gefährdung. Um diese Herausforderung zu bestehen, formuliert die Weltschutzgebietskommission der IUCN die folgenden strategischen Ziele zur Weiterentwicklung der Schutzgebiete: 35 - Entwicklung eines globalen Schutzgebietsnetzes, das die Spannbreite an Schutztypen nutzt und bestehende Lücken in der Schutzgebietsausweisung, insbesondere diejenigen in Meeresgebieten, schließt; Förderung ökologischer Netzwerke und des Ökosystemansatzes. - Verstärkter Einbezug von Stakeholdern, verbesserte Governance der Schutzgebiete, Verbesserung der Partizipation indigener Völker und örtlicher Gemeinschaften und deren Teilhabe am Nutzen von Schutzgebieten; Nutzung eines breiteren Spektrums der materiellen und immateriellen Güter und Leistungen von Schutzgebieten. - Verbesserung des Schutzgebietsmanagements, Integration von wissenschaftlicher Expertise und traditionellem ökologischem Wissen in Management-Entscheidungen, Einführung effizienter Instrumente und Mechanismen zu Monitoring und Evaluation von Schutzgebieten, Definition und Überwachung von Schutzgebietsstandards, Förderung von Umwelterziehung und Sicherung einer nachhaltigen Finanzierung. 1 Tobias Plieninger, Wildnisschutz in Kalifornien, in: Nationalpark, 109 (2000) (Sonderheft World National Park Convention), S. 44 - 47. 2 Vgl. Richard West Sellars, Preserving Nature in the National Parks, New Haven-London 1997, S. 7 - 27. 3 Vgl. Mark David Spence, Dispossessing the Wilderness: Indian Removal and the Making of the National Parks, Oxford-New York 1999, S. 41 - 54. 4 Vgl. Stuart Chape u.a., Measuring the extent and effectiveness of protected areas as an indicator for meeting global biodiversity targets, in: Philosophical Transactions of the Royal Society B, 360 (2005) 1454, S. 443 - 455. 5 Vgl. Millenium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-Being: Biodiversity Synthesis, Washington, D. C. 2005, S. 42 - 59. 6 Vgl. Peter M. Vitousek, Human domination of earth's ecosystems, in: Science, 277 (1997) 5325, S. 494 - 499. 7 Vgl. United Nations Environment Programme, Global Environment Outlook GEO-4, Nairobi 2007, S. 166. 8 Vgl. Convention on Biological Diversity, Protected Areas, in: www.cbd.int/protected (27. 11. 2007). 9 IUCN, World Commission on Protected Areas, in: www.iucn.org/themes/wcpa (27. 11. 2007). 10 Vgl. UNEP World Conservation Monitoring Centre, World Database on Protected Areas, in: www.unep-wcmc.org/wdpa (26. 11. 2007). 11 Vgl. Hugh P. Possingham et al., Protected Areas-Goals, Limitations, and Design, in: Martha J. Groom/Gary K. Meffe/C. Ronald Carroll (eds.), Principles of Conservation Biology, Sunderland 2006. 12 Vgl. UNEP World Conservation Monitoring Centre (Anm. 10). 13 John Terborgh, Requiem for Nature, Washington, D. C. 1999, S. 97. 14 Vgl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, in: www.unesco.org/mab, www.unesco.org/whc (26. 11. 2007). 15 Vgl. Norman Myers et al., Biodiversity hotspots for conservation priorities, in: Nature, 403 (2000) 6772, S. 853 - 858. 16 Vgl. Peter Kareiva/Michelle Marvier, Conserving biodiversity coldspots, in: American Scientist, 91 (2003) 4, S. 344 - 351. 17 Vgl. David M. Olson et al., Terrestrial ecoregions of the world: A new map of life on earth, in: BioScience, 51 (2001) 11, S. 933 - 938. 18 Vgl. Kerrie A. Wilson et al., Prioritizing global conservation efforts, in: Nature, 440 (2005) 7062, S. 337 - 340. 19 Vgl. John Terborgh, Requiem for Nature, Washington, D. C. 1999, S. 62. 20 Vgl. Carlos A. Peres/John W. Terborgh, Amazonian nature reserves: An analysis of the defensibility status of existing conservation units and design criteria for the future, in: Conservation Biology, 9 (1995), S. 34 - 46. 21 Vgl. Marc Hockings/Sue Stolton/Nigel Dudley, Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing the Management of Protected Areas, Gland-Cambridge 2000, S. 93 - 97. 22 Vgl. Jianguo Liu et al., Ecological degradation in protected areas: the case of Wolong Nature Reserve for Giant Pandas, in: Science, 292 (2001) 5514, S. 98 - 101. 23 Vgl. Richard F. W. Barnes, The bushmeat boom and bust in West and Central Africa, in: Oryx, 36 (2002) 3, S. 236 - 242. 24 Kent H. Redford, The empty forest, in: BioScience, 42 (1992) 6, S. 412 - 422. 25 Vgl. Jeffrey A. McNeely, Conserving forest biodiversity in times of violent conflict, in: Oryx, 37 (2003) 2, S. 142 - 152. 26 Vgl. Aaron G. Brunner et al., Effectiveness of parks in protecting tropical biodiversity, in: Science, 291 (2001) 5501, S. 125 - 128. 27 Vgl. Katherine Ellison/Amanda Hawn, Liquid assets, in: Conservation in Practice, 6 (2005) 2, S. 20 - 27. 28 Louise E. Buck et al., Biological Diversity: Balancing Interests Through Adaptive Collaborative Management, Boca Raton 2001. 29 Vgl. Jeff Langholz, Economics, objectives, and success of private nature reserves in SubSaharan Africa and Latin America, in: Conservation Biology, 1 (1996) 10, S. 271 - 280. 30 Vgl. Dorothy Calhoun Zbicz, Transboundary Cooperation in Conservation: A Global Survey of Factors Influencing Cooperation between Internationally Adjoining Protected Areas, Dissertation, Duke University, Durham 1999. 31 Vgl. Mario A. Boza, Conservation in action: Past, present, and future of the National Park System of Costa Rica, in: Conservation Biology, 7 (1993) 2, S. 239 - 247. 32 Vgl. United Nations Development Program/Global Environmental Facility, Establishment of a Programme for the Consolidation of the Mesoamerican Biological Corridor, in: www.biomeso.net/GrafDocto/PROD OC-CBMINGLES.pdf (27. 11. 2007). 33 Vgl. Convention on Biological Diversity (Anm. 8). 34 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Hintergrundpapier 8. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Curitiba, Brasilien, in: www.bmu.de/files/naturschutz/uebereinkommen_ ueber_die_biologische_vielfalt/8_vertragsstaaten konferenz/application/pdf/hintergrundpapier_ curitiba.pdf (27. 11. 2007). 35 Vgl. IUCN (Anm. 9).