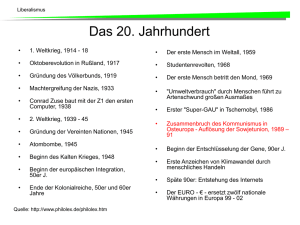

Die Entdeckung der Freiheit

Werbung