PDF anzeigen

Werbung

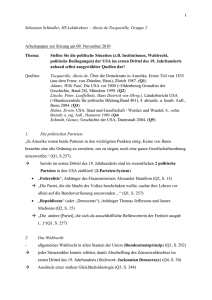

DIE US-DYNASTIEN Die Macht des Namens Sollte in Amerika nicht die Herrschaft des Adels abgestreift werden und jeder Mensch gleich sein? Doch das Land wird seit Jahrhunderten von wenigen einflussreichen Familien dominiert. Warum eigentlich? Ein Essay Von Ruth Hoffmann D ass ausgerechnet er einmal als Begründer der ersten amerikanischen Politdynastie gelten würde, hätte John Adams (1735– 1826) wohl nie gedacht. Er war der erste Vize- und zweite Präsident der USA, hatte den Boden bereitet für die Los­lösung von England, an der Unabhängigkeitserklärung mitgeschrieben und die Verfassung von Massachusetts ausgearbeitet. Trotzdem wäre es Adams nie in den Sinn gekommen, aus seinen Verdiensten für die USA einen Machtanspruch abzuleiten, der automatisch auf seine männlichen Nachkommen übergehen würde. Im Gegenteil: Als Patriot der ersten Stunde gehörte er zu den vehementesten Gegnern jeder Art von dynastischer Erbfolge, wandte sich gegen eine „künstliche Aristokratie, die sich auf Wohlstand und Herkunft gründet“, und sah in der Abkehr von England nicht zuletzt eine Chance, mit dem dynastischfeudalen System Europas zu brechen. Aus den „Vereinigten Staaten“ sollte ein völlig neues, freies Land werden, ein Gegenentwurf zur Herrschaft von Adel und Krone. Ein Land, in dem alle Bürger gleich sind und jeder es ungeachtet seiner Herkunft bis ins höchste Staatsamt schaffen kann. Ohne Fami­ lienbande im Hintergrund. Beunruhigt verfolgte Adams daher, wie eine Gruppe von Offizieren 1783 die „Society of the Cincinnati“ ins ­Leben rief: einen exklusiven Männer­ orden zur gegenseitigen Protektion, der in seinen Statuten ankündigte, auch politisch aktiv werden zu wollen. Die Mitgliedschaft war wohlhabenden A rmeeangehörigen vorbehalten und ­ vererbte sich automatisch auf deren Söhne. Noch nie, schimpfte Adams, habe sich eine Gesellschaft so schnell einen Militäradel zugelegt. Tatsächlich aber schrieben auch die Adams über mehrere Generationen hinweg US-Geschichte: Während John Adams 1765 seine ersten englandkri­ tischen Reden hielt, machte sich sein Cousin Samuel als Revolutionär und Agitator einen Namen und beteiligte sich an der Organisation der Bostoner Tea Party. John Adams’ ältester Sohn John Quincy (1767–1848) wurde 1824 zum sechsten Präsidenten gewählt, und auch dessen Söhne, George Washington Adams (1801–1829) und ­ Charles Francis Adams (1807–1886), gingen in die Politik. Genealogien wie bei den Adams sind bis heute typisch für die USA. Das demokratisch-dynastische Muster zieht sich durch die Jahrzehnte und sämt­ liche Ebenen des Systems, vom Pro- vinzparlament bis zum Senat. Wer aus einer bekannten Familie kommt, macht leichter Karriere, in der Wirtschaft wie in der Politik. Es geht um ein weitgefächertes, tief verwurzeltes Netzwerk, und es geht um Geld. Die Wahlkämpfe sind spenden­ finanziert – wenn man nicht gerade Donald Trump heißt –, und wer potente Freunde hat, kann sich mehr TV-Spots leisten und hat so die zugkräftigere ­K ampagne. A uch das politische System selbst spielt eine Rolle: Die Verengung auf nur zwei Parteien, in Verbindung mit der Zuspitzung auf einen einzelnen Kandidaten, schreit nach Glamour, Macht – und nach einem großen Namen. Ein Mann wie Barack Obama, der ohne prominenten oder reichen Background an die Spitze des Staates gelangt, ist eher eine Ausnahme. Dass jeder es ins Oval Office schaffen könnte, ist ein hübsches Märchen, das mit der Realität noch nie allzu viel zu tun hatte. Die Amerikaner hören es trotzdem gern, weil es von der Quintessenz des amerikanischen Traums handelt. Der Traum von unbegrenzten Möglichkeiten für alle. In Umfragen gibt die Mehrheit der Bürger regelmäßig an, es satt­zuhaben, Dass jeder es ins Oval Office schaffen könnte, ist ein hübsches Märchen, das mit der Realität nie viel zu tun hatte 34 P. M. HISTORY – OKTOBER 2015 „Es wäre verrückt“, sagt Barbara Bush, „wenn sich nicht mehr als zwei Familien für das Präsidentenamt bewerben“ FOTOS: INTERFOTO, ODILE HAIN Ahnenreihe Die Miniaturen (Kupferstiche aus dem 19. Jahrhundert) zeigen die ersten US-Präsidenten nach George Washington: John Adams (Amtszeit: 1797–1801), Thomas Jefferson (1801–1809), James Madison (1809–1817), James Monroe (1817– 1825) und John Quincy Adams (1825–1829). Letzterer ist der erste Präsident, der seinen Vater auf dem Posten beerbte von Sprösslingen der immer gleichen Familien regiert zu werden. Am Ende geben sie aber doch den altbekannten Namen ihre Stimme. Offenbar hat die Bevölkerung der ältesten modernen Demokratie der Welt eine Schwäche für politische Erbfolgen. Innerhalb von nur drei Generationen brachte etwa der Bush-Clan unter anderem e­inen ­Senator, einen Vize, einen CIA-Direktor, zwei Gou­verneure, einen Botschafter und zwei Präsidenten hervor. Selbst Barbara Bush sagte vergangenes Jahr in einem Interview, es sei „doch verrückt, wenn sich in diesem großartigen Land nicht mehr als zwei, drei Familien fänden, die sich für das Präsidentenamt bewerben“. Ginge es nach ihr, der 90-jährigen Ehefrau des 41. und Mutter des 43. US-Präsidenten, würde ihr Sohn John Ellis, genannt Jeb, jedenfalls nicht kandidieren: „Wir hatten genug Bushs im Weißen Haus.“ Trotzdem dürfte es auch diesmal auf einen Kampf der Dynastien hinauslaufen. Viel spricht dafür, dass der nächste Präsident (oder die Präsidentin) entweder wieder Bush oder wieder Clinton heißen wird. „Solange es Wahlen gibt, werden die Leute für ­ ­K andidaten stimmen, deren Namen sie kennen“, konstatiert der Historiker und Adams-Biograf Richard Brookhiser. „Das ist der Tribut, den die Demokratie der Aristokratie zu leisten hat.“ John Adams würde sich im Grab umdrehen. Ruth Hoffmann empfindet jetzt, da sie sich mit der Macht der Clans beschäftigt hat, noch mehr Hoch­achtung für die große Ausnahme Barack Obama. P. M. HISTORY – OKTOBER 2015 35