Popmusik – Populäre Musik

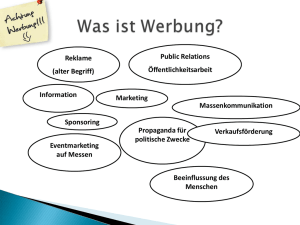

Werbung

Popmusik – Populäre Musik Aufbau des vorliegenden Skripts: Die Stichworte im Haupttext folgen den beiden MGG-Artikeln „Popmusik“ sowie „Populäre Musik“ von ► Peter Wicke aus dem Sachteil der MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart), Band 7, Spalten 1692 bis 1704. In den Kästchen sind weiter- und ausführende Texte bzw. Textausschnitte zum Thema zu finden. Hinweise auf die rechte Spalte sind im Haupttext mit „►“vermerkt. PETER WICKE, 1951 in Zwickau geboren, hat seit 1993 einen Lehrstuhl für Theorie und Geschichte der populären Musik an der Humboldt-Universität zu Berlin inne. Eine Liste seiner Publikationen ist zu finden unter http://www2.huberlin.de/fpm/staff/~wicke.html Prolog: Die Popularmusik steht also in einem doppelt vertauschten Verhältnis zur Wirklichkeit. Einerseits ist sie formal gesehen Spiegel der modernen Industriegesellschaft als Ware mit Fetischcharakter, modischer Konsumartikel, industriell produziertes Lied, andererseits ist sie inhaltlich betrachtet emotionale Ersatzprothese für alle die Werte und Bedürfnisse, die in der modernen Industriegesellschaft unbefriedigt bleiben. […] Flender, Reinhard / Rauhe, Hermann (1989): Popmusik. Aspekte ihrer Geschichte, Funktion, Wirkung, Ästethik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft , Seite 68 Spalte 1692 - 1694: Popmusik Popmusik ab den 1950er Jahren als Kurzform für popular music, [1692] 1 Unschärfen des Begriffs sowohl musikalisch wie ästhetisch (Rock’n Roll „vs.“ Popmusik) Beatles vs. Rolling Stones http://www.youtube.com/watch?v=y8ZFBptedyI Massenmedien, Konsumgüterindustrie und Werbung / Lebenswelten und Lebensstile Kunstwerke sind asketisch und schamlos, Kulturindustrie ist pornographisch und prüde Max Horkheimer und ► Theodor W. Adorno über die Kulturindustrie […] Von Interessenten wird die Kulturindustrie gern technologisch erklärt. Die Teilnahme der Millionen an ihr erzwinge Reproduktionsverfahren, die es wiederum unabwendbar machten, dass an zahllosen Stellen gleiche Bedürfnisse mit Standardgütern beliefert werden. […] Die Standards seien ursprünglich aus den Bedürfnissen der Konsumenten hervorgegangen: daher würden sie so widerstandslos akzeptiert. […] Verschwiegen wird dabei, dass der Boden, auf dem die Technik Macht über die Gesellschaft gewinnt, die Macht der ökonomisch Stärksten über die Gesellschaft ist. […] (S. 129) Für den Konsumenten gibt es nichts mehr zu klassifizieren, was nicht selbst im Schematismus der Produktion vorweggenommen wäre. […] (S.133) Durchweg ist dem Film sogleich anzusehen, wie er ausgeht, wer belohnt, bestraft, vergessen wird, und vollends in der leichten Musik kann das präparierte Ohr nach den ersten Takten des Schlagers die Fortsetzung raten und fühlt sich glücklich, wenn es wirklich so eintrifft. An der durchschnittlichen Wortzahl der Short Story ist nicht zu rütteln. Selbst Gags, Effekte und Witze sind kalkuliert wie ihr Gerüst. […] Die Kulturindustrie hat sich entwickelt mit der Vorherrschaft des Effekts, der handgreiflichen Leistung, der technischen Details übers Werk, das einmal die Idee trug und mit dieser liquidiert wurde. Indem das Detail sich emanzipierte, war es aufsässig geworden und hatte sich, von der Romantik bis zum Expressionismus, als ungebändigter Ausdruck, als Träger des Einspruchs gegen die Organisation aufgeworfen. Die harmonische Einzelwirkung hatte in der Musik das Bewusstsein des Formganzen, die partikulare Farbe in der Malerei die Bildkomposition, die psychologische Eindringlichkeit im Roman die Architektur verwischt. Dem macht die Kulturindustrie durch Totalität ein Ende. Während sie nichts mehr kennt als die Effekte, bricht sie deren Unbotmässigkeit und unterwirft sie der Formel, die das Werk ersetzt. […] (S. 133/134) Amusement ist die Verlängerung des Spätkapitalismus. Es wird von dem gesucht, der dem mechanisierten Arbeitsprozess ausweichen will, um ihm von neuem gewachsen zu sein. Zugleich THEODOR W. ADORNO (1903 – 1969) über politischen Protest mit Hilfe der „popular music“ unter http://www.youtube.com/watch?v=Xd7Fhaji8ow Adorno, im Bild mit seiner Frau Gretel, war v.a. als Philosoph und Soziologe bekannt. Er beschäftigte sich intensiv mit Psychologie, Musik, Kunst und Literatur sowie v.a. gegen Ende seines Lebens mit pädagogischen Fragen. Er gilt als einer der Hauptvertreter der „Kritischen Theorie“, auch „Frankfurter Schule“ genannt. Angesichts der politischen Entwicklungen im faschistischen Deutschland verfasste Adorno zusammen mit Max Horkheimer im amerikanischen Exil während der letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs die „Dialektik der Aufklärung“ mit dem hochgesteckten Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art der Barbarei versinkt“. In seiner Ende der fünfziger Jahre geschriebenen „Theorie der Halbbildung“ geht Adorno von der These aus, dass Bildung zur sozialisierten Halbbildung verkommen sei, die das kritische Bewusstsein verkrüppeln aber hat die Mechanisierung solche Macht über den Freizeitler und sein Glück, sie bestimmt so gründlich die Fabrikation der Amüsierwaren, dass er nichts anderes mehr erfahren kann als die Nachbilder des Arbeitsvorgangs selbst. Der vorgebliche Inhalt ist bloss verblasster Vordergrund; was sich einprägt, ist die automatisierte Abfolge genormter Verrichtungen. Dem Arbeitsvorgang in Fabrik und Büro ist auszuweichen nur in der Angleichung an ihn in der Musse. Daran krankt unheilbar alles Amusement. Das Vergnügen erstarrt zur Langeweile, weil es, um Vergnügen zu bleiben, nicht wieder Anstrengung kosten soll und daher streng in den ausgefahrenen Assoziationsgeleisen sich bewegt. Der Zuschauer soll keiner eigenen Gedanken bedürfen: Das Produkt zeichnet jede Reaktion vor: nicht durch seinen sachlichen Zusammenhang – dieser zerfällt, soweit er Denken beansprucht – sondern durch Signale. […] (S. 145) Die Heroisierung des Durchschnittlichen gehört zum Kultus des Billigen. Die höchstbezahlten Stars gleichen Werbebildern für ungenannte Markenartikel. Nicht umsonst werden sie oft aus der Schar der kommerziellen Modelle ausgewählt. Der herrschende Geschmack bezieht sein Ideal von der Reklame, der Gebrauchsschönheit. So hat sich das Sokratische Wort, das Schöne sei das Brauchbare, am Ende ironisch erfüllt. […] ( S. 165) 2 Mit der Billigkeit der Serienprodukte de luxe […] bahnt eine Veränderung im Warencharakter der Kunst selber sich an. Nicht er ist das Neue: nur dass er heute geflissentlich sich einbekennt, und dass Kunst ihrer eigenen Autonomie abschwört, sich stolz unter die Konsumgüter einreiht, macht den Reiz der Neuheit aus. Kunst als getrennter Bereich war von je her nur bürgerliche möglich. […] Die reinen Kunstwerke, die den Warencharakter der Gesellschaft allein dadurch schon verneinen, dass sie ihrem eigenen Gesetz folgen, waren immer zugleich auch Waren: sofern, bis ins achtzehnte Jahrhundert, der Schutz der Auftraggeber die Künstler vor dem Markt behütete, waren sie dafür den Auftraggebern und deren Zwecken untertan. Die Zwecklosigkeit des grossen neueren Kunstwerks lebt von der Anonymität des Marktes. So vielfach vermittelt sind dessen Forderungen, dass der Künstler von der bestimmten Zumutung, freilich nur in gewissem Masse, dispensiert bleibt, denn seiner Autonomie, als einer bloss geduldeten, war durch die ganze bürgerliche Geschichte hindurch ein Moment der Unwahrheit beigestellt, das sich schliesslich zur gesellschaftlichen Liquidation der Kunst entfaltet hat. Der todkranke Beethoven, der einen Roman von Walter Scott mit dem Ruf: »Der Kerl schreibt ja für Geld« von sich schleuderte, und gleichzeitig noch in der Verwertung der letzten Quartette, der äussersten Absage an den Markt, als überaus erfahrener und hartnäckiger Geschäftsmann sich zeigt, bietet das grossartigste Beispiel der Einheit der Gegensätze Markt und Autonomie der bürgerlichen Kunst. […] (S. 166) lässt. Denn Bildung ist eben das, wofür es keine richtigen Bräuche gibt; sie ist zu erwerben durch spontane Anstrengung und Interesse, nicht garantiert alleine durch Kurse […]. Ja, in Wahrheit fällt sie nicht einmal Anstrengungen zu, sondern der Aufgeschlossenheit, der Fähigkeit, überhaupt etwas Geistiges an sich herankommen zu lassen und es produktiv ins eigene Bewusstsein aufzunehmen, anstatt, wie ein unerträgliches Cliché lautet, damit, bloss lernend, sich auseinanderzusetzen. Adornos Antrieb für sein Tun in Kurzform, aus einem Vortrag im Jahr 1966: Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen noch zu sollen. Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W. (1969): Kulturindustrie – Aufklärung als Massenbetrug in Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag (Erstveröffentlichung 1947 in Amsterdam) Popmusik in den 1960er Jahren als polarer Gegenbegriff zur Rockmusik, ohne schlüssige Nachvollziehbarkeit dieser Konstruktion [1693] 1970er Jahre mit expansiver Entwicklung des Tonträgermarktes sowie moderne Methoden von Zielgruppenmarketing 1970er-Jahre : Dancefloor-Kreationen mit eigenem Traditionszusammenhang bis in unsere Tage / ab den 1970er-Jahren ist der ausgeprägter Körperbezug durch Tanzkulte bis heute das einzig stabile Element für „Popmusik“ Auffächerndes musikkulturelles Umfeld / exzessiver Hedonismus / Tanz- und Diskokulte Subkulturell verortete Avantgarde mit subversiven Tendenzen gegenüber dem kommerziell verwalteten Musikbetrieb 1980er-Jahre: MTV Spassgesellschaft: Hedonismus statt Bemühung um gesellschaftliche Veränderung, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Spa%C3%9Fgesellschaft Exkurs 1: Tage des Donners - Dynamikschwund in der Popmusik Von Jens-Christian Rabe (Erstveröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung, 18.1.2008) Ob Oasis oder Red Hot Chili Peppers: Die Popmusik hat die Unterschiede zwischen laut und leise aufgegeben. Was bleibt, sind Aufnahmen an der Grenze zum Lärm. Eigentlich geht es nur um populäre Musik. Wenn man es ganz genau nimmt, sogar nur um deren Klangqualität. Die Fronten allerdings sind längst so verhärtet, dass in Amerika von einem Krieg gesprochen wird. Dem Lautheits-Krieg. Geführt wird er ziemlich still hinter den Kulissen der Musikindustrie - und wenn man den pessimistischeren Beobachtern glaubt, dann ist der "War of Loudness" jetzt verloren. ►Grafik zum Artikel auf der Folgeseite Artikel online unter http://www.sueddeutsche.de/kultur/2.220/dynamiksch wund-in-der-popmusik-tage-des-donners-1.268588 Die Graphik zeigt in Rot die früheren nuancenreichen, in Blau die heutigen, gegen null tendierenden Ausschläge der musikalischen Dynamik. (© Illustration: Melissa Wolf) "Der Tod von High-Fidelity - Im mp3-Zeitalter ist die Soundqualität schlechter als je zuvor" titelte das amerikanische Musikmagazin Rolling Stone in seiner Ausgabe zum Jahreswechsel. Die Verlierer sind die Toningenieure, die Musikproduzenten und die klanglich anspruchsvollen Hörer, gewonnen haben, vielleicht, vorerst die Plattenfirmen und gar nicht wenige, vor allem jüngere Pop-Künstler und Bands. Im Zentrum des Streits steht die kompromisslos auf die Spitze getriebene sogenannte "Kompression", also die akustische Verdichtung von zeitgenössischer Popmusik. Diese hat meist eine eklatante Pegelanhebung der leisen und eine rigorose Pegelsenkung der lauten Passagen eines Songs zur Folge. Leise Töne werden lauter geregelt, laute abgedämpft. Die Folge: Es geht verloren, was seit jeher neben der Tonhöhenveränderung eines der wichtigsten Gestaltungsmittel von Musik ist, die unterschiedliche Stärke, mit der die Töne gespielt werden können. 3 "Es gibt keine Linie mehr, keine Stimme, nichts." All das also, woraus die "Dynamik" eines Stücks entsteht und wofür die notierte Musik ein festes Repertoire an Stärkegraden (von fortissimo bis pianissimo) und Ausdrucksbezeichnungen (von amabile/liebenswürdig bis zu tremolando/zitternd) besitzt. Das Ergebnis der jüngsten Entwicklungen brachte im Verlauf der amerikanischen Diskussion Bob Dylan mit den Worten auf den Punkt: "Moderne Produktionen klingen grauenhaft, weil sie nur noch aus Sound bestehen. Es gibt keine Linie mehr, keine Stimme, nichts. Alles ist statisch." Und Donald Fagen von Steely Dan, denen einige der am besten klingenden Alben der PopmusikGeschichte zugeschrieben werden, sagte: ►"God is in the details. But there are no details anymore." - Gott steckt in den Details. Aber es gibt keine musikalischen Details mehr. Der erste Höreindruck allerdings, der bei stark komprimierten Songs entsteht, wenn sie im Radio, Fernsehen, über Ohrhörer oder kleine Computer-Lautsprecher gespielt werden, ist einer von äusserst verblüffender Präsenz und Wucht. Die Branche spricht etwas salopper vom "Druck", den ein so bearbeitetes Stück vom ersten Ton an erzeugt. Diesen Effekt macht man sich etwa im Fernsehen zunutze, um die Werbung deutlich vom Programm abzuheben. Unter "Loudness" ist also zunächst weniger die Gesamtlautstärke zu verstehen, die jeder Nutzer selbst am Volumenregler seines jeweiligen Abspielgeräts einstellen kann, als vielmehr die psychoakustische Lautheit von Musik. Also jene Mischung von lauten und leisen oder vielmehr inzwischen: nur noch etwas weniger lauten Tönen - eines Songs, die zu Hause nicht mehr verändert werden kann. Das Problem ist unübersehbar Dass die aktuellen Pop-Produktionen lauter sind als je eine Musik zuvor und dass die Dynamikverluste mittlerweile gravierend sind, kann man leicht hören. Das ganze Ausmass der Entwicklung zeigt sich indessen erst, wenn man einen Blick auf - als Graph in Wellenform-Struktur visualisierte neuere Songs wirft und sie mit graphischen Darstellungen älterer Aufnahmen vergleicht. Wo diese starke Signalschwankungen offenbaren, also hohe Dynamik, ist bei neueren Songs nur mehr ein breiter Balken zu sehen, der oben und unten geringfügig ausfranst. Die Dynamik tendiert entsprechend gegen null. Ein einmal unüberhörbar heftiger Schlag auf ein Schlagzeug etwa geht schliesslich fast völlig unter. Zu Hause zuckt die LED-Anzeige der Stereoanlage nicht mehr nervös hin und her, sondern parkt vom ersten Moment an im roten Bereich. Besonders eklatant fallen Vergleiche zwischen alten Popsongs aus, wenn diese für Wiederveröffentlichungen "ge-remastered", also klanglich den neuen Produktionsstandards angeglichen werden. Vergleicht man etwa die 1981 eingespielte Originalaufnahme des Stücks "One of Us" von Abba mit der 2005 "ge-remasterten" Version, ist das Problem unübersehbar. Was 1981 noch ein schmaler Streifen in der Mitte des Graphikfensters war mit deutlichen SkalaAusschlägen nach oben und unten, ist 2005 nur noch ein breites Band mit minimalen Ausschlägen. Es füllt aber beinahe das komplette Graphikfenster. Alle Töne des Songs sind also mittler- God is in the details: Ganzer Artikel unter http://www.zeit.de/online/2008/04/echolotEin The War of Loudness: Anschauliche Beispiele z.B. unter http://www.youtube.com/watch?v=3Gmex_4hreQ Wieviel ist ein Dezibel? Unser Gehör kann einen riesigen Schalldruckbereich verarbeiten, von der Hörschwelle (0.00002 Pa) bis zur Schmerzgrenze (ca. 20 Pa). Die Angaben in Pascal entsprechen allerdings nicht dem Lautstärkeeindruck, da das Ohr eine variable Empfindlichkeit aufweist, für schwache Signale eine grosse und für starke Signale eine kleine. Die Massangabe für den Schalldruck oder Schallpegel in Dezibel [dB], verkürzt den Wertebereich, da Schalldruckwerte von 0.00002 Pa bis 20 Pa durch die als logarithmische Dezibel-Skala mit den Werten von 0 bis 120 dB abgebildet werden. Da unser Gehör näherungsweise logarithmisch arbeitet, ergibt sich mit dem Dezibelmass eine bessere Übereinstimmung mit dem Lautstärkeeindruck eines Signals. Eine Erhöhung des Pegels um 10 dB nehmen wir immer etwa als Verdoppelung der Lautstärke wahr. Ein Mensch kann bestenfalls Unterschiede von einem Dezibel wahrnehmen. Zitiert und zusammengefasst nach http://www.laermorama.ch/laermorama/modul_akustik /schallpegel_w.html weile fast gleich laut geregelt. Die Dynamik bewegt sich im aktuellen Pop inzwischen noch etwa im Bereich eines Schalldruckpegels von zwei bis drei Dezibel. Der Kompressionswahn begann in vollem Ausmass um die Mitte der neunziger Jahre. Hatte ein 1987 auf der Höhe der Zeit produziertes Rockalbum wie Guns'n'Roses' "Appetite for Destruction" noch eine Dynamikspanne von rund 15 Dezibel, so waren es bei "(What's the Story) Morning Glory" von Oasis 1995 gerade noch acht. Auch diese Grenze überschritt schliesslich 1997 Iggy Pop mit der Neuabmischung des erstmals 1973 veröffentlichten Albums "Raw Power" seiner ehemaligen Band The Stooges. Es war die bis dahin lauteste Rockplatte. 4 Dynamikbefreite Lautheit Die Dynamik der Platte aber betrug nach dem Eingriff gerade noch vier Dezibel. Auch Blurs "Song 2" aus demselben Jahr wird häufig genannt, wenn es um extreme Dynamikverarmung geht. Im Refrain ist das Stück kaum mehr als verzerrtes Geräusch. Den vorerst letzten LautheitsStandard setzten zwei Jahre später die Red Hot Chili Peppers mit ihrem Album "Californication". Auf besseren Anlagen kommt es bei dieser Platte zu so vielen digitalen Verzerrungen, dass sich Besitzer von High-End-Stereoanlagen vielfach beschwert haben sollen. Unter den allerneuesten Bands ist die fast vollständig dynamikbefreite Lautheit der britischen Arctic Monkeys bei Toningenieuren berüchtigt. Lauter geht es nicht mehr. Der Hit ihres Albums hiess "I Bet You Look Good On the Dancefloor" - "Ich wette, du siehst auf der Tanzfläche super aus". Übertragen auf die Musik ist genau das einer der wesentlichen Gründe des "War of Loudness". Denn der psychoakustische Effekt, dass "laute" Songs im ersten Moment einen subjektiv besseren Höreindruck hinterlassen, ist eine Tatsache. Die Ursachen dafür sind einfach: Das menschliche Gehör ist unter den heute üblichen Bedingungen der Popmusik-Rezeption im Auto, im rauschenden Zug, beim Joggen, in Bars und Clubs exorbitanten Nebengeräuschen ausgesetzt. Je höher die Lautheit eines Musikstücks jedoch ist, desto eher werden auch hoch- und niederfrequente Signale wahrgenommen. Und desto vollständiger erscheint zunächst der Musikgenuss. Lauter scheint besser zu sein. Radiosender liefern sich deshalb seit Jahren auf der ganzen Welt einen Kampf um die Lautheit. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Hörer wesentlich häufiger am lautesten Sender hängenbleiben. Der Kunde ist eben König Der Kehrseite ist ein eklatanter Mangel an musikalischer Variation und, als zwangsläufige Folge, an Emotion. Der Trick mit der Lautheit verbraucht sich zudem rasch. Auf Dauer wirkt komprimierte Musik auf den Hörer monoton und ermüdend. In Zeiten jedoch, in der Popmusik sich ihre Aufmerksamkeit erkämpfen muss, weil eine Tradition aufmerksamen Musikkonsums abgerissen sei und sich die Hörer zudem an den Klang massiv komprimierter und völlig flach klingender mp3-Musikdateien gewöhnt hätten, wie der ehemalige Virgin-USA-Chef Matt Serletic im Rolling Stone bedauert - in solchen Zeiten hat es der gute, dynamische Klang schwer. Selbst die jüngsten Sampler so berühmter Pop-Künstler wie Led Zeppelin oder Elvis Presley wurden zuletzt extrem laut "ge-remastert", um im Auto mit der Lautheit aktueller Chart-Musik konkurrieren zu können. "Es ist", so der amerikanische Musik-Professor Daniel Levitin, "als betrachte man einen echten Kandinsky durch eine Sonnenbrille." Einzig Superstars wie Bob Dylan und Norah Jones wagten auf ihren jüngsten Alben, die Lautheitsstandards zu ignorieren. Zwar schlossen sich amerikanische Produzenten und Tonmeister um den Grammy-gekrönten Toningenieur Charles Dye im vergangenen August zu der Organisation "Turn Me Up!" zusammen. Ihr Ziel: Die Dynamik zurück in die Popmusik zu bringen. Die Erfolgsaussichten solcher Initiativen aber beurteilt nicht nur Werner Krumme skeptisch. Der Toningenieur und Chef der Berliner Planet Roc Studios, eines der grössten und wichtigsten deutschen Pop-Studios, glaubt, dass die Entwicklung vorerst nicht mehr umkehrbar sei. Schön sei es nicht, aber der Kunde eben König. "Die Plattenfirmen erwarten inzwischen, dass ein neuer Song von der ersten Sekunde so laut ist wie etwa der letzte Hit der amerikanischen Metalband Limp Bizkit. Wie das Lied am Schluss klingt, interessiert keinen. Fachleute werden wegrationalisiert Ein Song muss von der ersten Sekunde an konkurrenzfähig sein. Was leise anfängt, wird grundsätzlich schlechter beurteilt." Es höre sich bei den Labels auch kein Verantwortlicher mehr ein ganzes Album an, bevor er Entscheidungen treffe. "Was nicht sofort knallt, hat keine Chance auf dem Markt", bestätigt Krummes Partner Christian Bader. Privat hören Krumme und Baader nur noch alte CDs von Zappa, Miles Davis und Pink Floyd. […] Das Problem sei, dass auch bei den grossen Plattenfirmen die produktionstechnisch kompetenten Fachleute inzwischen wegrationalisiert worden seien. Bildquelle: SUVA "Noch vor zehn Jahren hatten viele Major-Plattenfirmen ein eigenes Mastering-Studio samt den technischen Experten, die die letzte Instanz in allen Recordingfragen waren. Diese Studios wurden im Laufe der Krise der Branche alle dichtgemacht oder verkauft. Heute entscheiden Leute ohne technische Kompetenz meist nur noch rein subjektiv." Höchste klangliche Qualitätsansprüche könne man sich vielleicht noch im Jazz erlauben, im Pop zwinge der Markt zur Soundkonformität. Aber selbst im Jazz sind die Probleme mit der Kompression nicht unbekannt. Der Münchner Manfred Eicher, 2002 bei den Grammys, des wichtigsten Musikpreises der Welt, als bester klassischer Musikproduzent des Jahres ausgezeichnet, sieht gar eine ernste Krise der Klangstandards: "Auch im Jazz wird eine Menge Musik längst so produziert, dass sie einen geradezu anspringt. Alles wird bis zum Stehkragen hochgefahren." Dynamik-Manipulationen in der Klassik [… ► Gekürzter Abschnitt rechte Spalte] Ein herausragendes klassisches Symphonie-Orchester bringt Dynamikabstände von 60 bis 70 Dezibel hervor. Technisch sauber auf eine CD übertragen lässt sich allerdings allenfalls eine Dynamik von 60 Dezibel. In einem gewöhnlichen Wohnzimmer herrscht ein Grundgeräusch von circa 40 Dezibel. 5 Das Kompromiss-Dilemma Wenn also die gesamte Dynamik einer Klassik-CD ausgespielt werden sollte, müsste der Schwankungsbereich von 60 Dezibel zu diesen 40 Dezibel hinzugerechnet werden. Dann käme man zu Hause auf Lautstärken von 100 Dezibel. Eine Lautstärke von 110 gilt als gesundheitsgefährdend. 120 Dezibel laut ist ein Start eines Kampfflugzeugs aus etwa zehn Metern Entfernung. Die Frage lautet also auch für Neubronner: "Wo fangen wir an, die Dynamik einzuengen?" Wichtig sei deshalb, sich im Klaren darüber zu sein, für wen die Musik produziert werde: "Für den klassikaffinen Autofahrer, den durchschnittlich anspruchsvollen Hörer zu Hause, den Audiophilen mit einer Zehntausend-Euro-Stereoanlage oder für das Klassik-Radio, das inzwischen nur noch eine Dynamik von gut 15 Dezibel zulässt?" Genau hier beginnt auch in der Klassik das Kompressions-Dilemma. Es wird jedoch in der Regel noch immer äusserst behutsam vorgegangen. Der Grund dafür sind denkbar unterschiedliche Klangideale. Während es im Pop um die Erfindung neuer, überraschender, möglichst noch nie gehörter Sounds geht, für die jedes Druckmittel recht ist - man denke etwa an Chers bizarr manipulierte Vocoder-Stimme oder an die brutal verzerrten elektronischen Klänge der Pariser Elektro-Hipster Justice -, geht es in der Klassik meistens noch um die naturtreue und so zwangläufig hochdynamische Wiedergabe einer Aufführung. Andreas Neubronner hofft deshalb, dass sich in der Klassikbranche die Standards der Reproduktionstechnik noch eine Weile hochhalten lassen. Die schleichende Veränderung, genauer gesagt: Verarmung dessen, was man hört und hören kann, mache allerdings auch vor dem Klassikpublikum nicht halt. "Es ist eigentlich grausig", sagt Neubronner, "wir leben in einer Zeit, die immer lauter wird. Die im Vergleich zu früher beinahe unglaubliche Klangqualität, die wir heute anbieten können, wird gar nicht mehr nachgefragt. Längst müssen wir uns auf etwas, das leise ist, wirklich einlassen. Dazu ist kaum noch jemand bereit." [Dynamik-Manipulationen in der Klassik] … Manfred Eicher fordert deshalb dringend eine Debatte. Das finale Argument manch eines seiner erschöpften Kollegen, dass rein kommerziell orientierte Plattenfirmenmanager mittlerweile unerbittlichen Druck ausüben auf Toningenieure und Produzenten, lässt er nicht gelten. Kein Produzent dürfe seine musikalischen Ideale verraten. "Massstab bei der Musikaufnahme müssen immer inhaltliche Fragen bleiben, nicht die Forderungen der Plattenindustrie oder Radios." Als sein eigener Chef - er leitet das von ihm selbst 1969 gegründete und international berühmte Jazz-, Neue-Musik und Klassik-Label ECM - ist er freilich in einer weit komfortableren Situation als so manch anderer. In der klassischen Musik ist das Problem bislang noch nicht annähernd so virulent wie im Pop oder Jazz. Dennoch holt auch der Stuttgarter Tonmeister Andreas Neubronner tief Luft, wenn man ihn nach dem "War of Loudness" fragt - und nach dessen Relevanz in der Produktion klassischer Musik. Neubronner, der das renommierte TritonusStudio mitbetreibt, hat für die Aufnahme von Gustav Mahlers Siebter Symphonie mit dem Symphonie-Orchester San Francisco soeben seinen fünften Grammy erhalten. DynamikManipulationen gehören jedoch selbst für ihn zum Geschäft. Sie liegen sogar in der Natur der Sache. *… zurück zum Haupttext+ Exkurs 2: Pop goes Pop Art Beilage aus Büsser, Martin (2000): Popmusik, Hamburg, Europäische Verlagsanstalt Im Text erwähnte Musikbeispiele: Beach Boys: “Vegetables” http://www.youtube.com/watch?v=BO0aNOpOYF0&feature=related The Beatles: aus dem White Album Helter Skelter http://www.youtube.com/watch?v=aMfkVGCU_BA Honey Pie http://www.youtube.com/watch?v=qAneg_6GKO0 Revolution Number 9 http://www.youtube.com/watch?v=LVf5Cr4M-F8 Mothers of Invention (Frank Zappa) http://www.youtube.com/watch?v=62Vod1bDBOg The Velvet Underground: Heroin http://www.youtube.com/watch?v=6xcwt9mSbYE „Peel slowly and see“ - Tonträger als künstlerisches Medium: ANDY WARHOL und die berühmteste Banane der Musikgeschichte unter http://www.artefakt-sz.net/wissenschaftlicheaufsaetze/die-kunst-der-populaermusik Spalten 1694 – 1704: Populäre Musik – I. Begriff 18. Jh. programmatischer Anspruch in Anknüpfung an ► Diderots philosophie populaire. Gegenpol und Abstossungspunkt zu „Künstlichkeit“ und „Gekünsteltheit“ höfischer Kunstpraxis des europäischen Bürgertums, [1694] Was ist populäre Musik? Von Martin Pfleiderer 6 Die Ausdrücke „populär“ und „Popularität“ gehen bekanntlich auf das Lateinische zurück: „Popularis“ und „popularitas“ meint „volkstümlich, volksfreundlich, für das Volk bestimmt, dem Volke angenehm“ (vgl. Schwab 1965, S. 87). Popularität bezieht sich somit auf die Beliebtheit nicht nur bei einer kleinen Minderheit der Bevölkerung, sondern beim „Volk“. Um 1800 gab es verschiedene Auffassungen davon, was unter „Volk“ zu verstehen sei: Auf der einen Seite galt das „Volk“ als die Gemeinschaft der selbstbewussten Bürger, denen etwa in der französischen „philosophie populaire“ eines ► Diderot die Gedanken der Aufklärung nahegebracht werden sollten. Auf der anderen Seite wurde unter „Volk“ das niedere oder „gemeine“ Volk verstanden, die Menge der einfachen Menschen „auf den Strassen und Gassen und Fischmärkten“, wie Johann Gottfried Herder schreibt (zit. nach Schepping 2001, S. 588). Im deutschen Sprachraum verbreitete sich der Ausdruck „populär“ im 18. Jahrhundert nicht zuletzt durch die Diskussion um populäre Poesie und populäres Lied (vgl. Schwab 1965, Hügel 2001). Von Gottfried August Bürger, einem der wichtigsten Verfechter der Idee von Popularität und populärer Poesie, wurde das Volk als die Grundschicht der Nation angesehen. Popularität wurde in diesem Zusammenhang zu einem normativen Kriterium der künstlerischen Gestaltung. So bildeten etwa populäre Lieder laut Wicke, „[…] den Kern einer im Geist der Aufklärung formulierten Popularisierungsstrategie bürgerlicher Ethik-, Moral- und Kunstansprüche“ (Wicke 1997, Sp. 1695). Musik, die sich an die Einfachheit von Liedern anlehnte, genoss um 1800 allgemein hohe Wertschätzung. „Popularität der Kirchenmusik, der Oper, der Sinfonie“, so die Einschätzung des Musikwissenschaftlers Heinrich W. Schwab, „besteht vornehmlich auf dem Einbezug liedhafter, aber auch tänzerischer Elemente. Wo von Popularität die Rede ist, meint man im Grunde die Eingänglichkeit des Liedes“ (Schwab 1965, S. 97f). Musik sollte populär und somit fasslich und sangbar sein – eine Forderung, die durch eingängige melodische und rhythmische Strukturen mit klarer Dominanz der Melodie gegenüber einer stereotypisierten Begleitung eingelöst wurde; auch die formale Gliederung und die Harmonik waren einfach (vgl. Schwab 1965, S. 100ff.). Angestrebt wurde „[…] das im Grunde Vertraute, Anheimelnde, Nicht-Überraschende und daher Allgemeinverständliche“ (Schwab 1965, S. 106). Zwischen neu komponierten Liedern und überlieferten Volksliedern wurde dabei nicht unterschieden. Pfleiderer, Martin (2006): Rhythmus – Psychologische, theoretische und stilanalytische Aspekte populärer Musik, Bielefeld: Transcript Verlag, S. 15f. Popularitätsbegriff wird zur Absatzkategorie: Kommerzialisierung von Vervielfältigungsund Verbreitungsmedien ab 1796 (Lithographie zur Herstellung von Notendrucken) als technische Voraussetzung für Massenproduktion [1695] Begriff ist folglich nicht grundsätzlich an musikalische Genres und Gattungen gebunden, sondern an wirtschaftlich vertretbare Verkaufsresultate Krisenhaft gewordene Kunsterfahrung im 20. Jh. mit unterschiedlich verorteten Formen von Musizierpraxis mit Begrifflichkeiten wie „autonom“ und „funktional“, „ernst und leicht“, „Kunst und Unterhaltung“. Erste Hälfte 20. Jh.: „Populäre Musik“ als Gegenbegriff zu „Tonkunst“ mit negativ besetztem Wertbegriff (v.a. im deutschsprachigen Raum) Verlagerung der kommerziellen Musikproduktion in die USA und angloamerikanischen Raum, wesentliche Prägung durch amerikanischen Terminus popular music. LADY GAGA: Ein aktuelles Paradebeispiel für ein gelungenes Netzwerk aus Mode, Film, Fotographie und Musik mit entsprechendem Marketing-Team unter dem Label The House of Gaga verspricht auf seiner Homepage: The ‘Warhol’ of today’s generation – Lady GaGa has taken planet earth by storm! Two parts dance-pop, one part electro-pop, and one part rock with a splash of disco and burlesque, GaGa pours all this into the figurative martini glasses of the world and now you too can have your glass filled with THE HOUSE OF GAGA – The Lady GaGa Experience. http://thehouseofgaga.com/ DENIS DIDEROT (1713 – 1706) steht rezeptionsgeschichtlich im Schatten von Voltaire oder Rousseau. Er gilt als Motor der Enciclopédie, einem Mammutunternehmen, das in der Zeit von 1751 – 80 entstand und schliesslich in 35 Bänden das gesamte damalige Wissen der Bereiche Wissenschaften, Künste und Gewerbe beinhaltet. Diese Reihe gilt als wichtigste publizistische Waffe für die Aufklärung. II. Systematik Aufteilung in zwei Sphären des Musiklebens mit artifiziellem und populärem Bereich als Produkt der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jh. Daran gekoppelt ist die Entstehung von Formen der Öffentlichkeit im bürgerlichen Musikleben [1696] Autonomiebegriff für einen Teil des Musikschaffens als ästhetische Norm im 19. Jh. und als zentraler Wertbegriff (► vgl. Horkheimer/Adorno) mit „Gegenpol“ der „nichtautonomen“, also funktionalen, unterhaltenden und populären Musik führt zu prinzipieller Gegensätzlichkeit der Sphären „E“ und „U“ Verteilungsplan, ideologische Konstruktion und sozialer Filter Prof. Dr. Susanne Binas-Preisendörfer zur Geschichte der Kategorien von E-Musik und U-Musik Gemeinhin sind sprachliche Festlegungen und Begriffe dazu geeignet, konkrete Dinge oder Sachverhalte zu bezeichnen. Treten Sie als Widerspruchspaar auf, dann sollen sie helfen, Unterschiedliches zu markieren, Gegensätzliches oder gar einander Ausschliessendes anzuzeigen: weiss und schwarz, gut und böse, rechts und links, Geist und Körper, männlich und weiblich, Kopf und Bauch, E und U. Selbstverständlich können wir solche Raster heute als diskursive Konstruktionen entlarven und mit dem Hinweis auf das Zerfliessen dualer Ideologien und vertikaler Ordnungen im Zeitalter von Cross Over und Cyborgs abtun. Wie wirkmächtig derlei Konstruktionen jedoch ungeachtet dessen sind, wie unerschütterlich ihre Regeln, Normen und Zuschreibungen, lässt sich eindrucksvoll am heute nahezu anachronistisch wirkenden Begriffspaar von „E“ und „U“ aufzeigen. 7 Zunächst eine Klarstellung: originär stammt ‚E’ und ‚U’ aus dem Gattungszusammenhang der Musik und ist nur im ► deutschsprachigen Raum gebräuchlich, E-Musik (ernste) und U-Musik (unterhaltsame). Kaum jemand spricht von E- und U-Kultur, eher von Hochkultur auf der einen und Breiten-, Massen- bzw. Popkultur auf der anderen Seite. Damit ist der seit Jahrhunderten währende, theoretisch und kulturpolitisch immer wieder auch ausgetragene Unterschied zwischen „hoher“ und „niederer“ Kunst als soziales Distinktionsmittel gemeint. Ganzer Artikel unter http://www.musik.unioldenburg.de/medien/download/Susanne-BinasPreisendoerfer_Verteilungsplan-E-und-UMusik_2006.pdf Und im englischen Sprachgebrauch? Art music (or serious music or erudite music) is an umbrella term used to refer to musical traditions implying advanced structural and theoretical considerations and a written musical tradition. The notion of art music is a frequent and well defined musicological distinction, e.g., referred to by musicologist Philip Tagg as one of an "axiomatic triangle consisting of 'folk', 'art' and 'popular' musics." He explains that each of these three is distinguishable from the others according to certain criteria. In this regard, it is frequently used as a contrasting term to popular music and traditional or folk music. *…+ http://en.wikipedia.org/wiki/Art_music Musikalische Verwertungsgesellschaft: Gesellschaft für musikalische Aufführungsund mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) https://www.gema.de/ und das Pendant SUISA in der Schweiz http://www.suisa.ch/ Der in den Verteilungsplänen der ► musikalischen Verwertungsgesellschaft in Deutschland (GEMA) seit deren Gründung verankerte Unterschied von ‚E’ und ‚U’ setzte die Kommerzialisierung des Musiklebens voraus und markiert den im Zuge der Verbürgerlichung des europäischen Musiklebens geprägten Unterschied von ästhetischem Wert (E) und ökonomischer Wertung bzw. Marktwert (U) […]. Als vor reichlich 100 Jahren in Berlin die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer und kurz darauf die von ihr abhängige Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht gegründet wurde, war diese Initiative insbesondere von Komponisten der so genannten ‚ernsten’ Musik – allen voran ► Richard Strauss – ausgegangen. Ende 1899 hatte die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer eine Denkschrift an den Hohen Bundesrat gerichtet, in der man die Parlamentarier dazu aufrief, die Not leidenden einheimischen Komponisten zu unterstützen. Dabei distanzierte man sich ausdrücklich von jenen „oberflächlichen Vertreter(n) der jeweils allerneuesten Tingeltangel-Mode, die es mit ihren Begriffen von Kunst und volkstümlicher Kunsterziehung so geschickt zu vereinen wissen, dem banalen Alltagsverlangen ihre tönende Huldigung darzubringen“ und verurteilte das „frivole Geschäftstreiben dieser Elemente“ mit dem Hinweis auf „schlimmste Geschmacksverderbnis, Verflachung und Verrohung der heranwachsenden Generation“. Gefürchtet wurden jene Komponisten, die um die Wende zum 20. Jahrhundert Musik für Caféhäuser und Restaurants schrieben, für die zahlreichen Varieté-Theater und Unterhaltungsetablissements. Der Grossteil dieser Musikformen hatte die Funktion von Hintergrunds- und Unterhaltungsmusik, die den atmosphärischen Notwendigkeiten der betreffenden Lokalitäten dienlich sein musste. Zeitgleich suchte die sich entwickelnde Tonträgerwirtschaft (Schellackplatten und Grammophone) nach geeignetem Repertoire. Die technisch mögliche Abspieldauer (anfangs nur etwa 5 Minuten), Aufnahme und Wiedergabequalitäten (nur laute und im Frequenzverlauf prägnante Instrumente konnten ohne grossen technischen Aufwand fixiert werden) liessen Marschmusik, Schlager, Walzer und eigens arrangierte Arien- oder Ouvertürenauskopplungen zu den am häufigsten reproduzierten Musikformen werden. […] Mit dem Aufkommen des Rundfunks in den 20er Jahren sollte dieser Prozess verstärkt werden. Schnell hatte man erkannt, dass er sich als ein hervorragendes Medium für das zerstreute Neben- Richard Strauss (1864 – 1949) war als Komponist ein wichtiger Vertreter der musikalischen Moderne im ausgehenden 19. und frühen 20. Jh. Zentral in seinem Oeuvre sind programmatische Orchesterwerke („Tondichtungen“ wie Till Eulenspiegel, Don Juan), Opern (z.B. die zur Entstehungszeit in ihrer Tonsprache epochalen Opern Salome, 1905, nach Salomé von Oscar Wilde und Elektra, 1909, nach einem Libretto von Hugo von Hofmannsthal) sowie sein Liedschaffen. Strauss war ausserdem erfolgreicher Dirigent und Theaterleiter. Ins kollektiven Gedächtnis hat sich die Einleitung der Tondichtung „Also sprach Zarathustra“ aus dem Jahr 1896 eingebrannt, z.B. als Opening in Stanley Kubricks Film-Klassiker „A Space Odyssey 2001“ aus dem Jahr 1968, siehe http://www.youtube.com/watch?v=cWnmCu3U09w beihören eignete, häusliche Verrichtungen oder die Routine am Fliessband in der Fabrik ein wenig erträglicher machen konnte. […] Unterhaltungsprogramme gehörten von Beginn an zum zentralen Sendebedarf des Rundfunks, für den Schlager, Ouvertüren, Rhapsodien, Suiten und kurze Virtuosenstückchen geschrieben werden mussten. Als schliesslich der Tonfilm mit Beginn der 1930er Jahre in die Kinos einzog (► „Die Drei von der Tankstelle“ usw.), war der Bedarf an entsprechenden Musiken nochmals erheblich gestiegen. […] Auf derartige populäre Musikformen sollte sich bis hinein in die fünfziger Jahre der Begriff der Unterhaltungsmusik beziehen. Insbesondere im Rundfunk – aber eben nicht nur dort – wurde er als Einteilungskriterium institutionalisiert und sorgt bis in die Gegenwart hinein als eine Art ideologischer Filter. Auf der aktuellen Web-Site des einzigen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der IHK [Industrie- und Handelskammer] für die Beurteilung der Urheberschaft an Werken von Musik Dr. Wolfram Sauter findet man folgende Erläuterungen „E-Musik ist die seit den 10-er Jahren des 20. Jahrhunderts gängige Bezeichnung für ‚ernste Musik’, vor allem als Gegenbegriff zur U-Musik. … Die zeitgenössische E-Musik ist gekennzeichnet durch eine oft in grossen kreativen Zusammenhängen angelegte, „ernste“ musikalische Charakteristik: Aufbau und Abfolge der meist durchkomponierten Melodien sind für den Hörer in der Regel nicht mehr vorhersehbar, es gelten keine formalen Beschränkungen, keine durchgehende oder eindeutige Dur- oder Moll-Tonalität, keine taktgebundene Rhythmik und nur selten sind Muster aus dem Modell der Wiederholung erkennbar. Aufwendige und schwierige Darstellbarkeit in Noten und langwierige Schöpfungsprozesse durch eine Vielzahl musikalischer Einfälle für die Gestaltung eines Werkes sind die Regel. … Zeitgenössische E-Musik ist von aktuellen Trends meist unabhängig … Von der zeitgenössischen U-Musik zu unterscheiden ist die E-Musik zudem durch die vergleichsweise geringe Anzahl meist subventionierter Aufführungsmöglichkeiten und die Tatsache, dass sie sich der massenhaften Verbreitung als Konsumgut durch Radio, Tonträger und andere Medien entzieht.“ 8 Hingegen steht laut Sauter die so genannte U-Musik für „eine vergleichsweise ‚einfache’ Charakteristik der musikalischen Gestaltungselemente: Aufbau und wiederholte Abfolge der meist kurzen Melodiebogen (4, 8, 16 oder in Ausnahmefällen 32 Takte), Lied- oder Song-Form, durchgehend eindeutige Dur- oder Moll-Tonalität, durchgehend taktgebundene und von Wiederholungen lebende ‚beschwingte’ Rhythmik, Darstellbarkeit in so genannten ‚vereinfachten’ Notenausgaben, … Möglichkeit rascher Schöpfungsprozesse durch eine häufig vergleichsweise geringe Zahl melodischer Einfälle für die Gestaltung eines Werkes …“. Einmal abgesehen von dem deutlichen Verweis auf ihre ökonomische Sonderstellung gilt E-Musik hier als Inbegriff einer spezifischen kompositorischen Qualität, die in so genannter U-Musik nicht auffindbar sei. Die oben zitierten Erläuterungen schreiben Regeln und Normen zu und fest, wie sie in den angesprochenen Musikformen vorkommen aber auch nicht. Wo ist der kurze Melodiebogen in einem Elektronik-Track, wo die beschwingte Rhythmik in einem Metal-Song oder dem Gros von Filmmusiken, wer misst die Stunden, die ein Produzent im Studio bei der Fertigstellung eines Masterbandes tüftelt? Auch für die so genannte E-Musik sind durchkomponierte Melodien heute nicht mehr das Mass aller Dinge, eher Klangchoreografien, minimalistische Strukturen und digitale Interfaces stehen im Focus kompositorischer Arbeit. Wolfram Sauters Unterscheidung von ‚E’ und ‚U’ gründet auf den offensichtlich immer noch fest im (deutschen) Musikverständnis verankerten Prämissen einer sich im 19. Jahrhundert entfalteten romantischen Musiktheorie. Seit jener Zeit galt die motivisch-thematische Arbeit als ästhetischer Massstab. Verarbeitung und Verdichtung werden Mitte des 19. Jahrhunderts zum höchsten Gut kompositorischer Arbeit. In Misskredit geraten die blosse Erfindung oder das Aneinanderreihen von Melodien. Im Gegensatz zum ‚Gemachten’, ‚Verarbeiteten’ gilt die ‚nur erfundene’ Melodie als das ‚Ursprüngliche’, das der Intuition folgende und damit minderwertige. Historisch sehr viel früher hatten sich in Europa bereits zwei wesentliche Säulen autonomen Kunstverständnisses durchgesetzt: Originalität und die eng damit verbundene Autorschaft. Anerkannte Musikwerke mussten mehr sein als bloss handwerklich gediegene Stücke, Beiwerk höfischer Tafelfreuden oder Medium religiöser Sonntagshuldigungen. […] Binas-Preisendörfer, Susanne: Verteilungsplan, ideologische Konstruktion und sozialer Filter. Zur Geschichte der Kategorien von E-Musik und U-Musik, Jahrbuch für Kulturpolitik Band 6. Thema: Diskurs Kulturpolitik, hrsg. Norbert Sievers und Bernd Wagner, Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V., (Klartext) Essen 2006, S. 271-277. Dichotomie (griech. dichótomos, halbgeteilt, entzweigeschnitten) als ästhetischnormatives Konstrukt (!) ohne Aussage über reale Austauschprozesse Ein Freund, ein guter Freund: aus dem Film „Die Drei von der Tankstelle“ unter http://www.youtube.com/watch?v=u8h8ca5zn5Y Durch seinen virtuosen Umgang mit Erzählung, Tanz und integrierter Musik wurde gemäss dem Lexikon des Internationalen Films eine neue filmische Form erfunden, die das US-Musical vorwegnahm. (http://de.wikipedia.org/wiki/Lexikon_des_International en_Films) Kulturelle Bildung und Kulturförderung in der Schweiz (gemäss BAK: Bundesamt für Kultur): Kulturelle Bildung zielt darauf, die Menschen dazu zu befähigen, am kulturellen Leben teilzunehmen. Sie soll dazu ermutigen, selbst kreativ tätig zu werden und sich mit dem kulturellen Schaffen kritisch auseinander zu setzen. http://www.bak.admin.ch Im Kanton Aargau unterstützt u.a. das Aargauer Kuratorium das kulturelle Leben, siehe dazu http://www.ag.ch/kuratorium/de/pub/ Kulturverhalten in der Schweiz Die letzte gross angelegte Studie des BAK stammt aus dem Jahr 2008. Den vollständigen Bericht zu „Kulturverhalten in der Schweiz Erhebung 2008 – Musik“ mit den beiden Aspekten „Musik hören“ und „Singen und musizieren“ ist als PDF zu finden unter http://www.bak.admin.ch/aktuelles/03026/03038/index .html?lang=de Streit zwischen E- und U- Musik Initiative der Abteilung Musik der Akademie der Künste, Berlin, zur Förderung anspruchsvoller Musik Die Mitglieder der Abteilung Musik der Akademie der Künste verfolgen mit Sorge Entwicklungen, die die Akzeptanz anspruchsvoller Musik gefährden und eine prinzipielle Unterscheidung zwischen der so genannten E- und U-Musik ablehnen. In Gremien wie der GEMA und dem Deutschen Musikrat, in Fachpublikationen wie dem "Musikforum" erheben sich auch seitens der Politik Stimmen, die eine Gleichbehandlung nach den Gesetzen des Marktes fordern, wie sie in den Medien schon lange forciert wird. Die U-Musik soll noch stärker als bisher materiell unterstützt werden, als wäre sie nicht ohnehin die bereits alles dominierende wirtschaftliche Kraft. Es geht hier nicht um das Gegeneinanderausspielen von zwei verschiedenen musikalischen Bereichen. Worauf wir nachdrücklich verweisen wollen, ist die unter dem Fähnlein demokratischer Erfordernisse sich derzeit auf vielen gesellschaftlichen Ebenen vollziehende Reduktion des kulturellen Anspruchs auf das leicht Konsumierbare, das Gängige und Klischeehafte, das millionenfach Bewährte und Kommerzielle. Wenn von verantwortlichen Persönlichkeiten derzeit wieder und in alarmierend neuer Qualität das Populäre auf den Schild gehoben wird, andererseits aber ebenso dringend und mit grossem Aufwand Innovation, Eliten und Wertebewusstsein politisch eingefordert werden, so stehen damit zwei nicht miteinander vereinbare Strategien gegenüber. "Unterhaltung" wird einzig mit "leicht" und "Spass" gleichgesetzt. Inzwischen dürfte sich aber die Erkenntnis verbreitet haben, dass von einer "Zerstreuungskultur" keine neuen, schöpferischen Impulse für die Gesellschaft zu erwarten sind. "U" nach unserem Verständnis schliesst Seriosität und "E", sprich: Ernsthaftigkeit - und zwar in allen Genres! - ein. Kunst muss existentiell sein. 9 Wir denken, dass die so genannte "E-Musik" den Kern unserer westlichen Kultur, ihre differenzierte geistige Substanz, ihre ethischen Werte wesentlich mit bewahrt. Es ist eine überlebensnotwendige Funktion der Kunst als geistiges Gegengewicht zu den alltäglichen Praktiken des globalen Materialismus, die alternative Bewegung in allen subtilen und offenkundigen Varianten zu fordern und zu fördern. Das Unbequeme ist es, was den Menschen weiterbringt, und die EMusik wagte dieses Unbequeme zu allen Zeiten immer wieder. Ihr Anspruch und ihre Komplexität gestatten es, bei Menschen, die sich ihr öffnen, tiefe Spuren zu hinterlassen und sie wesentlich zu prägen. Ihre Relevanz für die Gesellschaft ist nicht hoch genug einzuschätzen. Wir wehren uns dagegen, in eine subkulturelle Situation abgeschoben zu werden. Wir brauchen eine intensive Auseinandersetzung mit der angesprochenen Problematik in der Öffentlichkeit. ► Prof. Udo Zimmermann Direktor der Abteilung Musik der Akademie der Künste, designierter Intendant des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau (Dresden) Populäre Musik als Produkt sich ständig verändernder kultureller Auseinandersetzungsprozesse [1697] Unterschiedliche „Interessenslage“ zwischen auf Gewinnmaximierung orientierter Musikindustrie und Ausdrucksbedürfnis der MusikerInnen [1698] Nicht nur historisch vorhandene Formen von Musikpraxis, sondern auch darin verankerte bzw. damit verbunden kulturellen Praktiken, Alltagsmythen, Images und Rituale Zwangsläufig vergeblicher Versuch für eine schlüssige Definition von „populäre Musik“ führt zu Neuschöpfungen (z.B. Popularmusik in der Musikpädagogik) Neben musikalischen Kriterien wie Formen und Typen des Musizierens sowie der Besetzungsstereotypen und Aufführungsorten spielen Darbietungsformen, Gebrauchsweisen, narrative Inhalte, Verbreitungsgrad, Rezeptionsweisen in Kombination mit aussermusikalischen Sachverhalten und soziale Trägerschichten eine wichtige Rolle [1699] Udo Zimmermann, geboren 1953 in Dresden, ist Komponist, Dirigent und Intendant. http://www.breitkopf.com/contemporary/show/9 Initiativtext online unter http://www.adk.de/de/aktuell/pressemitteilungen/archi v.htm?we_objectID=1743 Diverse Beispiele von Professionalisierung von volksmusikalischen und Popularisierung von artifiziellen Musikpraktiken [1700] ab 1892 kommerzielle Nutzung des ► Edisonschen Phonographen und somit Ermöglichung grenzenloser Pluralisierung Bedeutung der Begrifflichkeit als Instrument der Positionierung auf den Musikmärkten steigt (► USA eher nach Bevölkerungsgruppe, Europa eher nach funktionalen Charakteristika) [1702] „Der Phonograph von Thomas A. Edison“, Dokumentation in der Reihe „Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik“ (Schulfernsehen ARD, 1991) unter http://www.youtube.com/watch?v=tzPP45NSayg Zur Entwicklung einer Programmstruktur für den aufkommenden Rundfunk wird eine Kategorisierung massiv vorangetrieben. Durch den ► kommerziellen Rundfunk ergibt sich durch Werbung für eine Zielgruppe eine weitere Dimension des musikalischen Begriffsgefüges Nach dem 2. Weltkrieg wird die Begrifflichkeit verstärkt zum ► Differenzierungsmittel mit teilweise kurzer Halbwertszeit und unter „Vernachlässigung“ von Tradierungszusammenhängen (Bsp. Techno und seine Wurzeln) Mit „Modern Sounds in Country and Western Music“ veröffentlichte Ray Charles 1962 als Schwarzer ein Album in einem bisher lediglich Weissen vorbehaltenen Genre. http://www.youtube.com/watch?v=uFwezLSuT4I »Bei uns wird man nicht zum Popstar«, ► Interview mit Heiko Freund, Leiter des Popstudiengangs der ZHdK im Tagesanzeiger vom 28.11.2011 10 Herr Freund, kann man Beruf des Popmusikers überhaupt erlernen? Erlernen ist in diesem Zusammenhang ein etwas ungünstiger Begriff, da man dabei an Lehrbücher denkt, und solche gibt es für Popmusik nicht. Pop ist eine Jugendkultur, und es wäre vermessen, wenn ich als gut 40-jähriger Dozent meinen Studenten erklären würde, wie Musik heute tönen muss, um erfolgreich zu sein. Da es uns in erster Linie darum geht, junge Musiker in ihrem eigenen Schaffen zu bestärken, kann man den Studiengang mit einem Werkstipendium vergleichen. Bei uns studiert man nicht, weil man später einmal Popstar werden möchte, sondern weil man bereits Erfahrungen als Musiker gesammelt hat und sich seinen Lebensunterhalt langfristig mit Musik verdienen möchte. Über Country-Music und Hautfarbe: http://www.sueddeutsche.de/kultur/schwarze-countrymusik-die-musik-des-gegners-1.213172 Radio in der Schweiz http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10481.php Was haben Ihre Absolventen autodidaktischen Popmusikern voraus? Wer sein Geld als Musiker verdienen möchte, muss weit mehr können als nur sein Instrument beherrschen. Wir bilden unsere Absolventen zu 360-Grad-Musikern aus. Dazu gehört auch, dass man lernt, wie man sein Backoffice or- ganisiert, wie man sich um Versicherungs- und Vorsorgefragen kümmert und wie man seine Musik vermarktet. Zudem fördert das Studium die Zusammenarbeit im Kollektiv. Die Studierenden lernen, auf andere Musiker einzugehen und ein Netzwerk aufzubauen, das sie weiterbringt. Welche Alternativen gibt es, wenn es mit dem eigenen Hit nicht klappen sollte? Wenn wir an Popmusiker denken, fallen uns nur die prominenten Exponenten ein. Die meisten Profimusiker verdienen ihr Geld jedoch nicht mit ihrer eigenen Musik. Da unsere Gesellschaft von Popmusik durchdrungen ist, sind Berufsmusiker in verschiedensten Bereichen gefragt. Nur die wenigsten treten dabei mit Namen in Erscheinung. Niemand kennt den Gitarristen von Robbie Williams oder den Produzenten eines bestimmten Werbe-Jingles. Grundsätzlich gibt es drei Betätigungsfelder: Performance, Kreation, Produktion, Business und Pädagogik. […] Ist es nicht frustrierend, sich nur nebenberuflich kreativ ausleben zu können? Sicher kann der Brotjob im Studio genauso frustrierend sein wie der Brotjob im Büro. Ein festes Einkommen bedeutet Sicherheit, und nur die wenigsten wagen es, voll und ganz auf die eigene Musik zu setzen. Der Arbeitsmarkt für Popmusiker ist in der Schweiz aber auch eher klein. Wir bilden mit gutem Grund nur fünf Absolventen pro Jahrgang aus. http://www.offthemark.com/cartoons/folk+music/ Ganzes Interview als PDF unter www.zhdk.ch/index.php?id=29526 Hauptartikel »Wenn der Applaus grösser ist als der Lohn« als PDF unter www.zhdk.ch/index.php?id=29530 Schaubild Popmusik. Orientierungsposter online unter http://www.felixknuesel.ch/musikhistory.htm TB/MS, 2.2012