Das Kreuz mit der Wahl und wie man sie auszählt

Werbung

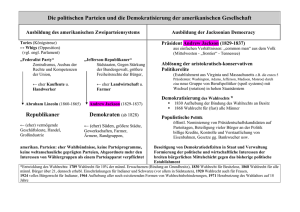

Das Kreuz mit der Wahl und wie man sie auszählt Auch das neue Wahlrecht hat die Probleme mit ungleichem und negativem Stimmgewichte nicht gelöst Von Andreas Fisahn und Ridvan Ciftci Wer meint, die Bundestagswahl sei gelaufen, irrt. Aber nicht, weil das Ergebnis noch große Überraschungen hervorbringen könnte, sondern eher, weil unklar ist, ob das neue Wahlrecht einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standhält. Seit der Bundestagswahl 2005 laborieren unterschiedliche Koalitionen am Wahlrecht mit mäßigem Erfolg herum. In Dresden musste 2005 nachgewählt werden. Dabei wurde ein Phänomen bekannt, das es vorher durchaus schon gab, aber ignoriert worden war: das negative Stimmgewicht. Wenn weniger Zweitstimmen für die CDU in Dresden abgegeben würden, propagierte diese, würden andere Landesverbände profitieren und die CDU bekäme einen Abgeordneten im Bundestag mehr. Die Wähler verstanden vermutlich nicht, warum das so ist, folgten dem Rat aber. Der Grundsatz der Stimmengleichheit mit dem Gebot des gleichen Erfolgswertes jeder Stimme wird durch ein solches Ergebnis verletzt. Das fand auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), das im Juli 2008 die bis dahin geltenden Wahlregeln für verfassungswidrig erklärte. Das negative Stimmgewicht ist eine mögliche Folge der Kombination von Überhangmandaten und der Verteilung der Listenplätze auf die Parteien in Abhängigkeit von der Wahlbeteiligung. Am Beispiel der Bremer SPD lässt sich das veranschaulichen: Die SPD gewann in Bremen bisher regelmäßig beide (möglichen) Wahlkreise. Damit erreichte sie 50 Prozent der Mandate, denn die Hälfte der Bundestagsmandate erhalten die in den Wahlkreisen direkt gewählten Kandidaten. Die SPD erreicht in Bremen aber nur ca. 40 Prozent der Zweitstimmen. Für die Zahl der bremischen Abgeordneten ist es somit egal, ob sie nun 38 oder 43 Prozent der Zweitstimmen gewinnt – sie erhält die Hälfte der bremischen Mandate als Direktmandate. Solange die SPD nicht über 50 Pro- zent kommt, kann sie die Zahl nicht steigern. Wie viele Abgeordnete ein Land aber über die Liste erhält, richtet sich nach der Wahlbeteiligung. Wenn in Bremen also weniger SPD-Wähler ihre Zweitstimme abgaben, erhöhte sich der relative Anteil der Zweitstimmen z. B. in Niedersachsen. So könnte die Bundes-SPD mit weniger Zweitstimmen, die nämlich in Bremen weggefallen sind, mehr Abgeordnete in den Bundestag schicken, wenn allein durch die Berechnung z. B. in Niedersachsen ein Mandat gewonnen wird. Der Gesetzgeber änderte das Wahlrecht nach dem verfassungsgerichtlichen Urteil Ende 2011. Auch dieses Wahlgesetz wurde im Juli 2012 vom BVerfG kassiert, weil das Problem nicht gelöst war. Der Bundestag hatte in seiner großen Mehrheit das Klassenziel nicht erreicht, was nicht zuletzt daran liegt, dass die Parteien akribisch ausrechnen, welche Auswirkungen Wahlrechtsänderungen für ihre Macht Die Stimmen kommen in die Tonne. haben, dabei aber die Anforderungen des Grundgesetzes, das die Gleichheit der Wahl fordert, aus den Augen verlieren. Damit die Abgeordneten merken, wie es gehen könnte, schrieb Karlsruhe eine Lösungsvariante in das Urteil von 2012. Darin empfiehlt es, dass die Ländersitzkontingente nach einer vor der Stimmabgabe feststehenden Größe wie der Bevölkerungszahl oder der Wahlberechtigten bestimmt werden. Brav wie ein Dackel nahm der Gesetzgeber diesen Hinweis auf, ohne darüber nachzudenken. Auch wenn in der politischen Diskussion die Überhangmandate mehr Raum einnahmen als das negative Stimmgewicht, einigte man sich auf eine Sitzverteilung nach Bevölkerungszahl. Nach neuem Wahlrecht wird das Sitzkontingent eines Landes nicht mehr nach der Zahl der Wähler, sondern – in einem ersten Rechenschritt – nach der Größe der Bevölkerung (einschließlich Minderjährige, aber ausschließlich Ausländer) bestimmt. Auf dieser Ebene kann es deshalb kein negatives Stimmgewicht mehr geben. Aber der Gesetzgeber – froh über den Hinweis des BVerfG, das aber eben nicht Gesetzgeber ist – hat offenbar keine Folgenabschätzung vorgenommen. Problematische Folgen können sich aus der unterschiedlichen Höhe der Wahlbeteiligung ergeben. Bei der Wahl 2009 wählten in Sachsen-Anhalt nur 60,5 Prozent der Wahlberechtigten, von den Hessen gingen aber 73,8 Prozent zur Wahl. Der Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt benötigte also ca. 13 Prozent weniger Stimmen als sein Kollege aus Hessen, um gewählt zu werden. Aus der Perspektive der Wähler ist der Erfolgswert der Stimme aus Sachsen-Anhalt größer als der aus Hessen. Das ist mit dem Gebot der gleichen Wahl nur vereinbar, wenn wichtige Gründe die Ungleichheit rechtfertigen – wie etwa bei der Fünf-Prozent-Hürde. Die Unbeweglichkeit des Gedan- Foto: dpa/Christian Charisius kens ist jedenfalls nicht ein solcher Rechtfertigungsgrund und es lassen sich Wahlsysteme ohne ungleiche Stimmgewichte und negatives Stimmgewicht denken – etwa wenn Bundeslisten gewählt werden. Der Gesetzgeber kombiniert den neuen Fehler zudem – in einem zweiten Rechenschritt des neuen Wahlrechts – mit dem alten Fehler, also mit der Möglichkeit des negativen Stimmgewichts. Ausgangspunkt sind die Überhangmandate. Diese sollen nach dem neuen Wahlrecht ausgeglichen werden. Erringt eine Partei im ersten Rechenschritt mehr Direktmandate, als ihr aufgrund der Prozentzahl der Zweitstimmen zustehen, sollen die anderen Parteien zusätzliche Abgeordnete erhalten, bis das prozentuale Verhältnis wieder stimmt. In vielen Landesparlamenten – wie in Nordrhein-Westfalen – wird ein solches Verfahren bereits angewandt. Wie werden aber die Ausgleichsmandate ermittelt? Nach dem alten System, also anhand der Zahl der tatsächlichen Wähler in den einzelnen Ländern. Dann kann das negative Stimmgewicht aber wieder auftreten – vermutlich nicht so häufig, aber der prinzipielle Fehler bleibt. Statt des einen haben wir also einen Doppelfehler im neuen Wahlrecht. Bei einem knappen Ergebnis der Bundestagswahl kann dieser doppelte Fehler auch zur Ungültigkeit der Wahl führen. Auf jeden Fall kann so ein Wahlrecht – das außerdem kein Mensch, der nur das Gesetz liest, verstehen kann – kein Dauerzustand sein. »Demokratie schön und gut, wenn nur die Wahlen nicht wären« – das wird hoffentlich nicht das Motto der Parteien mit Blick auf das missglückte Wahlrecht. Prof. Dr. Andreas Fisahn ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Umwelt- und Technikrecht, Rechtstheorie an der Universität Bielefeld. Ridvan Ciftci ist Student der Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld und Mitarbeiter am Lehrstuhl von Andreas Fisahn.