Die Kompositionen für Laute von Johann Sebastian Bach

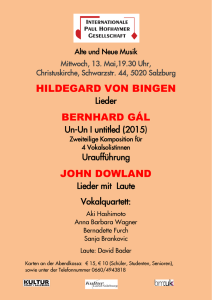

Werbung

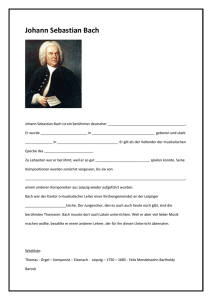

Die Kompositionen für Laute von Johann Sebastian Bach. Internationales Symposium an der Hochschule für Künste in Bremen 09. bis 11.12. 2012 2010 wurde unser Mitglied Joachim Held zum Professor für Historische Lauteninstrumente an die Hochschule für Künste in Bremen berufen. 2011 konnte die DLG e.V. dann erstmals ihr Festival der Laute in Bremen durchführen (2013 findet es erneut). In diesem Jahr stand, neben einigen Diplomkonzerten aus der Klasse von Joachim Held, das 1. Internationale Lautensymposium an der Hochschule für Künste an. Vom 09. bis 11.11.2012 versammelten sich einschlägig bekannte Wissenschaftler, Lautenisten und andere Instrumentalisten, um mit fachkundigem Publikum sowie der Lautenklasse von Joachim Held und weiteren Studierenden der Hochschule (insgesamt rund 60 Personen) den aktuellen Wissensstand über die Lautenkompositionen von Johann Sebastian Bach, zu den Übertragungen seiner Kompositionen auf die Laute aufzufächern, neue Fragestellungen zu diesem Komplex zu entwickeln und die Musik auch erklingen zu lassen. Abgerundet wurde das dichte, fast zu dichte Programm, von einer von Nigel North am Abschlusstag angebotenen und überaus gut besuchten Meisterklasse. Wie schon beim Festival der Laute in 2011 war offenkundig, dass Veranstaltungen wie diese an der Hochschule für Künste Bremen sehr willkommen und damit auf jeden Fall auch gut platziert sind: dies reichte von einem Vorwort von Professor Dr. Herbert Grüner, Rektor der Hochschule, in der ansprechend und in jeder Hinsicht professionell im Nachbarfachbereich (Kunst und Design) gestalteten Programmbroschüre über die Eröffnung des Symposiums durch Prof. Martin Classen (Konrektor), den inspirierenden Vortrag von Prof. Dr. Greta Haenen („Instrumententypen und Spielbarkeit: Bachs Solomusik für Streichinstrumente“), den ebenfalls die Interdisziplinarität des Symposiums unterstreichenden Vortrag von Viola de Hoog („BWV 995 aus cellistischer Sicht“), die gesamte organisatorische Vorbereitung und Assistenz durch das Künstlerische Betriebsbüro des Fachbereichs (namentlich: Frau Anna-Julia Perini) und technische Unterstützung der Veranstaltung durch Studierende bis hin dazu, dass die Mensa der Hochschule für die Teilnehmer des Symposiums am Samstag geöffnet war. In seinem Eröffnungsreferat führte Joachim Held aus der Perspektive des „praktizierenden Musikers“ allgemein in die Thematik ein (Diskussionsstand über die Belastbarkeit der Zuordnung der Bachschen Werke für Laute) und begründete, warum aus seiner Sicht als Kompositionen für die Laute lediglich BWV 995 (g-moll), 998 (Es-Dur), 999 (c-moll) und 1006a (E-Dur) angesehen werden können, eingedenk dessen, dass auch Kompositionen anderen Komponisten selbst für ein dezidiert ausgewiesenes Instrument als „unspielbar“ gelten und Bachsche Werke auch für andere Instrumente durchaus ihre Tücken haben. - 2- Aber auch für die Kompositionen, die Joachim Helds Auffassung nach zu dem engen Kreis der Kompositionen für Laute gehören, nämlich BWV 995, 998, 999 und 1006a bemerkte er, dass „Bach wusste was er tat“. Auch wenn dies selbstverständlich erscheint, so erwecken doch einige Kritiken den Eindruck, dass Bach aufgrund mangelnder Kenntnis der Laute unspielbare Kompositionen geschrieben hätte. Wichtig war Joachim Held, dass für die praktische Umsetzung dieser Werke kaum Eingriffe nötig sind. Sie zeigen einen Komponisten, der sehr wohl die Möglichkeiten und Grenzen des Instruments Laute kannte Die Stimmung kann im Wesentlichen beibehalten werden, lediglich bei BWV 998 sollte die 6. Saite nach As gestimmt werden. Für BWV 995 sollte man eine 14-chörige Laute benutzen, mit tiefem G. Für BWV 1006a bietet die Transposition nach F-Dur eine Möglichkeit, aber mit der Skordatur A H C# D# E F# G# A c’ e a c#’ e (bekannt aus einem tschechischen Manuskirpt aus dem Jahr 1712) ist es sehr gut in der Originaltonart spielbar. Diese Positionierung wurde von Andreas Schlegel (CH) unter der Überschrift „Die französische Barocklautentechnik als Basis für spätere Spieltechniken und die Dynamik der Instrumentenentwicklung im 18. Jahrhundert“ sogleich aufgegriffen: Skordaturen sind für die Laute nichts Ungewöhnliches, und ein 14- (1724) bzw. sogar ein 15-chöriges Instrument (Jonas Elg, Stockholm 1729) sind zeitgenössisch verbrieft (ab ca. 1720 begann der Bau von Lauten nach individuellen Vorstellungen). Skordaturen und instrumentechnische Voraussetzungen können also nach heutigem Wissensstand nicht als prinzipieller Maßstab zum Ausschluss von Bachschen Kompositionen aus seinem als solchem angesehenen Lautenwerk geltend gemacht werden. Dass auch andere Instrumententypen aus der Lautenfamilie bei der Umsetzung Bachscher Werke zum Einsatz kamen (und kommen), obwohl sie auch ein eigenes Repertoire haben, belegte Dr. Pietro Prosser (I) für Mandora und Galichon. Michael Freimuth (D) demonstrierte theoretisch wie praktisch die Anpassung (Skordatur) seines 13-chörigen Instruments zur Realisierung von BWV 996 in e-mollStimmung. Sein Ausgangspunkt: kein Transponieren in eine Tonart, die auf der Barocklaute ohne umfängliche Skordaturen in der Hand liegt, sondern Finden einer Stimmung, die das Stück auf der Laute in der Originaltonart (hier: e-moll) umsetzbar macht. Als geeignet hat sich die Stimmung C D D# E F# A c e a c’ e’ herausgestellt, die über das „Stockmann Manuskript“ auch historisch verbürgt ist. Die praktische Umsetzung auf der Laute setzt allerdings trotz der Skordatur einen überaus versierten Spieler voraus, damit BWV 996 dann auch mit der spezifischen Idiomatik einer Laute erklingen kann. Dies fiel Michael Freimuth leicht, wobei ich zwei unterschiedliche Eindrücke zur Musik hatte: mit geschlossenen Augen nahm ich Musik als wie für die Laute geschrieben wahr, mit geöffneten Augen sah ich dann, welcher Griffe es trotz der Skordatur bedurfte, um die Stücke auch in der einer Laute spezifischen Sprache erklingen zu lassen. -3- Dr. Greta Haenen (D/B), Professorin für Musikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Alte Musik im Fachbereich Musik an der Hochschule für Künste in Bremen, erweiterte mit ihrer erfrischenden Art den Blickwinkel auf die Thematik durch drei grundsätzliche, über zahlreiche Beispielen belegte Aussagen: a) Bach schrieb für Geiger hinsichtlich der technischen Anforderungen an die Fertigkeiten bei Beherrschung des Instruments „state of the art“; und die war sehr hoch. So wird es auch bei anderen Instrumenten sein; b) Scordaturen finden sich zumindest bei der Violine vornehmlich in den südlichen Gebieten des Kaiserreiches; c) Bach hat nie gegen ein Instrument und dessen Möglichkeiten geschrieben. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit konnten die Thesen von Greta Haenen nicht mehr im Plenum diskutiert werden, dafür dann aber zu späterer Stunde mit Vehemenz in kleineren Gruppen. Hieraus seien nur zwei Erwägungen aufgegriffen: Scordaturen waren bei Lautenspielern u.a. auch im Norden des Kaiserreiches (als geografischer Ausgangspunkt) geläufig (z.B. Reusner d.J.), das Umstimmen der Bässe zur Anpassung an die jeweilige Tonart ist ohnehin der Normalfall; Bach mag nicht gegen das Instrument, aber als große technische Voraussetzung, als Provokation für ihm bekannte Lautenisten komponiert haben. Zur Einstimmung des Tages sowie zur musikalischen Einleitung des Vortrags von Viola de Hoog (NL/D), Lehrbeauftragte für Barockcello an der Akademie für Alte Musik an der Hochschule für Künste in Bremen mit Unterrichtstätigkeit auch am Conservatorium von Amsterdam und dem Utrechter Conservatorium, spielte Joachim Held mit hoher Intensität die g-moll-Suite BWV 995. Es ist weiterhin nicht geklärt, ob die Suite g-moll eine Bearbeitung der Suite Nr. 5 für Violoncello solo (einzige französische Suite als Solokomposition für Cello) ist oder beide auf eine gemeinsamen Urfassung zurückgehen. Durch Vortrag und Spiel machte Viola de Hoog deutlich, wie sehr sich Cello und Laute von der Idiomatik her voneinander unterscheiden. Sehr pointiert warf sie die Frage auf, warum Bach, der Meister der Harmonie und Polyphonie, für das zu seiner Zeit noch sehr junge Solo-Instrument „Cello“, das von der Ansprache her ein eher langsames Instrument ist und vom Spiel her in Melodien gedacht wird, gleich 6 Suiten geschrieben hat. Dies könnte in Verbindung damit gesehen werden, dass im Bachschen Haushalt eine Vielzahl an Musikern ein- und ausging und, wie Viola de Hoog es formulierte: „die Musik gespielt wurde, auf was für Instrumente auch immer gerade im Bachschen Haushalt verfügbar waren.“ Das kann prinzipiell auch für die Laute gelten: Silvius Leopold Weiss und sein Schüler Johann Kropfganss dürften nicht die einzigen Lautenisten gewesen sein, mit denen Bach bekannt war. Und: im Nachlass von Bach befand sich eine Laute. Mit einem deutlichen Augenzwinkern zitierte Viola de Hoog zum Abschluss ihres Vortrages Frank Zappa (oder ist es von Alan Watts?): „Über Musik zu reden ist wie über Architektur zu tanzen“ und gab dem Auditorium auch noch mit auf den Weg, die 3. Dimension bewusster wahrzunehmen: die Ergänzungen, die Spieler und Zuhörer bei Präsentation von Musik vornehmen. -4- Jerzy Zak (Pl) hatte in den Mittelpunkt seiner Ausführungen die Sonata/Suite in ADur BWV 1025 gestellt. Dieses Werk basiert auf einer Komposition für Laute solo von S. L. Weiss, ergänzt um einen unabhängigen Part für die Violine von J.S. Bach und einen komplett neuen Satz. So erscheint das Werk als kammermusikalisches Trio mit obligater Laute. Ob Weiss und Bach für dieses Werk unmittelbar zusammen gearbeitet haben oder sich Bach lediglich der Kompositionen von Weiss als Material bedient hat, ist nicht bekannt. Für die Lautenisten und auf die Laute spezialisierte Musikwissenschaftler dürfte ein anderer Teil des Vortrags von Jerzy Zak möglicher Weise noch größere Bedeutung gehabt haben als die eigentlich im Mittelpunkt stehende Sonata/Suite A-Dur BWV 1025: sein breit angelegter Überblick zur Entwicklung der Formen des Lautenkonzertes und dessen Komponisten. Hatte Viola de Hoog u.a. sensibilisieren wollen für das, was beim Hören von Musik als nicht gespielt und dennoch wahrgenommen, weil ergänzt wird, ging es dem Gitarristen Tilmann Hoppstock (D) vor allem um die Frage, wie die kontrapunktische Kompositionsweise unter Berücksichtigung der Ansprache des Instruments tatsächlich umgesetzt wird. Launig und präzise in der Darstellung hatte er sich dafür BWV 998 (Präludium, Fuge, Allegro; Es-Dur) vorgenommen. Wie wichtig allgemein das Tempo bei der Umsetzung eines Notentextes ist, fasste Hoppstock so: „Bei machen Instrumentalisten merkt man einfach nicht, in welche Richtung es denn überhaupt gehen soll!“ Im Mittagskonzert boten James Holland (AUS/F; Praeludium, Fuge, Allegro BWV 998) und anschließend Anna Kowalska (Rus/Pl; BWV 1006a transponiert nach FDur) die Möglichkeit, Bachs Musik auf der Laute vor dem Hintergrund der von den Referentinnen und Referenten gegebenen Impulse aufzunehmen. Anna Kowalska beeindruckte dabei wieder durch ihr gerade bei schnellen Läufen sehr präzises Spiel. Mit neuen Aspekten zu möglichen Absichten Bachs bei seinen Kompositionen für Laute unter Bezugnahme auf andere Bachsche Kompositionen wartete David Ledbetter (GB) in temporeichem, mit einer Vielzahl an Beispielen versehenen Vortrag auf. U.a. trug er vor, dass seines Erachtens nach BWV 996 ganz sicher, sich auch von allen anderen Kompositionen für Tasteninstrumente unterscheidend, für das immer noch nicht überzeugend rekonstruierte „Lautenwerk“ geschrieben worden sei, nicht aber für die Laute. Eine sich aus der Diskussion zum Vortrag ergebende Hypothese von David Ledbetter wurde in der Kaffeepause intensiv aufgegriffen und in Beziehung zu den Aussagen von Andreas Schlegel über die vermutlich weit größer als bis heute bekannt und angenommene Variationsbreite an Lauteninstrumenten gesetzt: wählte Bach für die Suite g-moll (BWV 995) das G als tiefsten, die Tonart bestimmenden Leitton, weil es sich um den tiefsten Ton des Instruments handelte, auf dem er das Stück komponierte (vielleicht das „Lautenwerk“), und eigentlich damit nur die Vorgabe gemacht wird, die Wahl der Tonart bei Spiel auf einem anderen Instrument über dessen tiefsten Ton zu bestimmen? -5- Prof. Dr. Hans-Joachim Schulze (D) griff in seinem Vortrag „Bach – Bild und Lautenspiel – Anmerkungen über das Selbstverständliche“ neben grundsätzlichen Fragestellungen nach hinreichenden Gründe für die Zuordnung der sieben Werke zum Lautenwerk Johann Sebastian Bachs (mit der Differenzierung „für die Laute“ und das „Lautenwerk“) auch eine Reihe von an der Praxis orientierten Fragen auf. So: warum sollte Bach, ein Virtuose auf den Tasteninstrumenten, ein guter Geiger, sich auf der komplizierten Laute mit vermutlich mittelmäßigen Ergebnissen versucht haben? Grundsätzlich plädierte er dafür, die aus seiner Sicht tatsächlich dem Lautenwerk zuzuordnenden Stücke (auf keinen Fall zur Laute dazugehörend: BWV 996, denn bei diesem Stück lägen zu viele Stimmen in tiefer Lage auf der Laute nebeneinander) und in ihrer jeweiligen Tonart zu belassen, auch sehr schwierige Stellen spieltechnisch zu lösen und bei der Umsetzung ggf. im Text zu ändern, nicht aber zu transponieren. Schulze vertrat zudem die Position, es sei von der Systematik her sinnvoll, bei einer Neuauflage oder Revision der Bach-Gesamtausgabe die Lautenstücke in Band 6 „Kammermusik“ zusammen als Stücke für die Laute auszuweisen und sie nicht mehr wie bislang in der Sammlung Bd. 5 „Klavier- und Lautenwerke“ zu führen. Mit seinem Vortrag „Lute Song in Leipzig during the early Enlightement“ blätterte Tim Crawford (GB) einen Strauß musikalischer Präferenzen im bürgerlich-intellektuellen Umfeld Leipzigs zwischen 1730 und 1760 auf. Ein Novum dürfte für viele nicht Lauten-Interessierte sein, dass Stücke aus der „Bauernkantate“ (originale Bezeichnung von Bach: Cantate burlesque, BWV 212), in denen Bach populäre Tanzformen wie volkstümliche Melodien aufgriff, die am häufigsten von anderen für die Laute intabulierten Werke Bachs sind. Sicherlich auch ein Indikator dafür, dass Bachsche Musik in ihrer Zeit von ihrem Unterhaltungswert her wahrgenommen und verarbeitet wurde. Dass eben musikalische Unterhaltung, bei der populäre Musik der Zeit (auch neu komponierte) gesungen zu Instrumentalbegleitung einen Markt hatte, verdeutlichte Tim Crawford an Publikationen wie „Singende Muse an der Pleiße in zwei mahl 50 Oden, der neuesten und besten musicalischen Stücke mit der darzu gehörigen Melodien zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung nebst einem Anhange aus J.C. Günthers Gedichten“ von Sperontes (= Johann Sigismund Scholze), die vierteilige „Sammlung verschiedener und auserlesener Oden zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Music eigene Melodeyen verfertigt worden, besorgt und herausgegeben von einem Liebhaber der Music und Poesie“ von Johann Friedrich Gräfe sowie „Herrn Professor Gellerts (Christian Fürchtegott Gellert) Geistliche Oden und Lieder, später u.a. auch von Carl Philipp Emanuel Bach vertont und erschienen als "Herrn Professor Gellerts geistliche Oden und Lieder mit Melodien von Carl Philipp Emmanuel Bach" (1758), hier aber besonders relevant als „Herrn Prof. Gellerts Oden, Lieder und Fabeln: nebst verschiedenen französischen und italienischen Liedern: für die Laute übersetzt von Johann Christian Beyer (1760). -6- Anhand einer Vielzahl an optisch wie akustisch dargebotener Beispiele sensibilisierte Ralf Jarchow (D) für Themenmotiven in den Lautenwerken BWV 995 – 998, die entweder von Bach auch anderweitig verwendet worden waren bzw. wurden, aber auch – sei es Zufall oder Absicht – von anderen Komponisten bereits vor Bach oder nach ihm verwendet wurden. Themen- und Motivkonkordanzen als möglicher Ansatzpunkt zur Auffächerung der Interpretationen der Lautenwerke war der übergreifende Ansatz des Vortrages. Dass Bach bei seinen oratorischen Werken vornehmlich deklamatorisch gearbeitet hat (die Musik unterstreicht das Wort), war Anlass für Ralf Jarchow, einen möglichen Interpretationshinweis zur praktischen Umsetzung in den Worten in Oratorien zu verwandten Motiven im Lautenwerk auszumachen. Im Hinblick auf die Bachschen Parodien im eigenen Werk muss dieser Ansatz allerdings noch dahingehend erweitert werden, ob zum Motiv oder Thema gewählte Worte jeweils den identischen Sinngehalt oder identischen Gefühlsausdruck aufweisen, so eine Anregung aus der Diskussion des Vortrags. Beim internationalen Festival der Laute in Bremen 2011 hatte sich der Ton der Laute von Anthony Bailes im Kirchenschiff der „Kirche unserer lieben Frauen“ im Zentrum der bremischen Altstadt etwas verloren. Dies mag Grund dafür gewesen sein, das Konzert von Nigel North (USA) in den Christopherussaal, praktisch in den ersten Stock der Kirche, gelegt zu haben. Hierhin strömten die Besucher bereits eine Stunde vor Konzertbeginn. Um 19:30 Uhr gab es schon keinen regulären Sitzplatz mehr, von da an wurde improvisiert! Obwohl der Saal mit über 200 Besuchern deutlich überfüllt war, reichte schon ein von Nigel North angedeutetes Nachstimmen seines Instruments, um volle Aufmerksamkeit vom Publikum zu erhalten: hier gab es kein Hüsteln, kein Geknitter mit Bonbonpapier, kein Winken zu Bekannten und Freunden (Kompliment an das Bremer Publikum an diesem Abend!). Dieser Respekt vor dem auftretenden Künstler war in jeder Hinsicht angebracht: mit den Suiten in Bb-Dur (nach BWV 1010) und der Sonata in g-moll (nach BWV 1001) von J.S. Bach und der Sonata c-moll und f-moll von Silvius Leopold Weiss holte Nigel North musikalisch das Publikum dort ab, wo Joachim Held es am Morgen richtungweisend mit seiner Interpretation der g-moll-Suite BWV 995 auf den Weg gebracht hatte: mit absolut sanglicher Umsetzung der Stücke. Mit lang anhaltendem Applaus konnte noch eine Zugabe erklatscht werden: die Sarabande aus der g-moll-Suite BWV 995. Dem Vortrag von Nigel North am Sonntagmorgen „What was a real lute style c. 1730, and how does this influence a lutenists approach to playing Bach“ wäre aufgrund der vielen praktischen Beispiele, die auf der Laute erklangen, und des didaktischen Geschicks auch von Nicht-Lautenisten zu folgen gewesen. So erlebten dann (leider nur, so muss ich an dieser Stelle schreiben), die Teilnehmer des Symposiums und die Referentinnen und Referenten eine Privatstunde auf der Laute und über die Interpretation von Lautenmusik: welche Auswirkungen hat die bei Übertragung von regulärer Notation auf Lautentabulatur gewählte Griffweise auf die Interpretation? Wie kann Bach lautenspezifisch erklingen? Wie kann man die Weiss’sche Weise „cantabile“ (das Instrument zum Singen zu bringen) anwenden, um Bach zu spielen? Was kann der Daumen, was muss er leisten? Wie passe ich Akkorde, die für ein 4-saitiges Instrument geschrieben sind, den Möglichkeiten der Laute an? -7- Und immer wieder die Frage nach den „slurs“, den Verbindungen, den Bögen, den Betonungen. Fragen und Themen wie diese wurden dann in der sehr gut nachgefragten Meisterklasse mit Nigel North am Nachmittag vertiefend aufgegriffen. In der abschließenden Diskussion sprach Andreas Schlegel ein insbesondere alle wissenschaftlich auf dem Gebiet der Laute Arbeitenden und an den Ergebnissen Interessierte an: das Sammeln und Ordnen von Wissen, das Verfügbarmachen von Informationen. Dies ist aus meiner Sicht ganz gewiss ein Thema, dessen sich die DLG e.V. möglichst rasch und unter praktisch-pragmatischen Gesichtspunkten annehmen könnte und sollte. Eine Zusammenfassung aller Thesen, Überlegungen, Anregungen, neuen Ansätzen war angesichts der Fülle (auch vorstehend ist nur ein Bruchteil notiert) nicht möglich. So blieben Joachim Held als Veranstalter vor allem der Dank an alle Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen und der Ausblick auf die Vorbereitung eines Symposiums dieser Art mit dem Schwerpunkt Lautenmusik im Herzogtum Schlesien und Königreich Böhmen (voraussichtlich 2015, wieder an der Hochschule für Künste in Bremen). Aus meiner Sicht, und so habe ich auch erste Rückkoppelungen während und unmittelbar nach dem Symposium wahrgenommen, ist der von Joachim Held gewählte Ansatz, das erste Symposium dieser Art nach Aufnahme seiner Lehrtätigkeit in Bremen hochkarätig zu besetzen, interdisziplinär anzulegen und international auszurichten, Theoretiker wie Praktiker einbeziehend, mit einer Meisterklasse auch auf der praktischen Ebene eine Fortbildungsmöglichkeit sowie mit dem Konzert einer hervorragenden, international bekannten Musikerpersönlichkeit auch gegenüber der musikinteressierten Öffentlichkeit in Bremen ein Fenster offen zu halten, gelungen. Ganz sicher dazu beigetragen hat, dass die Hochschule als Institution, Mitglieder des Lehrkörpers als auch die Studierenden die Veranstaltung wahrnehmbar mitgetragen haben. Michael Treder Fotos: Albert Reyerman, Simon Linné (nur im Originalbeitrag) Zuerst erschienen in: Lauten-Info der DLG e.V. 04/2012, S. 16 ff.