Ausgewählte Anwendungen der Mathematik

Werbung

Ausgewählte Anwendungen der Mathematik

Vorlesung im Rahmen der

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Grundlegung

im

Wintersemester 2013/2014

von

Dr. Markus Schulz

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen

1.1 Mengen und Zahlbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Aussagenlogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Mathematische Beweisverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Die

2.1

2.2

2.3

2.4

Vermessung der Welt

Rechte Winkel . . . . . . . . . . . . . .

Der Tunnel des Eupalinos . . . . . . .

Erde, Sonne und Mond . . . . . . . . .

Die Bestimmung des Erddurchmessers

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

3

6

8

. 8

. 9

. 10

. 12

3 Primzahlen und Kryptologie

13

3.1 Einfache Verschlüsselungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.2 Primzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.3 Das RSA-Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4 Codierung

4.1 Die Europäische Artikelnummer (EAN)

4.2 Die ISBN-10-Nummer . . . . . . . . .

4.3 Der Hamming-Code . . . . . . . . . . .

4.4 Der Reed-Solomon-Code . . . . . . . .

.

.

.

.

21

22

23

24

27

5 Differentialgleichungen und ihre Anwendungen

5.1 Die Ableitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Differentialgleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

31

34

37

6 Stochastik im Alltag

6.1 Kombinatorik . . . . . . . . .

6.2 Einfache Wahrscheinlichkeiten

6.3 Statistische Fragestellungen .

6.3.1 Schätztheorie . . . . .

6.3.2 Testtheorie . . . . . .

42

42

46

52

54

56

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

Grundlagen

Ein berühmtes Zitat von Galileo Galilei besagt sinngemäß, dass das Buch der Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben ist. Um die Vorgänge in der Natur

und die hier geschilderten Anwendungen zu verstehen, müssen wir uns also mit der

Sprache der Mathematik vertraut machen. Natürlich wird – zumindest in deutschen

Sprachraum – auch in der Mathematik die deutsche Sprache verwendet. Mathematische Texte weisen jedoch eine spezielle Struktur auf und verwenden besondere

Formulierungen und Symbole. Dies ließ schon Johann Wolfgang von Goethe sagen

„Die Mathematiker sind eine Art Franzosen: redet man zu ihnen, so übersetzen sie

es in ihre Sprache, und dann ist es alsobald ganz etwas anderes.“ Bevor wir uns also

mit der Mathematik und ihren Anwendungen beschäftigen können, müssen wir zunächst ein wenig Vokabular lernen. Als Basis unserer Betrachtungen führen wir im

ersten Abschnitt dieses Kapitels verschiedene Mengen ein. Neu eingeführte Begriffe

werden dabei fett gedruckt.

1.1

Mengen und Zahlbereiche

Definition 1.1. Unter einer Menge verstehen wir die Zusammenfassung von wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Ein in einer Menge enthaltenes Objekt heißt auch ein Element der Menge. Ist

x ein Element einer Menge M , so schreiben wir x ∈ M , ist x keine Element der

Menge M , so drücken wir dies durch x ∈

/ M aus. Besitzt eine Menge keine Elemente, so nennen wir sie die leere Menge und schreiben ∅ oder {}.

Eine Menge A ist Teilmenge einer anderen Menge B, geschrieben A ⊂ B, genau

dann, wenn jedes Element x von A auch ein Element von B ist.

Zwei Mengen können wir auf verschiedene Weisen verknüpfen.

Definition 1.2. Der Durchschnitt zweier Mengen A und B, geschrieben als A∩B,

besteht aus allen Elementen, die sowohl zu A als auch zu B gehören. Man drückt

dies mathematisch so aus:

A ∩ B = {x : x ∈ A und x ∈ B}.

Die Vereinigung A ∪ B zweier Mengen A und B besteht aus allen Elementen, die

zu A oder zu B (oder zu beiden) gehören, also

A ∪ B = {x : x ∈ A oder x ∈ B}.

Die Differenz A\B zweier Mengen A und B bezeichnet die Menge aller Elemente

von A, die nicht gleichzeitig zu B gehören. Es gilt also

A\B = {x : x ∈ A und x ∈

/ B}.

Im nächsten Abschnitt werden wir die mathematischen Symbole für die Verknüpfungen „und“ und „oder“ kennenlernen.

Besondere Mengen, die mit eigenen Symbolen bezeichnet sind, sind die verschiedenen

Zahlbereiche. Höchstwahrscheinlich sind Sie schon als Kind mit den natürlichen

2

1 GRUNDLAGEN

Zahlen in Kontakt gekommen. Diese Menge wird immer dann benutzt, wenn Dinge

zu zählen sind. Wir bezeichnen die natürlichen Zahlen mit

N = {1, 2, 3, 4, . . .}.

Oft nimmt man auch die 0 dazu. Die so entstehende Menge bezeichnen wir mit N0 .

Wir können zwei natürliche Zahlen addieren und multiplizieren, ohne aus der Menge

„herauszufallen“. So gilt z.B.

3 + 4 = 7 ∈ N und 3 · 4 = 12 ∈ N.

Doch schon die Subtraktion zweier natürlicher Zahlen führt manchmal zu Problemen. Beispielsweise gilt 9 − 5 = 4 ∈ N, aber 5 − 9 ∈

/ N. Um beliebig subtrahieren

zu können, benötigen wir die ganzen Zahlen

Z = {. . . , −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, . . .}.

Die eben problematische Aufgabe ist nun lösbar: 5 − 9 = −4 ∈ Z. Wenn zusätzlich

auch die Division möglich sein soll, reichen die ganzen Zahlen nicht mehr aus. Dazu

müssen wir unseren Zahlbereich auf die rationalen Zahlen

o

np

: p ∈ Z und q ∈ Z\{0}

Q=

q

erweitern. Die Zahl 0 ist als Nenner nicht zulässig. Neben der Bruchdarstellung ist

auch die Dezimalschreibweise gebräuchlich, also z.B. 54 = 1, 25 oder 13 = 0, 33333 . . ..

Jedoch kommt man selbst mit dieser relativ umfangreichen Menge nicht immer aus.

2

Beispielsweise gibt es keine rationale

√ Zahl a mit a = 2. Dennoch gibt es eine (nicht

endende) Dezimaldarstellung a = 2 = 1, 4142135 . . ..

Alle Zahlen der Zahlengerade zusammengenommen ergeben die reellen Zahlen R.

Gegenüber den rationalen Zahlen sind alle nichtendenden und nicht-periodischen

Dezimalzahlen hinzugekommen, beispielsweise ist auch π = 3, 14159 . . . eine reelle

Zahl. Anzumerken ist, dass je zwei reelle Zahlen nach ihrer Größe sortiert werden

können, d.h. für zwei reelle Zahlen a und b gilt a ≤ b oder a ≥ b (oder beides, dann

ist a = b). Manchmal beschränken wir uns auch auf folgende Teilmengen der rellen

Zahlen:

[a, b] ={x ∈ R : a ≤ x ≤ b}

[a, b) ={x ∈ R : a ≤ x < b}

(−∞, b] ={x ∈ R : x ≤ b}

[a, ∞) ={x ∈ R : a ≤ x}

(a, b] ={x ∈ R : a < x ≤ b}

(a, b) ={x ∈ R : a < x < b}

(−∞, b) ={x ∈ R : x < b}

(a, ∞) ={x ∈ R : a < x}.

Alle derartigen Mengen werden unter de Oberbegriff „Intervalle“ zusammengefasst.

Die reellen Zahlen sind in der Praxis häufig völlig ausreichend, gelegentlich, z.B.

wenn man die Gleichung x2 = −2 lösen will, benötigt man die komplexen Zahlen

C = {a + ib : a, b ∈ R}.

Der Buchstabe i wird auch imaginäre Einheit genannt und ist definiert durch

√

i = −1 bzw. i2 = −1.

Für eine komplexe Zahl mit der Darstellung a + ib bezeichnet man a als Realteil

und b als Imaginärteil. Jede reelle Zahl x kann man durch a = x und b = 0 auch

als komplexe Zahl auffassen. Insgesamt gelten also die Beziehungen

N ⊂ N0 ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C.

1.2 Aussagenlogik

1.2

3

Aussagenlogik

Wie in der Sprache bringt es auch in der Mathematik wenig, die einzelnen Wörter

zu kennen, ohne zu wissen, wie man sie zu Aussagen zusammenfügt. Deshalb wollen

wir nun definieren, was wir unter einer mathematischen Aussage verstehen. Danach

werden wir verschiedene Möglichkeiten betrachten, Aussagen logisch zu verknüpfen.

Einige der entwickelten Regeln werden im nächsten Abschnitt die Grundlage für

verschiedene Beweismethoden bilden.

Definition 1.3. Aussagen sind sprachliche Gebilde, von denen objektiv feststeht,

dass sie entweder wahr oder falsch sind, die also von zwei möglichen Wahrheitswerten

genau einen annehmen.

„Objektiv festehender Wahrheitswert“ bedeutet, dass eine Aussage entweder wahr

oder falsch ist, unabhängig von der Person, die diese Aussage macht, unabhängig von

Ort und Zeitpunkt, an dem bzw. zu dem die Aussage gemacht wird und unabhängig

von einer Person, die diese Aussage beurteilt. Beispielsweise ist der gemäß historischer Anekdote überlieferte Satz „Alle Kreter lügen“ keine Aussage, denn spricht

ein Kreter diesen Satz aus, so würde er demzufolge die Wahrheit sagen, also nicht

lügen, was dem Satz widerspricht. Auch der berühmte Ausspruch des Babiers von

Sevilla „Ich rasiere alle Männer meiner Heimatstadt, die sich nicht selbst rasieren.“

gehört in diese Kategorie, denn wer rasiert den Barbier? Lassen Sie uns noch einige

weitere Beispiele behandeln:

Beispiel 1.1.

1. Dem Satz „Heute ist ein wunderschöner Herbsttag.“ ist kein objektiver Wahrheitsgehalt zuzuordnen, es ist also keine Aussage im mathematischen Sinn.

2. Der Satz „Die Bauarbeiten am Kölner Dom begannen im Jahr 1248.“ ist dagegen eine wahre Aussage.

3. Die Frage „Gefällt es Ihnen an der Universität zu Köln?“ ist wiederum keine

Aussage, da man ihr keinen Wahrheitswert zuordnen kann.

4. Der Satz „Der Kölner Hauptbahnhof liegt auf der rechten Rheinseite.“ ist eine

falsche Aussage.

5. Der Satz „Karl der Große hatte 24 Kinder.“ ist eine Aussage, obwohl es hier

kaum möglich sein dürfte, den Wahrheitswert festzustellen. Es genügt, dass

ein eindeutiger Wahrheitswert existiert.

Jede Aussage kann auch verneint werden. Formal definieren wir

Definition 1.4. Unter der Negation einer Aussage A verstehen wir die verneinte

Aussage ¬A, die zu A den gegensätzlichen Wahrheitswert hat: Ist A wahr, so ist ¬A

falsch, und ist A falsch, so ist ¬A wahr.

Beispiel 1.2. Die Negation der Aussage aus 2. des vorangegangenen Beispiels lautet

„Die Bauarbeiten am Kölner Dom begannen nicht im Jahr 1248.“ Da „nicht rechts“

gleichbedeutend mit „links“ ist, kann man die Negation von 4. auch formulieren als

„Der Kölner Hauptbahnhof liegt auf der linken Rheinseite.“

4

1 GRUNDLAGEN

Zwei Aussagen lassen sich außerdem auf verschiedene Weisen verknüpfen. Bei zwei

Aussagen wird eine solche Verknüpfung beispielsweise dadurch definiert, dass man

für alle vier möglichen Kombinationen von Wahrheitswerten der Verknüpfung einen

Wahrheitswert zuordnet. Dies kann durch Angabe einer sog. Wahrheitstafel geschehen.

Definition 1.5. Die Konjunktion ∧ zweier Aussagen A und B ist definiert durch

A

w

w

f

f

B

w

f

w

f

A∧B

w

f

f

f

Die Aussage A ∧ B ist also nur wahr, wenn sowohl A als auch B wahr sind. Die

Verknüpfung entspricht dem sprachlichen ’und’.

Definition 1.6. Die Disjunktion ∨ zweier Aussagen A und B ist definiert durch

A

w

w

f

f

B

w

f

w

f

A∨B

w

w

w

f

Die Aussage A ∨ B ist also wahr, wenn mindestens eine der beiden Aussagen A oder

B wahr ist. Die Verknüpfung entspricht dem sprachlichen ’oder’ im nichtausschließlichen Sinn.

Definition 1.7. Dem sprachlichen ’Wenn ..., dann ...’ entspricht die Implikation

⇒, deren Wahrheitstafel wie folgt definiert ist:

A B

w w

w f

f w

f f

A⇒B

w

f

w

w

Definition 1.8. Die Äquivalenz ⇔ zweier Aussagen A und B ist definiert durch

A B

w w

w f

f w

f f

A⇔B

w

f

f

w

Sprachlich drücken wir eine Äquivalenz häufig durch ’genau dann, wenn’ aus. Die

Aussage A ⇔ B ist also genau dann wahr, wenn die Aussagen A und B die gleichen

Wahrheitswerte besitzen.

1.2 Aussagenlogik

5

Gerade in der Mathematik kommen häufig Aussagen vor, die von einem Platzhalter

x abhängen. Auch Zusammenfassungen solcher Aussagen der Form „Für alle x ∈

M gilt...“ oder „Es existiert ein x ∈ M , so dass gilt ...“ sind allgegenwärtig. Zur

Abkürzung definieren wir

Definition 1.9. Es sei M eine Menge und A(x) eine Aussage, die von einer Variable

x ∈ M abhänge.

(a) Ist A(x) für alle x ∈ M eine wahre Aussage, dann sagt man „Für alle x ∈ M

gilt A(x)“ oder „Für jedes x ∈ M gilt A(x)“ und schreibt kurz

∀x ∈ M : A(x).

(b) Ist A(x) für mindestens ein x ∈ M eine wahre Aussage, dann sagt man „Für

ein x ∈ M gilt A(x)“ oder „Es gibt ein x ∈ M mit A(x)“ und schreibt kurz

∃x ∈ M : A(x).

(c) Ist A(x) für genau ein x ∈ M eine wahre Aussage, dann sagt man „Für genau

ein x ∈ M gilt A(x)“ oder „Es gibt genau ein x ∈ M mit A(x)“ und schreibt

∃!x ∈ M : A(x).

(d) Ist A(x) für kein x ∈ M eine wahre Aussage, dann sagt man „Für kein x ∈ M

gilt A(x)“ oder „Es gibt kein x ∈ M mit A(x)“ und schreibt

@x ∈ M : A(x).

Die hier eingeführen Symbole heißen Quantoren. Es können auch mehrere Quantoren miteinander verschachtelt werden. Als Faustregel kann man sich merken, dass

bei der Negation aus einem ∀ ein ∃ wird und umgekehrt.

Beispiel 1.3. Ist (xn )n∈N eine reelle Zahlenfolge, dann wird durch die Aussage

∀ε > 0∃n0 ∈ N∀n ≥ n0 : |xn | < ε

definiert, dass die Folge gegen Null konvergiert. Formulieren würde man die Aussage z.B. als „Für jedes ε > 0 gibt es einen Index n0 ∈ N, so dass alle weiteren

Folgenglieder betraglich kleiner als ε sind.“ Die Negation der Aussage ist

∃ε > 0∀n0 ∈ N∃n ≥ n0 : |xn | ≥ ε.

Anwendung findet die mathematische Aussagenlogik v.a. zur Begründung mathematischer Beweisprinzipien und in der Mengenlehre. Die Logik ist also eine wesentliche

Grundlage der Mathematik – man spricht ja auch immer von der Mathematik als

logische Wissenschaft. Darüber hinaus ist die Logik aber auch Grundlage der Computerwissenschaft und künstlichen Intelligenzforschung. Es gibt ganze Programmiersprachen, die auf Fragmnenten der Logik beruhen, z.B. PROLOG (Programming in

Logic). Weitere Stichworte sind Logikprogrammierung, maschinelles deduktives Beweisen, regelbasierte Expertensysteme und nichtmonotone Logik. Außerdem wird

die Logik in der Philosophie angewandt, um Argumente und Folgerungen zu formalisieren und Argumente auf ihre Gültigkeit zu untersuchen.

6

1.3

1 GRUNDLAGEN

Mathematische Beweisverfahren

Mathematische Beweismethoden basieren auf aussagenlogischen Gesetzen. Im Folgenden werden wir einige häufig angewandte Beweismethoden mittels mathematischer Aussagenlogik beweisen. Das erste grundlegende Prinzip besagt, dass der

Beweis einer Äquivalenz A ⇔ B durch den Nachweis der Folgerungen A ⇒ B und

B ⇒ A erfolgen kann.

Proposition 1.1. Für zwei mathematische Aussagen A und B gilt

(A ⇔ B) ⇔ ((A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A)).

Beweis. Die Behauptung beweisen wir mittels folgender Wahrheitstafel:

A B A ⇔ B A ⇒ B B ⇒ A (A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A)

w w

w

w

w

w

w f

f

f

w

f

f w

f

w

f

f

f f

w

w

w

w

Ebenfalls sehr wichtig ist der Beweis durch Kontraposition. Statt eine Folgerung

A ⇒ B direkt zu beweisen, beweist man, dass aus ¬B die Aussage ¬A folgt.

Proposition 1.2. Für zwei mathematische Aussagen A und B gilt

(A ⇒ B) ⇔ (¬B ⇒ ¬A).

Beweis. Man betrachte

A

w

w

f

f

folgende Wahrheitstafel:

B A ⇒ B ¬B ¬A ¬B ⇒ ¬A

w

w

f

f

w

f

f

w

f

f

w

w

f

w

w

f

w

w

w

w

Oft werden Aussagen auch aus einer bereits verifizierten Aussage hergeleitet.

Proposition 1.3. Für zwei mathematische Aussagen A und B gilt

(A ∧ (A ⇒ B)) ⇒ B.

Beweis. Die folgende Wahrheitstafel beweist die Behauptung:

A B A ⇒ B A ∧ (A ⇒ B) A ∧ (A ⇒ B) ⇒ B

w w

w

w

w

w f

f

f

w

f w

w

f

w

f f

w

f

w

Manchmal ist es nicht so einfach, eine Aussage direkt zu beweisen. Häufig hilft

es in solchen Fällen, einen indirekten Beweis (oder auch Widerspruchsbeweis

genannt) zu führen. Wollen wir beispielsweise A beweisen, dann können wir dies

tun, indem wir die Annahme, dass A falsch ist bzw. ¬A wahr ist, zum Widerspruch

(B ∧ ¬B) führen.

1.3 Mathematische Beweisverfahren

7

Proposition 1.4. Für eine mathematische Aussage A gilt

(¬A ⇒ (B ∧ ¬B)) ⇔ A,

wobei B eine weitere mathematische Aussage bezeichnet.

Beweis. Die Aussage B ∧ ¬B ist immer falsch. Wir erhalten also die Wahrheitstafel

A

w

f

¬A

f

w

B ∧ ¬B

f

f

¬A ⇒ (B ∧ ¬B)

w

f

Eine besondere Stellung nimmt das Beweisverfahren der vollständigen Induktion

ein. Mit ihm ist es möglich, Aussagen der Form „Für alle n ∈ N gilt ...“ zu beweisen.

Das Beweisprinzip basiert auf gewissen sog. Axiomen, also mathematischen Aussagen, die die Grundlage der Mathematik bilden und als wahr angenommen werden.

Proposition 1.5. Für n ∈ N sei A(n) eine Aussage. Es gelte

(1) A(1) ist wahr.

(2) Für alle n ∈ N gilt: Ist A(n) wahr, so ist auch A(n + 1) wahr.

Dann gilt A(n) für alle n ∈ N.

Beweis. Der Proposition 1.4 folgend nehmen wir an, dass A(n) nicht für alle n ∈ N

wahr ist. Dann gibt es darunter eine kleinste natürliche Zahl n1 , die wegen (1) größer

als 1 sein muss. Daher gilt A(n) für alle n = 1, . . . , n1 − 1. Da A(n1 − 1) also wahr

ist, ist nach (2) auch A(n1 ) wahr, was der Definition von n1 widerspricht. Unsere

Annahme war also falsch und demzufolge die Behauptung richtig.

Das Beweisprinzip funktioniert auch, wenn A(n) für alle n ≥ k, k ∈ N0 , wahr sein

soll. Es erinnert an Proposition 1.3. Ausgehend von der wahren Aussage A(1) wird

mittels (2) darauf geschlossen, dass auch A(2) wahr ist. Wendet man (2) nun hierauf

an, so folgt, dass auch A(3) wahr ist usw. Ein Beweis mittels vollständiger Induktion

besteht immer aus zwei Teilen: dem Induktionsanfang (1) und dem Induktionsschritt

(2). Wir wollen uns das Beweisprinzip an einem Beispiel anschauen:

Beispiel 1.4. Für n ∈ N beweisen wir die Summenformel

1 + 2 + 3 + ··· + n =

n

X

k=1

k=

n(n + 1)

.

2

P

Für n = 1 steht auf der linken Seite 1k=1 k = 1, auf der rechten Seite 1·2

= 1. Also

2

Pn

n(n+1)

ist A(1) richtig. Sei nun A(n) richtig, also gelte k=1 k = 2 . Zu zeigen ist, dass

P

(n+1)(n+2)

auch A(n + 1) richtig ist, nämlich n+1

. Es gilt

k=1 k =

2

n+1

X

k=1

k=

n

X

k=1

I.V.

k +(n+1) =

n(n + 1)

n(n + 1) + 2(n + 1)

(n + 2)(n + 1)

+n+1 =

=

.

2

2

2

Damit ist A(n + 1) hergeleitet und somit die Aussage bewiesen.

8

2 DIE VERMESSUNG DER WELT

2

Die Vermessung der Welt

Für viele Aufgaben im Bauwesen spielt Geometrie eine Rolle. Der Begriff „Geometrie“ geht auf das griechische Wort „geometria“ zurück und bedeutet Erd- bzw.

Landvermessung. Aufbauend auf der mehr anwendungsorientierten Geometrie der

Babylonier und Ägypter haben die griechischen Mathematiker vor 2500 Jahren die

Geometrie zu einer abstrakten Wissenschaft entwickelt. Ein Meilenstein in dieser

Entwicklung war das 13-bändige Werk Elemente von Euklid (325-270 v. Chr.)

Um Referenzpunkte zu bestimmen oder über größere Distanzen messen zu können,

sind Dreiecke von besonderer Bedeutung. Drei Eigenschaften sind dabei wichtig:

• (Winkelsumme) Die Summe der drei Winkel im Dreieck ist π (180◦ ).

• (Strahlensätze) Sind die drei Winkel in den Dreiecken ABC und A0 B 0 C 0 gleich,

so gilt für die Seitenverhältnisse

kACk

kBCk

kABk

=

=

.

0

0

0

0

kA B k

kA C k

kB 0 C 0 k

Dabei bezeichnet AB die Strecke von A nach B und kABk deren Länge.

• (Satz des Pythagoras) In einem rechtwinkligen Dreieck gilt a2 + b2 = c2 , wenn

c die Länge der Hypothenuse bezeichnet.

2.1

Rechte Winkel

Der Satz des Pythagoras (ca. 570-510 v. Chr.) war schon bei den Babyloniern bekannt. Auf einer Keilschrifttafel aus der Zeit der Hammurabi-Dynastie (ca. 18301530 v. Chr.) findet man eine Aufgabe mit Lösung, bei der der Satz von Pythagoras

angewendet wird. Auch in Indien und China kannte man den Satz. Ob die Babylonier den Satz aber schon bewiesen haben, ist unbekannt.

Ein einfacher Beweis geht folgendermaßen: Man teilt ein Quadrat der Seitenlänge

a + b gemäß der folgenden Skizzen auf.

a

b

b

a

b

a

c

c

a

c

a

a

a

b

a

c

b

c

b

b

a

c

b

b

b

a

Die vier Dreiecke kommen dabei in beiden Konstruktionen vor. In der ersten Zeichnung teilt sich die Gesamtfläche (a+b)2 auf die Fläche der vier Dreiecke (4· 12 ab = 2ab)

und das innere Quadrat der Fläche c2 auf, d.h. es gilt

(a + b)2 = 2ab + c2 .

2.2 Der Tunnel des Eupalinos

9

In der zweiten Zeichnung setzt sich die Gesamtfläche (a + b)2 dagegen auf der Fläche

der vier Dreiecke und den Flächen a2 und b2 der beiden Quadrate zusammen, also

(a + b)2 = 2ab + a2 + b2 .

Gleichsetzen liefert die gewünschte Formel.

Das einfachste Dreieck, das a2 +b2 = c2 erfüllt, ist a = 3, b = 4, c = 5. Da ein Dreieck

durch die Seitenlängen eindeutig bestimmt ist, kann dieses Dreieck zur Konstruktion eines rechten Winkels verwendet werden. Man nimmt ein Seil mit 13 Knoten

in gleichen Abständen und bildet dann ein Dreieck mit Seitenlängen 3,4,5. Dann

befindet sich gegenüber der längsten Seite ein rechter Winkel. Auf diese Weise kann

man einen rechten Winkel in einem Gebäude bilden oder einen Pfahl senkrecht auf

den Boden stellen.

2.2

Der Tunnel des Eupalinos

Herodot (482-424 v. Chr.) berichtet, dass der Architekt Eupalinos auf der Insel

Samos einen Tunnel durch einen Berg bauen ließ, um Wasser von der AgiadesQuelle zur Stadt Samos (heute Pythagorion) zu leiten. Der Tunnel ist 1036 m lang

und wurde im Gegenvortrieb gebaut. Man vermutet, dass der Tunnel zwischen 550

und 530 in einer Bauzeit von 8-15 Jahren gebaut wurde. Der Tunnel hat praktisch

kein Gefälle.

Um so einen Tunnel zu bauen, stellen sich zwei Probleme:

• Wie bestimmt man auf zwei Seiten eines Berges zwei Punkte, die auf gleicher

Höhe liegen?

• Wie bestimmt man die Richtung, in die man den Tunnel graben muss?

Eupalinos hat das Problem (ob Pythagoras mitgeholfen hat, wurde spekuliert, man

hat aber keine Indizien gefunden) hervorragend gelöst. Am Verbindungspunkt war

der Höhenunterschied 60 cm.

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Vermessung vorzunehmen:

• Messung um den Berg herum.

• Messung über den Berg.

Die Messung um den Berg herum scheint einfacher. Es wird ein Chorobates (eine ca.

6 m lange Wasserwaage) zur horizontalen Peilung verwendet. Damit kann man einen

Punkt auf gleicher Höhe bestimmen. Auf diese Weise kann man um den Berg herum peilen. Bestimmt man einen zusätzlichen Punkt, dessen Entfernung man messen

kann, lassen sich über die Bestimmung der Winkel Dreiecke auf einer Karte zeichnen, so dass der genaue Punkt bestimmt werden kann, wo man den Tunnel beginnen

soll. Die Strahlensätze stellen sicher, dass die Längen auf der Karte und der Wirklichkeit immer das gleiche Verhältnis aufweisen. Durch die Karte kennt man auch

den Winkel zur Verbindungsgerade zum Punkt auf der anderen Seite des Berges.

Das Problem bei dieser Methode ist, dass man aufgrund der Topographie sehr viele

Messungen braucht, und dass infolgedessen durch kleinere Fehler eine Ungenauigkeit

erzeugt wird.

Bei der Messung über den Berg misst man die Winkel und Längen und bestimmt

10

2 DIE VERMESSUNG DER WELT

dadurch die Höhe eines Punktes. Stellt man an den Messpunkten Stangen senkrecht

auf, so kann man auch sicher gehen, dass die Messpunkte auf einer Geraden liegen.

Man hat auch die Möglichkeit, die Abstände zwischen den Messpunkten direkt zu

messen, oder auch über Dreiecke mittels Hilfspunkten, die vermessen werden. Da

man in einer „Gerade“ über den Berg misst, kennt man auch die Richtung, in die

man den Tunnel vorantreiben muss. Auch bei dieser Methode ist das Problem, dass

man zu viele Messungen braucht, wodurch das ganze Verfahren ungenau wird.

Eupalinos war sich möglicher Ungenauigkeiten bewusst. Kurz vor dem Aufeinandertreffen der beiden Stollen biegen beide Stollen nach Osten ab. Auf diese Weise

müssen sich die Stollen schneiden, wenn sie sich auf ungefähr gleicher Höhe befinden.

Die Vermessung wurde 1615 durch Willebrord van Roijen Snell verbessert. Er verwendete den Sinussatz

b

c

a

=

=

,

sin(α)

sin(β)

sin(γ)

wobei a (bzw. b bzw. c) die Länge der dem Winkel α (bzw. β bzw. γ) gegenüberliegenden Seite bezeichnet.

2.3

Erde, Sonne und Mond

Die Geschichte der astronomischen Entfernungsmessung begann mit Aristarchos von

Samos (310-230 v. Chr.), den man auch den „Kopernikus der Antike“ genannt hat.

Heute bezeichnet man Aristarchos meist als Astronomen, doch die Griechen nannten

ihn „Aristarchos der Mathematiker“.

Aristarchos wollte Beziehungen zwischen verschiedenen astronomischen Größen herleiten – der Entfernung Erde-Sonne, der Entfernung Erde-Mond, der Größe der Sonne, der Größe des Mondes und der Größe der Erde. Die Messung auch nur einer

dieser Größen hätte dann sofort die anderen bedingt. Er erhielt somit keine absoluten Werte für die Entfernungen oder die Durchmesser der drei Himmelskörper.

Dennoch sind seine Überlegungen und Schlussfolgerungen genial und heute noch

gültig.

Wesentlich sind folgende Annahmen Aristarchos’: Für ihn war die Sonne ein großes

Feuer, und der Mond strahlte nicht selber, sondern er wurde von der Sonne beschienen. Außerdem deutete er die Mondfinsternis richtig als die Bewegung des Mondes

in den Schatten der Erde. Zunächst bestimmte Aristarchos das Verhältnis zwischen

dem Abstand Erde-Mond REM und dem Abstand Erde-Sonne RES . Dazu betrachtete er die geometrische Situation zum Zeitpunkt des Halbmondes.

Sonne

Mond

RES

α

REM

Erde

Er deutete richtig, dass zu diesem Zeitpunkt der Winkel zwischen der Verbindungslinie von der Erde zum Mond und der Verbindungslinie vom Mond zur Sonne ein

rechter Winkel sein muss, also 90◦ beträgt. Das Verhältnis von REM und RES lässt

sich nun durch den Winkel α ausdrücken, unter dem zu diesem Zeitpunkt Sonne

und Mond von der Erde aus gesehen werden. Dieser Winkel lässt sich allerdings nur

2.3 Erde, Sonne und Mond

11

schwer messen, insbesondere weil der exakte Zeitpunkt des Halbmondes nur schwer

feststellbar ist. So kam Aristarchos auf α = 87◦ , der exakte Wert lautet α = 89◦ 510 .

Statt einer Abweichung von 9 Bogenminuten vom rechten Winkel verwendete Aristarchos somit den Wert 3 Grad bzw. 180 Bogenminuten und lag in seiner Schätzung

somit um einen Faktor 20 falsch. Für das Verhältnis der Abstände Erde-Mond zu

Erde-Sonne erhielt er

2π 1

REM

= cos 87

≈ 0, 05233596 ≈ .

RES

360

19

1

Die grundlegende Idee war richtig, der genaue Wert beträgt jedoch RREM

.

≈ 390

ES

Eine zweite Beziehung war nun nahe liegend. Jeder, der schon einmal eine Sonnenfinsternis gesehen hat, weiß, dass die Mondscheibe genau auf die Sonnenscheibe passt,

dass also Mond und Sonne von der Erde aus gesehen gleich groß erscheinen. Nach

dem Strahlensatz muss also das Verhältnis von Mondradius rM zu Sonnenradius rS

gleich dem Verhältnis des Abstandes Erde-Mond zum Abstand Erde-Sonne sein, d.h.

es gilt

REM

rM

≈

.

rS

RES

Für Aristarchos war die Sonne also ungefähr 19-mal so groß wie der Mond, in Wirklichkeit ist sie aber etwa 400-mal so groß.

Eine weitere Beziehung betraf den Radius des Mondes rM und den Abstand zwischen

Erde und Mond REM . Dazu muss man den Öffnungswinkel messen, unter dem die

Mondscheibe von der Erde aus gesehen wird. Aristarchos stellte fest, dass der Mond

etwa 1/15 eines Tierkreiszeichens verdeckt. Da es zwölf Tierkreiszeichen gibt, sieht

1

· 15

= 2 Grad. Aristarchos hatte

man den Mond also unter einem Winkel von 360

12

◦

sich aber verschätzt, es sind in Wirklichkeit nur 0,52 , sein Wert um den Faktor 4

2π

≈ 0, 0349.

zu groß. Auf dem Einheitskreis entsprechen 2 Grad einer Länge von 2 · 360

Somit beträgt der Durchmesser des Mondes 3,5% des Abstandes Erde-Mond, und

damit der Durchmesser der Sonne 66,5% des Abstandes Erde-Mond. Was noch fehlte, war eine Beziehung zwischen dem Radius der Erde und dem Radius des Mondes.

Diese fand Aristarch aus seinen Beobachtungen bei einer Mondfinsternis. Der Mond

tritt bei seinem Umlauf um die Erde durch den Erdschatten. Aristarchos verglich

nun zwei Zeiten: 1. die Zeit zwischen dem ersten Erscheinen des Erdschattens am

Mondrand und dem Zeitpunkt des völligen Verschwindens des Mondes und 2. die

Zeit, die der Mond in völliger Dunkelheit hinter der Erde wandert. Er fand, dass

diese Zeiten bei einer zentralen Mondfinsternis (bei der der Mond durch das Zentrum des Erdschattens tritt) ungefähr gleich sind. Daraus schloss Aristarchos, dass

der Mond zweimal im Erdschatten Platz hat. Da nach seinen Messungen die Sonne

19 Mal so weit entfernt ist wie der Mond und die Sonne 19 Mal so groß ist wie der

Mond, konnte Aristarchos aus einer Zeichnung den Mondradius bestimmen.

19rM

rE

2rM

REM

19REM

12

2 DIE VERMESSUNG DER WELT

Unter der Annahme, dass die betrachteten Dreiecke rechtwinklig sind, erhalten wir

aus dem Strahlensatz die Verhältnisse

rE − 2rM

19rM − 2rM

=

.

REM

20REM

Daraus berechnen wir

20rE

≈ 0, 3509rE .

57

Das Verhältnis von Mondradius zu Erdradius hat also nach Aristarchos’ Messungen

den Wert 0,35 (der exakte Wert beträgt 0,2728).

Da Aristarchos nun wusste, dass die Sonne größer als die Erde ist, schloss er daraus, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Universums stehen

müsste. Er war somit der erste bekannte Vertreter des heliozentrischen Weltbildes.

rM =

2.4

Die Bestimmung des Erddurchmessers

Dass die Erde eine Kugel ist, war den Griechen schon länger bekannt. Entfernten sich

Schiffe, verschwand zuerst der untere Teil. Daraus schloss man, dass die Erdoberfläche gekrümmt ist. Eine andere Beobachtung war, dass man in Ägypten andere

Sterne sah als in Griechenland. Aristoteles (384-322 v. Chr.) beobachtete, dass der

Erdschatten bei einer Mondfinsternis rund war. Da die Sonne bei verschiedenen

Mondfinsternissen von verschiedenen Seiten schien und der Schatten immer rund

war, war bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist.

Aristoteles war der erste, der die Frage nach dem Umfang der Erde stellte. Der erste, der wissenschaftlich den Umfang bestimmte, war Eratosthenes von Kyrene (ca.

275-194 v. Chr.). Er war Leiter der Bibliothek von Alexandria. Der Legende nach

wurde Eratosthenes darauf aufmerksam, dass es in Syene (Assuan) einen Brunnen

gab, wo die Sonne am 21. Juni die ganze Wasseroberfläche im Schacht beschien. Eratosthenes schloss daraus, dass die Sonne am 21. Juni senkrecht auf Syene scheint.

Außerdem war bekannt, dass Syene fast genau südlich von Alexandria liegt. Für seine Berechnungen nahm Eratosthenes nun ein sog. Gnomon zu Hilfe. Es handelt sich

dabei um einen vertikalen Stab, der auf einem nivellierten Untergrund errichtet ist.

Er erlaubt, den Sonnenschatten zu verfolgen, während die Sonne über den Himmel

wandert – ähnlich wie bei einer Sonnenuhr. U.a. konnte man ihn auch zur Bestimmung der Sonnenhöhe benutzen – also der Winkeldistanz der Sonne vom Horizont.

Man musste dazu nur die Länge des Schattens und die Länge des Stabes messen.

Wenn man nach diesen Vorgaben ein rechtwinkliges Dreieck maßstäblich zeichnet,

kann man den dem Schatten gegenüberliegenden Winkel messen. Auf diese Weise bestimmte Eratosthenes am Mittag der Sommersonnenwende in Alexandria den

Winkel zwischen der Sonnenrichtung und der Vertikalen. Da die Sonne zu dieser Zeit

in Syene genau im Zenit steht, kannte er damit den Winkel zwischen den Vertikalen

in Alexandira und Syene. Der Winkel belief sich auf ein Fünfzigstel eines Vollkreises. Das bedeutet, dass der Erdumfang das 50-fache der Distanz von Alexandria

und Syene beträgt. Erastothenes wusste, dass der Abstand zwischen beiden Städten

5000 Stadien betrug. Damit musste der Erdumfang 250 000 Stadien betragen. Es

wird darüber spekuliert, welches Stadion Eratosthenes verwendete. Das ägyptische

Stadion entsprach etwa 157,5 m, was einen Erdumfang von 39 375 km ergibt. Dieser

Wert ist schon ziemlich genau (in Wirklichkeit etwa 40 030 km). In dieser Rechnung

sind allerdings einige Fehler enthalten:

13

• Der tatsächliche Abstand der beiden Städte beträgt 835 km, was 5302 ägyptischen Stadien entspricht.

• Syene (24◦ 05’N 32◦ 54’E) befindet sich nicht genau südlich von Alexandria

(31◦ 12’N 29◦ 55’E), sondern liegt ungefähr 3◦ östlicher. Der Radius des Brei2π

≈ 5820 km, was einem Umfang

tenkreises in Syene beträgt 6371 · cos 24 360

◦

von 36 569 km entspricht. 3 entsprechen

√ somit 305 km. Das ergibt für den

Nord-Süd-Abstand der beiden Städte 8352 − 3052 ≈ 777, 303 km. Dies sind

4935 Stadien. Die ersten beiden Fehler heben sich also teilweise auf.

• Syene liegt etwa ein halbes Grad nördlich des Wendekreises (23◦ 26’). Der gemessene Winkel 7,2◦ ist leicht zu klein, er liegt aber nahe am tatsächlichen

Winkel 7,12◦ .

3

Primzahlen und Kryptologie

In diesem Kapitel beleuchten wir verschiedene einfache Verschlüsselungsmethoden.

Nach einem kleinen Abschnitt über die Theorie der Primzahlen überlegen wir uns im

darauffolgenden Abschnitt, wie wir diese Theorie anwenden können, um Nachrichten

zu verschlüsseln.

3.1

Einfache Verschlüsselungsverfahren

In diesem Abschnitt überlegen wir uns einfache Verfahren, mit denen man eine zu

übermittelnde Textbotschaft verschlüsseln kann. Der geheime Text, auch Klartext

genannt, wird jeweils mit Kleinbuchstaben geschrieben, der verschlüsselte mit Großbuchstaben.

Eines der ältesten Verfahren ist die Verschiebungschiffre. Bei diesem Verfahren

werden die 26 Buchstaben des Alphabets um eine vorher festgelegte Anzahl von

Buchstaben vorwärts verschoben. Damit auch im Alphabet weiter hinten stehende

Buchstaben auf diese Weise verschlüsselt werden können, beginnen wir nach z wieder

von vorne. Schon Julius Caesar hat dieses Verfahren benutzt, indem er statt eines

Buchstabens aus dem Klartext den drittnächsten aufschrieb. Deshalb heißt eine

Verschiebung um drei Buchstaben auch Caesar-Chiffre. Folgende Tabelle gibt an,

wie Caesar die einzelnen Buchstaben verschlüsselt hätte.

a

Klartext

verschlüsselt D

b

E

c d

F G

e

H

f g ···

I J ···

t

W

u

X

v

Y

w x

Z A

y z

B C

Beim Entschlüsseln wird wird die Tabelle in umgekehrter Weise benutzt.

Beispiel 3.1. Caesars berühmtem Worten „veni, vidi, vici“ werden durch das soeben

beschriebene Verfahren als „YHQL, YLGL, YLFL“ verschlüsselt.

Das Verfahren ist sehr simpel, das ist aber gleichzeitig auch seine Schwachstelle.

Durch den limitierten Zeichenvorrat gibt es nur 26 mögliche Verschiebungen, die

man alle ausprobieren kann. Man kann die Suche sogar noch verkürzen, indem man

im Geheimtext die häufigsten Buchstaben sucht und mit den in deutschen Texten

häufigsten Buchstaben vergleicht.

14

3 PRIMZAHLEN UND KRYPTOLOGIE

Das Problem der zu geringen Anzahl von möglichen Verschlüsselungen lässt sich

leicht lösen, indem man anstelle der 26 Verschiebungen jede beliebige Vertauschung

(Permutation) der Buchstaben erlaubt, z.B.

Klartext

a b

verschlüsselt L A

c

H

···

···

p q

M X

r

D

s

R

t

U

u

E

v w

J B

x y z

.

O I Z

Es gibt dann – wie wir in Kapitel 6 sehen werden – 26! = 1 · 2 · · · 25 · 26 ≈ 4 · 1026

Möglichkeiten, eine Nachricht zu verschlüsseln. Das sind bereits zu viele, um die

Nachricht durch bloßes Ausprobieren zu dechiffrieren. Dennoch kann man solche

Substitutionschiffren knacken, indem man die bekannte Häufigkeitsverteilung der

Buchstaben in einem durchschnittlichen deutschsprachigen Text zur Hilfe nimmt.

Buchstabe

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Häufigkeit [%]

6,51

1,89

3,06

5,08

17,40

1,66

3,01

4,76

7,55

Buchstabe

j

k

l

m

n

o

p

q

r

Häufigkeit [%]

0,27

1,21

3,44

2,53

9,78

2,51

0,79

0,02

7,00

Buchstabe

s

t

u

v

w

x

y

z

Häufigkeit [%]

7,27

6,15

4,35

0,67

1,89

0,03

0,04

1,13

Durch Zählen der gleichen Buchstaben des Geheimtextes findet man die häufigsten

Buchstaben e und n und dann durch weiteres Kombinieren, etwa das Bestimmen

häufiger Buchstabenpaare wie ch, st usw., weitere Buchstaben und dann die restliche

Substitution. Solche Verschlüsselungsmethoden sind also nicht sehr sicher. Hinzu

kommt, dass man sich für alle 26 Buchstaben merken muss, wie sie verschlüsselt

werden.

Die Substitutionschiffre ist ein sog. monoalphabetisches Verschlüsselungsverfahren. Die Probleme dieser beiden Verschlüsselungen motivieren die folgende Chiffre,

die nach dem französischen Diplomaten Blaise de Vigenère (1523-1596) benannt

wurde. Zunächst wählt man sich ein Schlüsselwort, z.B. GEHEIM. Wenn man einen

Text verschlüsseln will, schreibt man das Schlüsselwort Buchstabe für Buchstabe

über den Klartext, so lange bis man die Länge des Klartextes erreicht hat, z.B.

GEHEIMGEHEIMGEHEIMGEHEIMGEHEIMGE

diesisteinesehrwichtigenachricht

Nun werden die Buchstaben des Klartextes wie bei einer Verschiebungschiffre verschlüsselt. Anstelle der immer gleichen Verschiebung gibt nun der zugehörige Buchstabe des Schlüsselworts die Weite der Verschiebung an. Im Beispiel muss an der

ersten Stelle das Alphabet um 6 Stellen nach hinten verschoben werden (a→G,. . .),

d.h. dem Klartextzeichen d entspricht das Geheimzeichen J. Entsprechend wird das

Alphabet an der zweiten Stelle um 4 Zeichen verschoben (a→E,. . .), so dass wir i

durch M verschlüsseln. Da wir mehrere Alphabete verwenden, bezeichnet man derartige Verfahren auch als polyalphabetisch. Das Ergebnis der Verschlüsselung ist

JMLWQEZIPRMEKLYAQONXPKMZGGOVQONX.

3.2 Primzahlen

15

Um die Arbeit etwas zu erleichtern, erzeugt man sich vor der Verschlüsselung die

Vignère-Tabelle, in der alle möglichen Verschiebungen erfasst sind. Mit Hilfe der Tabelle kann die Verschlüsselung dann ganz mechanisch und sehr schnell durchgeführt

werden.

Die Vignère-Verschlüsselung behebt viele Probleme der Verschiebungschiffre. Zum

einen gibt es, selbst wenn man nur kurze Schlüsselwörter zulässt, eine große Zahl

von Schlüsseln (z.B. gibt es 265 = 11881376 Schlüsselwörter mit fünf Buchstaben),

so dass ohne Computer ein Ausprobieren aller Schlüssel unmöglich ist. Zum anderen

kann je nach Position im Geheimtext das gleiche Geheimtextzeichen für verschiedene Klartextzeichen stehen (im Beispiel steht G einmal für a und einmal für c). Eine

einfache Analyse der Buchstabenverteilung wird uns daher nicht helfen. Trotzdem

genügt das Vignère-Verfahren nicht einmal annäherend modernen Sicherheitsstandards. Wenn wir die Länge des Codewortes, in unserem Beispiel 6, kennen, dann betrachten wir nur jeden sechsten Buchstaben des Geheimtextes. Da an diesen Stellen

immer das selbe Schlüsselzeichen verwendet wurde, ist der entsprechende Geheimtext wie bei der Verschiebungschiffre zu behandeln. Das Knacken einer VignèreVerschlüsselung haben wir auf diese Weise auf das Knacken von (im Beispiel sechs)

Verschiebungschiffren zurückgeführt.

Wir sehen, dass wir mehr mathematisches Wissen brauchen, um eine sicherere Verschlüsselungsmethode zu entwickeln. Ein bekanntes Verfahren ist das sog. RSAVerfahren. Dies nutzt Primzahlen und ihre Eigenschaften, die wir im folgenden Abschnitt einführen werden.

3.2

Primzahlen

Um zu verstehen, wie man Nachrichten mit Primzahlen verschlüsseln kann, führen

wir zunächst Primzahlen und den dafür essentiellen Begriff der Teilbarkeit ein.

Definition 3.1. Eine ganze Zahl a heißt durch eine natürliche Zahl b teilbar, wenn

es eine ganze Zahl n gibt, so dass a = n · b. Die Zahl b heißt in diesem Fall Teiler

von a. Man schreibt dafür auch b|a, gelesen „b teilt a“. Besitzen zwei Zahlen a, b ∈ Z

außer 1 keinen gemeinsamen Teiler, so nennt man sie teilerfremd.

Beispiel 3.2. Die Zahl 15 besitzt die Teiler 1,3,5 und 15. Die Zahl 8 ist durch 1,2,4

und 8 teilbar. Die Zahlen 15 und 8 sind teilerfremd.

Mit elementaren Mitteln kann man zeigen

Bemerkung 3.1. Für zwei Zahlen a, b ∈ N mit a|b ist a ≤ b.

Da Zahlen, die außer sich selbst und der 1 keine weiteren Teiler besitzen, besondere

Zahlen sind, erhalten sie einen eigenen Namen.

Definition 3.2. Eine natürliche Zahl p > 1, die nur durch sich selbst und durch 1

teilbar ist, heißt Primzahl.

Beispiel 3.3. Die Zahlen 2 und 3 sind Primzahlen. Die Zahl 4 ist hingegen keine

Primzahl, weil sie neben 1 und 4 auch den Teiler 2 hat.

Jetzt könnte man sich fragen, wie viele Primzahlen es denn überhaupt gibt. Diese

Frage beantwortet der folgende Satz.

16

3 PRIMZAHLEN UND KRYPTOLOGIE

Satz 3.1 (Euklid). Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis. Wir beweisen diesen Satz indirekt.

Qn Angenommen, es gäbe nur endlich viele

Primzahlen p1 , . . . , pn . Wir setzen P = i=1 pi + 1 = p1 · · · pn + 1. Nach Definition

ist P größer als jede Primzahl, kann also selber keine Primzahl sein. Daher wird

P von einer Zahl a mit 1 < a < P geteilt. Wir wählen das kleinste solche a und

behaupten, dass dieses a eine Primzahl sein muss. Wäre a nämlich keine Primzahl,

so hätte a einen Teiler b mit 1 < b < a. Dieser wäre dann auch ein Teiler von P , im

Widerspruch zur Minimalität von a. Also

Q stimmt der Teiler a von P mit einem der

pj überein. Nun teilt pj das Produkt ni=1 pi , aber nicht die 1, somit kann pj nicht

P teilen. Wir erhalten also einen Widerspruch.

Ein Resultat, das wir schon aus der Schule kennen, ist die Division mit Rest.

Satz 3.2 (Division mit Rest). Es seien a ∈ Z und b ∈ N. Dann gibt es eindeutig

bestimmte Zahlen q, r ∈ Z zu a, b, so dass gilt:

a = qb + r

mit 0 ≤ r < b.

Die Zahl q heißt Quotient, die Zahl r Rest. Im Falle a ≥ 0 gilt stets q ≥ 0.

Beweis. Existenz: Die Menge

A = {x ∈ N0 : x = a − zb, z ∈ Z} ⊂ N0

ist nicht leer: Falls a ≥ 0, so ist a ∈ A; falls a < 0, so gilt a − ab = a(1 − b) ∈ A, da

a < 0 und 1 − b ≤ 0 die Ungleichung a(1 − b) ≥ 0 zur Folge hat.

Sei nun r das kleinste Element von A. Dann gibt es ein q ∈ Z mit r = a − qb ≥ 0.

Es gilt r < b, da sonst die Zahl a − (q + 1)b = r − b ebenfalls nicht negativ, aber

kleiner als r wäre, was der Minimalität von r widerspräche. Für a ≥ 0 muss q ≥ 0

gelten, denn q ≤ −1 bzw. −q ≥ 1 führt zu r = a − qb ≥ b.

Eindeutigkeit: Für a sei neben a = qb + r eine weitere Gleichung a = q 0 b + r0

0

gegeben, wobei q 0 , r0 ∈ Z mit 0 ≤ r0 < b. Dann gilt r−r0 = (q 0 −q)b, also q 0 −q = r−r

.

b

r−r0

0

0

Wegen 0 ≤ r < b und 0 ≤ r < b gilt −b < r − r < b, also −1 < b < 1. Da aber

q 0 − q ∈ Z, ist q 0 − q = 0, d.h. q 0 = q und damit auch r0 = r.

Definition 3.3. Sind a, b ∈ Z zwei Zahlen, so nennen wir c = ggT(a, b) ∈ N den

größten gemeinsamen Teiler von a und b, wenn c ein Teiler sowohl von a als

auch von b ist, und für jeden gemeinsamen Teiler d ∈ N von a und b gilt d ≤ c.

Da ein Teiler d von a nach Bemerkung 3.1 die Ungleichung d ≤ a erfüllt, kann a nur

endlich viele Teiler besitzen. Darunter gibt es dann auch einen größten. Mit Hilfe

der Division mit Rest leiten wir folgenden Hilfssatz her:

Satz 3.3. Seien a, b ∈ Z, nicht beide = 0, und c = ggT(a, b). Dann gibt es Zahlen

x, y ∈ Z mit

c = xa + yb.

Beweis. Sei m die kleinste natürliche Zahl in der Menge

L = {xa + yb : x, y ∈ Z}

3.2 Primzahlen

17

der ganzzahligen Linearkombinationen von a und b. Wir werden zeigen, dass m mit

dem c übereinstimmt. Da c ein gemeinsamer Teiler von a und b ist, teilt c jede Zahl

in L, insbesondere also auch m. Andererseits gilt m|a, denn a ∈ L, qm ∈ L für alle

q ∈ Z und somit a − qm ∈ L. Division mit Rest von a durch m kann aber keinen

Rest 6= 0 ergeben, da m ∈ L ∩ N minimal gewählt war. Also muss m ein Teiler von

a sein. Mit dem gleichen Argument zeigt man m|b, also m ≤ c. Mit c|m folgt daraus

nach Bemerkung 3.1 c = m. Es existieren also x, y ∈ Z mit xa + yb = c.

Wir haben zwar den größten gemeinsamen Teiler eingeführt, doch für große Zahlen

wäre es sehr mühsam, ihn durch Primfaktorzerlegung (vgl. Satz 3.7) beider Zahlen

zu bestimmen. Stattdessen nutzt man den Euklidischen Algorithmus, den wir im

nächsten Satz kennenlernen.

Satz 3.4 (Euklidischer Algorithmus). Es seien a, b ∈ N mit a ≥ b. Man setze a0 = a

und a1 = b und bilde sukzessive folgende Kette von Divisionen mit Rest:

mit q1 , a2 ∈ Z, 0 ≤ a2 < a1 ,

mit q2 , a3 ∈ Z, 0 ≤ a3 < a2 ,

..

.

mit qn−1 , an ∈ Z, 0 ≤ an < an−1 .

a0 = q 1 a1 + a2

a1 = q 2 a2 + a3

..

.

an−2 = qn−1 an−1 + an

Dann gibt es einen ersten Index k, 1 ≤ k ≤ b, so dass gilt: ak > 0, ak+1 = 0.

Die Zahl ak ist dann der größte gemeinsame Teiler von a und b.

Beweis. Wegen b = a1 > a2 > a3 > . . . und a1 ≥ 1 gibt es einen ersten Index k mit 1 ≤ k ≤ b, so dass ak > 0 aber ak+1 = 0. Dann hat man also als

k-te Gleichung ak−1 = qk ak . Durchläuft man die Kette der Gleichungen für die ai

von unten nach oben, so erhält man nacheinander: ak |ak−1 , ak |ak−2 , . . . , ak |a1 , ak |a0 .

Durchläuft man hingegen die Gleichungskette von oben nach unten, so folgt für

jeden gemeinsamen Teiler c von a0 und a1 nacheinander: c|a0 , c|a1 , c|a2 , . . . , c|ak .

Somit hat ak die Eigenschaften eines größten gemeinsamen Teilers, d.h. es gilt

ak = ggT(a0 , a1 ) = ggT(a, b).

Beispiel 3.4. Zu bestimmen sei der größte gemeinsame Teiler von 531 und 93. Gemäß

Satz 3.4 rechnen wir

531

93

66

27

12

=

=

=

=

=

5 · 93 + 66

1 · 66 + 27

2 · 27 + 12

2 · 12 + 3

4·3

Aus der letzten Gleichung entnehmen wir ggT(531, 93) = 3 = a5 . Wegen

617 = 1 · 379 + 238

379 = 1 · 238 + 141

238 = 1 · 141 + 97

141 = 1 · 97 + 44

erhalten wir ggT(617, 379) = 1.

97 = 2 · 44 + 9

44 = 4 · 9 + 8

9=1·8+1

8=8·1

18

3 PRIMZAHLEN UND KRYPTOLOGIE

Ein Hilfsmittel für die folgenden Betrachtungen ist

Lemma 3.5 (Fundamentallemma). Teilt eine Primzahl p ein Produkt a · b zweier

Zahlen a, b ∈ N, so teilt p einen der Faktoren.

Beweis. Wenn p|a, dann gilt die Aussage. Nehmen wir also an, dass p die Zahl a

nicht teilt. Dann gilt ggT(a, p) = 1. Nach Satz 3.3 gibt es dann Zahlen x, y ∈ Z mit

xa + yp = 1. Durch Multiplikation mit b folgt daraus b = (ab)x + byp. Da p beide

Summanden teilt, muss p auch b teilen.

Die Aussage bleibt richtig, wenn wir sie für Zahlen a, b ∈ Z formulieren. Aus dem

Fundamentallemma folgt durch vollständige Induktion nach n

Korollar 3.6. Teilt eine Primzahl p ein Produkt a1 · · · an aus n Zahlen a1 , . . . , an ∈

N, so teilt p einen der Faktoren.

Lemma 3.5 bzw. Korollar 3.6 werden im Beweis des folgenden grundlegenden Satzes

der Zahlenthoerie über die Primfaktorzerlegung natürlicher Zahlen verwendet.

Satz 3.7. Jede natürliche Zahl m > 1 besitzt eine eindeutige Darstellung

m = p1 · p2 · · · pn

als Produkt von endlich vielen Primzahlen p1 ≤ p2 ≤ . . . ≤ pn .

Beweis. Der Satz besteht aus zwei Teilen: Der Existenz einer solchen Darstellung

und der Eindeutigkeit derselben.

Existenz: Angenommen, es gäbe natürliche Zahlen, die sich nicht als Produkt von

Primzahlen schreiben lassen. Sei m die kleinste dieser natürlichen Zahlen. Die Zahl

m kann keine Primzahl sein, da sie sonst eine Zerlegung in den einen Primfaktor m

besäße. Es gibt also a, b ∈ N mit a, b ≥ 2, so dass m = a · b. Da wegen a, b ≥ 2 nach

Bemerkung 3.1 a, b < m gilt, besitzen a und b nach Wahl von m Primfaktorzerlegungen a = p1 · · · pn und b = q1 · · · qk . Daraus folgt jedoch m = a · b = p1 · · · pn · q1 · · · qk ,

m besitzt also doch eine Primfaktorzerlegung im Widerspruch zur Annahme.

Eindeutigkeit: Angenommen, es gäbe natürliche Zahlen, für die die Darstellung

nicht eindeutig ist. Sei m die kleinste derartige Zahl. Sie besitze die Darstellungen m = p1 · · · pn = q1 · · · qk . Auf die Sortierung der Primfaktoren nach ihrer Größe

verzichten wir im Moment. Es genügt, nachzuweisen, dass die Anzahlen der Primfaktoren übereinstimmen und auf beiden Seiten die gleichen Primfaktoren vorkommen.

Da die Primzahl p1 das Produkt m = q1 · · · qk teilt, muss sie nach Korollar 3.6

einen der Faktoren q1 , . . . , qk teilen. Es gibt also einen Index j zwischen 1 und k,

so dass p1 |qj . Da qj eine Primzahl ist, muss gelten p1 = qj . Die natürliche Zahl

m

= p2 · · · pn = q1 · · · qj−1 · qj+1 · · · qk ist kleiner als m und ihre Primfaktorzerlegung

p1

ist deshalb eindeutig, wenn man die Primfaktoren der Größe nach sortiert. Insbesondere stimmen die Anzahlen der Primfaktoren n − 1 und k − 1 (und somit n und

k) überein. Zudem bestehen beide Darstellungen aus den gleichen Faktoren. Durch

Multiplikation mit p1 = qj folgt, dass auch die Darstellungen von m übereinstimmen,

was unserer Annahme widerspricht.

Beispiel 3.5. Die Zahl 165 ist eindeutig darstellbar als 165 = 3 · 5 · 11. Die Zahl

540 besitzt die Darstellung 540 = 2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 5. Es können also durchaus einige

Primfaktoren mehrfach vorkommen.

Satz 3.7 kann auch dazu verwendet werden, den größten gemeinsamen Teiler oder

das kleinste gemeinsame Vielfache zweier Zahlen zu bestimmen.

3.3 Das RSA-Verfahren

3.3

19

Das RSA-Verfahren

Ausgehend von Satz 3.2 können wir bei festgehaltener Zahl d ∈ N die Zahlen a ∈ Z

anhand ihres nach der Division durch d verbleibenden Restes in Klassen zusammenfassen. Beispielsweise haben u.a. die Zahlen −18, −13, −8, −3, 2, 7, 12, 17 bei Division durch 5 alle den Rest 2. Haben zwei Zahlen a, b ∈ Z nach Division durch eine

Zahl d ∈ N den gleichen Rest, so sagt man auch, dass a und b kongruent modulo

d sind. Formal definiert man

Definition 3.4. Sei d ∈ N. Eine Zahl a ∈ Z heißt kongruent zu b modulo d,

wenn d|(a − b). Man schreibt dann a ≡ b mod d.

Zur Definition ist äquivalent: Es gibt ein q ∈ Z mit a = b + qd. Schon anhand

der Definition erkennt man, dass die Beziehung symmetrisch ist, d.h. a ≡ b mod d

bedeutet das Gleiche wie b ≡ a mod d. Dass zwei zueinander kongruente Zahlen

tatsächlich den gleichen Rest besitzen, sagt uns die nächjste Proposition.

Proposition 3.8. Zwei Zahlen a, b ∈ Z sind genau dann kongruent modulo d ∈ N,

wenn sie bei Division durch d den gleichen Rest besitzen.

Beweis. Wir teilen den Beweis gemäß Proposition 1.1 in zwei Richtungen auf.

⇐: Gelte a = q1 d + r und b = q2 d + r, beide Zahlen besitzen bei Division durch d

also den gleichen Rest r. Dann gilt a − b = q1 d + r − q2 d − r = (q1 − q2 )d. Dieser

Term ist aber durch d teilbar.

⇒: Sei a − b durch d teilbar, d.h. es gibt ein q ∈ Z mit a = b + qd. Hat b bei Division

durch d den Rest r, d.h. ist b darstellbar als b = pd + r mit p ∈ Z und r ∈ N0 , dann

folgt a = b + qd = (p + q)d + r. Daher hat a ebenfalls den Rest r.

Mit elementaren Rechnungen leitet man folgende Rechenregeln her:

Proposition 3.9. Sind a ≡ a0 mod d und b ≡ b0 mod d, dann gelten

(a) a + b ≡ a0 + b0 mod d;

(b) a − b ≡ a0 − b0 mod d;

(c) a · b ≡ a0 · b0 mod d.

Ist d eine Primzahl, so gilt außerdem

a·b≡0

mod d

⇔

(a ≡ 0

mod d ∨ b ≡ 0

mod d).

Beweis. zu (a): Wenn d|(a − a0 ) und d|(b − b0 ), dann ist auch a + b − (a0 + b0 ) =

(a − a0 ) + (b − b0 ) durch d teilbar.

zu (b): Mit a − a0 und b − b0 ist auch a − b − (a0 − b0 ) = (a − a0 ) − (b − b0 ) durch d

teilbar.

zu (c): Wenn d|(a − a0 ) und d|(b − b0 ), dann ist d auch ein Teiler von ab − a0 b0 =

ab − a0 b + a0 b − a0 b0 = (a − a0 )b + a0 (b − b0 ).

a · b ≡ 0 mod d ist nach Definition äquivalent zu d|ab. Ist d ein Teiler von a oder b,

so ist d auch ein Teiler von ab. Andererseits muss nach dem Fundamentallemma 3.5

d schon einen der Faktoren teilen, wenn es das Produkt beider teilt.

Dass der letzte Teil der Proposition 3.9 falsch ist, wenn d keine Primzahl ist, verdeutlicht das folgende Beispiel:

20

3 PRIMZAHLEN UND KRYPTOLOGIE

Beispiel 3.6. Weder 2 noch 3 ist durch 6 teilbar, es gilt jedoch 2 · 3 = 6 ≡ 0 mod 6.

Satz 3.10 (Kleiner Satz von Fermat). Sei p eine Primzahl und a ∈ Z. Dann gilt

ap ≡ a mod p.

Ist a kein Vielfaches von p, so ist insbesondere

ap−1 ≡ 1

mod p.

Beweis. Ist a Vielfaches von p, dann ist ap − a durch p teilbar, die Gleichung ist also

richtig. Ist a kein Vielfaches von p, so bilden wir die Produkte a, 2a, . . . , (p − 1)a.

Division mit Rest durch p gemäß Satz 3.2 liefert die Gleichungen

ka = qk p + rk ,

0 ≤ rk < p, k = 1, . . . , p − 1.

Da p weder k noch a teilt, kann nach dem Fundamentallemma 3.5 auch ka nicht

durch p teilbar sein. Daher sind auch alle rk , k = 1, . . . , p−1, nicht durch p teilbar, die

Reste sind also insbesondere ungleich 0. Wir behaupten, dass alle Reste r1 , . . . , rp−1

paarweise verschieden sind: Wäre dem nicht so, würde aus ri = rj nämlich folgen,

dass (i − j)a = (qi − qj )p durch p teilbar ist. Da p nicht a teilt, muss p nach dem

Fundamentallemma 3.5 i − j teilen. Wegen |i − j| < p müsste dann jedoch i = j

sein. Wir sehen somit

a ≡ r1

mod p

∧

2a ≡ r2

mod p

∧ ··· ∧

(p − 1)a ≡ rp−1

mod p.

(∗)

Da die p − 1 Reste aus {1, . . . , p − 1} stammen und paarweise verschieden sind, gilt

bereits {r1 , . . . , rp−1 } = {1, . . . , p − 1}. Setzen wir

c=

p−1

Y

rj =

j=1

p−1

Y

j = (p − 1)!,

j=1

so folgt aus Proposition 3.9(c) durch Multiplikation aller Gleichungen aus (∗)

cap−1 ≡ c mod p

bzw.

p|(ap−1 − 1)c.

Da c nicht durch p teilbar ist, muss gemäß dem Fundamentallemma ap−1 − 1 durch

p teilbar sein, es gilt also ap−1 ≡ 1 mod p. Durch Multiplikation mit a folgt nach

Proposition 3.9(c) ap ≡ a mod p.

Satz 3.11 (Euler). Sind p und q verschiedene Primzahlen und ist a ∈ Z weder durch

p noch durch q teilbar, dann gilt

a(p−1)(q−1) ≡ 1

mod pq.

Beweis. Aus dem kleinen Satz von Fermat 3.10 folgt mit Proposition 3.9

a(p−1)(q−1) = (ap−1 )q−1 ≡ 1q−1

mod p ≡ 1

mod p

a(p−1)(q−1) = (aq−1 )p−1 ≡ 1p−1

mod q ≡ 1

mod q.

und

Nach Definition ist also a(p−1)(q−1) −1 sowohl durch p als auch durch q teilbar. Folglich

ist a(p−1)(q−1) − 1 auch durch p · q teilbar, d.h. es gilt a(p−1)(q−1) ≡ 1 mod pq.

21

Basierend auf den Sätzen von Euler und Fermat entwickelten Ronald Linn Rivest

(*1947), Adi Shamir (*1952) und Leonard Adleman (*1945) im Jahr 1977 ein Verschlüsselungsverfahren, das ihnen zu Ehren als RSA-Verfahren bezeichnet wird.

Machen wir die Vorgehensweise anhand eines kleinen Beispiels klar:

Bob wählt zwei große Primzahlen p 6= q („groß“ heißt hier oft p, q > 10100 ). Er

berechnet die Produkte n = pq und m = (p − 1)(q − 1) und wählt eine zu m teilerfremde Zahl e mit 1 < e < m. Er bestimmt weiterhin ein d ∈ N mit ed ≡ 1 mod m.

Dieses existiert wegen Satz 3.3. Bob macht die Zahlen n und e öffentlich bekannt,

hält aber d geheim. Alice kann nun an Bob eine Nachricht senden, die aus einer oder

mehreren Zahlen aus {1, 2, . . . , n − 1} besteht. Für eine Zahl t ∈ {1, 2, . . . , n − 1}

berechnet sie dazu s ≡ te mod n und sendet dies an Bob. Nach Wahl von d gibt es

eine Zahl k ∈ N, so dass de = km + 1. Bob berechnet nun

sd ≡ (te )d = ted = tkm+1 = (tm )k · t ≡ t mod n,

er erhält somit die zu sendende Nachricht.

Beispiel 3.7. Sei p = 5 und q = 11, also n = 55 und m = (p − 1)(q − 1) = 40.

Der Schlüssel e soll zu 40 teilerfremd sein, er darf also nicht durch 2 oder 5 teilbar

sein. Wir wählen e = 7. Der Wert d ist nun durch die Gleichung de ≡ 1 mod m

bestimmt. Wir suchen also einen Wert 40k + 1, der durch 7 teilbar ist. Dies ist 161

= 23. Die Zahlen n = 55 und e = 7 werden bekannt

(für k = 4), also d = 161

7

gegeben. Jemand, der die Nachricht 32 an uns übermitteln möchte, berechnet

327 = 34 359 738 368 ≡ 43

mod 55

und übermittelt 43. Um die Nachricht zu entschlüsseln, rechnen wir

4323 = 37 134 234 731 477 575 983 465 092 780 473 537 507 ≡ 32

mod 55.

Bei diesem Verfahren mit öffentlichem Schlüssel (e, n) kennt jeder den Schlüssel.

Ist das Verfahren dann überhaupt sicher, d.h. kann ein Fremder, der die Nachricht

s ebenfalls empfangen hat, diese nur mit dem Wissen von e und n entschlüsseln?

Wenn p und q sehr groß sind, dann kann man leicht n = pq und m = (p − 1)(q − 1)

berechnen, n bzw. m jedoch zu faktorisieren, ist in angemessener Zeit unmöglich.

Die Bestimmung von d ist vom gleichen Schwierigkeitsgrad wie die Faktorisierung

von n.

4

Codierung

Codierungstheorie ist ein Zweig der Mathematik, der uns in vielen Bereichen unseres Lebens begegnet. Beispielsweise ist in der Partitur eines musikalischen Werkes

codiert, welche Töne wie lange in welcher Ausführung und in welcher Lautstärke gespielt werden sollen. Ein geübter Musiker kann diese Informationen leicht mit einem

geeigneten Instrument decodieren. Auch im Bildmuster der Online-Bahnfahrkarte,

in Barcodes, Buchnummern oder Artikelnummern sind Informationen codiert. Weniger offensichtlich ist die Anwendung der Codierungstheorie beim Erstellen und

Abspielen von CDs und auf Kreditkarten. Codierungen sind in gewisser Weise mit

der Verschlüsselung verwandt, da in beiden Fällen das eigentlich Gemeinte in Zeichen

übersetzt wird. Im Gegensatz zur Kryptologie können die codierten Informationen

22

4 CODIERUNG

jedoch prinzipiell von jedermann wieder zurück übersetzt werden, manchmal unter Zuhilfenahme geeigneter Geräte. Ein Schlüssel ist dazu nicht erforderlich. Im

Folgenden wollen wir uns anhand einiger einfacher Beispiele ansehen, wie die Codierungstheorie funktioniert.

4.1

Die Europäische Artikelnummer (EAN)

Auf allen Dingen des täglichen Bedarfs finden wir sog. Barcodes. Der Name leitet

sich ab vom englischen Wort bar, was übersetzt Strich oder Balken bedeutet. In

ihm ist die Zahl codiert, die darunter steht. Die ersten beiden Ziffern stehen für

das Land, aus dem die Ware kommt. 40, 41, . . . stehen für Deutschland, 80, . . . für

Italien. Große Länder haben mehrere Nummern, kleine nur eine. Dann folgen i.a.

fünf Ziffern für die Herstellerfirma und fünf weitere Ziffern für die Ware. Die letzte

Ziffer ist eine Prüfziffer. Doch wie prüft eine Scannerkasse mit Hilfe der Prüfziffer

die Artikelnummer auf ihre Gültigkeit? Zur Prüfung multipliziert man die Ziffern

abwechselnd mit 1 und 3 und addiert die Ergebnisse. Auf diese Weise erhält man

die Prüfsumme S. Die Artikelnummer ist gültig, wenn

S≡0

mod 10,

d.h. wenn die Prüfsumme ohne Rest durch 10 teilbar ist. Andernfalls ist die Artikelnummer ungültig.

Beispiel 4.1. Durch Nachrechnen wollen wir prüfen, ob 4 007396 079005 eine gültige

Artikelnummer ist. Dazu berechnen wir die Prüfsumme

4 · 1 + 0 · 3 + 0 · 1 + 7 · 3 + 3 · 1 + 9 · 3 + 6 · 1 + 0 · 3 + 7 · 1 + 9 · 3 + 0 · 1 + 0 · 3 + 5 · 1 = 100.

Da die Prüfsumme durch 10 teilbar ist, ist sie gültig.

Bei der Erzeugung der EAN für einen neuen Artikel rechnet man zunächst die Prüfsumme nur mit zwölf Ziffern aus, in unserem Beispiel hätte sich 95 ergeben. Die

Prüfziffer wählt man dann so, dass die Prüfsumme zu einer durch 10 teilbaren Zahl

ergänzt wird.

Lese- oder Tippfehler führen in vielen Fällen zu einer falschen Prüfsumme. Wir betrachten zunächst den Fall, in dem eine Ziffer falsch getippt wurde. An den Plätzen,

die mit 1 multipliziert werden, entsteht die größte Änderung durch Vertauschung

von 0 und 9. Durch eine falsche Ziffer an einer 1er Stelle kann sich also die Prüfziffer

nicht um einen vollen Zehner ändern. Tippt man an einer Stelle, die mit 3 multipliziert wird, x statt y, dann ändert sich die Prüfsumme um 3 · (x − y). Da x − y

maximal 9 werden kann, ist diese Änderung nicht durch 10 teilbar und wir erhalten

bei Division der Prüfsumme durch 10 den nicht verschwindenden Rest 3·(x−y). Alle

Einzelfehler können also anhand einer falschen Prüfsumme erkannt werden. Treten

jedoch mehrere Einzelfehler auf, so kann es passieren, dass die falsche Prüfsumme

trotzdem durch 10 teilbar ist und die Fehler somit nicht erkannt werden.

Häufig geschehen beim Eintippen auch Zahlendreher. Betrachten wir also zwei Nachbarziffern x und y. In einer Stellung tragen Sie x + 3y zur Prüfsumme bei, in der

verdrehten Stellung ist ihr Beitrag 3x + y. Dieser Zahlendreher wird nicht bemerkt,

wenn der Unterschied der beiden Beträge durch 10 teilbar ist, wenn also eine ganze

Zahl z ∈ Z\{0} existiert mit

3x + y − (x + 3y) = 10 · z.

4.2 Die ISBN-10-Nummer

23

Dies ist äquivalent zu 2(x − y) = 10z bzw. x − y = 5z. Da die linke Seite höchstens

gleich 9 sein kann, kommen für z nur die Werte 1 und −1 infrage. Zifferndreher werden also nicht erkannt, wenn sich die verdrehten Ziffern um 5 unterscheiden. Dies

betrifft die Zahlenpaare (5, 0), (6, 1), (7, 2), (8, 3) und (9, 4). Alle anderen Zifferndreher führen zu einer falschen Prüfsumme und werden bemerkt. Mit kombinatorischen

Mitteln (vgl. Kapitel 6) kann man zeigen, dass es viel mehr Ziffernpaare gibt, bei

denen ein Zifferndreher auffällt. Vertauschungen von Stellen mit gleichen Gewichtsfaktoren führen zur gleichen Prüfsumme und fallen daher nie auf.

4.2

Die ISBN-10-Nummer

Bis zum Jahr 2006 wurde zur Codierung von Büchern die zehnstellige ISBN (International Standard Book Number) verwendet. In ihr sind die Sprache (z.B. „3“

für Deutsch, „0“ oder „1“ für Englisch), der Verlag und der Titel (zusammen 8 Stellen) codiert. Die Zahl endet mit einer Prüfziffer, für die neben den Ziffern 0, . . . , 9

auch die Ziffer X (entspricht der Zahl 10) möglich ist. Sei a1 a2 . . . a10 die ISBN. Zur

Prüfung berechnet man die Prüfsumme

10 · a1 + 9 · a2 + · · · + 2 · a9 + 1 · a10 .

Ist das Ergenis durch 11 teilbar, akzeptiert man die ISBN.

Beispiel 4.2. Das englischsprachige Buch „Harry Potter and the Order of the Phoenix“ besitzt die ISBN-10-Nummer 0-7475-5100-6. Als Prüfsumme erhält man

S = 10·0+9·7+8·4+7·7+6·5+5·5+4·1+3·0+2·0+1·6 = 63+32+49+30+25+4+6 = 209.

Das Ergebnis ist wegen 209 = 11 · 19 durch 11 teilbar und die ISBN daher gültig.

Zur Berechnung der Prüfziffer a10 bildet man z = 10 · a1 + 9 · a2 + · · · + 3 · a8 + 2 · a9 .

Wenn z ≡ r mod 11, dann wähle man die Prüfziffer a10 = 11 − r.

Beispiel 4.3. Wir wollen die Prüfziffer des Buches „Fräulein Smillas Gespür für

Schnee“ berechnen. Die ersten 9 Stellen lauten 3-499-13599. Es gilt

10·3 + 9·4+8·9+7·9+6·1+5·3+4·5+3·9+2·9 = 287 = 26·11+1 ≡ 1

mod 11.

Wegen 11 − 1 = 10 müssen wir als Prüfziffer also X wählen.

Ähnlich wie bei der EAN werden auch bei der ISBN alle Einzelfehler erkannt. Zum

Beweis betrachten wir eine ISBN a1 a2 . . . a10 . An der i-ten Stelle werde fälschlicherweise bi statt ai eingetippt. Wir erhalten also die Prüfsummen

10 · a1 + 9 · a2 + · · · + (11 − i) · ai + · · · + 1 · a10 = x · 11 (x ∈ Z)

und

10 · a1 + 9 · a2 + · · · + (11 − i) · bi + · · · + 1 · a10 .

Der Fehler fällt nur dann nicht auf, wenn auch die falsche Prüfsumme ein ganzzahliges Vielfaches y · 11 von 11 ist. Durch Subtraktion beider Gleichungen erhalten wir

(11 − i)(ai − bi ) = (x − y) · 11, wobei x − y eine ganze Zahl ist. Da 11 eine Primzahl

ist, müsste im Fall x − y 6= 0 einer der beiden Faktoren auf der linken Seite durch

11 teilbar sein. Wegen 0 ≤ |ai − bi | ≤ 10 und 1 ≤ 11 − i ≤ 10 ist dies unmöglich.

Daher folgt x − y = 0 bzw. x = y und somit ai = bi .

24

4 CODIERUNG

Im Gegensatz zur EAN erkennt die ISBN das Vertauschen zweier Ziffern auf jeden

Fall. Zum Beweis nehmen wir an, dass die i-te und k-te Stelle einer ISBN vertauscht

sind. Der Fehler wird nur dann nicht bemerkt, wenn die Prüfsumme der falschen

Zahl ebenfalls wieder ein ganzzahliges Vielfaches von 11 ist, d.h. wenn gilt

10 · a1 + 9 · a2 + · · · + (11 − i) · ai + · · · + (11 − k) · ak + · · · + a10 = x · 11

10 · a1 + 9 · a2 + · · · + (11 − i) · ak + · · · + (11 − k) · ai + · · · + a10 = y · 11

mit x, y ∈ Z. Durch Subtraktion erhalten wir (11 − i)(ai − ak ) + (11 − k)(ak − ai ) =

(x − y) · 11 bzw. (ai − ak ) · (k − i) = (x − y) · 11. Es gilt 0 ≤ |k − i| ≤ 9. Für k 6= i

und x 6= y kann die Gleichung nur dann richtig sein, wenn 11 ein Teiler von ai − ak

ist. Wegen 0 ≤ |ai − ak | ≤ 10 kann dies nie der Fall sein, so dass ai = ak folgt. Eine

Vertauschung verschiedener Ziffern wird also immer erkannt.

Da nicht mehr genug ISBN-10-Nummern zur Verfügung standen, wurde dieser Code

durch den ISBN-13-Code ersetzt. Er ist eine Variante der EAN. Auf die drei Ziffern

978 oder 979 (für Zeitschriften 977) folgt die alte ISBN-Nummer ohne Prüfziffer. An

der letzten Stelle wird die Nummer durch die wie bei der EAN berechneten Prüfziffer

ergänzt. Durch diese Umstellung werden nun nicht mehr alle Zahlendreher bemerkt.

Dies ist jedoch kein großer Nachteil, da die Buchnummer kaum noch per Hand

geschrieben oder getippt werden muss.

4.3

Der Hamming-Code

Nachdem wir in den beiden vorangegangenen Abschnitten Codierungen kennengelernt haben, die bestimmte Fehler entdecken können, wollen wir uns nun einen Code

näher ansehen, der gewisse Fehler nicht nur entdecken kann, sondern sogar die Korrektur derselben erlaubt. Der Code wurde von Richard Hamming (1915-1998) zu

Beginn des Computerzeitalters 1948 entwickelt. Computer arbeiten mit Strom und

können gut zwischen den beiden Zuständen „kein Strom“ und „Strom“ unterscheiden. Eine Unterscheidung nach der Menge des Stroms findet dagegen nicht statt.

Daher werden Daten in der digitalen Welt in Form von langen Ketten von Nullen

und Einsen (sog. Bitfolgen) dargestellt.

Definition 4.1. Die Parität einer Bitfolge ist 0, wenn die Anzahl der 1 in der

Folge gerade ist. Die Parität einer Bitfolge ist 1, wenn die Anzahl der 1 in der Folge

ungerade ist.

Beispiel 4.4. Die Parität von 11101011 ist 0, die Parität von 11101010 ist 1.

Zu je vier zu sendenden Bits werden drei Korrekturbits berechnet und angehängt.

Zur Berechnung wird die soeben definierte Parität herangezogen. Die folgende Abbildung illustriert das Vorgehen anhand der zu codierenden Nachricht 1011:

5

0

6

1

1

1

4

0 1 1

2

3

0

7

4.3 Der Hamming-Code

25

Die Nachricht schreibt man in die blauen Felder 1, 2, 3 und 4. In die grünen Felder

tragen wir die Paritäten der im zugehörigen Kreis enthaltenen Bitfolge ein. Der Kreis

5 enthält beispielsweise die Bits 1, 0 und 1, die Parität ist also 0. Die so erhaltenen

Korrekturbits aus 5, 6 und 7 hängen wir an die ursprüngliche Nachricht 1011 an,

übermittelt wird also die Nachricht 1011010. Der Empfänger trägt die sieben Bits

wieder in die sieben Felder ein und prüft, ob alles richtig ist. Die Nachricht kann

er dann aus den Feldern 1, 2, 3 und 4 ablesen. Bei der Übertragung können jedoch

einzelne Bits falsch (oder gar nicht) übertragen werden. Tritt nur an einer einzigen

Stelle ein Fehler auf, so gibt es drei Fehlertypen:

Typ1: Eines der ersten drei Bits ist falsch übermittelt worden, wir haben also beispielsweise die Nachricht 0011010 empfangen. Dann zeigt aber Bit 5 etwas

Falsches an, denn die Felder 1, 2 und 4 enthalten nun nur eine 1, die Parität müsste also 1 sein. Ebenso passt der Eintrag in Feld 6 nicht mehr. In

Feld 7 steht dagegen weiterhin das Richtige. Da nur ein Fehler aufgetreten ist,

kann der Empfänger schließen, dass Feld 1 falsch sein muss. Der Empfänger

korrigiert den Fehler und nimmt 1011010 als Nachricht an. Ebenso können

Einzelfehler in Feld 2 oder 3 korrigiert werden.

Typ 2: Wurde das vierte Bit falsch übermittelt, so sind ebenfalls die Felder 5 und

6 falsch, aber auch Feld 7. Hieraus schließt der Empfänger, dass Bit 4 falsch

angekommen ist und korrigiert es.

Typ 3: Ist eines der drei Korrekturbits falsch übermittelt worden, so hat dies nur

Auswirkungen auf das zugehörige Feld, die anderen Felder bleiben davon unberührt. Wurde beispielsweise Bit 5 falsch gesendet, so ist nur der Wert in Feld

5 falsch. Der Empfänger schließt also, dass Bit 5 falsch ist, und korrigiert es.

Der Hamming-Code kann somit alle Einzelfehler korrigieren. Wenn also in einer sehr

langen Bitfolge in jedem Siebenerblock maximal ein Übertragungsfehler auftritt,

wird die Nachricht trotzdem richtig empfangen. Eine Verbesserung kann man z.B.

dadurch erreichen, dass man gar nicht alle 0-1-Folgen der betrachteten Länge als Codewörter zulässt. In diesem Zusammenhang ist der Begriff des Hamming-Abstandes

von Bedeutung:

Definition 4.2. Sei C die Menge aller Codewörter einer vorgegebenen Länge n.

Der Hamming-Abstand zweier Bitfolgen a = (a1 , . . . , an ) und b = (b1 , . . . , bn ) aus

{0, 1}n ist definiert durch

dH (a, b) = |{i ∈ {1, . . . , n} : ai 6= bi }|.

Der Wert

dC = min dH (a, b)

a,b∈C

a6=b

heißt Minimalabstand des Codes C.

Der Hamming-Abstand gibt also an, an wie vielen Stellen sich zwei Bitfolgen unterscheiden.

Beispiel 4.5. Die beiden Codewörter 1011010 und 1001001 unterscheiden sich an drei

Stellen, haben also Hamming-Abstand dH (1011010, 1001001) = 3. Durch Betrachten

aller 16 möglichen Codewörter findet man heraus, dass dC = 3.

26

4 CODIERUNG

Man definiert

Bk (a) = {b ∈ {0, 1}n : dH (a, b) ≤ k}.

Diese Menge enthält alle 0-1-Folgen der Länge n, die sich vom Codewort a an maximal k Stellen unterscheiden.

Definition 4.3. Ein Code C ⊂ {0, 1}n ist k-fehlererkennend, wenn für jedes

Codewort a ∈ C jedes Tupel b ∈ Bk (a)\{a} (das sich also von a an mindestens einer

und höchstens k Stellen unterscheidet) nicht in C liegt und damit als fehlerhaft

erkannt wird.

Der Code C ist k-fehlerkorrigierend, wenn für jedes Codewort a ∈ C und für jedes

Tupel b ∈ Bk (a) (das sich also von a an höchstens k Stellen unterscheidet) a das

eindeutig nächste Codewort zu b ist und damit die ≤ k Fehler in b durch Suche nach

dem nächsten Codewort korrigiert werden können.

Bemerkung 4.1. Dass ein Code C k-fehlererkennend ist, kann man formal auch ausdrücken durch

∀a ∈ C : Bk (a) ∩ C = {a}.

Der Code C ist genau dann k-fehlerkorrigierend, wenn

∀a, b ∈ C : a 6= b ⇒ Bk (a) ∩ Bk (b) = ∅ .

In der Informatik beweist man den Satz

Satz 4.1. Ein Code C ist genau dann k-fehlererkennend, wenn dC ≥ k + 1. Er ist

genau dann k-fehlerkorrigierend, wenn dC ≥ 2k + 1.

Beweis. Ist der Code k-fehlererkennend, so enthält jede Menge Bk (a) mit a ∈ C

kein von a verschiedenes Codewort. Der Hamming-Abstand zum nächsten Codewort

beträgt also mindestens k + 1. Sei andererseits a ∈ C und b ∈ Bk (a) beliebig. Dann

gilt nach Voraussetzung

dH (a, b) ≤ k ≤ dC − 1.

Da dC der minimale Abstand zweier Codewörter ist, gilt entweder b = a oder b kann

kein Codewort sein.

Sei a, b ∈ C mit a 6= b. Ist der Code k-fehlerkorrigierend, so gilt nach Bemerkung 4.1 Bk (a) ∩ Bk (b) = ∅. Der Abstand zweier Codewörter ist also größer als

2k. Da Hamming-Abstände immer ganzzahlig sind, folgt dC ≥ 2k + 1. Nehmen wir

andererseits an, dass es ein c ∈ Bk (a) ∩ Bk (b) gibt. Es gilt

dH (a, b) ≤ dH (a, c) + dH (c, b),

denn die Zahl der Änderungen, die man braucht, um a in b zu überführen (dH (a, b)),

ist offensichtlich kleiner oder gleich der Zahl der Änderungen, die wir benötigen, um

a zunächst in c umzuwandeln und anschließend c in b (dH (a, c) + dH (c, b)). Daraus

folgt

2k + 1 ≤ dC ≤ dH (a, b) ≤ dH (a, c) + dH (c, b) ≤ 2k.

Dies ist jedoch ein Widerspruch, so dass die Annahme falsch gewesen sein muss.

Beispiel 4.6 (Fortsetzung Beispiel 4.5). Nach Satz 4.1 kann der Hamming-Code

maximal dC − 1 = 2 Fehler erkennen und dC2−1 = 1 Fehler korrigieren.

4.4 Der Reed-Solomon-Code

4.4

27

Der Reed-Solomon-Code

Eine weitere Klasse fehlerkorrigierender Codes wurde um 1960 von Irving S. Reed

(1923-2012) und Gustave Solomon (1930-1996) entwickelt. Zu ihren Ehren werden

die Codes Reed-Solomon-Codes oder kurz RS-Codes genannt. Erste Anwendung

fanden die RS-Codes beim Voyager-Programm der NASA im Jahr 1977. Kommerziell wurden RS-Codes zum ersten Mal 1982 zur Fehlerkorrektur auf Compact Disks

verwendet. Heutig werden RS-Codes z.B. im DVB-Standard zur Aussendung von digitalen Fernsehsignalen, in verschiedenen Mobilfunkstandards und im Digital Audio

Broadcasting (DAB) angewendet. Auch bei den immer weiter verbreiteten QR-Codes

werden Reed-Solomon-Codes zur Korrektur von Lesefehlern eingesetzt. In neuerer

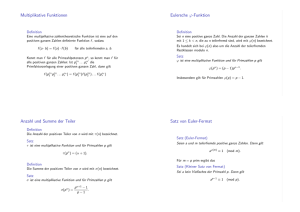

Zeit werden RS-Codes jedoch zunehmend durch leistungsfähigere Codes ersetzt, so