Vorlesung 3

Psychosomatische Medizin

Propädeuticum WS 2006 / 07

am Institut für

Erziehungswissenschaften

Uni Salzburg

Alexandra Kostrba-Steinbrecher

OÄ im SA für Psychosomatische Medizin

der Universitätsklinik für Psychiatrie I

Im St.Johanns-Spital

ICD-10

Somatoforme Störungen

F45.0 Somatisierungsstörung

(multiple Beschwerden, jahrelang)

F45.1 undifferenzierte Somatisierungsstörung

(eine Beschwerde, über 6 Monate)

F45.2 hypochondrische Störung

(primär ängstlich getönte Ursachenüberzeugung)

F45.3 somatoforme autonome Funktionsstörung

F45.4 anhaltende somatoforme Schmerzstörung

F44.4-7 Konversionsstörungen

F48 Neurasthenie ( Erschöpfung, gesteigerte

Erschöpfbarkeit)

Beschreibungsdimensionen

somatoformer Störungen

Organisch nicht ausreichend erklärte

Körperbeschwerden

Art und Festigkeit der Ursachenüberzeugung

Depressivität und Angst (komorbid, reaktiv,

Körperbeschwerden bei D&A)

Krankheitsverhalten (quantitativ gesteigert,

qualitativ dysfunktional – „doctor-hopping,shopping“, „hilflose Helfer“)

Physiologische Normabweichung, Störung der

zentralen Körper(reiz)repräsentanz

Ätiopathogenetische Konzepte

somatoformer Störungen

Komplexer multifaktorieller Prozess

Zusammenwirken von

psychodynamischer, lerntheoretischer,

familiendynamischer, systemischer,

soziologischer, psychophysiologischer,

neurobiologischer und genetischer

Aspekte

Somatoforme Störungen

Störung der Affektwahrnehmung (erhöhte

psychophysiologische Erregung in

Belastungssituationen – verminderter Affektausdruck)

Erhöhte physiologische Reaktionsbereitschaft und

somatosensorische Amplifizierung (Fehlbewertung

körperlicher Signale)

Biographische Vulnerabiltät ( Misshandlungen,

Missbrauch, Vernachlässigung, chron. Erkrankungen

in der Ursprungsfamilie)

Kortikale Plastizität (Engrammierung von Vorschäden)

Unsichere oder desorganisierte Bindungsmuster

Somatoforme Störungen

Äthiopathogenese:

Durch kindliche Belastungsfatoren erhöhte Vulnerabilität

Aktuelle Auslöser der Schmerzstörung: Krankheit, Unfall,

Trauma, schwere psychosoziale Belastungen oder Konflikte

Vulnerabilitätsfaktoren:

Biographische Belastungen, chron.KH in Ursprungsfamilie,

Bindungsstörung, unreife Konfliktbewältigungsstrategien,

Beeinträchtigung der Affektwahrnehmung (Schmerz als

Äquivalent für Angst, Scham, Depression), erhöhte

physiologische Reaktionsbereitschaft ( Umsetzung von

Stress in körperliche Spannungszustände),

somatosensorische Amplifizierung ( Fehldeutung

psychophysiologischer Reaktionen)

6

Somatoforme Störungen

Somatische Beschwerdeattribution:

Kognitive Fehlbewertung und dysfunktionale

Konfliktbewältigungsstrategien, überkompensatorische

Selbstüberforderung bei Abwehr von Gefühlen (z.B.der

Leere und des Verlustes einer Rolle)

Belastungen der Arzt-Patient-Interaktion, iatrogene

Chronifizierung, sekundärer Krankheitsgewinn Symptomaufrechterhaltung

unrealistischer Gesundheitsbegriff,

geringe Beschwerde- und Frustrationstoleranz

übertriebene Erwartungen an medizinische Behandlungen

Somatoforme Störungen

Komorbidität:

Depression

Angststörungen und Panikattacken

Persönlichkeitsstörungen

Posttraumatische Belastungsstörung

Artifizielle störungen (selbstschädigendes

Verhalten)

Therapie der somatoformen

Störungen

Primärmedizinische Versorgung:

Sicherung der Diagnose

Begrenzte Interventionen zur Erweiterung

des Krankheitskonzeptes

Motivation für psychotherapeutische

Behandlung

Behandlungsschritte in der

Primärmedizin 1

Erfragen der Krankheitsvorstellung, Beachtung der

organischen Ursachenattribution

Beachtung nicht ausdrücklich geäußerter

Behandlungsanliegen

Erfassung des Behandlungsauftrages

Erhebung psychosozialer Auslöser unter Beachtung

der organischen Krankheitsattribution

Erfassung psychischer Komorbidität

Aufklärung und Information über das Krankheitsbild,

bio-psycho-soziales Entstehungsmodell verständlich

machen (Aufklärung ist meist schwierigste Klippe im

Behandlungsverlauf)

Behandlungsschritte in der

Primärmedizin 2

Kritische Bewertung von somatischen Bagatellund Zufallsbefunden

Erstellung und Absprache eines gestuften

Behandlungsplanes,Casemenagement

Nichtbeschwerdekontingente Terminvereinbarung

Wiederholte Gesprächstermine (ArztPat.Beziehung)

Sukzessive Erweiterung der organischen

Krankheitsattribution durch Verknüpfung der

körperlichen Beschwerden mit der

lebensgeschichtlichen Entwicklung und der

aktuellen Auslöserbedingungen

Behandlungsschritte in der

Primärmedizin 3

Beachtung der möglicherweise eingetretenen

sozialen Chronifizierung

(drohende Erwerbsunfähigkeit, Arbeits- und

Berugsunfähigkeit)

Medikamentöse Behandlung, incl. Psychopharmaka

Übende Behandlungsmaßnahmen (z.B.

Physiotherapie, Atemtherapie)

Symptomatische, nicht invasive

Behandlungsmaßnahmen (z.B. physikalische

Therapie, Akupunktur)

Kriterien der Überweisung in

ambulante Psychotherapie

Keine Besserung der Beschwerden über einen

Zeitraum von 3 Monaten

Krankschreibung von mehr als 4 Wochen

Psychische Komorbidität (z.B. Angsttörung,

Persönlichkeitsstörungen

Hinweise auf schwere biographische

Belastungsfaktorenfrühkindliche Traumatisierung

Erhebliche psychosoziale Chronifizierungsrisiken

Psychotherapeutischer Behandlungswunsch des

Patienten

Gesamtbehandlungsplan (multimodales

Behandlungskonzept) und Casemanagement

Funktionelle Störungen des

Verdauungstraktes

Anhaltende Verdauungsstörungen und Schmerzen im Magenund Darmbereich

Keine ausreichende organische (z.B. entzündliche) Erklärung

Im oberen Gastrointestinaltrakt:

Magendruck, Völlegefühl, Appetitlosigkeit, Psychogene

Aerophagie, Singultus, Dyspepsie, Pylorospasmus,

Im unteren Gastrointestinaltrakt:

Psychogene Flatulenz, Colon irritabile, psychogene Diarrhö,

Obstipation

Zusätzlich Symptome vegetativer Stimulation:

Herzklopfen, Schwitzen, Hitzewallungen

Anhaltende auf den GI bezogene organische

Ursachenüberzeugung

Nicht-ulzeröse Dyspepsie

Schmerzen uns Unwohlsein im oberen

Abdomen/Epigastrium ohne

Organpathologie

Keine Refluxösophagitis, keine

Sphinkterinsuffizinenz

Selten Nahrungsmittelallergie,

Laktoseinoleranz

Reizdarmsyndrom

Bauchschmerzen,

die sich nach Stuhlgang bessern und

deren

Beginn assoziiert ist mit einem Wechsel

der Stuhlfrequenz

Keine aktuelle entzündliche, organische

Erkrankung (ev. früher)

30% kindlicher Missbrauch in Anamnese

Funktionelle Störungen des

kardiovaskulären Systems

Anhaltende Schmerzen im Brustkorb, Druck

in/ auf der Brust, Herzschmerz,

Herzstolpern- oder rasen

Schwindel,

Wird als Ausdruck einer Herzerkrankung erlebt

ohne organischer Ursache

Herzneurose, Da-Costa-Syndrom

Non-cardiac-chest pain

DD: Panikstörung, Phobien, Refluxkrankheit

Funktionelle Störungen des

Urogenitaltraktes

Störungen der Miktion

Psychogenes Harnverhalten,

Miktionshäufigkeitssteigerung ( psychogene

Reizblase),

psychogene Harninkontinenz

Häufig mit Angststörung, neurot.Störungen im

Hintergrund, sek.Vermeidungsverhalten bis zur

soz.Isolation und Rückzug

Funktionelle Störungen des

Urogenitaltraktes

Schmerzsyndrome

Beckenbodenmyalgie (Spannungs- und

Druckgefühl, Schmerzen),

Pelvipathie (bei Frauen zyklusunabhängig),

Urethralsyndrom(krampfartig brennende oder

pochende Schmerzen, von der Miktion

unabhängig)

Ursachen: fortgeleitete myofasziale Schmerzen,

häufig bei sex.Konflikten, Störungen in der sex.

Entwicklung od. Funktion, Partnerschaftskonflikte,

oder Persönlichkeitsstörungen

Sexuelle Funktionsstörungen

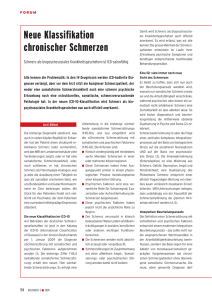

Somatoforme Schmerzstörungen

Schmerzzustände bestehen längere Zeit

andauernder, schwerer und quälender Schmerz,

oft lokalisationskonstant, durch Bewegung wenig

modulierbar

Keine ausreichende organische Begründung

Tritt in Verbindung mit emotionalen Konflikten oder

psychosozialen Belastungen auf

Organische Ursachenüberzeugung

Häufig Mischbilder, bei denen auch periphere

Prozesse (z.B. Muskulär Verspannungen) und

Schmerzzentralisierung eine Rolle spielen

Somatoforme Schmerzstörung

DD: Somatisierungsstörung –

Schmerzen im

zeitlichen Verlauf fluktuierend, wechselnde Lokalisation,in

unterschiedliche Körperregionen und Organsystemen, oft

kombiniert mit Sensibilitätsstörungen,

sex.Funktionsstörungen, Schmerzen nur Teilsymptom

Daily.jpg

DD: somatoforme autonome Funktionsstörung

können auch mit Schmerzen einhergehen, z.B. Colon irritabile,

Dysfunktionen der vegetativ innervierten Organe stehen im

Mittelpunkt, Schmerz als Folge der Funktionsstörung

DD: Depression mit Somatisierung

damit verbundenen Schmerzsymptomen

- und den

Somatoforme Schmerzstörung

Diagnostik:

Ausschluß körperlicher Erkrankungen

Anamnese des Schmerzcharakters und der

Schmerzmodulation

Anamnese der bisherigen Behandlungsversuche

Erhebung der schmerzmodulierenden Faktoren

Biographische Anamnese der kindlichen

Belastungsfaktoren (Gewalt, Missbrauch, Deprivation…)

Sozialanamnese zur Abschätzung der Krankheitsfolgen

und sozialer Chronifizierungsprozesse

Medikamentenanamnese

Somatoforme Schmerzstörung

Ziel der Behandlung / Psychotherapie:

Linderung der Schmerzsymptomatik

Besserung der Komorbidität

Erarbeitung eines psychosozialen

Konfliktverständnisses

Verbesserung der Schmerzbewältigung

Verbesserung der Affektwahrnehmung und

der Affektdifferenzierung und

Affektausdrucks

Psychokardiologie

Ätiologie und Pathogenese:

Kardiovaskuläre Kranlheitsbilder mit relevanter

psychosozialer Mitbeteiligung

Arterieller Hypertonus , hypertensive Herzerkrankung

KHK, Angina pectoris, Myokardinfarkt

Tachykarde supraventrikuläre und ventrikuläre

Rhythmusstörungen

Chron. Herzinsuffizienz

Psychokardiologie

Beteiligte langfristig wirksame Kausalfaktoren

Niedriger sozioökonomischer Status,

chronische negative Affekte ( Depressivität,

Feindseligkeit)

Mangelnde soziale Unterstützung

Chron. Berufsstress ( Imbalance von Anforderungen

und Kontrollierbarkeit der Arbeitssituation, von

Aufwand und Gegenleistung)

Chron.Stress in Partnerschaft und Familie ( z.B. KoAbhängigkeit )

Gesundheitsschädliches Verhalten - Lebensstil

Psychokardiologie

Beteiligte kurzfristig wirksame psychosoziale

Prodromal- bzw. Auslösefaktoren:

Vitale Erschöpfung

Akute Stressbelastung

Akuter Ärger

Im Hintergrund biographischer Persönlichkeitszüge,

genetischer Faktoren und Umweltfaktoren

Typische verhaltensbedingte Mediatoren:

Nikotinkonsum, Fehlernährung als maladaptive

Stressbewältigungsmechanismen

Krankheitsverleugnung, Bagatellisierung früher

Warnsymptome

26

Psychokardiologie

Typische psychophysiologische Mediatoren

Arterielle Hypertonus als Affektkorrelat

Imbalance autonomer kadiovaskulärer Steuerung

(Herzfrequenzvariabilität)

Gestörte Vasodilatation

Erhöhte plasmatische und thrombozytäre

Gerinnungsneigung

Erhöhte Entzündungsaktivität

Durch emotionalen Stress ausgelöste Ischämie- und

Arrhythmie

Psychokardiologie

Relevante psychosoziale Folgen

kardiovaskulärer Erkrankungen:

Depressive Syndrome

Angststörungen

Posttraumatische Belastungsstörungen

Sexuelle und somatoforme

Funktionsstörungen

Psychokardiologie

Ätiologische Faktoren bei psychischer Komorbidität

Herzkranker:

Störung der Krankheitsbewältigung durch

überwältigende traumatische Krankheitsehrfahrung

(Vernichtungsschmerz, Reanimation, DefibrillatorSchock,..)

Zusammenbruch der mühsamen Kompensation einer

Konfliktdynamik bei z.B.übertriebener

Leistungsanforderung durch erlebte oder phantasierte

Schwäche oder soziale Rollenveränderung

Pharmakogene Effekte

Psychokardiologie

Diagnostik:

Kardiologische Diagnostik

Screening von Risikofaktoren,

psychosozialer Faktoren, Angst und

Depression, Sexualstörungen (sehr häufig)

Selbstbeurteilungsfragebogen

Außenanamnese mit Lebenspartner

Psychokardiologie

Psychosoziale Therapie:

Psychoedukation

Stressbewältigungstraining

AT, Jakobsonsches

ET(progress.Muskelentsp.),Biofeedback,

Verhaltensmodifikation

Förderung der Krankheitsverarbeitung

Therapie psychischer Störungen, maladaptiver

Erlebens- und Verhaltensmuster (Typ-A,-D)

Medikamentöse Therapie

Psychosomatik in der

Pulmologie

Atemnot /Dyspnoe

Hyperventilation

Asthma bronchiale

COPD

VCD (Vocal cord dysfunction)

Atmung als Narrativum

Das nimmt die Luft weg...

sich wieder Luft verschaffen...

Jemandem etwas husten...

Die Luft ist geladen...

Da stockt einem der Atem, vor Schreck den Atem anhalten,

Etwas schnürt die Kehle zu...

Vor Wut schnauben, Dampf ablassen, dem Ärger Luft

geben...

Den längeren Atem haben...

An den Sorgen ersticken....

Bis zum letzten Atemzug kämpfen....

Kurzatmig – langatmig – atemlos sein

Atmung und Sprache

Stimme durch Atemluft gebildet

Sprechen ist tönendes Ausatmen

Lautäußerungen: Stöhnen, Schluchzen,

Keuchen, Seufzen, Zischen

Chinesische Medizin

Lungenfunktionskreis

Hauptfunktion: Qi zu

regieren (Qi-Mangel ist das

wichtigste Leere-muster der

Lunge), Kontrolle des

Abwehr-Qi (Wind, Kälte,

Hitze, Trockenheit)

Zugeordnete Emotion:

Traurigkeit und Sorge

(Traurigkeit kann Qi-Mangel,

Sorge Qi-Stagnation

bewirken)

Atmung

Regulation über vegetatives Nervensystem,

zentrales Atemzentrum und Rezeptoren in der

Peripherie, die 0² und Säure/Basen-Werte

rückmelden

Wechselwirkung mit

der Herzfrequenz (Puls-Atemquotient),

Schlaf-Wachregulation

Gefühlen und psychischer Befindlichkeit,

Schmerzen

Körperempfindungen

Luft- oder Atemnot gehört zu

den häufigsten Beschwerden

überhaupt.

Sie wird als sehr bedrohlich

empfunden und löst

Angstgefühle aus.

Dyspnoe

Atemnot gehört - wie der

Schmerz - zu den elementaren

Empfindungen des Menschen.

Atemnot ist immer subjektiv. Es

handelt sich dabei um das

Missempfinden einer

erschwerten Atmung eines

einzelnen Menschen. Atemnot

ist ein subjektives Gefühl, es

kann nur erfragt, aber nicht

objektiv gemessen werden.

Mögliche Ursachen von Atemnot:

Atemwege:

Asthma bronchiale (allergisch, Anstrengungsasthma), Bronchitis,

COPD, gutartige und bösartige Tumore, Umweltbedingte Entzündungen

Lungengewebe:

bakterielle und virale Pneumonien, Tuberkulose, Lungenfibrosen (z.B. die sog.

Staublunge), Lungenemphysem, Höhenkrankheit

Lungengefäße:

Lungenembolie

Rippenfell:

Entzündungen und Vernarbungen, Pneumothorax

Brustkorb:

Kyphoskoliose, Morbus Bechterew, extremes Übergewicht

Herz:

Leistungsminderung des Herzmuskels nach Herzinfarkt, bei Hochdruck,

Herzklappenfehlern, Rhythmusstörungen

Psyche:

Hyperventilationssyndrom (Hyperventilation) bei Angst, Schmerz oder Stress.

© Merck Pharma GmbH, Darmstadt, Deutschland

Psychosomatisch relevante

Atemstörungen

Funktionelle Atemstörungen:

Hyperventilation

Psychogener Husten

Organisch fundierte Störungen:

Asthma bronchiale

COPD

VCD

Bronchus-Carcinom

Hyperventilation

Beschleunigte und vertiefte Atmung

Zuviel 0² ein, zuwenig C0² aus,

Herzrasen, Hyperventilationstetanie (Ca )

Auslöser: 95% psychogen: Angst, Panik, Stress,

Symptome: Atemnot, Druck in der Brust, Herzrasen,

Brustschmerzen, Kribbeln, Sensibilitätsstörungen, Zittern der

Hände, Füße, Beine, Verkrampfungen der Hände (Pfötchen),

Druck im Kopf, Bauchbeschwerden, Luftschlucken, Übelkeit,

Schwindel, Benommenheit, Pupillenerweiterung, Sehstörung,

Angst vor Ohnmacht, Todesangst, Erstickungsgefühl

Asthma bronchiale

Im Intervall völlig beschwerdefrei

Ursachen: ¼ allergisch, 1/3 infektiös,, 1/3

psychogen, sonst: hormonelle, wetterbedingte

Einflüsse

psychophysiologisch: Bronchospasmus, erhöhte

Sekretion, Zwerchfellspasmus

Psychodynamik: ev. Konflikte um das Weinen,

Impulsregulation zur Sicherung der mütterlichen

Zuwendung, Ich-Ideal/Über-Ich,

Aufforderungscharakter in Richtung feindlichaggressiv / zärtlich-hingebungsvoll, oft egozentrische

Tendenz, Trennungsängste, Aggressionsvermeidung

Asthma bronchiale

Verengung der Bronchien

Gesteigerte Sekretion

Erhöhte Atemfrequenz

Verlängerte Ausatmung

Gefühl der Atemnot

Führt oft zu Angst- und Panikattacken

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Daily.jpg