Geld, Liebe, Rache und das Lobpreis der Musik

Werbung

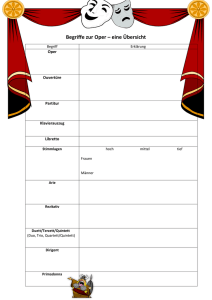

24.07.2013 Geld, Liebe, Rache und das Lobpreis der Musik Zur erstmaligen Produktion der Oper Der Kaufmann von Venedig (1968–1982) des polnischen Komponisten André Tschaikowsky Etwas mehr als 30 Jahre nach dem Krebstod des zuletzt in England lebenden polnischen Komponisten und Pianisten André Tschaikowsky (1935–1982, eigentlich Robert Andrzej Krauthammer) brachten die Bregenzer Festspiele heuer die posthume Uraufführung von dessen einziger Oper. Von dieser Shakespeare-Vertonung und den Eindrücken von der zweiten Aufführung vom 21. Juli ist hier zu berichten. Nach dem persönlichen Empfinden des Verfassers dieser Zeilen gibt es dramatisch-literarische "Meisterwerke", welche mit Sicherheit zum Besten zählen, was die europäische Kulturgeschichte in den letzten rund 1000 Jahren hervorgebracht hat. Allerdings haftet vielen von ihnen zeitgleich der Makel an, dass sie von ungleich-unverhältnismäßiger Brutalität und der Darstellung von blankem Antihumanismus1 gezeichnet sind. Unter solcherleih Dramen im weitesten Sinne fallen die von William Shakespeare, dessen 450. Geburtstag die Literaturwelt im nächsten Jahr feiern darf. Hervorzuheben ist dabei der Umstand, dass es nicht nur die Tragödien und Historiendramen, wie Macbeth, King Lear und Richard III. sind, für die dies gilt, sondern auch, oder gerade, die Komödien. Was wie ein krasser Widerspruch erscheint, erweist sich bei genauem Blick sogar als konstitutiv für diese Theaterstücke. Man denke dabei an die Bosheiten, die von den lustigen Weibern von Windsor an Sir John Falstaff verübt werden – nicht, dass er es nicht verdient hätte–, oder an Oberons Umgang mit Titania und den jungen Menschen aus Athen im Midsummer Night's Dream. Deutungsmöglichkeiten zum historischen Kontext dieser Stücke und die Wirkung der ästhetischen Widerspiegelung realer Inhalte ergeben sich daraus zahlreiche, allerdings ist für solche nun hier weder Ort, Platz noch Raum. Eines ist aber sicher: dieser Aspekt ist mitunter dafür verantwortlich, dass die Werke Shakespeares in den letzten rund 400 Jahren immer wieder Vorlagen für inter-, aber auch transmediale Verarbeitungen gewesen sind und, wohl auch eine Erklärung für den Erfolg dieser Dramen, wie unter anderem auch Johann Wolfgang Goethe und Hugo von Hofmannsthal gezeigt haben.2 Beispiele aus dem Bereich des Musiktheaters gibt es viele; gerade aus dem 20. Jahrhundert: Zuförderst, da oft gespielt, wäre wohl Aribert Reimanns kongeniale Vertonung des King Lear ( Lear, 1976/78) als Oper für Dietrich Fischer-Dieskau zu nennen. Ebenso hat sich auch Benjamin Britten mit seiner sehr worttreuen Vertonung des Midsummer Night's Dream (1960), einer der ersten "modernen" Opern mit Countertenor, ins Shakespeare-Rezeptionsgedächtnis eingetragen, und zuletzt ist The Tempest (2004) von Thomas Adès zu erwähnen, eine freie Bearbeitung des Stückes, welches auch schon Frank Martin (1956) zum Opernstoff diente. Beim Merchant of Venice verwundert das Interesse der Komponisten bei einem Blick auf den Dramentext selbst nur wenig. Wie André Tschaikowsky fühlten sich zahlreiche seiner Kollegen hier vor allen Dingen durch das "Musikpreisen" in der Rede Lorenzos inspiriert: „How sweet the moonlight sleeps upon this bank! / Here will we sit and let the sounds of music / Creep in our ears: soft stillness and the night / Become the touches of sweet harmony. / Sit, Jessica. Look how the floor of heaven / Is thick inlaid with patines of bright gold: / There's not the smallest orb which thou behold'st / But in his motion like an angel sings, / Still quiring to the young-eyed cherubins; / Such harmony is in immortal souls; / But whilst this muddy vesture of decay / Doth grossly close it in, we cannot hear it.“ Was machen nun André Tschaikowsky und der Schriftsteller John O'Brien als Bearbeiter des Textes aus der Vorlage? Zunächst behandelte der Librettist Shakespeares Merchant sehr frei und formte aus der fünfaktigen Comedy eine Oper in drei Akten und einem Epilog, die durch die Überlänge des Nachspiels sich als dramaturgisch unglücklich erweist, wobei der Bruch zwischen dem dritten Akt und dem Epilog klug und nachvollziehbar gewählt ist. Das (Haupt-)Stück des Musiktheaters endet nämlich dadurch mit dem Prozess gegen Antonio und der Verurteilung Shylocks durch den Dogen von Venedig, und am Anfang des Epilogs steht die wie entrückt wirkende Szene im Garten von Belmont. Der Librettotext selbst ist durchtränkt vom Geiste Shakespeares, aber nicht immer sein Text. Deutlich tritt immer wieder auch John O'Brien als Kommentator Skakespeare entgegen, womit er jenes Problem auf seine indviduelle Art und Weise löst, die schon Britten bei der Verarbeitung eines Sprachtheaterstückes hervorgehoben hat: einen Satz zu singen dauert eben länger als denselben zu sprechen. Dieser Aspekt führt nun weiter zur Musik des "Sommerkomponisten" Tschaikowsky, der den Rest des Jahres als Pianist tätig war. Sie ist nicht leicht einzuordnen. Grundsätzlich handelt es sich um ein musikalisches Gewebe, welches als moderat-modern zu bezeichnen wäre. Dabei ist eine gewisse Nähe zu Alban Bergs Lulu und den späteren Sinfonien Shostakovichs mit einem Hauch des mittleren Strawinsky zu diagnostizieren. Leider neigt die Vertonung trotz der reizvollen Stilmischung vor allem in längeren Szenenabschnitten zur Monotonie. Akzente setzten dennoch die porträtierenden Klangwelten und "Arien" von Antonio und Shylock, die Bühnenmusik des zweiten Aufzuges in Belmont, das große Finalseptett ebendort, die Gerichtsszene mit der Rede des jüdischen Geldverleihers und der Beginn des Epiloges mit der Liebes- und Musik-Anrufung durch Jessica und Lorenzo. Keith Warners Inszenierung hält, was sein Name, wohl einer der klingendsten unter den heute tätigen Regisseuren, verspricht. Warner ist voll und ganz Theatermann und versteht sich darauf, Musiktheater – und zwar tatsächlich in einem Wort – auf die Bühne zu bringen. Dabei hat er es nicht nötig irgendwelche über-intellektualistischen Deutungen vorzunehmen, die ohne die Lektüre des Programmheftes sich nie gänzlich erschließen lassen werden. Er setzt auf die Grundeffekte des Theaters, die Emotionalität des Zuschauers, und zaubert in dieser Produktion in die gelungenen, multifunktional offenen Räume seines Ausstatters Ashley Martin-Davies eine vor allen Dingen unterhaltsame Inszenierung, die die Musik dort stützt, wo sie dies braucht, und sich dort zurücknimmt, wo sie es sollte. Dabei liegt Warners und Martin-Davies' großer Einfall darin, ihre Arbeit in die Zwischenkriegszeit des zwanzigsten Jahrhunderts anzusiedeln und die Banken- bzw. Gentleman's Club-Atmosphäre zu unterstreichen. So präsentiert sich die Opernhandlung inklusive des Epilogs als psychoanalytische Sitzung Antonios, die er, begleitet von Sigmund Freud (Juliusz Kubiak, der auch als "kaisertreuer" Prinz von Aragon die Lacher auf seiner Seite hatte) durchlebt, terz : Haasis Bregenz Seite 2 von 3 und in der drei Panzerschränke als Leitmotiv dienen. Aus der Perspektive der sängerischen Qualität der Aufführung bleibt ein geteiltes Bild zurück. Vor allen Dingen Countertenor Christopher Ainslie als Antonio und Bariton Adrian Eröd als Shylock ragen aus dem sonst etwas blassen Ensemble hervor. Eröd, sicherlich nicht erst seit Reimanns Medea ein Spezialist auf dem Gebiet neuerer Musik, gibt die Cantilinen des Geldverleihers mit schönem Schmelz, während er die Qualen seiner Figur mit stimmlicher Souveränität gestaltet. Ainslie, der sich noch am Anfang etwas zu sehr zurückgenommen hatte (woran wohl die Temperaturen nicht ganz unschuldig waren), blühte während der ca. 2 ½ stündigen Spieldauer mit seiner sehr lyrischen Altstimme, die dennoch Durchschlagkraft besitzt, zur melancholischen Hauptperson auf. Charles Workmann als Bassanio machte da leider genau den umgekehrten Weg durch: nach einem glänzenden Anfang wies seine Tenorstimme zunehmend Zeichen einer Ermüdung auf, die ihm im Epilog dann anzumerken war. Magdalena Anna Hofmann (Sopran) als Portia, Kathryn Lewek (Sopran) als kindlich-feengleiche Jessica, der Tenor Jason Bridges als Lorenzo und die Mezzosopranistin Vera Gunz als gewitzte Dienerin Nerissa gestalteten ihre Partien mit Ausdruck und musikalischem Können, vermochten aber leider keinen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Dies gilt auch für das restliche Ensemble mit Ausnahme des Basses Richard Angas als körperlich wie stimmlich dominierendem Dogen von Venedig. Der Prager Philharmonische Chor (Leitung: Lukáš Vasilek) agierte sowohl prägnant als auch routiniert, und die Wiener Symphoniker belebten unter Erik Nielsen die farbenprächtige Partitur. Alles in allem eine eindrückliche Produktion, die hoffentlich bald schon in Übernahmen an verschiedene Theater zu erleben sein wird – es wäre schade darum, wenn nicht. Ob es sich beim Kaufmann von Venedig von André Tschaikowsky allerdings um eine Entdeckung handelt, das wird die Zeit zeigen müssen, es bleibt abzuwarten, da die Oper wohl aus verschiedenen Gründen nicht zum Repertoirestück taugt. 1. Vgl. vom Verf.: „"Man nimmt überhaupt keine Rücksicht". Zur Dialektik von Humanismus und Antihumanismus auf der Opernbühne Gottried von Einems im Licht der Erfahrung der Nachkriegszeit", in: terz magazin 3 (2/2013) - Themenschwerpunkt "Gottfried von Einem". 2. Vgl. Johann Wolfgang Goethe: Shakespeare und kein Ende (1813; 1816) und Hugo von Hofmannsthal: Shakespeare und wir (1916). terz : Haasis Bregenz Seite 3 von 3