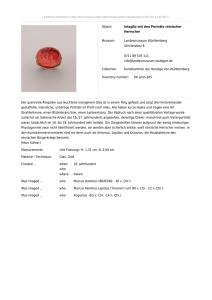

Fragen zum altägyptischen Recht der »Isolationsperiode« vor dem

Werbung