Pilze als Raubtiere

Werbung

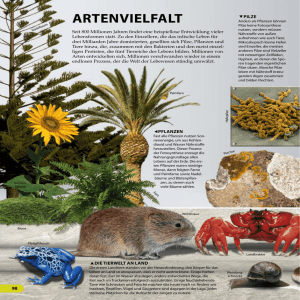

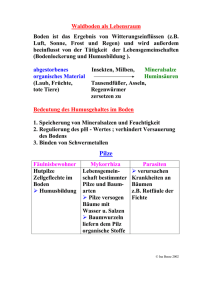

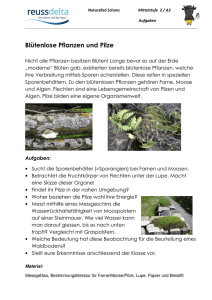

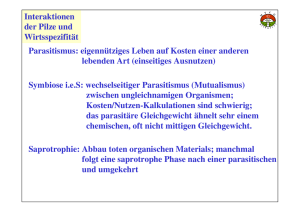

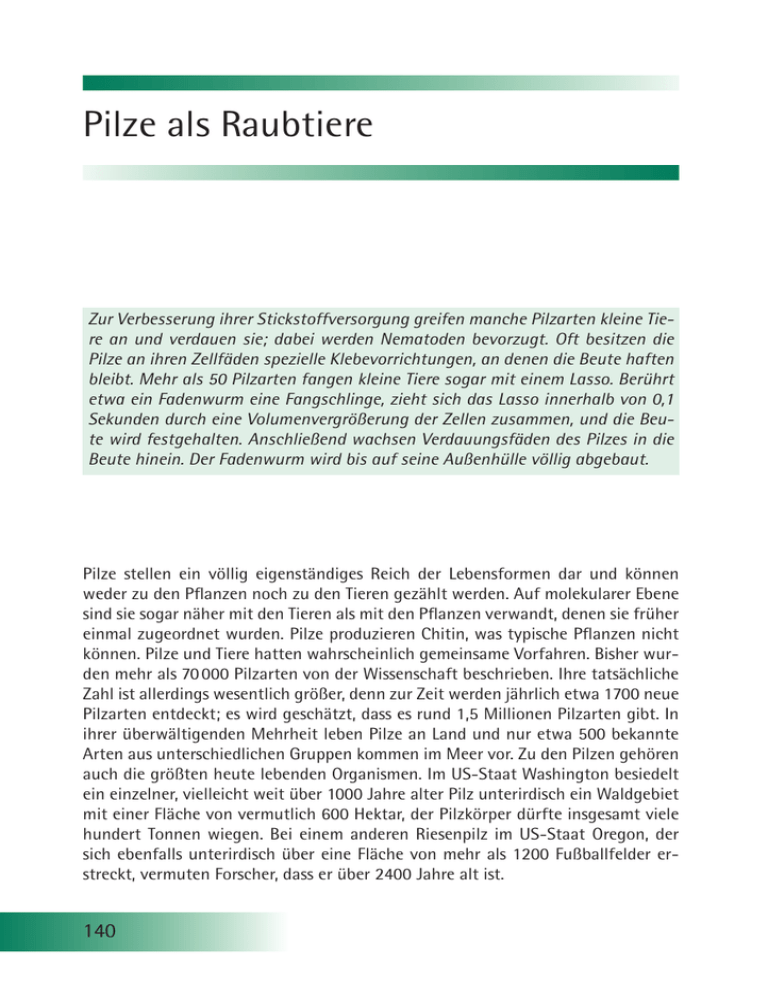

Pilze als Raubtiere Zur Verbesserung ihrer Stickstoffversorgung greifen manche Pilzarten kleine Tiere an und verdauen sie; dabei werden Nematoden bevorzugt. Oft besitzen die Pilze an ihren Zellfäden spezielle Klebevorrichtungen, an denen die Beute haften bleibt. Mehr als 50 Pilzarten fangen kleine Tiere sogar mit einem Lasso. Berührt etwa ein Fadenwurm eine Fangschlinge, zieht sich das Lasso innerhalb von 0,1 Sekunden durch eine Volumenver­größerung der Zellen zusammen, und die Beute wird festgehalten. An­schließend wachsen Verdauungsfäden des Pilzes in die Beute hinein. Der Fadenwurm wird bis auf seine Außenhülle völlig abgebaut. Pilze stellen ein völlig eigenständi­ges Reich der Lebensformen dar und können weder zu den Pflanzen noch zu den Tieren gezählt werden. Auf molekularer Ebene sind sie so­gar näher mit den Tieren als mit den Pflanzen verwandt, denen sie früher einmal zugeordnet wurden. Pilze produzieren Chitin, was typi­sche Pflanzen nicht können. Pilze und Tiere hatten wahrscheinlich gemeinsame Vorfahren. Bisher wur­ den mehr als 70 000 Pilzarten von der Wissenschaft beschrieben. Ihre tatsächliche Zahl ist allerdings we­sentlich größer, denn zur Zeit wer­den jährlich etwa 1700 neue Pilzar­ten entdeckt; es wird geschätzt, dass es rund 1,5 Millionen Pilzarten gibt. In ihrer überwältigenden Mehrheit leben Pilze an Land und nur etwa 500 bekannte Arten aus unter­schiedlichen Gruppen kommen im Meer vor. Zu den Pilzen gehören auch die größten heute lebenden Organismen. Im US-Staat Washing­ton besiedelt ein einzelner, viel­leicht weit über 1000 Jahre alter Pilz unterirdisch ein Waldgebiet mit ei­ner Fläche von vermutlich 600 Hek­tar, der Pilzkörper dürfte insgesamt viele hundert Tonnen wiegen. Bei einem anderen Riesenpilz im US-­Staat Oregon, der sich ebenfalls un­terirdisch über eine Fläche von mehr als 1200 Fußballfelder er­ streckt, vermuten Forscher, dass er über 2400 Jahre alt ist. 140 Pflanzen Pilze sind in ihrer Nahrungsbe­schaffung außergewöhnlich vielsei­tig und können in den unterschied­lichsten Lebensräumen existieren. Hauptsächlich bauen sie totes bio­logisches Material ab; sie sind Zer­setzer und schließen damit in der Natur wichtige Versorgungskreis­läufe. Totes Holz wird fast immer von Pilzen abgebaut und dadurch anderen Lebensformen zur weite­ren Verwertung zugänglich ge­macht. Nicht selten werden aller­dings auch lebende Organismen angegriffen, so dass zahlreiche Pilze als Parasiten aktiv sind. Rund 83 % der Krankheiten von Kulturpflan­ zen werden in Mitteleuropa durch Pilze verursacht. Insgesamt gehen etwa 80 % aller Pflanzenkrankhei­ten auf Pilze zurück. Im Gegensatz zum Menschen und den Tieren sind Bakterien für Pflanzen weniger gefährlich. Beim Menschen können Pilze bedrohliche Krankheiten aus­lösen, und viele für Patienten töd­liche Infektionen haben einen Pilz­befall als Ursache. Mitte der 80er Jahre starben ungefähr 80 % der AIDS-Toten an einer Pilzinfektion der Lunge. In eingelagerten Lebens­mitteln können Pilze für den Men­schen so gefährliche Gifte wie etwa Aflatoxine produzieren, die wahr­scheinlich nach dem Verzehr für einen Leberkrebs verantwortlich sind. Für Pflanzen stellen Pilze den­noch nicht immer nur Schädlinge dar, sondern bilden häufig mit ih­nen auch symbiontische Lebensge­meinschaften und helfen dadurch bei der Erschließung von Nährstof­fen. Manche höhere Pflanzen kön­nen nur in Kooperation mit Pilzen wachsen. Einige Ameisenarten züch­ten sogar Pilze, um sich von ihnen zu ernähren. Die sehr genügsamen Flechten bestehen aus einer Kom­bination von Pilzen und Algen, die jeweils einzeln nicht mehr lebens­fähig sind. Flechten können noch unter extrem lebensfeindlichen Um­weltbedingungen wachsen. Nur vier Breitengrade vom Südpol entfernt, kommen bereits sieben Flechtenar­ten vor. Pilze sind Meister in der Syn­these von unterschiedlichen chemi­schen Wirkstoffen, die von ihnen zum Nahrungserwerb ausgeschie­den werden. Nährstoffe in der Um­ gebung werden zunächst abgebaut und dann als kleine Moleküle auf­genommen. Bei allen echten Pilzen sind die Zellen von Wänden umge­ben, so dass keine größeren „Nah­rungsteilchen“ aufgenommen wer­den können. Die Zellen eines ech­ten Pilzes sind in Fäden geordnet und wachsen auf eine Nahrungs­quelle zu. Wachstum erfolgt dabei an der Spitze eines Zellfadens, so dass die Nachteile der Unbeweglich­ keit eines Pilzkörpers durch zielge­richtetes Wachstum ausgeglichen werden können. Manche Pilzkolo­nien können innerhalb von 24 Stunden mehr als 1 km Pilzfäden bilden. Zu den zahlreichen und erst un­zureichend erforschten Synthese­produkten der Pilze gehören wich­tige pharmazeutische Wirkstoffe. Cyclosporin wird beispielsweise von dem Pilz Tolypocladium inflatum hergestellt und kann im mensch­lichen Orga- 141 Pflanzen nismus die Abwehr von transplantierten Organen hemmen. 1928 wurde entdeckt, dass der Pilz Penicillium notatum Bakterien im Wachstum blockieren kann, und es kam zur Entwicklung des vielge­rühmten Penicillins. Den vermutlich höchsten Grad der Spezialisierung haben bei den Pilzen jene bisher rund 80 bekann­ten Arten erreicht, die aktiv kleine Tiere fangen und sie dann verzeh­ren. Es handelt sich um Pilze mit Raubtiereigenschaften. Ähnlich wie bei den „Fleisch-fressenden“ Pflan­zen bedeutet auch bei den „Fleisch­-fressenden“ Pilzen der Angriff auf kleine Tiere in erster Linie eine Nahrungsergänzung, um den Män­geln einer einseitigen Ernährung vorzubeugen. Enthält das Nah­rungsangebot wie etwa beim fau­lenden Holz zu wenig Stickstoff, muss bei manchen Pilzarten zum Ausgleich auf tierische Materialien zurückgegriffen werden. Im Gegen­satz zu „Fleisch-fressenden“ Pflan­zen werden von den räuberischen Pilzen jedoch meist keine Insekten, sondern überwiegend kleine Fa­denwürmer oder Einzeller gefan­ gen. Bei den Fangmethoden gibt es unterschiedliche Strategien. Man­che Pilzarten produzieren klebrige Zellfäden, so dass winzige Tierchen haften bleiben und dann verdaut werden. Bei anderen Arten befin­den sich an den Zellfäden spezielle klebrige Ausläufer, mit deren Hilfe Mikroorganismen wie Rädertier­chen oder Nematoden (Fadenwür­mer) festgehalten werden. Manch­mal werden sogar hoch effektive Klebeknöpfe entwickelt. Pilze der Gattung Arnaudovia schwimmen an der Wasseroberfläche und pro­duzieren sechs lange Zellfäden, an denen Einzeller zunächst fest an­haften können und dann zersetzt werden. Sogar große Lamellenpilze können zur Erweiterung ihrer Stick­stoffversorgung kleine Würmer, überwiegend Nematoden, fangen. Der Austernseitling, Pleurotus ost­reatus, wächst auf faulendem Holz und scheidet eine Substanz aus, die kleine Würmer im Holz betäuben kann. Sind die Würmer regungslos, wachsen die Zellfäden zunächst um sie herum, dringen danach in sie ein und scheiden zuletzt weitere Substanzen aus, um das tierische Gewebe abzubauen. Ob die Betäu­bungsmittel der Pilze auch von ei­nem medizinischen Interesse sind, wurde bisher noch nicht näher un­tersucht. Gesichert ist, dass Pilze wirkungsvolle Rauschmittel herstel­len können. Mehr als 50 Pilzarten fangen schließlich Fadenwürmer mit ei­nem Lasso. Bei der räuberischen Art Arthobotrys anchonia bilden die Zellfäden ein Gewirr von klei­ nen Schlingen, die sich in dem von Nematoden durchsetzten biologi­schen Zerfallsmaterial befinden. Nematoden kommen zum Beispiel in den obersten Schichten des Waldbodens in einer außergewöhn­lich hohen Dichte vor. Es wird ge­schätzt, dass sich in den obersten 5 cm eines Eichenwald-Mulmbodens in einem Volumen 142 Pflanzen Abb. 1: Fadenwurm in zwei Fangschlingen von Arthrobotrys anchonia. Ist das Tier fixiert, wachsen anschließend Verdauungs­fäden hinein und das Innere des Faden­wurmes wird abgebaut (Raven et al., Biolo­gie der Pflanzen). von einem Kubikme­ter rund 107 Individuen der unter­schiedlichen Nematodenarten be­finden. Sobald ein kriechender Fa­denwurm die innere Oberfläche ei­ner aus nur drei Zellen bestehen­den Lassoschlinge berührt, platzen die äußersten Zellwände der Schlinge auf und die gefalteten in­neren Zellwände erlauben es nun, das Volumen jeder einzelnen Zelle blitzschnell um das Dreifache zu vergrößern. Die Schlinge wird auf diese Weise zugezogen und der Fadenwurm festgehalten, er wird stranguliert (Abb. 1 und 2). Die Reak­tion ist bereits nach nur 0,1 Sekun­den abgeschlossen. Für diese Vo­lumenvergrößerungen sind extrem rasch anwachsende Konzentratio­nen von osmotisch aktiven Sub­stanzen im Zellinneren verantwort­lich. Sie verändern den Turgor, den Zellinnendruck und lassen die Zelle explosionsartig Abb. 2: Angriff eines räuberischen Pilzes in der Karikatur. Abbildung aus „Naturwissenschaften“, Vol. 74, Springer Verlag (1987). 143 Der Kopf des Pottwals Beim Pottwal umfasst der Kopf etwa ein Drittel der gesamten Körper­länge. Er enthält große Mengen des öligen Walrats, das mit der Tempe­ratur seine Dichte verändern kann. Taucht der Pottwal auf der Suche nach Beute sehr tief ab, passt sich die Dichte des Walrats an die Dichte des kalten Tiefenwassers an. Der Pottwal kann nun ohne einen großen Energieverbrauch schwe­ben. Sein Sauerstoffbedarf nimmt ab und er kann die Tauchdauer ver­längern. Maximal kann der Pottwal etwa 80 Minuten lang tauchen. Absolut und auch relativ ist der Pottwal das Säugetier mit dem größten Kopf. Männliche Tiere kön­nen bis zu 25 Meter lang werden, wäh­rend Weibchen nur eine Länge von maximal 13 Meter erreichen. Ein Männchen von 13 Meter Länge hatte bei einer Untersuchung ein Ge­wicht von 31 450 kg. Meist wiegen erwachsene männliche Pottwale um die 60 Tonnen, und allein das Herz hat ein Gewicht von ungefähr 140 kg. Es pumpt 20 mal pro Minute etwa 50 Liter Blut durch eine Aorta mit ei­nem Durchmesser von rund 30 cm. Die Länge des Kopfes beträgt beim Pottwal etwa ein Drittel der gesam­ten Körperlänge. In seinem Ausse­hen ist der Kopf rechteckig und er­scheint durch den steilen Abfall am Vorderende wie eine massige Tonne (Abb. 1). In seiner Struktur ist der Kopf völlig asymmetrisch. Das Atemloch liegt auf der linken obe­ren Kopfseite und die Zahl der Zähne unterscheidet sich zwischen der linken und rechten Kieferhälfte. Der schmale Unterkiefer ist deut­lich kleiner als der Oberkiefer und besitzt 40 bis 60 große kegelförmige Zähne, die am Oberkiefer allerdings keine Entsprechung finden, son­dern in Vertiefungen von Horn­scheiden passen. Die Zähne des Oberkiefers sind rudimentär. Insge­samt können nur etwa 10 bis 15 Paare kleinerer Oberkieferzähne nachgewiesen werden, die manch­mal erst im Alter die Hornscheiden durchbrechen. Seinen Rachen kann der Pottwal weit aufreissen und da­bei auch große Beutetiere aufneh­men. In den Schlund würde 240 Tiere Abb. 1: Umriss des großen Pottwales (Physeter macrocephalus); der kastenförmige Kopf umfasst etwa ein Drittel der gesamten Körperlänge und enthält neben dem hochentwic­kelten Gehirn noch anatomische Tauchhilfen wie das Walrat. sogar ein erwachsener Mensch passen. Seine Nahrung besteht hauptsäch­lich aus Kalmaren und anderen Kopffüßlern, aber auch aus unter­schiedlichen Fischen und Krebsen. Manchmal werden in seinen drei Ma­genkammern Reste von Riesenkal­ maren aus der Tiefsee gefunden, die bisher von der Wissenschaft noch nicht umfassend beschrieben worden sind. Es ist keine Seltenheit, dass zerfetzte Kalmare von weit über 100 kg Gewicht verschluckt werden. Einmal fanden Walfänger sogar ein Kalmarauge von der Größe eines Fußballes. Das dazu­gehörende und der Wissenschaft noch unbekannte Tier musste rie­sengroß gewesen sein. Pro Tag fres­sen männliche Pottwale etwa 300 kg Nahrungsmittel und Weibchen etwa 150 kg. Ein Pottwal kann trotz seiner Lungenatmung außergewöhnlich tief tauchen. Da sich Pottwale frü­her manchmal in Unterwasserka­beln verfangen haben, sind Tauch­tiefen von über 2000 Meter belegt. Die extremste nachgewiesene Tauch­tiefe liegt bei etwa 3000 Meter. Die Tiere halten dabei einem Außen­druck von über 100 Atmosphären stand. Während des Ab- und Auf­tauchens wird pro Minute eine Strecke von etwa 90 bis 150 Meter zu­rückgelegt. Die Lungenkapazität reicht für eine Tauchdauer von rund 80 Minuten aus, im Normalfall genügen den Tieren allerdings 20 Minuten. Zum Luftholen schießt der Pottwal blitzschnell aus dem Wasser heraus und bläst die dicht komprimierte Atemluft als eine Dampfwolke von fünf bis acht Meter Höhe ab. Innerhalb von zwei Sekunden sind anschließend die riesigen Lungen wieder mit frischer Luft gefüllt und ein erneuter Tauchgang kann be­ginnen. 241 Nachteile des aufrechten Ganges Durch den dauerhaft aufrechten Gang benötigte der Mensch zwei seiner Gliedmaßen nicht mehr zur Fortbewegung und konnte sie als Hände zur Gestaltung von Werkzeu­gen einsetzen. Allerdings brachte der aufrechte Gang auch Nachteile. Bandscheibenprobleme sind typi­sche Erkrankungen des Menschen. Durch die besondere menschliche Beckenkonstruktion ist zusätzlich bei Frauen der Geburtskanal ge­fährlich eng und kann immer wie­der Komplikationen bereiten. Der Mensch unterscheidet sich auf zahlreichen Ebenen von seinen tie­rischen Ahnen in der Evolution. Zu­nächst ist sein geistiges Leistungs­vermögen zu nennen. Hier ist der Mensch tatsächlich einmalig, und keine Struktur im gesamten Univer­sum ist so kompliziert aufgebaut wie das menschliche Gehirn. Als ein weiteres zentrales Unterschei­dungsmerkmal fällt relativ rasch der menschentypische aufrechte Gang auf. Eigentlich ist der auf­rechte Gang keine menschliche Be­sonderheit, denn zahlreiche Affen und sogar Wirbeltiere, die nicht zu den Säugetieren gehören, können aufrecht auf zwei Beinen gehen. Sie nutzen den aufrechten Gang aller­dings nur kurzzeitig zum Laufen, Gehen oder Stehen und bewegen sich – außer Känguruhs – im Nor­malfall auf ihren vier Gliedmaßen. Nur der Mensch und die Vögel be­wegen sich unter den höher entwickelten Lebensformen dauerhaft auf zwei Beinen. Die für Wirbeltiere charakteristischen zwei weiteren Gliedmaßen konnten deshalb in beiden Fällen für völlig andere Zwecke verwendet werden. Vögel entwickelten zwei Flügel und konn­ten den Luftraum erschließen. Der Mensch dagegen behielt zwei weit­gehend unspezialisierte Hände, die ihm eine enorme Vielseitigkeit er­laubten. Er konnte mit ihnen vieles bewerkstelligen, er konnte Werk­zeuge anfertigen und gleichzeitig die Ideen seines hoch entwickelten Geistes umsetzen. Delphine gelten als ungemein klug. Sie werden je­doch nie eine dem Menschen ver­gleichbare Kultur entwickeln kön­nen. Es fehlen ihnen einfach die „unspezialisierten Werkzeughände“, ihre „Hände“ sind zu Flossen ge­worden und auf das Schwimmen spezialisiert. 280 Menschen Abb. 1: Ein Vergleich der aufrechten Kör­perhaltung zwischen dem Menschen und dem Schimpansen zeigt klar, dass der Mensch für eine dauerhaft aufrechte Hal­tung konstruiert ist. Sein Schwerpunkt (S) ist im Gegensatz zum Schimpansen ener­giesparend im Skelett lokalisiert. Die dop­pelte Krümmung der Wirbelsäule kann ihm allerdings Bandscheibenprobleme bereiten. Gegenüber allen ande­ren höheren Lebensformen, die aufrecht gehen können, fällt der Mensch durch zwei Besonderheiten auf: Die Haltung seines Rumpfes ist senkrecht (bei Vögeln waagrecht) und seine Kniegelenke sind stets gestreckt (bei Affen geknickt). Der Schwerpunkt seines Körpers ist energiesparend im Skelett lokali­siert, so dass der Mensch als eine spezielle Konstruktion für den dau­erhaft aufrechten Gang angesehen werden kann (Abb. 1). Beim Gehen pendelt der Schwerpunkt und be­findet sich jeweils direkt über dem Standbein. Die Entwicklung hin zum aufrechten Gang ist beim Menschen rätselhaft. Fossile Belege für Zwischenstufen gibt es nicht, denn die ersten nachweisbaren menschenähnlichen Vorläuferfor­men gingen bereits alle aufrecht. Für den aufrechten Gang musste der menschliche Organismus regel­recht umkonstruiert werden, was nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile brachte. Auf sie soll näher eingegangen werden. Die Evolution ist bei der Entwicklung von neuen Lebensformen voller Konstruktions­kompromisse, die sogar bis hin zu Konstruktionsmängeln führen kön­nen. Bei jeder Lebensform ist die Evolution stets an einen vorgegebe­nen Bauplan gebunden, der bei den Wirbeltieren aus der zentralen Wir­ 281