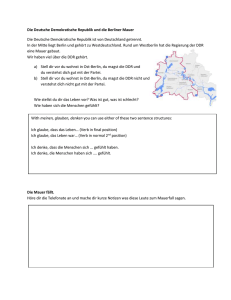

Fragen an die sozialistische Lebensweise

Werbung