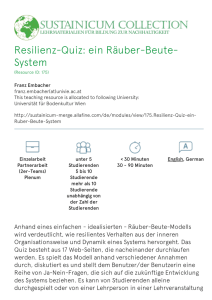

Resilienz –

Werbung