Policy Paper Hanno Burmester und Laura

Werbung

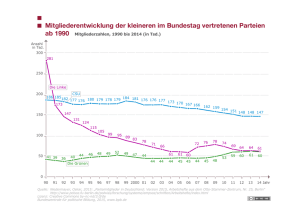

Policy Paper Hanno Burmester und Laura-Kristine Krause Mehr als nur Plakate kleben GUT VERTRETEN ? UPDATE FÜR DEMOKRATI E Warum Parteien eine Mitgliederstrategie brauchen 3_2015 DISCUSSION PAPER 3_2015 DISCUSSION PAPER In Kooperation mit: Konrad-Adenauer-Stiftung Stiftungsverbund der Heinrich-Böll-Stiftungen September 2015 Hanno Burmester und Laura-Kristine Krause Mehr als nur Plakate kleben Warum Parteien eine Mitgliederstrategie brauchen Mitglieder sind die wertvollste Ressource einer Partei. Um ihr gerecht zu werden, sollten Parteien einen anderen strategischen Umgang mit ihr pflegen: anstatt das Thema vor allem quantitativ zu betrachten, sollten sie sich verstärkt auf die qualitative Entwicklung der Mitgliedschaft konzentrieren. Dazu gehört vor allem eine genauere Kenntnis über die Wünsche, Bedürfnisse und Fähigkeiten bestehender und potenzieller Mitglieder, der strategische Fokus auf den Ausbau der Diversität in den Reihen der Mitgliedschaft und der Ausbau passgenauer Angebote für unterschiedliche Mitgliedertypen. Unabdingbar bleibt eine begeisternde, von der Konkurrenz abgrenzbare politische Vision. Sie ermöglicht als „ideologische Klammer“ Einheit in Vielfalt. Einleitung Richten sich die Mitglieder nach der Organisation – oder richtet sich die Organisation nach ihren Mitgliedern? Das Spannungsfeld, das aus dieser Frage entspringt, prägt jede Institution. Jede Organisation braucht kulturelle Spielregeln und Gewohnheiten, um das Innen gegen das Außen abgrenzen zu können. Zeitgleich muss sie ausreichend Freiraum lassen, um Individuen die Entfaltung zu ermöglichen. Diese Balance ist schwierig, aber für Parteien als Mitgliederorganisation besonders wichtig. Sie brauchen Angebote, die den unterschiedlichen Lebenswelten, Qualifikationen und Beteiligungsgewohnheiten potenzieller und bestehender Engagierter gerecht werden. Sie müssen die Entfaltung der individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen an erste Stelle rücken, anstatt in erster Linie auf eine Anpassungsleistung an die bestehende Parteikultur zu setzen. Wir glauben, dass Parteien das schaffen können und plädieren deshalb für eine strategische Auseinandersetzung mit den aktuellen und potenziellen Engagierten. Wir denken weiter. 3_2015 DISCUSSION PAPER Dabei gehen wir davon aus, dass Mitglieder die wertvollste Ressource von Parteien sind. Mit Mitgliedern meinen wir dabei nicht nur diejenigen, die schon heute an Bord sind, sondern auch diejenigen, die noch an Bord kommen sollen. Ob als Mitglied oder als in anderer Form Mitwirkende, ist dabei explizit offen. im Bundestag vertretenen Parteien und die FDP, die jeweils weniger als 70.000 Mitglieder haben.2 Parteien legitimieren sich nicht über die Zahl ihrer Mitglieder Gerade die Volksparteien ziehen ihre Legitimation daraus, dass sie eine große Mitgliedschaft in sich vereinen und breit in der Bevölkerung verankert sind. Die „catchall“-Partei will demnach nicht nur alle – im Sinne der nahezu gesamten Bandbreite der Gesellschaft – sondern auch möglichst viele Menschen unter ihrem Dach vereinen. Die Annahme: Öffentliche Debatten um Parteimitglieder sind vorrangig quantitativ geprägt – wer hat die meisten und wer verliert wie viele? Wichtiger als die absolute Mitgliederzahl ist jedoch die Frage, wie wirksam Parteien diese Ressource nutzen, um ihrer Kernaufgabe – der politischen Willensbildung – gerecht zu werden. Mitglieder sind für die Parteiorganisationen wichtig, als Multiplikator in der Fläche, als Unterstützer gerade in Wahlkampfzeiten und nicht zuletzt als Geldquelle. 2013 machten die Mitgliedsbeiträge an den Gesamteinnahmen von SPD (30,12 %) und (Linke 33,19 %) immerhin ein Drittel aus, auch die anderen Parteien finanzierten sich zu einem beträchtlichen Anteil durch ihre Mitglieder (CDU 25,64 %, Grüne 21,73 %, CSU 21,09 %, FDP 19,07 %).1 Die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist neben Wahlergebnissen und Umfragen in der öffentlichen Debatte einer der zentralen Gradmesser für Beliebtheit und Akzeptanz von Parteien. Die seit Jahren sinkenden Mitgliederzahlen werden als Ausdruck der Krise der Parteien interpretiert und setzen Parteizentralen unter Handlungsdruck, diese Entwicklung aufzuhalten. Tatsächlich verlieren insbesondere CDU, CSU und SPD seit dem Anfang der 1990er Jahre praktisch durchgehend Mitglieder; die Linke verliert mal und mal gewinnt sie, hat unterm Strich jedoch ebenfalls weniger Mitstreiter in ihren Reihen als noch 2003. Selbiges gilt für die FDP. Nur die Grünen trotzen dem Trend weitgehend. Trotz des anhaltenden Schwundes sind CDU und SPD in absoluten Zahlen unschlagbar: Sie vereinen beide jeweils ca. 460.000 Menschen, deutlich mehr als die kleineren 1. Quelle: Bekanntmachung von Rechenschaftsberichten politischer Parteien für das Kalenderjahr 2013 (1. Teil – Bundestagsparteien). Abrufbar unter: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/043/1804300.pdf www.progressives-zentrum.org Mitglieder sind für Parteien wichtig – und bleiben es. Ein näherer Blick auf die Zahlen zu Parteimitgliedern zeigt aber, dass sie eine äußerst begrenzte Aussagekraft haben und als zentraler Gradmesser für den Zustand von Parteien nicht taugen. Parteien legitimieren sich in ihrer herausgehobenen Rolle im politischen System der Bundesrepublik nicht durch ihre Größe.3 Sie tun dies, indem sie ihre inhaltlichen Gestaltungsaufgaben wahrnehmen und unterschiedliche politische Positionen aufnehmen und in politische Programmatik transformieren. So lange dies gelingt, ist erst einmal gleichgültig, ob sie zehntausend oder hunderttausend Mitglieder haben. Auch andere Faktoren zeigen, wie relativ die Bedeutung der Mitgliederzahl ist. Parteimitglieder machen nur einen sehr kleinen Teil der deutschen Bevölkerung aus.4 So vereinen selbst Volksparteien nur einen Bruchteil der wahlberechtigten Bevölkerung in sich: Gemessen an 61,8 Mio. Wahlberechtigten bei der Bundeswahl 2013, zählen CDU und SPD jeweils weniger als 1 % der Wahlberechtigten zu ihren Mitgliedern.5 2. Niedermayer, Oskar: Parteimitglieder in Deutschland. Arbeitshefte aus dem Otto-Stammer-Zentrum, Freie Universität Berlin 2014. 3. Vgl. hierzu auch den Beitrag Qualität statt Quantität von Karsten Grabow unter http://www.zukunftvolkspartei.de/deutschland/qualitat-stattquantitat.html 4.Selbst während ihrer mitgliederstärksten Zeiten rund um die Bundestagswahl 1976 waren 2,43 % der Wahlberechtigen auch Mitglied der SPD. Ein deutlich größerer Anteil als heute, aber gemessen an der Gesamtheit der Wahlberechtigten immer noch ein absolute Minderheit. 5. Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Zahlen zu Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl 2013 (http://www.bundeswahlleiter.de/de/ bundestagswahlen/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/index. html) und Zahlen zu Parteimitgliedern Stand 2013 (Oskar Niedermayer: Parteimitglieder in Deutschland, Berlin 2014, http://www.polsoz.fu-berlin. de/polwiss/forschung/systeme/empsoz/schriften/Arbeitshefte/index. html) 2 3_2015 DISCUSSION PAPER Wichtiger ist: Die Aktivität der Mitglieder ist für den Organisationsalltag viel bedeutsamer als ihre bloße Mitgliedschaft. Hunderttausende Menschen mit Parteibuch haben nur dann einen echten Mehrwert abseits des Zahlens von Mitgliedsbeiträgen (sofern sie das tun), wenn sie als Multiplikator und Gesicht für ihre Partei fungieren und sich aktiv im Sinne der Organisationsziele einbringen. Die politische Willensbildung kann auch mit wenigen Mitgliedern gewährleistet sein, wenn diese Gruppe ausreichend divers und gut organisiert ist. Die Partei des 21. Jahrhunderts kennt ihre Mitglieder Parteien brauchen Engagierte: als Ideenbringer, Katalysatoren, Multiplikatoren. Die Annahme: Parteien müssen wissen, wo sie strategisch hin möchten, bevor sie zu einem klugen Umgang mit ihren Mitgliedern finden können. Wer vorhat, seinen Mitgliedern Angebote zu machen, die zur jeweiligen Lebenswelt passen, braucht jedoch deutlich mehr Informationen über die Arbeits- und Informationsgewohnheiten, als sie heute üblicherweise zum einzelnen Mitglied vorliegen. Nur eine bessere Datenbasis ermöglicht ausreichend maßgeschneiderte Angebote, die beiden Seiten zur erfolgreichen Zusammenarbeit befähigen. Trotzdem ist klar: Parteien können ihre grundgesetzlich zugeschriebene Aufgabe mit Mitgliedern deutlich besser erfüllen als ohne. Sie benötigen Engagierte als Ideenbringer, Katalysatoren, Multiplikatoren und Unterstützer. In anderen Worten: Es reicht nicht, als Partei eine reine „Organisationshülle“ zu sein, um die Funktion im politischen System zu erfüllen. Umso wichtiger ist, dass Parteien sich grundsätzlichen Fragen zu Sinn und Unsinn der Mitgliedschaft stellen. Bedeutsamer als die Frage „Wie viele habe ich“ ist die Frage: „Wie nutzen Mitglieder unseren strategischen Zielen am ehesten?“ Im nächsten Schritt stellt sich dann die Frage „Habe ich die, die ich brauche?“ Wenn nein: „Was muss ich tun, damit sie Lust auf Mitarbeit bekommen?“. Erst die Anschlussfrage lautet: „Wie viele Mitglieder brauche ich, um meine Organisationsziele bestmöglich zu erreichen?“ Wer heute mit Parteifunktionären über das Wort Mitgliedermanagement spricht, erntet schnell müde Blicke. Mit Grund: Parteien wissen kaum etwas über ihre wertvollste Ressource. In den Parteizentralen kann momentan kaum jemand genaue Auskunft darüber geben, wie viel Prozent der Mitglieder Karteileichen sind, oder einfach nur ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen, ohne sich weiter einzubringen.6 Wo für viele Mitglieder aufgrund völlig veralteter Datenbanken nicht einmal aktuelle Adressinformationen vorliegen, existiert auch kein Bild über ihre Qualifikationen, Expertisen und Interessen. Die Kommunikation gestaltet sich schwierig und/oder teuer, weil der Großteil der Mitglieder digitale Kanäle noch nicht intensiv nutzt. Im bestehenden System landen die Parteiführungen deshalb immer wieder bei der kleinen Minderheit von Parteimitgliedern, die mit den bestehenden Kommunikations- und Informationskanäle erreichbar sind. Empfehlung: Parteien, Wissenschaftler und Journalisten sollten die quantitative Fixierung mit Blick auf Parteimitglieder aufgeben und dazu übergehen, Parteien als qualitative Mitgliederparteien anhand von Indikatoren wie Zufriedenheit, Engagementgrad und Motivation zu betrachten. Der Fokus sollte dabei über aktive Mitglieder hinausgehen und explizit Gruppen von passiven Mitgliedern, Ehemaligen und vor allem Sympathisanten berücksichtigen. Wer Mitglieder als Ressource besser nutzen möchte, braucht also aktuellere und breitere Informationen, als sie heute in Landes- und Bundesgeschäftsstellen vorliegen, also neben Namen und Geburtsdatum auch Informationen zu Beruf, Zeitbudgets, inhaltlichen Interessen und Mobilität. Das ist dann besonders wichtig, wenn Parteien ihre Mitglieder für mehr nutzen wollen als Plakate kleben oder die Aktivität im Delegiertensystem. Denkbar ist hier vieles, vom maßgeschneiderten Partizipationsangebot für den praktizierenden 6. Parteivertreter bezeichnen den Anteil Aktiver bei ca. 20% der Mitgliedschaft. In der Forschung wird der Anteil vollständig passiver Mitglieder mit ca. 30-40% beziffert; dies unterscheidet sich jedoch von Partei zu Partei; vgl. Heinrich, Robert et al.: www.progressives-zentrum.org 3 3_2015 DISCUSSION PAPER Arzt in der bundesunmittelbaren Arbeitsgruppe zu Gesundheitspolitik bis hin zur gezielten Bitte an einen PR-Fachmann um beratende Unterstützung bei der kommunalen Wahlkampagne. Je besser eine Partei weiß, welchen Hintergrund, welche Kompetenzen und Interessen ihre Mitglieder (gerade diejenigen, die nicht ständig präsent sind und somit „auf dem Schirm“ sind) haben, desto eher kann sie ebendiese zum Vorteil der Organisation nutzen. Parteien brauchen maßgeschneiderte Angebote für unterschiedliche Mitgliedertypen. strategischen Rahmen zu denken. Parteien müssen für sich beantworten, welche Rolle sie in einer veränderten Gesellschaft übernehmen möchten. Erst wenn sie die Antworten hierauf gefunden haben, erschließt sich die strategische Funktion des Parteimitglieds im 21. Jahrhundert. Wer sich an diese Themen heranwagt, sucht Antworten auf brisante Fragen: • Auf welche Weise nutzen Mitglieder den strategischen Zielen der Partei am meisten? • Welche Rechte und Pflichten leiten sich daraus ab? • In welche Strukturen sollen sie sich einbringen können? Das Gute daran: wer Qualifikationen und Kompetenzen bei der Mitgliederkommunikation berücksichtigt, zeigt Wertschätzung und ermöglicht dem Mitglied potenziell das selbstwirksamere Mitarbeiten als bislang. Wir glauben, dass ein größerer Teil der aktuellen Parteimitglieder für Engagement zu begeistern wäre, wenn sie Angebote erhalten würden, die zu ihrer Lebenswirklichkeit passen und ihre Kompetenzen und Erfahrungen als Ressourcen wertgeschätzt werden. Um dorthin kommen zu können, müssen sich Parteien fragen: Was wollen unsere Mitglieder und Sympathisanten eigentlich von uns? Es gibt höchst unterschiedliche Mitgliedertypen im Hinblick auf ihre Beitrittsmotivationen, empfundene Bindung an die und Aktivitätsgrad innerhalb der Partei. Die Einen treten aus ideologischen Gründen ein, die Zweiten sind vor allem auf der Suche nach Geselligkeit und die Dritten streben vor allem eine politische Karriere an. Diese unterschiedlichen Motivationen generieren unterschiedliche Nachfragen, denen die heutigen Partizipationsangebote an vielen Stellen nicht gerecht werden. Parteien sollten sich dieser unterschiedlichen Motivationen bewusst sein, um über sinnvolle Angebote nachdenken zu können. • Welche Formen des Engagements sind gewünscht, welche nicht? • Ist jedes Mitglied ein nützliches Mitglied? So heikel diese Themen sein mögen: Denkverbote schaden hier. Je klarer die Antworten, desto eher sind Parteien fähig, für ihre Mitglieder und für die Organisation im Gesamten das Bestmögliche anzustreben. Empfehlungen: Parteien müssen und dürfen strategisch über ihre bestehenden und potenziellen Mitglieder nachdenken, weil sie nur so den unterschiedlichen Partizipationsbedürfnissen gerecht werden können. Hierfür brauchen sie ein zeitgemäßes Mitgliedermanagement, das Voraussetzung ist für die Aktivierung weiterer und die adäquate Aufnahme neuer Mitglieder. Wichtig sind zudem deutlich mehr Mittel für das professionelle Freiwilligenmanagement. Hierfür benötigen Parteien mehr KnowHow und mehr Ressourcen als heute. Ziel sollte dabei nicht sein, einfach nur mehr Mitglieder für die Aufgaben zu gewinnen, die Mitglieder heute auch schon übernehmen. Vielmehr stellt sich die Herausforderung, Mitgliederengagement im Parteimitglieder im Vergleich: Partizipation und Repräsentation, Potsdam 2002; http://www.uni-potsdam.de/db/ls_regierungssystem_brd/files/projektbericht_ parteimitglieder.pdf; KAS/Neu, Viola: Die Mitglieder der CDU. Eine Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin/Berlin 2007; http://www.kas.de/wf/doc/ kas_12166-544-1-30.pdf?080728163056 www.progressives-zentrum.org 4 3_2015 DISCUSSION PAPER Die Zukunftsfähigkeit von Parteien gründet auf ihrer Fähigkeit zur Vielfalt Die Annahme: Parteien beziehen ihre Legitimität als Organisation – neben guter politischer Arbeit – vor allem aus Repräsentativität. Ihr öffentliches Ansehen wird wieder wachsen, wenn sie die Vielfalt der Gesellschaft verstärkt im Inneren abbilden (und diese auch nach außen zeigen). Parteien brauchen mehr Diversität im Inneren. Vielfalt ist dabei kein Selbstzweck, sondern strategischer Vorteil. Zum einen ermöglichen die komplementären Perspektiven unterschiedlicher Mitglieder den Parteiorganisationen ein feineres politisches Sensorium. Größere Heterogenität im Inneren kann Parteien außerdem strategisch befähigen, mit neuen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen kreativer umzugehen als heute. Je vielfältiger die Mitglieder, desto besser können Parteien ein Gespür für die Bedürfnisse und politischen Tendenzen der sonstigen Bevölkerung entwickeln und diese gezielt ansprechen. Zum anderen ist es für die Zukunft der Parteiendemokratie entscheidend, dass alle BürgerInnen sich in ihr abgebildet sehen – also feststellen, dass sich Menschen in Parteien bewegen, die ihnen ähnlich sind. Das gilt mit Blick auf die Herkunft ebenso wie für lebensweltliche Ähnlichkeiten. Vielfalt ist kein Selbstzweck, sondern strategischer Vorteil. Mit Diversität meinen wir jedoch mehr als nur die Aufnahme anders aussehender Köpfe in die eigenen Reihen. Viel wichtiger ist das Erweitern des eigenen Denkens und Handelns in Reaktion auf die andersartigen Perspektiven von Mitgliedern mit kulturellen und biographischen Hintergründen, die sich von der Mehrheit der bisherigen Mitglieder unterscheiden. Gleiches gilt für die habituelle Ebene. Das einfache Aufnehmen von Andersartigen fällt selbstredend dann leicht, wenn diese sich an die bislang gepflegten Denk- und Verhaltensgewohnheiten anpassen. Schwieriger wird es, wenn neue Gesichter ein anderes Verhalten als das bislang Gewohnte an den Tag legen und einfordern. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind Parteien überproportional homogen. Die Engagierten sind älter und männlicher als der Bevölkerungsschnitt. Frauen sind deutlich unterrepräsentiert. Besonders wenig abgebildet sind Menschen mit Migrationshintergrund. Auch mit Blick auf Berufsgruppen ist eine klare Verzerrung erkennbar. Beamte sind stark überrepräsentiert, während insbesondere Arbeiter und Selbständige untervertreten sind.7 Diese Einheitlichkeit ist ein strategisches Problem für politische Parteien. Es ist schwer, neue Gesichter anzuziehen, wenn diese sich im Inneren der Organisation alleine fühlen bzw. nicht den Eindruck haben, in ihrer Andersartigkeit erwünscht zu sein. Geprägt durch die in Parteien überrepräsentierten Bevölkerungsgruppen haben sich Parteikulturen herausgebildet, in denen die geteilte lebensweltliche Homogenität der Ankerpunkt für das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Organisation ist. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass diese Homogenität eine Leerstelle kompensiert: Wo es am weltanschaulich einenden, ideologischen Überbau fehlt, ist die Einheit auf habitueller Ebene wichtig, um sich als Organisation von der politischen und bürgerschaftlichen Konkurrenz abzugrenzen. Habituelle Einigkeit überdeckt die fehlende politische Vision. Die heutige Homogenität in Parteien ist also eine lebensweltliche Einheitlichkeit, nicht primär eine weltanschauliche. Das ist teils historisch begründet, haben sich die meisten Parteien doch aus ausschnitthaften gesellschaftlichen Bewegungen heraus begründet und gespeist. Doch wo sich Milieus und Milieubindungen auflösen, müssen Parteien diese Anbindungen an kleine (und zumal kleiner werdende) Ausschnitte der Gesellschaft hinterfragen: Wie viel Homogenität brauchen wir, um handlungsfähig zu sein? Und: Was verstehen wir eigentlich unter Homogenität? Natürlich brauchen Parteien – wie jede Organisation – eine gewisse Einheitlichkeit8 im Inneren, um sich auf gemeinsame Ziele verpflichten zu können, um eine 7. Klein, Markus (2011): Wie sind die Parteien gesellschaftlich verwurzelt?, in: Spier, Tim u.a. (Hrsg.): Parteimitglieder in Deutschland, Wiesbaden, S. 39-59. 8. In Sinne von engl. Alignment (Ausrichtung) www.progressives-zentrum.org 5 3_2015 DISCUSSION PAPER gemeinsame Kultur zu etablieren, usw. Doch stellt sich die Frage, ob sie Homogenität nicht vor allem aus programmatisch-ideologischer und kultureller Sicht denken sollten. Dies würde es ihnen ermöglichen, die Einheit in Vielfalt zu leben, anstatt die Vielfalt in Einheitlichkeit bringen zu wollen. Was bedeutet das praktisch? Parteien brauchen eine positive, greifbare und zeitgleich von der Konkurrenz abgrenzbare Vision, wie die Gesellschaft sich künftig entwickeln soll. Ein solches ideologisches Dach ermöglicht die politische Ausrichtung vielfältiger Mitglieder anhand von Grundwerten und strategischen Zielen. Auch auf kultureller Ebene lohnt sich das Nachdenken über das Homogenitätsverständnis. Eine Organisationskultur, die Offenheit, Lernbereitschaft und Neugier an erste Stelle rückt, wäre für die Vielfalt ihrer Mitglieder gewappnet. Der Fokus sollte einem zwischenmenschlichen Umgang gelten, der gerade das respektvolle Akzeptieren von Andersartigkeit zum Kern hat.9 Diversität bedeutet die Bereitschaft aller Organisationsmitglieder, sich zu verändern Vielfalt ist also keine Frage, die ausschließlich über Quoten zu lösen wäre. Sie setzt, neben der Bereitschaft zur Aufnahme neuer Gesichter, auch die Bereitschaft voraus, sich selbst zu verändern. Diversität führt nur dann zu mehr organisationaler Schlagkraft, wenn mit ihr eine vertiefte Fähigkeit zum Perspektivwechsel auf allen Seiten einhergeht. Dafür braucht es zunächst einmal den innerparteilichen Konsens, dass Diversität langfristig ein strategisches Gebot ist, um als Partei gesellschaftlich anschlussfähig zu bleiben. In der Umsetzung bedeutet es, gezielte Angebote für unterrepräsentierte Gruppen zu schaffen und das Parteileben so zu organisieren, dass es nicht primär von habituell ähnlichen Personen genossen werden kann. So wie sich jeder Neuzugang ein Stück weit auf die Regeln der Organisation einlassen muss, muss die Organisation sich öffnen, um die Ressourcen der Andersartigkeit zum eigenen Gewinn ausschöpfen zu können. 9. Vgl. Michalik, Regina / Burmester, Hanno: Parteikultur. Ideen für Parteireform abseits von Satzungs- und Gesetzesänderung, Policy Brief des Progressiven Zentrums, Berlin 2015. Einsehbar unter www.parteireform.org www.progressives-zentrum.org Empfehlung: Mehr Vielfalt im Inneren muss zum prioritären strategischen Organisationsziel aller Parteien werden. Um Andersartigkeit ermöglichen zu können, sollten sie ihre innerparteilichen Umgangs- und Organisationsgewohnheiten daraufhin überprüfen, ob sie Vielfalt zu- oder abträglich sind. Wichtig ist außerdem die Qualifizierung der aktiven Mitglieder im Umgang mit Andersartigkeit, um dem Integrationsgedanken Vorrang gegenüber Assimilationserwartungen einräumen zu können.10 Parteien brauchen kluge innerparteiliche Beteiligung Die Annahme: Parteien brauchen klarere Regeln für innerparteiliche Beteiligung. Echte Beteiligung findet nur dort statt, wo sie Ergebnisse beeinflusst, ergebnisoffen ist und klaren Regeln unterliegt, die ihr den Ruch machttaktischen Führungsinteresses nimmt. Parteien brauchen intelligente Formen der direkten Beteiligung, um als zeitgemäß wahrgenommen zu werden und ihre Mitglieder zu erreichen. In Zeiten abnehmender Debattenkultur und schwindender Präsenzkultur sind innerparteiliche Beteiligungsformen ein wichtiger Kanal für die programmatische MitBeeinflussung. Während Parteien Abstimmungen auf kommunaler Ebene oft schon für die Voten ihrer Mitglieder öffnen, tun sich Landes- und Bundesebene noch deutlich schwerer. Selbiges gilt für die Einbindung von Nicht-Mitgliedern auf allen Parteiebenen.11 Hier haben nicht zuletzt mehrere Umfragen unter SPD-Mitgliedern gezeigt, welch fundamentaler Widerstand gegen einen stärkeren Einfluss von Nicht-Mitgliedern auf Parteibelange zu erwarten ist.12 10. Für praktische Ideen zur strategischen Erhöhung der Dialogfähigkeit als Organisation s. Hanno Burmester et al.: Die Partei 2025: Impulse für die zukunftsfähige politische Partei, insbes. Kap. IV.1/IV.3, einsehbar unter www.parteireform.org. 11.Sowohl die Abstimmungsregelungen (Stimmrechte) als auch für die Einbindung von Nicht-Mitgliedern werden von den jeweiligen Parteisatzungen definiert und sind ggf. anzupassen.www.parteireform.org. 12. Butzlaff, Felix/Hambauer, Verena: Die SPD-Mitglieder und das Votum zum Koalitionsvertrag. Eine empirische Studie zu Meinungen und Einstellungen der SPD-Mitglieder anlässlich der Mitgliederbefragung der SPD im Dezember 2013, verfasst vom Institut für Demokratieforschung GeorgAugust-Universität Göttingen, Göttingen 2014, 15; Totz, Daniel: Bereit für Veränderungen? Die geplante Parteireform der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Berlin 2011, S. 6 & 13. 6 3_2015 DISCUSSION PAPER Unter großer medialer Aufmerksamkeit wurden (punktuell) auf Bundes- und Länderebene Mitgliederbefragung durchgeführt, etwa für die Entscheidung über die Große Koalition 2013 in der SPD, die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen in Thüringen (SPD), die Kür des nächsten Regierenden Bürgermeisters in Berlin oder bei der Auswahl von Spitzenkandidaten in Bund (Grüne) und Land (CDU Baden-Württemberg). Darüber hinaus werden seit Jahren parteiinterne Vorwahlen, thematische Mitgliedervoten und die Aufweichung des Delegierten- zugunsten des Mitgliederprinzips diskutiert.13 übergeordneten Ziele, die mit solchen Maßnahmen verbunden sind, auf die Anforderungen, denen Befragungen genügen sollten und eine Beschäftigung mit ihrem strategischen Nutzen: Parteien erreichen Mitglieder, wenn sie ihnen Kanäle zur programmatischen MitBeeinflussung bieten. • Welche Beteiligungsquoren brauchen Mitgliedervoten, um gültig zu sein? Bisher gibt es in den meisten Parteien keine Festlegung, wann Mitgliedervoten und -Befragungen (gerade zu Fragen, mit denen sich die Partei inhaltlich positioniert) stattfinden müssen. Sie werden zumeist dann durchgeführt wenn eine Befragung verspricht, innerparteilichen oder öffentlichen Druck zu lindern oder Parteiführungen vor Fragen stehen, die sie intern nicht lösen können bzw. vor deren Entscheidung die Protagonisten aufgrund von Auswirkungen auf die eigene politische Karriere zurückschrecken. Beteiligung braucht jedoch in zwei Richtungen Festlegung: Wann sie stattfindet und wann sie nicht stattfindet. Parteien werden zu Mitmachbecken ohne strategische Linie, wenn für jede programmatische und strategische Entscheidung innerparteiliche Beteiligungsformen (im Sinne von Befragungen) eingeführt werden oder Mitglieder nur um der Beteiligung willen befragt werden, ohne dass das Auswirkungen auf politische Entscheidungen hat. Gleichzeitig wirkt die Einbindung von Mitgliedern erratisch und rein machtpolitisch bedingt, wenn sie durch Parteiführungen beliebig eingesetzt werden kann. Wo die einzelne Maßnahme viel Aufmerksamkeit erhält, fehlt deshalb in der Debatte ein Fokus auf die 13. Siehe hierzu etwa Siefken, Sven T.: Vorwahlen in Deutschland? Folgen der Kandidatenauswahl nach U.S.-Vorbild, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 33 (3), 2002, S. 531-550; Detterbeck, Klaus: Urwahlen in den deutschen Landesparteien, in: Münch, Ursula/Kranenpohl, Uwe/Gast, Henrik (Hrsg.): Parteien und Demokratie. Innerparteiliche Demokratie im Wandel, BadenBaden 2014, S. 113-132 www.progressives-zentrum.org • Wann dienen Mitgliedervoten den Organisationszielen, wann sind sie kontraproduktiv? • Wann sind Mitgliedervoten regelhaft anzusetzen? • Wer entscheidet über das Ansetzen oder Nicht-Ansetzen von Mitgliedervoten? Anstatt sich an Einzelmaßnahmen abzuarbeiten, bzw. über die Einsetzung von Mitgliederentscheiden nach politischer Opportunität zu entscheiden, sollten Parteien die oben genannten Grundfragen für sich diskutieren. Erst wenn sie wissen, zu welchem Zweck und mit welchem strategischen Ziel, nach welchen Regeln und mit welchen Konsequenzen sie direktdemokratische Beteiligung wünschen, wird die Debatte über Einzelmaßnahmen zum Ziel führen. Dabei sei gesagt: Beteiligung bedeutet nicht, dass Parteimitglieder immer gefragt werden sollen. Delegation von Entscheidungsbefugnissen in gewählte Gremien bedeutet eben auch, dass Gremien oder MandatsträgerInnen Entscheidungen treffen (sollen). Die direkte Befragung im Rahmen homogener Mitgliederstrukturen birgt zudem die Gefahr negativer Pfadabhängigkeiten. Homogenität zieht meist mehr Homogenität nach sich und bringt das Risiko mit sich, dass Mitgliedervoten bestehende Perspektivunterschiede zwischen Gesellschaft und Parteiorganisation weiter reproduzieren vertiefen. Parteiführungen haben die strategische Aufgabe, den Ausgleich zwischen Mitgliederinteresse und vermutetem Mehrheitsinteresse zu suchen. Im Falle bindender Mitgliedervoten entfällt diese Aufgabe als Korrektiv – ein nicht zu unterschätzendes Risiko mit Blick auf die Aufgabe, Mehrheiten zu suchen und Wahlen zu gewinnen. So wie Parteien sich um eine diversere (=repräsentativere) Mitgliedschaft bemühen müssen, sollten sie 7 3_2015 DISCUSSION PAPER ihre internen Voten deshalb um alternative Meinungsbilder von Mitglieds- und Bevölkerungsgruppen ergänzen, die sich nicht in reguläre, parteiinterne direktdemokratische Abstimmungen einbringen wollen oder können. Wer die These unterstützt, dass Parteien bunter werden müssen, um an Legitimation gewinnen zu können, sollte innerparteiliche Beteiligung nicht als Allheilmittel ausgeben. Es ist zwar richtig und dringend an der Zeit, (passive und aktive) Mitglieder öfter als nur bei Wahlen um ihre Meinung zu fragen und in bestimmten Fragen (v.a. Personalwahlen) um verbindliche Voten zu bitten. Zeitgleich müssen diese Voten jedoch mit Maßnahmen flankiert werden, die die große Gruppe passiver Mitglieder reaktiveren und einbinden. Auch bei Befragungen ist letztlich vor allem die Qualität ausschlaggebend: Welche Wirktiefe und Bindungskraft haben Mitgliedervoten? Wie können Beteiligungselemente als Anreiz genutzt werden, die generelle Mitgliederaktivität zu erhöhen? Dabei gilt: Nicht alle müssen mitmachen, aber alle müssen mitmachen können. welchem Verfahren?) und regelhaftes Feedback (Was ist mit den Ergebnissen geschehen?). Parteien sollten sich bewusst sein, dass die direktdemokratische Befragung vor allem der aktiven Mitglieder zu negativen Pfadabhängigkeiten führen kann. Die Flankierung von Befragungen durch gezielte Umfragen unter passiven Mitgliedern und Sympathisanten ist deshalb entscheidend. Nicht alle müssen mitmachen, aber alle müssen mitmachen können. Zu guter Letzt braucht Beteiligung Feedback: Parteimitglieder beteiligen sich nur dann dauerhaft, wenn sie wissen, was ihr Engagement bewirkt. So sollte Mitgliedern zurückgespielt werden, ob die Meinungsabfrage zu einem aktuellen politischen Thema die Bewertung bzw. die Aktivität der Parteiführung beeinflusst hat (oder eben nicht), und ob z.B. aus Evaluierungsbögen Veränderungen innerhalb der Organisation hervorgegangen sind. Erst dann können Befragungen als Instrument der innerparteilichen Beteiligung tatsächlich Teilhabe schaffen und damit auch zu einem kulturellen Wandel in Parteien beitragen. Empfehlung: Genau so wichtig wie die Frage des „Ob“ ist die Frage des „Wie“, wenn es um direkte Mitgliederbeteiligung in Parteien geht. Mitgliederbefragungen können zum Bumerang werden, wenn der Umgang mit ihren Ergebnissen intransparent oder gar willkürlich ist. Umso wichtiger ist Prozessklarheit (Wann wird befragt und in www.progressives-zentrum.org 8 3_2015 DISCUSSION PAPER Fazit Auf Basis der Empfehlungen am Ende jedes Kapitels folgen abschließend die Kernthesen des Papiers. ▪ Parteien sollten Sinn und Unsinn von Mitgliedschaft strategisch betrachten, anstatt über Parteimitglieder primär aus quantitativer Perspektive nachzudenken. ▪ Parteien sollten ihre Organisation an den Erwartungen potenzieller Mitglieder auszurichten, anstatt darauf zu warten, dass diese sich an die aktuellen Strukturen anpassen. ▪ Parteimitglieder bleiben wichtig. Sie bringen die Perspektiven unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in den innerparteilichen Willensbildungsprozess ein und tragen damit entscheidend zur Strategiefähigkeit der Parteiorganisation bei. ▪ Um diese Perspektivenvielfalt zu erhöhen, müssen Parteien mehr Diversität im Inneren anstreben und ihre Beteiligungsprozesse für Mitglieder und Nicht-Mitglieder attraktiver ausgestalten. ▪ Einheit in Vielfalt ist dann möglich, wenn Parteien positive ideologische Visionen formulieren, hinter denen sich Engagierte sammeln. ▪ Um Vielfalt und Beteiligung sinnvoll organisieren zu können, sollten Parteien in unterschiedlichen Mitgliedertypen denken und entsprechende Angebote machen. Dazu müssen sie genauer wissen als heute, wer ihre Mitglieder und Sympathisanten sind. www.progressives-zentrum.org 9 3_2015 DISCUSSION PAPER Die AutorInnen* Über den Stiftungsverbund der Heinrich-Böll-Stiftungen Die Heinrich-Böll-Stiftung ist eine Agentur für grüne Ideen und Projekte, eine reformpolitische Zukunftswerkstatt und ein internationales Netzwerk. Im Rahmen des Verbundprojekts „Gut vertreten? Update für Demokratie“ befasst sie sich in Zusammenarbeit der Bundesstiftung und der 16 Landesstiftungen insbesondere mit Repräsentation & Beteiligung, der Zukunft der Parteiendemokratie und der Inklusivität unserer Demokratie. ©Jens Jeske Hanno Burmester ist Policy Fellow am Progressiven Zentrum und Organisationsentwickler in Berlin (www.dasresultat.de). Er ist Leiter des Projekts „Legitimation und Selbstwirksamkeit“. Vor seiner Selbstständigkeit hat er in mehreren bundespolitischen Institutionen und für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Über die Konrad-Adenauer-Stiftung Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist Think Tank und politische Beratungsagentur mit mehr als 200 Projekten in über 120 Ländern. Mit der Arbeitsgruppe „Zukunft der Volksparteien“ und dem Leitmotiv „Farbe bekennen. Demokratie braucht Demokraten“ für das Jahresprogramm 2015 widmet sich die Konrad-Adenauer-Stiftung aktuell der Fragestellung, wie engagierte Akteure der Bürgergesellschaft einen modernen Zugang zu Parteiarbeit finden können. Über das Progressive Zentrum Das Progressive Zentrum ist ein unabhängiger und gemeinnütziger Think Tank mit Sitz in Berlin. Ziel des Progressiven Zentrums ist, neue Netzwerke progressiver Akteure unterschiedlicher Herkunft zu stiften und eine tatkräftige Politik für den ökonomischen und gesellschaftlichen Fortschritt mehrheitsfähig zu machen. Dabei bezieht das Progressive Zentrum besonders junge VordenkerInnen und EntscheidungsträgerInnen aus Deutschland und Europa in progressive Debatten ein. ©Jens Umbach Laura-Kristine Krause ist Politikwissenschaftlerin und Beraterin bei Steltemeier & Rawe Public Policy in Berlin. Stationen u.a. als persönliche Referentin von Martin Schulz im Europawahlkampf 2009 und im Wahlkampfteam von Hillary Clinton. Die Discussion Papers des Progressiven Zentrums richten sich insbesondere an politische EntscheidungsträgerInnen und EntscheidungsvorbereiterInnen in Ministerien, Parlamenten und Parteien, aber auch an Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Ziel ist es, neue Entwicklungen aufzuzeigen und mit Denkanstößen für eine fortschrittliche und gerechte Politik progressive Debatten in Deutschland und Europa anzutreiben. Impressum Alle Rechte vorbehalten. Abdruck oder vergleichbare Verwendung von Arbeiten des Progressiven Zentrums auch in Auszügen ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung gestattet. © Das Progressive Zentrum e.V., 2015 Ausgabe: September 2015 V.i.S.d.P.: Dominic Schwickert c/o Das Progressive Zentrum e.V. Werftstraße 3, 10577 Berlin Vorsitzende: Dr. Tobias Dürr, Michael Miebach Geschäftsführer: Dominic Schwickert *Dieser Text ist hervorgegangen aus dem Projekt „Legitimation und Selbstwirksamkeit: Zukunftsimpulse für die Parteiendemokratie“, das gemeinsam von Heinrich-Böll-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Progressiven Zentrum getragen worden ist. Die Meinung der Autoren ist nicht unbedingt Meinung der Trägerinstitutionen. Weitere Projekt-Ergebnisse finden Sie auf www.parteireform.org. www.progressives-zentrum.org [email protected] www.facebook.com/dasprogressivezentrum twitter: @DPZ_Berlin Gestaltung: 4S und Collet Concepts Layout: Daniel Menzel Wir denken weiter.