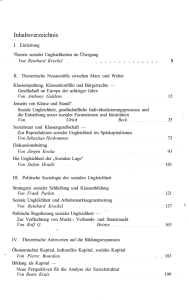

Unvermeidbare Ungleichheiten? Alltagsweltliche

Werbung