Selbststrukturstörungen SJJ

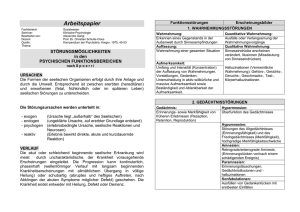

Werbung

Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Stephan Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen 1. Einführung Seit einigen Jahren beobachte ich einen Symptomwandel in der kinder- und jugendpsychotherapeutischen Praxis von den klassischen neurotischen Störungsbildern hin zu diffusem seelischen Leiden, welcher eine Adaption der personzentrierten Störungslehre und des Behandlungskonzeptes erforderlich macht. Die vorgestellten Kinder und Jugendlichen können oft ihre Impulse und ihre Aufmerksamkeit schlecht steuern, sie zeigen wenig Einfühlungsvermögen, entwickeln diffuse Ängste bei gestörtem Bindungsverhalten, essen entweder zu viel oder zu wenig, verletzen sich selber und sind dabei oft passiv fordernd. Im therapeutischen Alltag fällt auf, dass sie wenig auf Verbalisierung ihrer Gefühle reagieren und damit oft gar nichts anzufangen wissen. Bei einigen dieser Kinder und Jugendlichen fand ich in der ganz frühen Kindheit gravierende Probleme, bei anderen schienen diese aber weitgehend zu fehlen oder die Eltern zeigten sich sogar sehr bemüht und pädagogisch durchaus kompetent. Da ich im personzentrierten Bereich keine befriedigende Theorie zur Erklärung dieser Störungen finden konnte und mir damit in der therapeutischen Arbeit der systematische Zugang fehlte, habe ich als klinischer Praktiker mit Interesse an der personzentrierten Störungslehre (Jürgens-Jahnert, 1997, 2002a, 2002b; Fröhlich-Gildhoff, Hufnagel und Jürgens-Jahnert, 2004) begonnen, nach angemessenen Erklärungsmöglichkeiten zu suchen. Fündig geworden bin ich insbesondere in der Säuglings- und Kleinkindforschung (Stern, 1992; Dornes, 1993, 1997), im modernen tiefenpsychologischen (Tyson u. Tyson, 1997) und strukturbezogenen Denken (Rudolf, 2006) sowie in der Hirnforschung (Hüther, 2001, 2004, 2005, 2007; Hüther und Bonney, 2010; Damasio, 2002; Fonagy und Target, 2004; Fonagy, Gergely, Jurist und Target, 2008). Den Einbezug von Anregungen aus anderen Denkrichtungen halte ich für notwendig, weil das personzentrierte Konzept wenig dazu sagt, wie sich die Selbststruktur – ein Begriff, den Rogers (1987, 1994) durchaus benutzt – entwickelt, wie ihre Störung entsteht und wie diese behandelt werden kann. In ihrem Lehrbuch zur Gesprächspsychotherapie referieren Eckert, Biermann-Ratjen und Höger 1 Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Jürgens-Jahnert (2006) zwar die Ergebnisse der Säuglings- und Kleinkindforschung auch im Bezug auf die Selbstentwicklung, eine wirkliche Integration in das personzentrierte Konzept gelingt ihnen jedoch nicht. Und ich halte eine solche Integration für legitim, weil die von mir hinzugezogenen tiefenpsychologischen Konzepte durch ihren Bezug auf die empirische Säuglings- und Kleinkindforschung letztendlich dem personzentrierten Ansatz näher stehen als der klassischen Psychoanalyse (vgl. Fröhlich-Gildhoff und Hanne, 1996). Aus diesen überwiegend empirisch begründeten Ansätzen und meinen klinischen Beobachtungen habe ich auf dem Boden des personzentrierten Konzeptes ein Verständnis für die Entwicklung der beschriebenen Störungen – die ich als Selbststrukturstörungen bezeichne – abgeleitet, welches systematische Hinweise zur störungsspezifischen Behandlung liefert. Diese Überlegungen kann ich folgendermaßen zusammenfassen: Es gibt im Menschen eine genetisch angelegte, „organismische Tendenz” (Rogers, 1987, S. 22) zur psychischen Entwicklung, welche Rogers als Aktualisierungstendenz bezeichnet. Sie zeigt sich allgemein in dem Drang des Menschen, sich zu erhalten und zu entfalten, speziell auch in den aufeinanderfolgenden Entwicklungsphasen, wie z.B. das soziale Lächeln, die Trotzphase oder die Pubertät. Doch erst wenn der Mensch beginnt, sich in diesem Prozess selber wahrzunehmen, ein Bild bzw. Konzept von sich zu entwickeln, dann entsteht das psychische Selbst, mit dem wir uns bewusst kontrollieren und steuern können und das die Voraussetzung darstellt, um zu dem positiven, sozialen Menschen werden zu können, den Rogers vor Augen hatte. Die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung kann ein Mensch allerdings nur dann entwickeln, wenn er von seinen primären Bezugspersonen darin aktiv unterstützt wird, wenn sie „gelehrt” wird. Erst dann kann das entstehen, was wir auch psychischen Binnenraum nennen, wo Mentalisierung passiert (Fonagy und Target, 2004) und Containing, das Ertragen insbesondere negativer Gefühle (Winnicott, 1974). Wenn dies nicht gelingt, dann können Kinder und Jugendliche sich nicht gut regulieren, ihr Verhalten nicht steuern und zeigen oft diese sehr negativen Verhaltensweisen, was wir mit dem bisherigen inkongruenzbasierten Störungsmodell nicht ausreichend erklären können. Bevor ich mich mit den Selbststrukturstörungen beschäftige, gebe ich zunächst einige Begriffsbestimmungen und werde dann die ungestörte Entwicklung der Selbststruktur beschreiben. Den Abschluss bilden Überlegungen zur personzentrierten Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen, die entsprechende Störungen aufweisen, sowie zu Implikationen für die Störungslehre. 2 Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen 2. Begriffsbestimmungen 2.1 Das Selbst Das Selbst ist für Rogers (1987) einer der zentralen Begriffe seiner Theorie. Ich definiere es hier in Anlehnung an Rudolf (2006) als die psychische Reflektion der durch die Aktualisierungstendenz beförderten psychischen Entwicklung. Damit sehe ich mich durchaus in der Nähe zu Rogers, der vom Selbst als einer „Erscheinungsform dieser organismischen Tendenz” (Rogers, 1987, S. 22) spricht. Diese organismische Tendenz ist zunächst genetisch angelegt, kaum erfahrungskorreliert, „die Energie- und Aktionsquelle in diesem System” (a.a.O., S. 22). Sie zeigt sich zum einen in der immer wieder zu beobachtenden Grundtendenz alles Lebendigen, sich zu erhalten und sich zu entfalten, zum anderen in den verschiedenen Entwicklungsstufen des Menschen, wie dem sozialen Lächeln, der Trotzphase oder der Stimmungslabilisierung in der Pubertät (Tyson und Tyson, 1997). Diese Phasen treten fast in jeder kindlichen Entwicklung auf, wobei sie mit zunehmendem Alter durchaus lebensgeschichtlich bedingte individuelle Ausprägungen annehmen können. Das Selbst entsteht nun, wenn der Mensch beginnt, sich selber zum Objekt seiner Wahrnehmung zu machen, d.h. es ist eine auf die eigene psychische Entwicklung bezogene reflexive Struktur, sehr subjektiv und erfahrungsnah. Jede noch so kleine Wahrnehmung über mich selber, was ich mache, fühle, empfinde und auch die Beobachtung, dass ich dies gerade denke und schreibe und was das wieder in mir auslöst, geht ein in diese psychische Gestalt des Selbst. Hier werden auch die bewussten Entscheidungen über mein Verhalten getroffen, weshalb ich das Selbst als die Steuereinheit des Menschen bezeichne. Das Selbst erschafft ein Bild von sich (Selbstbild), es bewertet sich (Selbstwert) und strebt nach Konstanz und Kohärenz (Identität). Eine informative Zusammenfassung des aktuellen Wissensstandes zur Selbstentwicklung bietet Fröhlich-Gildhoff (Fröhlich-Gildhoff, Mischo und Castello, 2009). Diese Unterscheidung von dem genetisch angelegten Antrieb zur psychischen Entfaltung einerseits und der darauf aufbauenden subjektiven Selbstentwicklung andererseits findet eine interessante Entsprechung in der Gehirnforschung, wobei ich mich hier insbesondere auf Hüther beziehe (Hüther, 2001, 2004, 2005, 2007; Hüther und Bonney, 2010). Das Gehirn des Menschen zeichnet sich dadurch aus, dass hier so wenig wie nötig genetisch vorprogrammiert ist im Unterschied zu allen anderen Lebewesen einschließlich der Primaten, bei denen so viel wie möglich vorprogrammiert ist. Die anlagebedingten Anteile der psychischen Entwicklung und Steuerung sind im Gehirn in den älteren Hirnteilen beheimatet, u.a. dem 3 Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Jürgens-Jahnert limbischen System, die weitgehend genetisch programmiert sind. Im Gegensatz dazu wird das Selbst in den wenig vorprogrammierten, entwicklungsgeschichtlich neuesten Bereichen, der Großhirnrinde und insbesondere in den Frontalhirnlappen oder Neocortex lokalisiert (Roth, 1995), die sich weitgehend erfahrungsabhängig strukturieren. In meinen Augen zeigt sich somit auch in der Architektur des Gehirns die große Bedeutung, die das Selbst für den modernen Menschen besitzt. Dies ist so unverändert seit hunderttausend Jahren, d.h. ein Neandertaler-Kind kam mit der identischen Grundausstattung seines Gehirns auf die Welt wie ein Kind im Jahr 2010, es hatte die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten (Singer, 2002). Dass wir so enorm viel mehr lernen, wissen und können, hängt also allein von den die individuelle Hirnentwicklung stimulierenden Umgebungsbedingungen ab. Dank der modernen bildgebenden, nicht-invasiven Verfahren beginnen wir langsam zu verstehen, was im Gehirn vor sich geht, wie es sich wie ein Sozialorgan plastisch und flexibel an die Erfahrungen und Erfordernisse des jeweiligen Lebens anpasst und verändert. Nun können wir unser empathisches klientenzentriertes Verstehen ergänzen um das Wissen um die hirnphysiologischen Vorgänge und Veränderungsweisen, und unsere Interventionen dadurch viel passgenauer gestalten. 2.2 Die Selbststruktur Aus der Gestaltung und Funktionsweise des Selbst in der Beziehung zu sich und zu Anderen entsteht die Selbststruktur. Rudolf (2006) unterscheidet sechs Aspekte: Selbstwahrnehmung Selbststeuerung (reife bzw. gesunde) Abwehr Wahrnehmung anderer Personen Kommunikation Bindung Grundlage der Entstehung der Selbststruktur ist die Selbstwahrnehmung, da ohne sie kein Selbst entstehen kann. Sie lässt sich mit Tyson und Tyson (1997) heuristisch unterteilen in die 4 Selbstwahrnehmung des Körpers Selbstwahrnehmung der Affekte Selbstwahrnehmung von sich in Interaktion mit Anderen Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Zumindest für die ersten beiden Bereiche gibt es wissenschaftliche Evidenzen, dass die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung nicht von Geburt an vorhanden ist, sondern den Kleinkindern von den Bezugspersonen intuitiv gelehrt wird. Auch Rogers (1987) hat den Begriff Selbststruktur bereits benutzt, obwohl Selbstkonzept im personzentrierten Denken geläufiger ist. Rogers bezeichnet mit beiden Begriffen die Organisation des Selbst, allerdings aus unterschiedlichen Perspektiven. Er spricht von Selbstkonzept, wenn das Individuum sich mit sich selbst beschäftigt und über sich berichtet. Wenn es allerdings darum geht, das Selbst von außen zu betrachten und z.B. Aussagen über die Organisation des Selbst eines anderen Menschen zu treffen, benutzt er den Begriff der Selbststruktur. Diese bezeichnet somit die eher theoriegeleitete Betrachtung der inneren Organisation des individuellen Erlebens und wird als dynamisch und prozesshaft verstanden. 2.3 Die Selbststrukturstörung Zu einer Selbststrukturstörung kommt es dann, wenn die Gestaltung und Funktionsweise des Selbst in Teilen oder im Ganzen gestört sind. Sie ist von grundlegender Bedeutung, weil sie die Steuereinheit des Individuums betrifft. Sie entsteht aus Störungen in der Selbstwahrnehmung, primär in der Wahrnehmung von Affekten, deren Verarbeitung sowie den daraus resultierenden Verhaltensweisen. Wahrnehmungsstörungen, Regulationsstörungen und Bindungsstörungen sehe ich dabei als Spezialfälle einer Selbststrukturstörung. Der Hirnforscher Damasio (2002) kommt bei seinem Versuch, das Bewusstsein zu entschlüsseln, zu der Erkenntnis: „Ich fühle, also bin ich.” Damit betont auch er die zentrale Bedeutung, die dem Fühlen für die Entwicklung des Selbst zukommt (vgl. Lux, 2007). Wenn nun die Selbstwahrnehmung gestört ist, insbesondere die Gefühlsqualität einer Selbsterfahrung nicht oder nicht richtig zugänglich ist, mündet dies in die Frage: Wer bin ich, wenn ich nicht (richtig) fühlen kann? Eine ausführliche Anleitung zur Diagnostik von Selbststrukturstörungen findet sich in der „Operationalisierten psychodynamischen Diagnostik im Kindes- und Jugendalter” (Arbeitskreis OPD-KJ, 2007). Die Autoren beziehen sich auf Rudolf und orientieren sich durchgängig an der Phänomenologie der Störung, sodass ihr diagnostisches Vorgehen leicht in personzentriertes Denken einbezogen werden kann. Ausgangspunkt für die Diagnostik ist das beobachtbare und erlebbare Verhalten von Kindern und Jugendlichen, welches zu vorgegebenen so genannten klinischen Ankerbeispielen in Bezug gesetzt wird. Diese beschreiben differenziert nach Altersstufen und selbststrukturellen Aspekten, „was von einem optimal 5 Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Jürgens-Jahnert strukturierten Kind/Jugendlichen in einer bestimmten Situation erwartet werden kann” (a.a.O., S. 118f). 2.4 Inkongruenz und strukturelle Störung In der personzentrierten Störungslehre kennen wir bislang die Inkongruenz als Ursache für eine psychische Störung: Erfahrungen, die von der organismischen Bewertung als nicht förderlich für das Selbstkonzept eingeschätzt werden, werden abgewehrt. In diesem Fall sind die Informationen, aus denen das psychische Selbst geformt wird, für das Individuum zwar zugänglich, aber sie werden nicht richtig verarbeitet. Vielmehr werden sie als nicht gewollte Erfahrungen in das Unbewusste verdrängt. So entsteht mit der Zeit eine Blockierung der Eigenaktivität. Bei der Selbststrukturstörung sind hingegen bereits die Erfahrungen an sich und damit auch die Informationen defizitär, da sie nicht richtig wahrgenommen werden können. Dabei scheint das Unbewusste zu registrieren, dass hier etwas fehlt (Finke, o.J.). Erwachsene drücken das etwa so aus: „Da ist so ein komisches Gefühl, aber ich kann nicht sagen, was es ist.” In der Krankheitsdynamik zeigt sich insbesondere eine beeinträchtigte Regulationsfähigkeit. Im Überblick zeigen sich folgende Unterschiede zwischen inkongruenzbedingter und selbststruktureller Störung (siehe auch Kapitel 6): Störung Inkongruenzbedingt Strukturell Affekte werden abgewehrt oder nicht symbolisiert werden nicht (richtig) wahrgenommen Informationen werden nicht richtig verarbeitet Information selber gestört Unbewusste nicht gewollt nicht gemerkt Dynamik blockierte Eigenaktivität beeinträchtigte Regulationsfähigkeit Die therapeutische Grundfrage bei einer vorwiegend inkongruenzbedingten Störung lautet dabei für mich: „Was beschäftigt diesen Menschen inhaltlich, welche Konflikte trägt er in sich, was taucht am Rande seiner Gewahrwerdung auf?” Bei einer vorwiegend strukturellen Störung frage ich mich hingegen: „Wie funktioniert dieser Mensch in bestimmten Situationen?” In dem so erweiterten personzentrierten Störungsverständnis sehe ich inkongruenzbedingte und strukturelle Störungen konzeptionell gleichberechtigt nebeneinander, wobei es weniger 6 Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen darum geht, welche von beiden Störungsarten bei einem Klienten vorliegt, sondern in welcher Kombination. 3. Entstehung der Selbststruktur Das Selbst entsteht nach Rogers (1987) aus den Erfahrungen, die das Kind mit sich und seinen Bezugspersonen macht. Die ersten Selbsterfahrungen des Menschen sind Körpererfahrungen. In der Schwangerschaft, während der Geburt und danach macht der Säugling viele körpernahe Erfahrungen gemeinsam mit der Mutter, im positiven Fall zunehmend auch mit dem Vater. Wenn die Eltern ausreichend feinfühlig sind, erfährt es, dass Lust und Sicherheit vor allem im Körperkontakt mit ihnen erfahren werden können. Diese ersten Erfahrungen des Kindes mit sich selber, seinem Körper und seinen wichtigen Bezugspersonen sind die Grundlage der Entstehung des Selbst, am Anfang des Körperselbst. Nach Hüther entsteht die Fähigkeit des Kindes zur Wahrnehmung des eigenen Körpers insbesondere aus dem passiven Bewegtwerden, wenn es z.B. geschaukelt oder getragen wird (Hüther und Bonney, 2010; vgl. Stern, 1992; Dornes, 1993, 1997). 3.1 Erfahrung und Affekt Für Rogers beinhaltet der Begriff Erfahrung all das, „was sich innerhalb des Organismus in einem bestimmten Augenblick abspielt und was potenziell der Gewahrwerdung zugänglich ist” (Rogers, 1987, S. 23). Erfahrungen werden durch die organismische Bewertung daraufhin eingeschätzt, in welchem Maße sie im Sinne der Aktualisierungstendenz für die Erhaltung und/oder die Entfaltung des Individuums förderlich sind. Dabei dient der Affekt als Grundlage für diese Bewertung (Eckert et al., 2006). Wie wir aus dem Focusing wissen, sind sie wesentliche Bestandteile einer Erfahrung neben Körperempfindungen und Kognitionen (Gendlin und Wiltschko, 1999). Affekte sind ganzheitliche, überwiegend genetisch vorprogrammierte Reaktionen des Organismus auf Umweltanforderungen und bestehen aus einer physiologischen Reaktion sowie einem kognitiven Label und führen meist zu einem eindeutigen Affektausdruck in Form von Gestik und Mimik (Beutel, 2009). Zu jedem Affekt gehört eine Kognition, umgekehrt gibt es keine Kognition ohne Affekt, wofür Ciompi (1998) den Begriff der Affektlogik prägte. Die kategorialen Grundaffekte wie Überraschung, Ekel, Neugier, Freude, Traurigkeit, Furcht und Ärger sind anlagebedingt vorhanden und können bereits in den ersten Lebenswochen des Säuglings beobachtet werden. 7 Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Jürgens-Jahnert Sowohl die affektive Reaktion des Organismus als auch der mimisch-gestische Ausdruck, also das Entstehen und Kommunizieren der Affekte, scheinen weitgehend genetischen Programmen zu folgen, sind spontan und ungesteuert. Was aber nicht genetisch programmiert zu sein scheint, ist die angemessene und bewusste Wahrnehmung der Affekte (Stern, 1992), die erst zu deren spezifischer Gefühlsqualität führt und zur Fähigkeit ihrer sprachlichen Benennung (Beutel, 2009). Damit dies möglich wird, muss also der vom Kind unbewusst generierte und automatisch kommunizierte Affekt von der Bezugsperson bewusst wahrgenommen und dem Kind rückgemeldet werden. Dabei kann diese Rückmeldung sowohl direkt erfolgen („Da freut sich die Kleine.”) als auch indirekt (z.B. durch ein Erwidern des Lächelns). 3.2 Affektives Einschwingen Auf der Heimreise von einer Tagung in Wien beobachtete ich auf dem Flughafen eine Mutter mit ihrem etwa fünfmonatigen Kind auf dem Arm. Als die Mutter bemerkte, dass sich das Kind für die Plakatwand interessierte, ging sie näher heran und ließ das Kind sie anfassen. Als das Kind die Plakatwand abtastete, imitierte die Mutter dieses Verhalten, wobei sie immer nah mit ihrer Hand bei der des Kindes blieb. Die damit für das Kind verbundene Erfahrung ist eine sehr körpernahe. Es fühlt sich sicher und geborgen auf dem Arm der Mutter. Es erlebt, dass sein Verhalten bei der Mutter eine Resonanz findet. Aber das Spiegeln des Verhaltens des Kindes reicht allein noch nicht aus, um ihm zu zeigen, dass sein beteiligter Affekt der Neugier auch von der Mutter geteilt wird, was ihm erst einen Zugang zu seinem Gefühl ermöglichen würde. Dann wendet das Kind sein Gesicht der Mutter zu und lächelt sie an, woraufhin sie sein Lächeln erwidert. Das geschieht auch, als der Vater zu den Beiden tritt. Und als ich an der kleinen Gruppe vorbeigehe und das Kind anschaue, lächelt das Kleine mich auch an, ein Lächeln, dem man sich nicht entziehen kann. Aus der Säuglingsforschung wissen wir, dass das menschliche Gesicht, insbesondere das der Mutter, für den Säugling eine besondere Anziehungskraft besitzt (Stern, 1992). Das von mir beobachtete soziale Lächeln tritt etwa ab dem zweiten Monat auf. Durch diese Aktivität erlebt das Kind wiederum affektive Zustände, zu deren Wahrnehmung und Verarbeitung es die intersubjektive Bezogenheit braucht, und zwar oft und viel. So lassen sich Momente des sozialen Lächelns im ersten Lebensjahr bei einem Kind bis zu 60.000 Mal beobachten (Stern, 1992). Das soziale Lächeln ist ein sichtbarer Ausdruck des affektiven Einschwingens von Säugling und primärer Bezugsperson. 8 Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Mit affektivem Einschwingen bzw. Affektabstimmung ist ein kommunikativer Prozess zwischen Kind und Bezugsperson gemeint. Das Kind zeigt ein affektiv gefärbtes Verhalten, auf das die Bezugsperson mit einem ebenfalls affektiv gefärbten Verhalten reagiert, und zwar so, dass dies vom Kind wahrgenommen werden kann. Dabei können sich die Affekte gleichen oder auch unterschiedlich sein (z.B. eine Ermutigung auf einen ängstlichen Blick des Kindes hin). Dieser natürlich angelegte, instinktiv verlaufende Prozess beginnt schon in der Schwangerschaft und findet in der Zeit zwischen dem neunten und fünfzehnten Lebensmonat seine stärkste Ausprägung. Er basiert beim Säugling auf der angeborenen Fähigkeit zur Beziehungsregulation (Dornes, 1993, 1997), bei den Bezugspersonen auf der so genannten „intuitiven Elternschaft” (Rudolf, 2006; Trautmann-Vogt und Moll, 2010). Das affektive Einschwingen betrifft sowohl die oben bereits angesprochenen kategorialen Affekte als auch die gefühlsmäßigen Färbungen von Erfahrungen wie aufwallend, verblassend, flüchtig, sich hinziehend, zögerlich usw., die Stern (1992) als Vitalaffekte bezeichnet. 3.3 Stufen der Affektabstimmung Der Beginn des affektiven Einschwingens zwischen Kind und Mutter während der Schwangerschaft wird als Bonding bezeichnet (Verny und Kelly, 1983). Empirische Beobachtungen der Mutter-Kind-Interaktion in den ersten 15 Lebensmonaten belegen dann einen regelhaften Verlauf (Stern, 1992). Wie in dem oben beschriebenen Beispiel reagieren Bezugspersonen bei sehr kleinen Kindern, indem sie deren Verhalten imitieren bzw. spiegeln. Die Rückmeldung an das Kind findet also auf der körperlichen oder der Verhaltensebene statt und signalisiert: „Ich kenne das Gleiche wie du.” Etwa ab dem siebten Lebensmonat beginnen Bezugspersonen, ihre Rückmeldungen in einem anderen Modus zu geben, z.B. durch Töne oder Bewegungen. Bezugspersonen nutzen dazu die angeborene Fähigkeit zur sogenannten transmodalen Wahrnehmung. Wenn man Säuglingen z.B. einen Schnuller mit Noppen in den Mund gibt, ohne dass sie ihn ansehen können, und ihnen dann Schnuller mit verschiedenen Oberflächen zeigt, so schauen sie besonders häufig zu dem Noppenschnuller (Stern, 1992). Sie können also eine Übereinstimmung herstellen zwischen zwei unterschiedlichen Wahrnehmungsmodalitäten, hier haptischer und visueller Art. Die beschriebene Szene könnte also bei einem älteren Kind etwa so verlaufen: Nachdem das Kind Interesse für die Plakatwand gezeigt hat und die Mutter näher herangetreten ist, schlägt es mit der flachen Hand darauf. Es ist fasziniert von 9 Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Jürgens-Jahnert dem Körpergefühl und dem Klang und setzt seine Aktivität fort. Wenn die Mutter genauso gut im Kontakt ist wie bei dem Säugling, wird es die Aktivität des Kindes ebenfalls begleiten, aber jetzt z.B. mit Tönen: „Bambam, bambam, bambam…” Das Kind hört diese Töne und kann sie aufgrund seiner Fähigkeit zur transmodalen Wahrnehmung mit seinem Tun in Verbindung bringen, wenn es ausreichend Übereinstimmung in wichtigen Parametern wie Rhythmus, Intensität und Dauer gibt. Dieses In-Beziehung-Setzen erfordert allerdings eine abstrahierende Rückübersetzung der transmodalen Rückmeldung der Mutter und damit eine psychische Aktivität. Ich sehe in dieser Herausforderung für den Säugling eine bedeutende Anregung zur Entstehung des psychischen Binnenraums. Wenn das Kind spüren kann, dass die Rückmeldung der Mutter mit seiner Aktivität in Verbindung steht, wird es selber beginnen wahrzunehmen, was es gerade macht. Da es die Mutter nahe bei sich spürt, sie ihn aber nicht einfach nachmacht, ahnt es, dass die Mutter das Gleiche empfinden kann wie es selbst: Dass es Spaß macht, auf dieses Ding zu hauen. Und wenn die Mutter innerlich so dabei ist, wird das Kind wissen, dass das, was es tut und das, was es empfindet, auch ihre Zustimmung besitzen. Während die Fähigkeit zur transmodalen Wahrnehmung schon bei drei Wochen alten Babys nachgewiesen wurde (Stern, 1992), nutzen Bezugspersonen diese intuitiv erst ab dem siebten bis neunten Lebensmonat zur transmodalen Affektrückmeldung. Stern geht davon aus, dass das Kleinkind erst dann über die notwendige Fähigkeit zu intersubjektiver Bezogenheit verfügt und die Bezugspersonen dies unbewusst wahrnehmen. Wenn die oben beschriebene Szene weiterläuft und die Mutter meint, das Kind könnte sich ruhig mehr zutrauen und etwas fester schlagen, dann wird ihr „Bambam” auch etwas lauter werden. Das Kind wird sich intuitiv trauen, die Intensität seines Tuns zu steigern. Umgekehrt wird es beim leiseren „Bambam” zurückhaltender werden. Hätte die Mutter allerdings gar nicht reagiert, hätte das Kind „selbstverloren” eine Zeitlang auf das Plakat geklopft und sich dann desinteressiert abgewandt. Wäre die Mutter in ihrer Lautrückmeldung andererseits zu laut gewesen, hätte es sein Tun abgebrochen und sie erschrocken angeschaut. Die Abweichungen im Mitschwingen müssen wohl dosiert sein, damit die Bezugsperson Prozesse beim Kind fördern oder hemmen kann. Wenn dies gelingt, lehrt sie das Kind so, dass man sich in seinen Aktionen steuern kann. Damit fördert sie maßgeblich die Entwicklung der psychischen Dimension der Regulations- und Steuerungsfähigkeit, darüber hinaus die des „subjektiven Selbst” (Stern, 1992). 10 Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Durch viele kleine Situationen mit gelingendem affektiven Einschwingen lernt das Kind, seine Affekte bewusst wahrzunehmen, ihre subjektive Gefühlsqualität zu spüren, ihre soziale Angemessenheit einzuschätzen, seine Erregung zu regulieren und kontrolliert zu handeln. Gleichzeitig entstehen dabei durch die wiederholten neuronalen Aktivierungen die dazugehörigen Hirnstrukturen und -verschaltungen, die die Grundlage für die Ausbildung von sozialer Deutungskompetenz und bewusster Kontrolle legen. 3.4 Mentalisierung Für die Entstehung der Selbststruktur ist also nicht nur die gefühlsmäßige Ebene wichtig, sondern es gibt einen parallelen Prozess auf der neurophysiologischen Ebene in Form der Aktivierung und Verschaltung von den an der Affektverarbeitung beteiligten Hirnzentren. Damit beschäftigt sich insbesondere die Arbeitsgruppe um Fonagy (Fonagy und Target, 2004; Fonagy, Gergely, Jurist und Target, 2008), die diesen Prozess Mentalisierung nennt. Damit sind intrapsychische Vorgänge in Form von inneren Bildern, Vorstellungen und Sinngebungen gemeint. Fonagy geht sogar so weit zu behaupten, dass die Bedeutung einer sicheren Bindung nicht primär darin liegt, dass das Kind sich wohl fühlt und die Welt explorieren kann, sondern dass sie für ein optimales Erregungs- und Spannungsniveau für die Entwicklung des Gehirns sorgt. Wenn dies in ausreichendem Maße geschehen kann und die Bezugspersonen selber über innere Bilder und Vorstellungen im Bezug auf das Kind verfügen, dann verschalten sich die an der Affektverarbeitung beteiligten Hirnzentren so, dass das entstehen kann, was Fonagy den sozialen Deutungsmechanismus nennt. Es ist ein Filter für Erfahrungen, der diese nach ihrer Bedeutung für das Individuum bewertet. Fonagy vertritt die Ansicht, dass dieser Deutungsmechanismus an der Genexpression beteiligt ist, d.h. mitbestimmt, welche Gene für die Ausbildung des Phänotyps und der Persönlichkeit zum Zuge kommen. Zudem kann sich bei einer gut geförderten Hirnentwicklung die Fähigkeit zur bewussten Kontrolle entwickeln, die sich zusammensetzt aus den Fähigkeiten, Aufmerksamkeit zu fokussieren, sensibel wahrzunehmen sowie inadäquate Reaktionen zu unterdrücken (Fonagy und Target, 2004). Die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit hängt wesentlich davon ab, in welchem Ausmaß die Bezugspersonen selber zur Mentalisierung in der Lage sind und wie sie das Kind intuitiv-aktiv darin fördern, diesen psychischen Binnenraum zu entwickeln. Die Entwicklung der Gehirnarchitektur vollzieht sich vorwiegend bis zum Alter von 14 Jahren. Auch wenn die früheren pessimistischen Vorstellungen über die eingeschränkten Möglichkeiten des Gehirns zu späteren konstruktiven Veränderungen 11 Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Jürgens-Jahnert auf der physiologischen Ebene nicht mehr haltbar zu sein scheinen und nun von einer lebenslangen Neuroplastizität ausgegangen wird (Hüther, 2005), gestalten sich diese Prozesse doch wesentlich langsamer als in Kindheit und Jugend. Für die Entwicklung der Selbststruktur sind die ersten drei Lebensjahre besonders bedeutsam, mit sechs Jahren ist sie weitgehend abgeschlossen. Darum ist es besonders wichtig, dass wir uns als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit diesen Fragestellungen beschäftigen, da wir Fehlentwicklungen noch schneller und umfassender korrigieren können, je jünger unsere Patienten sind. 4. Die Störung der Selbststruktur 4.1 Entstehung der Selbststrukturstörung Zu einer Störung in der Entwicklung der Selbststruktur kommt es vor allem dann, wenn die Affektabstimmung misslingt und damit keine Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung entstehen kann. Damit es zu einer nachhaltigen pathologischen Entwicklung kommt, muss nach meiner Erfahrung eine gravierende oder komplexe Verursachung gegeben sein. Diese kann auf Seiten der primären Bezugsperson vorliegen in Form einer psychischen Erkrankung, wie einer schweren Depression, einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oder einer Ablehnung der Schwangerschaft. Ich habe zwei solche Fälle behandelt, bei denen die Mütter aus unterschiedlichen – von ihnen nicht selbst zu verantwortenden - Gründen die Schwangerschaft vehement abgelehnt haben. In einem Fall kam es zu einem Abtreibungsversuch, in dem anderen Fall hat die Mutter nach eigenen Angaben das Kind im ersten Lebensjahr „komplett links liegen gelassen”. Die Ursache kann auch auf Seiten des Säuglings liegen, sodass es den Bezugspersonen sehr schwer fällt, dieses Kind zu verstehen. Dies kann sich aus Belastungen in der Schwangerschaft oder bei der Geburt entwickeln, durch eine Frühgeburt oder durch das so genannte schwierige Temperament (Thomas und Chess, 1989; vgl. Fröhlich-Gildhoff, et al., 2009). Aber auch die Umgebungsbedingungen können es den Bezugspersonen sehr erschweren, sich auf ein Kind einzustellen, wie plötzliche Arbeitslosigkeit, Erkrankungen in der Familie, Todesfälle oder gravierende Konflikte. Nach meinen Erfahrungen kann eine funktionierende Affektverarbeitung durch gravierende Erfahrungen, wie die eines Traumas, nachhaltig gestört werden. Umgekehrt kann allerdings eine defizitäre Selbst- und Fremdwahrnehmung auch die Entstehung eines Traumas begünstigen. Denn wenn ein Kind soziale Situationen nicht gut einschätzen kann, dann wird es für dieses Kind noch schwerer sein 12 Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen zu erkennen, wenn die freundliche Zuwendung eines Erwachsenen mit bösen Hintergedanken verbunden ist. Das Misslingen des affektiven Einschwingens führt zu Störungen in der Selbstwahrnehmung, insbesondere in der situativen Wahrnehmung von Gefühlen, ihrer Verarbeitung und ihrer Nutzung für die weitere Steuerung der Interaktion. Mit den Worten von Fonagy beeinträchtigen sie die Entwicklung der sozialen Deutungskompetenz und der bewussten Kontrolle. Für die Arbeit als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ist für uns wichtig zu wissen, dass nicht nur die Fähigkeit zum sozial angemessenen Verhalten gestört wird, sondern auch die Gehirnarchitektur selber beeinträchtigt bleibt. Wenn das Kind seine Gefühle nicht richtig wahrnehmen kann, fehlt ihm zudem die Grundlage für die organismische Bewertung seiner Erfahrungen, sodass diese nicht richtig funktionieren kann. In der Regel resultiert daraus auch ein ungestilltes Bedürfnis nach Beachtung, Nähe und Bindung, welches eine fordernde kindliche Haltung erzeugt. Da diese Bedürfnisse oft in der frühen Kindheit mit der wiederholten Erfahrung verbunden waren, dass es sie für das Kind nicht gibt, wird später diese Unmöglichkeit vom Kind immer wieder selber hergestellt. Man spürt, dass sie nach Beachtung, Nähe und Bindung suchen, aber wenn man sie ihnen zu geben versucht, wird man zurückgewiesen (vgl. Fröhlich-Gildhoff und Hanne, 1996). Die jedem Kind anlagebedingt innewohnende Kraft zur Selbsterhaltung und Selbstentfaltung im Sinne der Aktualisierungstendenz treibt das Kind weiterhin an, ständig nach Möglichkeiten der Affektabstimmung zu suchen. Findet es allerdings keine ausreichende Resonanz, verengt sich dieser affektive Zugangskorridor beständig. 4.2 Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung Wenn ein Kind keine ausreichende Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung entwickeln kann, wirkt sich das auf sein Körpererleben, seine Gefühlswahrnehmung und sein Empfinden für Interaktionen aus. Die Störung des Körpererlebens kann darin bestehen, dass Kinder und Jugendliche Wärme, Kälte oder Schmerz nicht angemessen wahrnehmen können. Oft haben sie kein adäquates Empfinden für die Heftigkeit ihrer Aktionen: Wenn sie von jemand leicht berührt werden, empfinden sie das möglicherweise als sehr schmerzhaft; die damit in den Augen von Außenstehenden in keinem Verhältnis stehende Heftigkeit ihrer Reaktion wird von ihnen als angemessen wahrgenommen. Betreffen die Defizite der Körperwahrnehmung die Ausscheidungsorgane, kann dies zu Enuresis und Enkopresis führen. Unge13 Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Jürgens-Jahnert sundes Essverhalten sowie das gestörte Körperbild bei anorektischen Kindern und Jugendlichen sehe ich ebenso in diesem Zusammenhang. Wenn Menschen ihre Affekte nicht oder nicht ausreichend wahrnehmen können, können sie die damit einhergehende innere Erregung nicht auflösen bzw. abführen, was als aversiv erlebt wird. Ihnen fehlen logischerweise oft die angemessenen Bezeichnungen für das, was sie empfinden, sodass sie sich mit Umschreibungen behelfen wie „am Rad drehen” oder „unter Strom stehen”. Manche scheinen auf einen einzelnen Affekt geprägt worden zu sein, wie Angst oder Wut, sodass jede affektive Erregung von ihnen nur als dieses eine „Gefühl” interpretiert wird. Das hat zur Folge, dass sie regelmäßig von Angst überflutet werden oder ganz schnell mit Wut reagieren. Da im Gehirn die synaptischen Verbindungen mit jeder entsprechenden Aktivität stärker werden, geraten diese Kinder und Jugendlichen in einen sich selbst verstärkenden negativen Kreislauf (Fröhlich-Gildhoff und Jürgens-Jahnert, 2010). Um zumindest ein rudimentäres Gefühl von Selbstwirksamkeit zu erreichen, führen manche Kinder und Jugendliche aktiv Erregungszustände herbei, was man dann als Kick-Suchen bezeichnet. Aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen entstehen die aversiven Gefühlzustände oft dann, wenn andere Menschen etwas von ihnen wollen, Forderungen stellen und sie sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen. Manche vermeiden dann solche Situationen mit Erregungspotenzial durch Rückzug oder bemühen sich, sich „unsichtbar” zu machen. Andere versuchen, ihre Bezugspersonen zu dominieren, um so innere Erregungszustände von vorneherein abzublocken. Die Motivation des „kleinen Tyrannen” kann sich so erklären. Da es diesen Kindern in ihrer Wahrnehmung einigermaßen gut geht, wenn man sie in Ruhe lässt, wenn sie vorm Fernseher oder vorm Computer sitzen können, erleben sie es subjektiv so, dass andere Menschen dafür verantwortlich sind, wenn sie in Erregungszustände geraten und sich dann sozial unangemessen verhalten. Deshalb ist es aus ihrer Sicht nachvollziehbar, wenn sie immer Anderen die Schuld daran geben, wenn sie stören. Hinzu kommt die Unfähigkeit, Konflikte intrapsychisch zu halten oder sie gar innerlich zu klären, sodass sie sehr schnell mit unkontrolliertem Verhalten auf Konflikte reagieren. 5. Psychotherapeutische Behandlung 5.1 Behandlungsgrundsätze Die psychotherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Selbststrukturstörungen basiert auf den Prinzipien des personzentrierten Konzeptes, auf Wert14 Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen schätzung, Empathie und Kongruenz. Dabei kommt der Empathie eine besondere Bedeutung zu, stellen diese Klienten doch besondere Anforderungen an die therapeutische Einfühlung. Dazu hilft die dargelegte Theorie, welche gleichzeitig notwendige Ergänzungen der therapeutischen Grundhaltung begründet: Da die Fähigkeiten zur Selbstwahrnehmung und bewussten Kontrolle in der ungestörten Entwicklung von den Bezugspersonen intuitiv „gelehrt” werden, muss nun der Therapeut im Sinne einer korrigierenden Beziehungserfahrung (Cremerius, 1979) diesen Prozess für das Kind aktiv gestaltend nachholen. Damit ist nicht gemeint, dem Kind von außen Strukturen aufzuerlegen, sondern das Kind darin zu unterstützen, sich selber, d.h. seinen Körper, seine Affekte, seine Beziehungen zu Anderen, genauer wahrzunehmen und sich regulieren zu lernen. Die Konzepte der Interaktionsresonanz (Behr, 2002, 2009) und des Guiding aus dem Focusing (Gendlin und Wiltschko, 1999; Stumm, Wiltschko und Keil, 2003) liefern hier wertvolle Anregungen. Mit dem Begriff der Interaktionsresonanz meint Behr eine aktive, spielhandelnde Antwort des Therapeuten auf die Spielhandlung des Kindes. Er lässt sich durch die kindliche Aktivität zum Schwingen bringen und gibt so Resonanz, aber „mit anderer Tönung, Gestalt, Ausdruck” (Behr, 2009, S. 48), d.h. in Form einer transmodalen Affektrückmeldung. Das Konzept der Interaktionsresonanz bietet dem Therapeuten darüber hinaus einen breiten Raum, „sich als präsente, klare Person” zu zeigen, die „sich innerhalb der Beziehung in die Waagschale begibt” (ebd.) Das ist bei strukturell gestörten Klienten oft notwendig, die Selbsteinbringung muss bei ihnen wegen der brüchigen Selbststruktur allerdings sehr behutsam dosiert werden, worauf Behr selber hinweist. Beim Guiding (Stumm, Wiltschko und Keil, 2003) achtet der Therapeut besonders intensiv darauf, was das Kind gerade erlebt, was es dabei vermutlich empfinden kann und was es nicht spürt, wie es agiert oder reagiert, wie es mit sich, mit dem Therapeuten oder mit den Spielsachen umgeht. In seiner Rückmeldung bezieht er sich auf diesen Erlebensprozess des Kindes und nicht primär auf die Inhalte des Geäußerten oder Dargestellten. Vielmehr versucht der Therapeut, das in seiner verbalen oder nonverbalen Reaktion auszudrücken, was das Kind selber nicht wahrzunehmen scheint. Auch strukturell gestörte Kinder und Jugendliche suchen im Sinne ihrer Aktualisierungstendenz beständig nach affektiver Abstimmung bzw. Resonanz, wodurch sich in der Therapie ein guter Zugang bietet. Je jünger das Kind, umso stärker wirkt nach meiner Erfahrung noch die instinktiv angelegte Fähigkeit zur affektiven Abstimmung im Sinne der „Weisheit des Organismus” (Rogers, 1987) bzw. der frühen Kompetenz (Dornes, 1993). Je älter der Patient, umso stärker werden 15 Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Jürgens-Jahnert allerdings die ursprünglichen Formen des Einschwingens überformt oder zugeschüttet sein. 5.2 Behandlungspraxis Die therapeutische Beziehung ist geprägt durch niederschwelliges affektives Mitschwingen in vielen kleinen Spielsituationen, ob das beim Kartenspielen ist, beim Tischtennis oder beim Spielen mit dem Bauernhof. In der engen Bezogenheit von Seiten des Therapeuten, im Blickkontakt, im Eingehen auf Spielideen des Kindes, im Einbringen von eigenen Spielideen und eigener Gefühle als Reaktion auf das Verhalten des Kindes entstehen viele kleine Situationen korrigierender Beziehungserfahrungen, in denen sich die Strukturen aufbauen können, die bislang defizitär geblieben sind. Früher habe ich mich oft gefragt, was an einer ganzen Stunde Mensch-Ärgere-Dich-Nicht eigentlich Therapie sein soll. Nun weiß ich, dass in dieser Stunde sehr viel an enger Bezogenheit und affektivem Mitschwingen passiert, und ich kann diese Prozesse ganz anders bewerten. Dadurch bin ich in diesen Situationen noch entspannter, noch lebendiger, sodass ich für den jungen Klienten die von Fonagy geforderten optimalen Bedingungen für den Mentalisierungsprozess im Sinne einer mittleren Spannung auf dem Boden einer sicheren Beziehung noch besser realisieren kann. Da strukturell gestörte Kinder und Jugendliche die Gefühlsqualität ihrer Affekte nicht gut wahrnehmen können, kann ich sie mit dem Verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte auch nicht erreichen. Aufgrund meiner verbesserten Empathiefähigkeit durch das Wissen um die Hintergründe dieser Störung kann ich meine Verbalisierungen nun ihrem Erleben anpassen. Ich schaue darauf, was dieses Kind in der Situation wirklich empfindet, sei es eine Körperwahrnehmung, sei es ein Erregungszustand, und spreche das an. Darüber hinaus scheue ich mich auch nicht, seine Wahrnehmungsfähigkeit für Affekte direkt anzusprechen bzw. Affekte im Sinne des Social Referencing (Mahler, 1975) zu benennen. Insbesondere bei externalisierenden Jugendlichen thematisiere ich auch ihre Mängel der sozialen Deutungskompetenz und der bewussten Kontrolle. Im Rahmen der fein abgestimmten, engen Bezogenheit kann der Therapeut darüber hinaus die Aktivität des Kindes durch seine affektiven Rückmeldungen modulieren. Innerhalb einer schmalen Bandbreite kann der Therapeut durch abgeschwächtes oder verstärktes Mitschwingen das Verhalten des Kindes regulieren und so die inneren Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Kind nach und nach diejenigen psychischen Strukturen etabliert, die für die Entwicklung einer eigenen Regulationsfähigkeit und bewussten Kontrolle erforderlich sind. 16 Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Als Orientierungshilfe im therapeutischen Alltag dient die strukturelle Grundfrage: „Wie funktioniert dieser Mensch (psychisch) in bestimmten Situationen?” Mit Kindern werden relevante Situationen überwiegend direkt im therapeutischen Spiel gemeinsam erlebt, Jugendliche berichten mit zunehmendem Alter über Alltagssituationen außerhalb der Therapie (Weinberger, 2001). Die strukturbezogene Theorie gibt eine Fülle an Anregungen für Beobachtungen und Interventionen im therapeutischen Prozess: Wie nimmt der junge Klient sich selber wahr, seinen Körper, seine Gefühle, sich in Interaktionen mit Anderen? Wie reguliert der Klient seine innere Erregung, über welche Ressourcen verfügt er, um sein inneres Gleichgewicht wieder herzustellen? Wie steuert der Klient sein Verhalten, wie geht er mit spontanen Impulsen um, wie bezieht er Andere in sein Verhalten mit ein? 5.3 Fallbezogene Interventionsbeispiele Michael ist 16 Jahre alt. Seit seinem 3. Lebensjahr lebt er wegen Verwahrlosung – seine Mutter hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung – in einer Pflegefamilie und kann sich dort immer noch nicht gut integrieren. Einmal erzählt er mir, dass er stundenlang im kalten Wasser stand, um Kindern beim Ein- und Aussteigen aus Ruderbooten zu helfen. Erst auf meine Nachfrage wird ihm bewusst, dass er kein Empfinden für Kälte hat. Ausgehend von seiner eingeschränkten Körperwahrnehmung beschäftigen wir uns intensiver mit seiner Selbstwahrnehmung, was ihm hilft, sich besser zu verstehen. Ada war ein ungewolltes Kind, welches die Mutter aufgrund gravierender familiärer Belastungen im ersten Lebensjahr nicht annehmen konnte. Sie ist im Kindergarten schüchtern und zu Hause tyrannisch. Wenn sie im gemeinsamen Spiel mit Knete sieht, dass ich mir eine bestimmte Farbe nehmen möchte, verlangt sie sofort, dass ich sie an sie abgebe. Ich akzeptiere das zunächst, woraufhin sie immer bestimmender wird. Als ich dieses Spiel deshalb nicht mehr mitmache und mich weigere, wird sie sichtlich wütend. Meine Verbalisation ihres Gefühls führt nur noch zu mehr Anspannung. Erst als ich mich umstelle und ihr versuche zu erklären, was ich vermute, was in ihr abläuft, entspannt sie sich zusehends und nimmt das Spiel wieder auf, nun deutlich kooperativer. Der achtjährige Friedel hat einen psychisch kranken Vater, die Mutter ist durch den stark hyperaktiven älteren Bruder zusätzlich gefordert, sodass er kaum Aufmerksamkeit bekam. Mit fünf Jahren fing er an, wieder einzukoten und einzunässen und sich bei jeder Anforderung schreiend auf den Boden zu werfen. Er spielt 17 Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Jürgens-Jahnert gerne mit mir am Tischkicker, benennt seine Spieler nach seiner Lieblingsmannschaft und ärgert sich extrem, wenn seine Schalker verlieren. Er läuft rot an und steht kurz davor, sich auf den Fußboden zu werfen und zu schreien, wie er es zu Hause und in der Schule macht, wenn die Erregung ihn überflutet. Dann kommen wir auf die Idee, seine Mannschaft nicht mehr Schalke 04 zu nennen, sondern es ist jetzt „irgendeine unbekannte Mannschaft”. Er kann es jetzt besser aushalten zu verlieren, und weil er entspannter ist, spielt er besser und gewinnt öfters. Dann darf es doch wieder Schalke sein, und es war sogar ein Auswärtsspiel in Bremen, als er gewinnt! So lernt er, seinen Erregungszustand durch seine Voreinstellungen zu steuern – und zwar sowohl, was seine negativen als auch seine positiven Gefühle angeht. Nino ist 12 Jahre alt und hat bereits eine lange Vorgeschichte impulsivaggressiven Verhaltens, über das er langsam zu reden lernt, allerdings ohne ersichtliche Wirkung. Danach spielt er gerne ein Eishockey-Tischspiel und reagiert meistens überzogen heftig, wenn es nicht so läuft, wie er möchte, bis eine Figur zu Bruch geht. Diese gemeinsame Situation bietet uns die Gelegenheit, erlebnisnah über seine ihm bis dahin nicht bewussten inneren Vorgänge so ins Gespräch zu kommen, dass es mit wirklicher Offenheit und Bezogenheit verbunden ist. Gerade bei Jungen im Alter von Nino erlebe ich es häufiger, dass sie zwar über Computerspiele und Mitschüler viel, über sich aber kaum wirklich reden können. Diese Fähigkeit entwickelt sich in der Therapie erst nach und nach, oft eher im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Spielen als im Gespräch selber. Das wird verständlich, wenn man bedenkt, dass affektives Einschwingen in der frühen Kindheit der Sprachentwicklung vorausgeht und die Voraussetzung dafür ist, dass sich das Selbst weiterentwickeln kann, dass auch ein verbales Selbst (Stern, 1992) entstehen kann. Bei vielen Klienten sehe ich eine Kombination von struktureller und inkongruenzbedingter Störung. Die sechsjährige Eva hat deutliche Defizite in der Steuerung ihrer Impulse und insbesondere in der Selbstwahrnehmung. Die Eltern tolerieren zwar ihre laute und ungestüme Art, finden aber selber keinen wirklichen Zugang dazu und können ihr so nicht helfen, ihre selbststrukturellen Defizite abzubauen. Während die Erzieherinnen in ihrem ersten Kindergarten mit ihr gut umgehen können, wird sie nach einem Wechsel aufgrund des Umzuges der Eltern von den neuen Erzieherinnen häufig geschimpft und bestraft, ohne dass sie zu Hause davon erzählt. Sie beginnt wieder einzunässen, worauf dann auch die Eltern negativ reagieren, sie unter Druck setzen, ihr Vorhaltungen machen. In ihrem inneren Prozess ist sie in einen Widerspruch geraten zwischen der Zuschreibung der Eltern einerseits: „Du bist ein Kind, das gerne in den Kindergarten 18 Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen geht.” und ihrem unbewussten aktuellen Erleben andererseits: „Im neuen Kindergarten geht es mir schlecht, ich will da nicht hin.” In solchen Widersprüchen sehen Behr, Hölldampf und Hüsson (2009) mögliche Kerne kindlicher Inkongruenz. In der Spielpsychotherapie erlebe ich zunächst ihre impulsive und unruhige Seite. Sie ist wenig mit mir im Kontakt und wechselt oft ihre Spielthemen. Durch enge Bezogenheit und affektives Mitschwingen entsteht nach und nach mehr Kontakt und innere Kontinuität. Erst dann inszeniert sie im Spiel mit dem Bauernhof auf einer selbstgewählten symbolischen Ebene ihren Konflikt im Kindergarten: Das Pferd wird aus dem Stall (zu Hause) geritten zum Springparcour (Kindergarten), worauf es sich zunächst zu freuen scheint. Vor dem Hindernis verweigert es sich dann aber und geht zurück zum Stall – was sie unbewusst selber gerne machen würde. Dass das Pferd Angst hat, weil hinter dem Hindernis ein böses Tier lauert (bedrohliche Erzieherinnen), ist ihrer Selbstwahrnehmung in dem Moment noch nicht zugänglich, denn bei der Spielhandlung zeigt sie keinerlei affektive Beteiligung. Diese erschließt sich ihr erst durch mein Vorausgehen, indem ich meine in der Spielsituation entstehenden Wahrnehmungen und Fragen einbringe. So spürt sie zunächst, dass das Pferd sich bedroht fühlt und findet dann einen Begriff dafür („ein Wolf”). Als sie später die von mir eingebrachte Bezeichnung des Affektes aufgreift und direkt auf sich bezogen sagt: „Ich habe auch Angst.”, hat sie einen Zugang zu ihrer bislang unbewussten inneren Spannung gefunden (die sich dadurch ersichtlich löst) und gleichzeitig ihre Wahrnehmungsfähigkeit für die Gefühlsqualität ihrer Affekte weiterentwickelt. 5.4 Zusammenarbeit mit den Eltern Auch für die Elternarbeit liefert die Theorie der Selbststrukturstörung wertvolle Anregungen. Sie hilft den Eltern, ihr Kind neu zu verstehen. In der Regel schauen Eltern auf die hinter dem Verhalten ihrer Problemkinder vermuteten Motive: Das Kind will mächtiger sein als ich, ist faul und rechthaberisch; es macht in die Hose, um mich zu ärgern; es ist computersüchtig; es ist aggressiv usw. Wenn es gelingt, den Blick auf das spezifische psychische Funktionieren des Kindes oder Jugendlichen zu lenken, kann ein tieferes Verstehen beginnen: Der junge Mensch versucht, seine Erregungszustände zu kontrollieren; er nimmt seinen Körper und damit auch seine Ausscheidungsorgane nicht gut wahr und kann sich nicht gut regulieren; er zieht sich zurück, weil er andere nicht gut aushalten kann; er schlägt sofort zu, weil er über keine intrapsychischen Kapazitäten verfügt, um Konflikte zu klären. 19 Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Jürgens-Jahnert Eltern fällt es oft schwer zu unterscheiden, was ihr Kind aufgrund seiner psychischen Erkrankung nicht kann und was es nicht tun will. Häufig tendieren sie dazu, Letzteres überzubetonen. Als Therapeut in das entgegengesetzte Extrem zu verfallen und jedes Problemverhalten mit der psychischen Störung zu erklären, wird meistens nicht der Lebensrealität gerecht, stellt seine Glaubwürdigkeit in Frage und das Kind/den Jugendlichen von jeder Selbstverantwortung frei. Hier hilft es eher, gemeinsam mit den Eltern konkrete Problemsituationen zu analysieren unter Einbezug des professionellen Wissens um die Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischen Störungen sowie ihren Auswirkungen. Gerade dazu liefert die Theorie der Selbststrukturstörung hilfreiche und z.T. neue Einsichten. Auf dieser Grundlage kann versucht werden, begründet zu unterscheiden, was das Kind nicht kann und was es nicht will, um anschließend mögliche Konsequenzen zu überlegen. Dann können Eltern auf ihre Kinder wieder angemessener reagieren und zwar sowohl in Richtung eines besseren Verstehens als auch bezüglich ihres Erziehungsverhaltens. 6. Implikationen für die personzentrierte Störungslehre Nach der personzentrierten Vorstellung entwickelt sich das Selbst aus den Erfahrungen, die das Kind mit sich und seinen Bezugspersonen macht (Rogers, 1987). Damit das Kind seine Erfahrungen integrieren kann, muss es in diesem Prozess von einer kongruenten und wertschätzenden Bezugsperson empathisch begleitet werden (was übrigens von Fonagy auch so gesehen wird). Wesentliche Bestandteile einer Erfahrung sind Körpererleben, Affekt und Kognition. Durch die organismische Bewertung werden Erfahrungen (vorwiegend unbewusst) daraufhin eingeschätzt, in welchem Maße sie im Sinne der Aktualisierungstendenz der Erhaltung und/oder der Entfaltung des Individuums dienen. Dabei fungiert der Affekt als Grundlage für diese Bewertung (Eckert, Biermann-Ratjen und Höger, 2006). Da jeder Mensch seine eigene Bewertung seiner Erfahrungen vornimmt, kann nur dieser genau um seine Bewertungen wissen. Als Außenstehender kann ich lediglich versuchen, mich seinem inneren Bezugsrahmen möglichst weit empathisch anzunähern. Die Entwicklung einer inneren Bewertungsinstanz ist nach Rogers (1987) im Organismus angelegt. Wenn das Kind ausreichend positive Beachtung erfährt, wird es seine individuellen Bewertungsbedingungen entwickeln, sodass es jede Erfahrung richtig bewerten kann, ob sie der Aktualisierungstendenz entspricht, d.h. ob es für die Erhaltung und Entfaltung des Organismus förderlich ist. Dabei geht Rogers davon aus, dass ein Kind seine gefühlsmäßigen Reaktionen (die ja ein wesentlicher Bestandteil jeder Erfahrung sind) angeborenerweise potenziell angemessen wahrnehmen kann. Eine Störung der psychischen Entwicklung kann 20 Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen nach dem bisherigen Verständnis dann entstehen, wenn sich das Kind nach den Vorgaben der Bezugsperson richten muss, um ihre positive Beachtung zu erlangen. Dann wird es seine Bewertungsbedingungen entsprechend verformen, um sein lebensnotwendiges Bedürfnis nach positiver Beachtung erfüllt zu bekommen, was zu Inkongruenzen führt. Dank der empirischen Säuglings- und Kleinkindforschung und der Hirnforschung wissen wir nun allerdings, dass sich die subjektive Wahrnehmung eigener Affekte und ihre mentale Verarbeitung im Kleinkind entwickeln muss und dass dies nur dann gelingt, wenn die Bezugsperson dabei in enger Bezogenheit mit dem Kind ist. Erst das affektive Einschwingen von Seiten der Bezugsperson in den ersten 15 Lebensmonaten und ihre Verfügbarkeit über mentale Bilder des Kindes ermöglichen es diesem, auf der Ebene der Selbstwahrnehmung und der kognitiven Verarbeitung diejenigen inneren Strukturen zu schaffen, die es für einen adäquaten Umgang mit seinen Affekten braucht. Wenn es dem Kind nun an diesen förderlichen Entwicklungsbedingungen zu sehr fehlt, kann es keine angemessene Wahrnehmung der Gefühlsqualität seiner Affekte und oft auch eigener Körperempfindungen entwickeln. Da es somit den Signalcharakter der Affekte nicht entschlüsseln kann, kann es soziale Situationen nicht richtig deuten und nicht bezogen reagieren. Die das Individuum überflutende Erregung beeinträchtigt die Entwicklung seiner Steuerungs- und Regulationsfähigkeit. Auf der kognitiven Ebene wird die Fähigkeit zur mentalen Verarbeitung beeinträchtigt, sodass eine innere Affektregulierung nicht möglich ist und die Erregung externalisierend abreagiert wird. Dies geschieht oft mit Verhaltensweisen, die ungesteuert ablaufen und von Anderen häufig als destruktiv erlebt werden, dem Akteur aber ein Gefühl der Entlastung von seinem aversiven Erregungszustand vermitteln. Bezogen auf das Konzept der organismische Bewertung bedeutet dies, dass nicht nur – wie bislang angenommen – der Bewertungsprozess störanfällig ist, sondern auch die Bewertungsinstanz selber. Denn wenn Affekte nicht oder nicht richtig wahrgenommen werden können, d.h. die subjektive Gefühlsqualität nicht zugänglich ist, fehlt dem Organismus die differenzierte Information zur Bewertung einer Erfahrung. Die organismische Bewertung kann nicht oder nicht ausreichend deutlich unterscheiden, ob eine Erfahrung positiv im Sinne der Aktualisierungstendenz ist oder nicht, sondern sie richtet sich danach, ob sie das Erregungsniveau erhöht oder reduziert. Es werden dann primär nicht diejenigen Erfahrungen gesucht, die im konstruktiven Sinne die Entwicklung des Organismus voranbringen, sondern solche, die entweder mit wenig Erregung verbunden sind oder vorhandene Übererregung abführen. Das sind dann solche Verhaltensweisen wie Rückzug, Ausüben von Dominanz oder Aggressivität gegen Sachen, gegen Andere oder gegen sich selbst. Hierin sehe ich den Mechanismus der Verstärkung negativer Verhal21 Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Jürgens-Jahnert tensweisen, die zu den optimistischen Vorstellungen von der individuellen Entwicklung des personzentrierten Konzeptes im Widerspruch steht. 7. Schluss Als ganzheitlich orientierte Psychotherapeuten steuern wir unsere Interventionen nicht ausschließlich über den Kopf, sondern beziehen unsere Gefühle, innere Vorstellungen, Bilder und Fantasien mit ein. Mit der Zeit entwickelt sich daraus die professionelle Intuition (Buchholz, 2007), die es uns als Therapeuten ermöglicht, spontan und direkt, trotzdem ganzheitlich und mit optimierter Passung (Fröhlich-Gildhoff, 2007) therapeutisch zu agieren. Damit das auch für strukturbezogene Interventionen gelten kann, muss ich mich als Therapeut mit meiner eigenen Geschichte des affektiven Einschwingens beschäftigen und meine spezifischen strukturellen Defizite kennen lernen. Seitdem ich diese theoretischen Überlegungen mit meiner therapeutischen Praxis verbinden kann und meine auf mich selber bezogenen Erfahrungen einbeziehe, erschließt sich mir eine neue Welt, deren Vorhandensein ich mir vorher nicht vorstellen konnte. Das macht Therapie wieder spannend und ermöglicht neue Entwicklungsverläufe. Die oben erwähnte Zunahme von selbststrukturellen Störungen in der psychotherapeutischen Praxis erklärt sich für mich mittlerweile nicht mehr in erster Linie mit einer absoluten Zunahme dieser Störungen, sondern primär durch verändertes Erziehungsverhalten. In der Vergangenheit waren es externale Regeln, Konventionen, Grenzen und Werte, die durch Erziehung vermittelt wurden und dem Individuum eine äußerliche Struktur vorgaben, in der es sich bewegen konnte. Durch die kontinuierliche Abnahme in der Vermittlung solcher Strukturvorgaben (Winterhoff, 2008) wird die handlungsleitende Bedeutung innerer Strukturen immer wichtiger. Ich sehe uns gesellschaftlich an dem Punkt, diesen Wandel wahrzunehmen und psychotherapeutisch darauf zu reagieren. Auch wenn wir momentan überwiegend mit den daraus entstehenden Problemen konfrontiert sind, sehe ich im Prozess des Austausches externaler gegen innerpsychischer Strukturen eine insgesamt positive Entwicklung, zu der wir als personzentrierte Psychotherapeuten mit unserer großen Beziehungskompetenz einen signifikanten Beitrag leisten können. Literatur Arbeitskreis OPD-KJ (2007). Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik im Kindes- und Jugendalter. Bern: Huber. 22 Jürgens-Jahnert Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Behr, M. (2002). Therapie als Erleben der Beziehung – Die Bedeutung der interaktionellen Theorie des Selbst für die Praxis einer personzentrierten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. In: BoeckSingelmann, C., Ehlers, B., Hensel, T., Kemper, F., u. Monden-Engelhardt, Ch. (Hrsg.): Personzentrierte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen, Bd. 1, S. 95-122. Göttingen: Hogrefe. Behr, M. (2009). Die interaktionelle Therapeut-Klient-Beziehung in der Spieltherapie – Das Prinzip Interaktionsresonanz. In: Behr, M., Hölldampf, D. und Hüsson, D. (Hrsg.): Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen, S. 37-58. Göttingen: Hogrefe. Behr, M., Hölldampf, D. und Hüsson, D. (2009). Beziehung und Methode – Theorien und personzentriertinteraktionelle Behandlungskonzepte bei Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien. In: Behr, M., Hölldampf, D. und Hüsson, D. (Hrsg.): Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen, S. 13-33. Göttingen: Hogrefe. Beutel, M. (2009). Vom Nutzen der bisherigen neurobiologischen Forschung für die Praxis der Psychotherapie. Psychotherapeutenjournal 4/2009, S. 384-392. Buchholz, M. B. (2007). Entwicklungsdynamik psychotherapeutischer Kompetenz. Psychotherapeutenjournal, 4/2007, S. 373-382. Ciompi, L. (1998). Affektlogik. Über die Struktur der Psyche und ihre Entwicklung. Stuttgart: Klett-Cotta. Cremerius J. (1979). Gibt es zwei psychoanalytische Techniken? Psyche – Z Psychoanal 33, S. 577-599. Damasio, A. R. (2002). Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins. München: List. Dornes, N. (1993). Der kompetente Säugling. Frankfurt am Main: Fischer. Dornes, N. (1997). Die frühe Kindheit. Frankfurt am Main: Fischer. Eckert, J., Biermann-Ratjen, E.-M. und Höger, D. (Hrsg.) (2006). Gesprächspsychotherapie – Lehrbuch für die Praxis. Heidelberg: Springer. Finke, J. (o.J.). Das Konzept „Unbewußt” und die klientenzentrierte Psychotherapie. In: Behr, M., Petermann, F., Pfeiffer, M. und Seewald, C. (Hrsg.): Jahrbuch für personzentrierte Psychologie und Psychotherapie, Band 1. Salzburg: Otto Müller. Fonagy, P. u. Target, M. (2004). Frühe Interaktion und die Entwicklung der Selbstregulation. In: StreekFischer, A. (Hrsg.): Adoleszenz, Bindung, Destruktivität, S. 105-135. Stuttgart: Klett-Cotta. Fonagy, P., Gergely, G. Jurist, E.L., Target, M. (2008). Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst. Stuttgart: Klett-Cotta. Fröhlich-Gildhoff, K. (2007). Wirkfaktoren in der Kinder- und Jugendpsychotherapie - Darstellung eines langfristigen Forschungsprojekts. In: J. Hein u. K.-O. Hentze (Hrsg.): Das Unbehagen an der (Psychotherapie-)Kultur, S. 219-231. Bonn: Dt. Psychologen Verlag. Fröhlich-Gildhoff, K. u. Hanne, K. (1996). Frühe Beziehungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. In: Boeck-Singelmann, C., Ehlers, B., Hensel, T., Kemper, F., u. Monden-Engelhardt, Ch. (Hrsg.): Personzentrierte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen, Bd. 1, S. 297-320. Göttingen: Hogrefe. Fröhlich-Gildhoff, K., Hufnagel, G. u. Jürgens-Jahnert, S. (2004). Auf dem Weg zu einer „Allgemeinen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie”. In: Michels, H.-P. u. Dittrich, R. (Hrsg.): Auf dem Weg zu einer allgemeinen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, S. 161-194. Tübingen: dgvt-Verlag. Fröhlich-Gildhoff, K. u. Jürgens-Jahnert, S. (2010). Kinder mit ADHS-Symptomen – Betrachtungen aus einer integrierenden entwicklungspsychologischen und personzentrierten Perspektive. Gesprächspsychotherapie und Personenzentrierte Beratung, 3/10, S. 162-170. Fröhlich-Gildhoff, K., Mischo, C. und Castello, A. (2009). Entwicklungspsychologie für Fachkräfte in der Frühpädagogik. Kronach: Carl Link. Gendlin, E. T. u. Wiltschko, J. (1999). Focusing in der Praxis. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta. Hüther, G. (2001). Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Göttingen: Vandenhoek u. Ruprecht . 23 Selbststrukturstörungen bei Kindern und Jugendlichen Jürgens-Jahnert Hüther, G. (2004). Die neurobiologische Verankerung von Erfahrungen und ihre Auswirkungen auf das spätere Verhalten. Gesprächspsychotherapie und Personenzentrierte Beratung, 35, (4), S. 246-252. Hüther, G. (2005). Die Macht der inneren Bilder. Wie Visionen das Gehirn den Menschen und die Welt verändern. Göttingen: Vandenhoeck u. Rupprecht. Hüther, G. (2007). Die Evolution der Liebe. Göttingen: Sammlung Vandenhoek. Hüther, G. u. Bonney, H. (2010). Neues vom Zappelphilipp. Mannheim: Patmos. Jürgens-Jahnert, S. (1997). Enuresis. In: Eckert, J., Höger, D. u. Linster, H.W. (Hrsg): Praxis der Gesprächspsychotherapie – Störungsbezogene Falldarstellungen, S. 163-187. Stuttgart: Kohlhammer. Jürgens-Jahnert, S. (2002a). Ätiologie und Behandlung der kindlichen Enuresis aus personzentrierter Sicht. In: Boeck-Singelmann, C., Ehlers, B., Hensel, T., Kemper, F., u. Monden-Engelhardt, Ch. (Hrsg.): Personzentrierte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen, 2. Aufl., Bd. 1, S. 339-367. Göttingen: Hogrefe. Jürgens-Jahnert, S. (2002b). Therapieeinleitung und Diagnostik in der personzentrierten Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen: einige theoretische Überlegungen und praktische Anregungen. In: Boeck-Singelmann, C., Ehlers, B., Hensel, T., Kemper, F., u. Monden-Engelhardt, Ch. (Hrsg.): Personzentrierte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen, 2. Auflage, Bd. 2, S. 257-285. Göttingen: Hogrefe. Lux, M. (2007). Der Personzentrierte Ansatz und die Neurowissenschaften. München: Reinhardt. Mahler, M. S., Pine, F. und Bergman, A. (1975). Die psychische Geburt des Menschen. Frankfurt a.M.: Fischer. Rogers, C. R. (1987). Eine Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen Beziehungen (Orig.: 1959). Köln: GwG-Verlag. Rogers, C. R. (1994). Entwicklung der Persönlichkeit. 10. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta. Roth, G. (1995). Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. 2. Auflage. Frankfurt: Suhrkamp. Rudolf, G. (2006). Strukturbezogene Psychotherapie. 2.Auflage. Stuttgart: Schattauer. Singer, W. (2002). Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung. Frankfurt: Suhrkamp. Stern, D. N. (1992). Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart: Klett-Cotta. Stumm, G., Wiltschko, J. u. Keil, W. W. (2003). Grundbegriffe der Personzentrierten und Focusingorientierten Psychotherapie und Beratung. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta. Thomas A. u. Chess, S. (1989). Temperament and Personality. In: Kohlstamm, G. A., Bates, J. A. u. Rothbart, M.K. (Hrsg.): Temperament in Childhood, S. 249-261. New York: Wiley. Trautmann-Voigt, S. u. Moll, M. (2010 (i.p.)). Bindung in Bewegung. Konzept und Leitlinien für eine psychodynamisch fundierte Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie. Gießen: Psychosozial-Verlag. Tyson, P. u. Tyson, R.L. (1997). Lehrbuch der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer. Verny, T. u. Kelly, J. (1983). Das Seelenleben des Ungeborenen. Berlin, Wien: Ullstein. Weinberger, S. (2001). Kindern spielend helfen. Weinheim, Basel: Beltz. Winnicott, D. W. (1974). Reifungsprozesse und fördernde Umwelt. München: Kindler. Winterhoff, M. (2008). Warum unsere Kinder Tyrannen werden oder die Abschaffung der Kindheit. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. 24

![Juergens-Jahnert Hollick Froehlich-Gildh[...]](http://s1.studylibde.com/store/data/010171805_1-98c9fb21e13885c0416efe00036e957a-300x300.png)