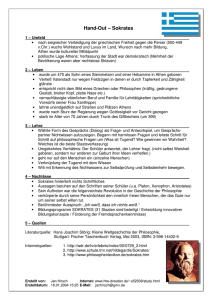

Die sokratische Methode

Werbung