Spirituals und Gospelsongs

Werbung

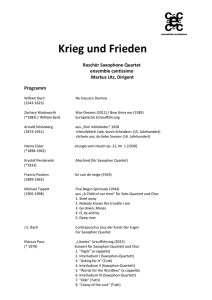

Suche nach dem Licht: Spirituals und Gospelsongs Mitte der 1960er Jahre organisierte der Jazz-Experte Joachim-Ernst Berendt ein Spiritual- und Gospelfestival. Dazu lud er Reverend Samuel Kelsey aus Washington ein und einige seiner Gemeindemitglieder: in den Schwarzwald, in die romantische Klosterkirche in Alpirsbach. Einige ältere Schwarzwälder waren entsetzt, als er Gospelgesänge anstimmte. Sie glaubten ihre Kirche „entweiht“. Zu Beginn des Auftrittes sagte Reverend Kelsey etwas sehr Bezeichnendes für die Musik: „In unseren Liedern ist Gott hier – da, wo du und ich jetzt stehen.“1 Mit anderen Worten: Gott ist unter uns. Er lässt Nähe zu, menschliche Wärme, Emotionen. Die Frage ist nicht, ob gottesdienstliche Regeln buchstabengetreu erfüllt werden, sondern ob die Menschen ergriffen werden. Aus dieser Haltung resultiert eine Intensität, die eng mit der Sozialgeschichte dieser Musik verbunden ist: der Suche nach dem Licht. Die Botschaften, die die Spirituals und Gospelsongs vermitteln, sind keineswegs nur historische. Sie bleiben aktuell, so lange es Ghettos gibt, soziale Ungerechtigkeit, Kinder an Hunger sterben, Kriege angezettelt und Menschen wegen kultureller, sozialer und religiöser Herkunft erniedrigt, angegriffen und verfolgt werden. Ich kenne übrigens keinen Spiritual-Gospel-Text, in dem das Wort „Rache“ vorkommt. Get away, Jordan – Alltagserfahrungen Im Jahre 1619 betrat nachweislich der erste Schwarze amerikanischen Boden. 1650 wurde die Sklaverei in den britischen Kolonien Amerikas gesetzlich anerkannt. 1787 fand sie indirekt Anerkennung in der Verfassung der USA. 1808 wurde der Import von Sklaven zwar für alle Staaten der Union verboten. Dennoch existierte die Sklaverei im Süden weiter, teils durch Geburten, teils durch illegale Importe. 1810 lebten in den Südstaaten der USA rund 1 Million Sklaven. Seit den 1730er Jahren ergriff eine starke religiöse Bewegung die Kolonien, die so genannte „große Erweckungsbewegung“. Deren Ziel war es, Religion über die sonntäglichen Gottesdienste hinaus im gesamten Leben zu verankern. Missionare verschiedener protestantischer Glaubensrichtungen zogen durch die Lande und hielten „Camp Meetings“ ab: Das waren effektvolle religiöse Veranstaltungen in Zelten, die die gesamte Bevölkerung ergreifen sollten. Dabei wurde bewusst auf emotionale Wirkungen gesetzt, auch auf Körpersprache. Eine besondere Bedeutung bei diesen „Camp Meetings“ erlangte eine Sammlung von Hymnen und „Spiritual Songs“, die der anglikanische Pfarrer Isaac Watts 1707 herausgegeben hatte. In dieser Zusammenstellung fanden sich sowohl ältere Weisen als auch Neukompositionen. („Spiritual Songs“ – Spirituals – bedeutet ganz allgemein geistliche Lieder, erst später wird darunter im besondere Gesänge der Schwarzen, „Black Spirituals“ verstanden.) Obwohl ursprünglich nicht für die Kolonien entstanden, sprachen viele Gesänge auch die Sklaven an, und zwar aus mehreren Gründen: Zum einen verstand Watts (1674– 1748) das Christentum vor allem als Religion für Arme und Entrechtete; zum anderen 1 Stimmen! Stimmen! Chöre der Welt. Hrsg. von Joachim-Ernst Berendt, 3 CDs. JARO 4217/18/19, S. 24 liegen Ursachen in der musikalischen Struktur selbst begründet: Viele Gesänge waren so konzipiert, dass eine Zeile zunächst vorgesungen wurde (vom Pfarrer, Missionar etc.) und die Gemeinde wiederholte. Auf diese Weise konnte man fehlende Gesangbücher ersetzen und zugleich Analphabeten die Lieder beibringen. Darüber hinaus entsprach diese Praxis des Vor- und Nachsingens einem grundlegenden Schema afrikanischer Musiktradition. So kam es, dass die schwarzen Sklaven auf die Sammlung von Watts zurückgriffen, als sie sich im frühen 19. Jahrhundert ein eigenes Repertoire schufen – ein Repertoire, das wir heute in engerem Sinne unter „Spiritual“ verstehen. Im Gebrauch der Schwarzen wurde aus den Vorlagen aber etwas Eigenes, geprägt durch eine Vortragsweise, die mit westeuropäischen Maßstäben nicht nachzuvollziehen ist. Praktiziert wurde dieses Repertoire zunächst vor allem außerhalb der Gottesdienste: oft über Stunden hinweg gesungen, begleitet durch eine Art Reigentanz („ring shout“), durch lebhaftes Fußstampfen und Händeklatschen. Die Gesänge wurden zum Ausdruck eigener Lebenserfahrung. Sie spiegelten das Ringen nach Freiräumen – zwischen Fremdherrschaft und Selbstbehauptung, zwischen rücksichtsloser Missionierung und eigenen kulturellen Wurzeln. Biblische Botschaften nahmen Alltagserfahrungen und Sehnsüchte auf: zum Beispiel die Berichte über die Befreiung Israels aus ägyptischer Gefangenschaft (Go down Moses), die Eroberung und Zerstörung Jerichos (Joshua fit de battle of Jericho) oder das Überwinden des Jordan (Get away, Jordan). Faszinierend „Andersartiges“ – Konzerttourneen Schon im Laufe des 19. Jahrhunderts nahm die Entwicklung des Spirituals einen folgenreichen Weg, der nicht zuletzt mit dem Bemühen vieler Schwarzer zusammenhing, Akzeptanz in der Welt der Weißen zu finden, wenigstens ein Stück weit. So wurde versucht, Spirituals den Traditionen komponierter Musik anzupassen. Dabei verloren sie im Gewand mehrstimmiger Chorsätze viele der spezifischen Ausdrucksweisen der Schwarzen. Es wurde nach westeuropäischen Vorstellungen „sauber“ gesungen. Abgesehen von ein paar melodischen Wendungen und synkopierter Rhythmik erinnerte kaum etwas mehr an die Ursprünge. Vor allem war das improvisatorische Element genau fixierten Abläufen gewichen. In dieser geglätteten Ausdruckshaltung hielten die Spirituals Einzug im bürgerlichen Musikleben. In den Gottesdiensten der Schwarzen jedoch waren sie in dieser Form nicht mehr zu gebrauchen. Stattdessen wurden sie zu Attraktionen in Konzerten zu Effekten für ein weißes Publikum, vermarktet von Managern und später Medien. Eine große Rolle spielten dabei amerikanische Schul- und Universitätschöre, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch ihre Auftritte dringend benötigte finanzielle Mittel sammelten. Zu ihnen gehörten die Fisk Jubilee Singers aus Nashville Tennesse, denen viele Ensembles folgten. Sie machten Spirituals nicht nur in Amerika bekannt, sondern zwischen 1871 und 1880 auch in Europa. Dabei warben sie in Konzertankündigungen damit, „die Lieder von allen ungebührlichen Afrikanismen“ gereinigt zu haben. Große Erfolge feierten die Fisk Jubilee Singers u. a. auch in einem Konzert im Leipziger Gewandhaus. Viele Konzertbesucher damals besaßen eine besondere Empfänglichkeit für alles vermeintlich „Exotische“. Vor diesem Hintergrund erlebten sie die Gesänge als faszinierendes „Andersartiges“ – gleichwohl fernab von den Ursprüngen. Auch Komponisten fühlten sich magisch angezogen von der populär werdenden Ausdruckswelt. Sie begannen, selber Spirituals zu schreiben, oder sie kleideten überlieferte Ge- sänge in vielstimmige Vokalsätze – europäisch. Ekkehard Jost beschrieb einmal die Entwicklung des Jazz als eine „kulturelle Enteignung der afroamerikanischen Musiker durch die weiße Kulturindustrie“2. Damit ist zugleich Wesentliches über Entwicklungswege von Spirituals und Gospelsongs gesagt, die sich ja immer wieder mit dem Jazz berühren, ja eine seiner tiefen Wurzeln bilden. Spirituals? Gospelsongs? Gerade habe ich Spiritual und Gospelgesang in einem Atemzug genannt. Lassen sie sich genau scheiden und wenn ja: wie? In der Literatur finden sich mehrere Erklärungsversuche: 1. Spirituals würden mehr auf dem Alten, Gospelsongs auf dem Neuen Testament (Gospelsong = „Lieder des Evangeliums“) beruhen, 2. die Unterschiede bestünden vor allem darin, dass Spirituals älter seien und die Gospelgesänge jünger, letztere würden zudem von Komponisten stammen. (Zu diesem Argument sei als Fußnote entgegnet: Eine ganze Reihe traditioneller Spirituals wurden auch in das Gospelrepertoire übernommen, von Gospelmusikern gesungen und gespielt, in immer wieder neuen Gewändern bearbeitet), 3. die Abgrenzung sei in der Besetzung zu sehen: Gospellieder seien vor allem durch Solisten gesungen und verbreitet worden (aber: was wäre ein Gospelgottesdienst ohne das Einstimmen und den gesteigerten Gesang der Gemeinde?). Alle diese Erklärungsmodelle scheinen mehr Unklarheiten zu erzeugen als Antworten zu geben. Deshalb sei eine weitere Ansicht hinzugefügt – für mich die überzeugendste. Sie stammt von Theo Lehmann, der 1962 eine grundlegende Studie über Spirituals vorgelegt hat. Er schreibt, dass „das Verhältnis der Gospel Songs […] zu den älteren […] Spirituals […] so eng ist, daß es ungerechtfertigt“ sei, „beide Formen […] als ‚completely different’ zu bezeichnen“.3 Pfingsterweckungs-Kirchen und Guitar Evangelists Die Wurzeln vieler Gospelsongs führen zurück zu den Erweckungsbewegungen im 19. Jahrhundert. Diese wurden geprägt durch unterschiedliche Glaubensgemeinschaften: vor allem die Baptisten, die Methodisten und die sogenannten „Pfingsterweckungs-Kirchen“. Die „Pfingsterweckungs-Kirchen“ bildeten sich Mitte des 19. Jahrhunderts. In ihnen wurden religiöse Äußerungen besonders leidenschaftlich artikuliert und auch musikalisch oft bis zur Ekstase gesteigert. Die „Pfingsterweckungs-Kirchen“ fanden nach der Sklavenbefreiung wachsenden Zulauf – vor allem von armen Schwarzen im Süden. Die schwarze Mittelschicht dagegen gehörte eher den „gesetzteren“ babtistischen und methodistischen Glaubensgemeinschaften an. Joachim-Ernst Berendt hat auf der ersten der drei CDs Stimmen! Stimmen! Chöre der Welt einen Ausschnitt aus einer Gospelpredigt mit Samuel Kelsey (1906–1993) veröffentlicht, jenem Reverend, der Mitte der sechziger Jahre in der Klosterkirche von Alpirsbach zu Gast war. Dieser Ausschnitt stammt aus Kelseys Washingtoner Kirche, der „Tempel Church of God in Christ“. Kelsey hatte sie 1923 gegründet. Sie folgt der Tradition der „Pfingsterweckungs-Kirchen“, speziell der Richtung der 1895 gegründeten „Gemeinde Gottes in Christo“ (gegründet von einem schwarzen Pfarrer). Dort wurde eine intensive leidenschaftliche Musik praktiziert und es waren alle Arten von Instrumenten zuge2 Ekkehard Jost: Sozialgeschichte des Jazz. Erweiterte Neuausgabe. Frankfurt a. M. 2003: Zweitausendeins, S. 49 3 Theo Lehmann: Negro Spirituals. Geschichte und Theologie. Neuhausen-Stuttgart 1996: Hänssler, S. 121 lassen. Durch eine eigene Radiosendung war Kelsey darüber hinaus einem großen Publikum bekannt. Die Techniken des Predigens bilden ein eigenes Kapitel des sacred singing, zumal die Wirkung der Botschaften des Evangeliums wesentlich von der Vitalität des Mediums, das der Prediger darstellt, abhängt: vor allem von der Ausdruckskraft der Stimme, von deren Suggestivität, die sich während des Gottesdienstes steigert. Dabei lassen sich prinzipiell mehrere Phasen unterscheiden: dirty singing, shouting und screaming. Diese Phasen des Rezitierens unterscheiden sich hinsichtlich des „Tons“ (des gesprochenen, melodramatischen, rezitativischen und gesungenen), hinsichtlich der Stimmfärbung, auch der textlichen und strukturellen Mittel. Sie sind durchsetzt mit Wechselgesang und münden oft in ekstatischen Entladungen, schreiartigen Lauten und teilweise dem sogenannten „Sprachgebet“, dem „Sprechen in fremden Zungen“ (mit theologischem Hintergrund im Ersten Brief der Korinther). Mit den einzelnen Phasen sind also unterschiedliche, das heißt zunehmende Intensitätsgrade verbunden, mit der die Gemeinde religiös-emotionelle Erregung versetzt wird, gipfelnd im „sreaming“, das sich häufig in kreischenden ekstatischen Ausbrüchen offenbart. Bestimmte dieser Elemente finden sich auch im weltlichen Bereich, im Jazz wie in den Worksongs (Arbeitsliedern). Dieser Gliederung ist aber grundsätzlicher Natur. Darüber hinaus sind individuelle Ausdrucksmomente der Prediger zu berücksichtigen, das persönliche „Charisma“, das maßgeblich über die Ausstrahlung auf die Gemeinde entscheidet. Neben Kelsey sei ein weiterer namhafter Prediger genannt: J. M. Gates (geb. 1884/85, Todesdatum unbekannt). 1926 wurden von ihm erstmals Aufnahmen produziert, zahlreiche weitere folgten und wurden auch auf CD übernommen (über 200 Titel liegen auf CD vor). Er legte großen Wert auf Gesang und bezog immer die Alltagsprobleme seiner Gemeindemitglieder in die Predigten ein. Auch auf politische Fragen ging J. M. Gates ein. So predigte er 1941 über „Hitler und die Hölle“.4 Gospelgesänge wurden aber auch außerhalb von Gottesdiensten verbreitet: durch Konzerte, Liedsammlungen, Schallplatten- und Rundfunkproduktionen und – vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – durch „Guitar Evangelists“. Dieser Begriff wurde von Reverend Edward W. Clayborn geprägt und bezeichnet Gospelsänger, die sich selbst auf der Gitarre begleiteten. Oft spielten sie sowohl Blues als auch religiöse Lieder (Spirituals und Gospelsongs). Darunter waren viele Blinde, für die das Spielen eine wichtige – oft sogar die einzige – Einnahmequelle bildete, draußen auf der Straße. Allzu oft wurden sie dabei bestohlen. Von einigen Guitar Evangelists produzierte die Schallplattenfirma Columbia Aufnahmen, so von Blind Willie Johnson. 1902 oder 1903 wurde er geboren. Als Kind hatte er sich aus einer Zigarrenkiste selbst eine Gitarre gebaut. Im Alter von sieben Jahren wurde er blind: Sein Vater hatte ihm Säure ins Gesicht geschüttet, um sich an seiner Frau zu rächen, die er mit einem Liebhaber erwischt hatte. Als Blind Willie Johnson später eine richtige Gitarre erhielt, konzentrierte er sich ganz auf die Musik. Er eignete sich bemerkenswerte instrumentale Fähigkeiten an und lernte viele religiöse Lieder. Damit verdiente er sich Geld auf der Straße und übernahm in einer Kirche die musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste, auf der Gitarre und – am Piano. 4 Teddy Doering: Gospel. Musik der Guten Nachricht und Musik der Hoffnung. Neukirchen-Vluyn 1999: Aussaat Verlag, S. 110–112 Zwischen 1927 und 1930 nahm er an mehreren Aufnahmesitzungen der Plattenfirma „Columbia“ teil, bis die Produktionen durch die Weltwirtschaftskrise eingestellt werden musste. Fortan sang er mit seiner ausdrucksvollen rauen Stimme nur noch für seine Gemeinde und lebte zurückgezogen und verarmt. 1949 beschädigte ein Brand das Dach von dem Haus, in dem er wohnte. Das Schlimmste war das Löschwasser. Da er keine andere Bleibe fand, musste er in ständiger Nässe leben. Das führte zu einer Lungenentzündung, an der er starb, weil das Krankenhaus ihn, wie seine Frau berichtete, nicht aufnehmen wollte. Weil er Schwarzer war? Sein Schicksal war kein Einzelfall.5 Mit allen Sinnen Einige Sängerinnen, Sänger und Vokalvereinigungen erlangten mit Gospelgesängen auf Konzerttourneen und in den Medien internationale Berühmtheit: etwa Mahalia Jackson (1911–1972), Sister Rosetta Tharpe (1915–1973), das seit Mitte der 1930er Jahre auftretende Golden Gate Quartet und die Clara Ward Singers, deren Leiterin Clara Ward (1924–1973) nebenbei in Philadelphia ein Spezialgeschäft für GospelSchallplatten betrieb. Die Interpretationen unterscheiden sich oft beträchtlich voneinander. Künstlerisch hoch anspruchsvoll, doch ohne die ursprüngliche Leidenschaft, feierte das Golden Gate Quartett nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa große Erfolge. Das Ensemble galt zum Teil sogar als Synonym von Gospelgesang: beim weißen Publikum, das mit westeuropäischen kulturellen Traditionen maß und entsprechend vor allem die „Präzision“ des Gesangs lobte. Ähnlich wirken Aufnahmen von Jessye Norman. Sie ist eine bedeutende, ausdrucksvolle Sängerin – aber eine Konzertsängerin mit klassischer Ausbildung. In ähnlicher Weise wie sie Lieder von Schumann gestaltet, singt sie auch Spirituals und Gospellieder. So sehr ich viele ihrer Interpretationen von Konzertliteratur mag, auch wegen der dort zu spürenden menschlichen Wärme, so wenig spricht mich ihr Gospelgesang an. Da bevorzuge ich Aufnahmen von Sister Rosetta Tharpe oder von Mahalia Jackson, wobei deren frühe Aufnahmen, jene der kleinen Plattenfirma Apollo, die ursprünglichsten sind. Diese Ausdruckskraft geht „unter die Haut“. Schon nach wenigen Momenten ist zu erleben: Die Intensität des Spiritual- und Gospelgesangs resultiert nicht aus Parametern, die sich mit Notentext erfassen lassen würden. Das Wesentliche äußert sich außerhalb des schriftlich Fixierbaren: zwischen den Tönen, bei deren Vorbereitung und Nachklang, in Stimmnuancen, die sich wörtlicher Ausdrucksfähigkeit entziehen. Dabei wird mir immer wieder offensichtlich, wie sinnlich verkümmert unser westeuropäischer Umgang mit Musik geworden ist. Wir singen in Chören oft hochkomplizierte Literatur, ringen um vermeintliche „Authentizität“, erschrecken bei „falschen Tönen“, stehen wohlgeordnet auf der Bühne, in Anzugsordnung und mit der sorgfältig geordneten einheitlichen Chormappe in der Hand. Aber mit Gesang spontan Gefühle und Leidenschaften auszudrücken, haben wir häufig verlernt. Verwundert blicken wir in der Chorprobe zum Nachbarn, wenn er beim Singen mit den Füßen wippt, mit den Fingern mitschnipst, mal ausbricht, also ganz er selbst ist und mit allen Sinnen durchlebt, was er singt. Probendisziplin lässt dafür nur selten Raum. Aber gerade diese natürliche Vitalität, dieses ungehemmte Freilassen von Empfindungen gehört zum Spiritual- und Gospelgesang. Spirituals und Gospellieder zu 5 Doering, S. 75–81 singen, setzt die Fähigkeit voraus, Musik nicht nur mit der Stimme zu produzieren, sondern mit dem gesamten Körper zu durchleben. Der Singende muss jene Welt aufschließen, die sich hinter jedem Ton verbirgt und die Töne miteinander verbindet. Dabei können wir von den Spirituals und Gospelsongs auch für andere Musik und damit eng verknüpft für unser Leben unendlich viel lernen: Wir können lernen, zu welchen Leidenschaften Gesang fähig ist, und dass es selbst in der tragischsten Lebenssituation immer ein Prinzip Hoffnung gibt.6 Singen? Singen! Die eben geäußerten Gedanken lassen mich an eine schon mehrere Jahre zurückliegende Begebenheit denken: Ein Chorleiter rief mich an und fragte mich, ob ich bei ihm am folgenden Wochenende aushelfen könne: Seine Sänger würden während eines Gottesdienstes in einer Kirche auftreten und seine beiden Tenöre seien krank. Ich sagte zu. Just als wir mit einigen Einsingeübungen unsere Stimmen an den Raum gewöhnten, wurde ein Zettel hereingereicht: Bitte Gemeindegesang begleiten, Kantorin ist im Urlaub. Dies wurde meine Aufgabe nebst dem damit verbundenen Spurt zwischen Chor und Tasten. Zum vereinbarten Zeitpunkt setzte ich mich an die Orgel. Der erste Gesang war ein Erntedanklied. Ich setzte in flottem Tempo das Vorspiel ein, steuerte auf eine Kadenz zu und setzte nach derselben eine Fermate, zum Zeichen für die Gemeinde, dass es nun Zeit wird, laut raschelnd in den Liederbüchern nach dem Lied zu fahnden und gleich einzusetzen. Sie setzen auch ein. Mein Tempo halbierten die Sänger aber vorsorglich, jeder für sich. Sie ließen sich nicht mitreißen. Stattdessen arbeiteten sie sich von Ton zu Ton voran, von Strophe zu Strophe aufs Neue. Viele Fragen gingen mir durch den Kopf: Was denken und fühlen die Gemeindemitglieder im Moment ihrer so mühevoll klingenden Singarbeit? Warum singen sie? Gibt ihnen der Gesang etwas? Wenn ja, was? Oder singen sie, weil es so üblich, weil es „Tradition“ ist? Aber hat sich diese Tradition nicht längst schon vom Leben verabschiedet, als Subjektivität aus gottesdienstlicher Musik verbannt wurde? Wie aber sollen dann musikalische Botschaft Menschen Vitalität vermitteln, Hoffnung spenden können? Ebenfalls vor mehreren Jahren erzählte mir ein Bekannter, dass er sich zu einem Gospel-Workshop angemeldet hatte. Er interessierte sich schon immer für Spiritualund Gospelgesang, aber er war unzufrieden mit der Art und Weise, wie in „seinem“ Chor entsprechende Titel gesungen wurden. Deshalb wollte er sich Rat holen. Als ich ihn viele Wochen später wiedertraf und nach seinen Eindrücken fragte, sagte er mir: Seine Haltung zum Gesang habe sich nach diesem Kurs grundlegende verändert. Er würde mit völlig anderem Bewusstsein singen. Ihm sei deutlich geworden, wie wichtig es sei, den ganzen Körper zu beteiligen. Zudem stünde das Wesentliche nicht in Noten. Jede musikalische Interpretation schließe eine reiche Palette an Möglichkeiten ein, ohne dass sich kategorisch sagen ließe: Dieses sei richtig, jenes falsch. Ferner habe er gelernt, wie wichtig Gefühle für Musik sind und dass die größte Intensität meist in spontanen Augenblicken entsteht. Die Erfahrungen des Gospel-Workshops hätten sein Verhältnis zu jeder Art von Musik entscheidend geprägt: Er würde viel leidenschaftlicher, viel bewusster singen, egal ob ein Madrigal oder einen jazzinspirierten Titel, einen Volksliedsatz oder eine Totenmesse. 6 Joachim-Ernst Berendt und William Claxton haben Mahalia Jackson 1960 in Chicago besucht. Sie beschrieb ihre Gospelsongs als „Lieder der Hoffnung und des Glücks“. Zudem sagte sie etwas Ähnliches wie Reverend Samuel Kelsey: „Wenn ich singe ist Gott bei mir, gleich hier, wo Sie jetzt sitzen, da ist er.“ William Claxton/Joachim E. Berendt: Jazzlife. Köln etc. 2005: Taschen Bearbeitungen und Kompositionen Die Flut an verfügbaren CD-Produktionen mit Spirituals und Gospelsongs ist längst unüberschaubar geworden. Dabei sind mannigfaltige Berührungs- und Verschmelzungsprozesse mit unterschiedlichsten musikalischen Richtungen festzustellen, bis hin zu Rap und Hip-Hop. Ebenso wenig zu überblicken sind die zahllosen Bearbeitungen und Neuschöpfungen von Spirituals und Gospelgesängen. Sie reichen von schlichten strophischen Sätzen mit improvisatorischen Freiräumen bis hin zu durchkomponierten Konzertstücken mit raffinierten harmonischen Wendungen, bildhaften Strukturen, krächzenden, rufenden, kreischenden Kehltönen („grunting“, „growling“, „shouting“, „screaming“) und weiträumigen auskomponierten Steigerungen. Die Qualitäten klaffen weit auseinander, wobei der Schwierigkeitsgrad allein noch wenig über die Intensität aussagt. Manche technisch hochkomplizierte SpiritualGospel-Bearbeitung oder -komposition vermittelt kaum etwas von der Ursprünglichkeit. Die Musik wirkt austauschbar. Sie könnte auf jeden beliebigen Text gesungen werden. Da wirken viele einfache Sätze wesentlich leidenschaftlicher, vor allem wenn sie das Vorsänger-Chor(Gemeinde)Prinzip aufgreifen (Call and Response) und nicht zu hoch gesetzt sind. Nicht wenige Arrangeure wählen leider eine viel zu hohe Lage und ignorieren damit die spezifische Stimmtechnik, die erst die charakteristischen Ausdruckswerte von Spirituals und Gospelsongs ermöglicht. Dem Chorleiter obliegt eine große Verantwortung schon bei der Auswahl eines geeigneten Satzes und der grundsätzlichen Entscheidung: Findet mein Chor Zugang zu dieser vitalen Musik, die ein Lösen von europäischen Gesangstraditionen erfordert? Was muss ich leisten, um ihm die spezifische Art des Singens, verbunden mit einem ganzheitlichen Körperbewusstsein, zu vermitteln? Welche Hilfe muss ich mir gegebenenfalls suchen durch entsprechend erfahrene Stimmbildner oder Chorleiter-Kollegen.7 Würde mir ein Workshop weiterhelfen? Jedenfalls werden stocksteif auf der Bühne stehende Sängerinnen und Sänger mit angstvoller Anspannung im Gesicht und krampfhaft festgehaltener Chormappe kaum die nötige Ausstrahlung erreichen. Der Chorleiter muss sich außerdem darüber im Klaren sein, dass er nicht die Mondnacht dirigiert oder das Lied von den drei Käfern. Wer die Herausforderung aber annimmt, der wird sich bereichert fühlen. Möglicherweise öffnen Spirituals und Gospelgesänge auch Wege zur Improvisation, der Grundlage jeder lebendigen Musik. Sätze wie Good news – in Chor aktuell8 veröffentlicht – schließen nicht zuletzt die Möglichkeit ein, sich vom Notentext zu lösen und die Vorsänger-Partien aus dem Stegreif zum Text zu entwickeln. Der Chor könnte dazu den Background mit Schnipsen und Klatschen auf den Zählzeiten 2 und 4 übernehmen und mit Rufen, Einwürfen antworten. Sagen Sie bitte nicht, das könnten Sie nicht, bevor Sie es überhaupt probiert haben! Experimentieren Sie! Vertrauen Sie Ihrer natürlichen Musikalität. Fragen Sie nicht so viel nach „richtig“ und „falsch“. Musik schließt viele Möglichkeiten ein, „sowohl als auch“. Ihre Phantasiekraft wird Ihnen helfen. Dass sich die Ausdruckskraft von Spirituals und Gospelsongs nicht auf ein paar äußerliche Effekte reduziert, mussten Komponisten und Chöre erfahren, die versuch7 Vgl. auch: Axel Christian Schulz: Handbuch der Gospelchorleitung. Ein praktischer Leitfaden. GoodNews-Gospel-Projekt. Essen 2004 und Martin Carbow, Christoph Schönherr: Chorleitung, Pop Jazz Gospel, Der sichere Weg zum richtigen Groove. Mainz 2006: Schott Musik International 8 Chor aktuell. Ein Chorbuch für Gymnasien. Regensburg 1983: Gustav Bosse Verlag, S. 158 ten, mit ein paar synkopierten Rhythmen die europäische Sakralmusik zu verjüngen. Was in den 1950er, 1960er Jahren unter dem Etikett „Sacropop“ zu firmieren begann, war nicht selten von vornherein zum Scheitern verurteilt, und zwar nicht nur durch konservative Gottesdienstbesucher, denen jeder moderne Einfluss nach „Blasphemie“ zu riechen scheint. Junge Menschen, die damit erreicht werden sollten, bevorzugten doch Jazz, Rock, Spirituals und Gospelsongs aus „erster Hand“ als die gewollten Imitate. Einige Komponisten bezogen Spirituals und Gospelsongs in abendfüllende Werke ein, verknüpft mit bestimmten Aussageabsichten: Michael Tippett (1905–1908) schrieb zwischen 1939 und 1941 sein wohl bekanntestes Werk, das Oratorium A Child of our Time. Den Text hatte der britische Komponist, der ein überzeugter Pazifist war, selbst verfasst. Er setzt sich anhand der Vorgeschichte der „Reichspogromnacht“ mit der Situation von Minderheiten, Ausgestoßenen, Vereinsamten in der zivilisierten Welt auseinander. An Schnittstellen des Oratoriums, die traditionell von Chorälen ausgefüllt werden, setzt Tippett Spirituals. Diese Entscheidung resultiert aus inhaltlichen Erwägungen. Symbolisch werden die traditionellen Gesänge der nach Freiheit strebenden Schwarzen zum Anwalt für menschliche Minderheiten, die auf der Erde um menschliche Würde kämpfen. Absichtsvoll hat der Komponist frühe, noch unmittelbar mit der Situation der Sklaverei verknüpfte Gesänge wie Steal away to Jesus, Go down, Moses und Deep River ausgewählt. Leonard Bernstein (1918–1990), dessen Vorfahren in einem Ghetto im nordwestukrainischen Wolhynien (Wolynien) lebten, bezog eine Gospel-Predigt in seine Mass ein. Dieses „Theaterstück für Sänger, Schauspieler und Tänzer“ erklang erstmals 1971 im Washingtoner John F. Kennedy-Center erklang. Der Komponist sucht Ehrfurcht und Last religiöser Würde zu scheiden und unterzieht angesichts der Katastrophen im 20. Jahrhundert auch göttliche Welten einer Prüfung. Dabei strebt er, vor dem Hintergrund der Religionskämpfe auf der Erde, nach einer Annäherung oder gar Verbindung unterschiedlicher Weltreligionen. Zwischen Epistel und Credo steht die Gospel-Sermon. Die Predigt setzt sich mit der biblischen Schöpfungsgeschichte auseinander und schlägt mahnende Töne an: „Gott gab uns das Kreuz, wir verwandelten es in ein Schwert.“ Thomas Schinköth Quellen und Literaturhinweise: • • • • • • Teddy Doering: Gospel. Musik der Guten Nachricht und Musik der Hoffnung. Neukirchen-Vluyn 1999: Aussaat Verlag Theo Lehmann: Negro Spirituals. Geschichte und Theologie. Neuhausen-Stuttgart 1996: Hänssler-Verlag Theo Lehmann: Der Sound der Guten Nachricht. Mahalia Jackson. Gospelmusik ist mein Leben. Neukirchen-Vluyn 1997: Aussaat Verlag Ekkehard Jost: Sozialgeschichte des Jazz. Erweiterte Neuausgabe. Frankfurt a. M. 2003: Zweitausendeins Axel Christian Schulz: Handbuch der Gospelchorleitung. Ein praktischer Leitfaden. Good-News-Gospel-Projekt. Essen 2004 Martin Carbow, Christoph Schönherr: Chorleitung, Pop Jazz Gospel, Der sichere Weg zum richtigen Groove. Mainz 2006: Schott Musik International CD-Empfehlungen: • • • • • • • • • Gospel & Spirituals (u. a. mit Mahalia Jackson, Golden Gate Quartet, Paul Robeson; Retro R2CD 40-26) Gospel. Rock My Soul (u. a. mit Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Reverend J. C. Burnett, Reverend F. W. GcGee, Sister Rosetta Tharpe, Blind Willie Johnson; 2 CD 3001 877) Beginner’s Guide to Gospel (3 CDs NSBOX 011/1, 011/2, 011/3) Mahalia Jackson 1946–1954 (3 CDs, WESX 303/1-3) Sister Rosetta Tharpe: Complete Recorded Works. U. a. Vol. 2: 1942–1944 (DOCD 5335) und Vol. 3: 1946–1947 (DOCD 5607) Rev. J. M. Gates. U. a.: Vol. 4: 1926 (DOCD 5442) und Vol. 9: 1934–1941 (DOCD 5484) From Spiritual to Swing. The Legendary 1938 & 1939 Carnegie Hall Concerts (3 CDs, Vanguard Records 169/71-2) Queen Esther Marrow / The Harlem Gospel Singers (edel company 0028702EDL) Stimmen! Stimmen! Chöre der Welt. Hrsg. von Joachim-Ernst Berendt, 3 CDs. JARO 4217/18/19 (u. a. mit Aufnahmen von Samuel Kelsey)