9 *ukdzfe#b-bbbx

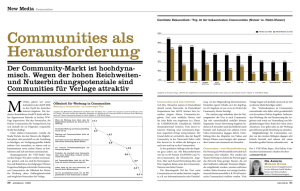

Werbung