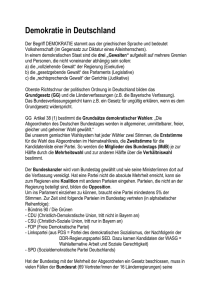

Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland

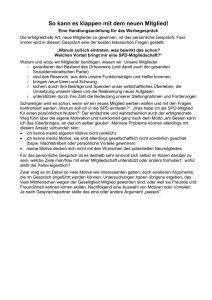

Werbung