Gesundheits- und Krankheitsmodelle

Werbung

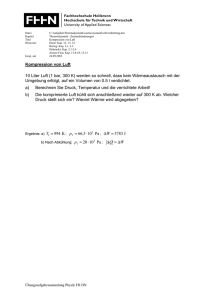

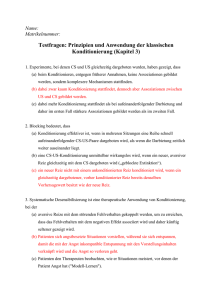

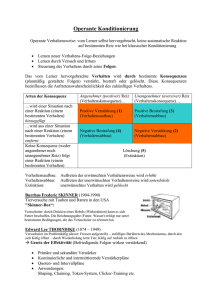

10 1 Kapitel 1 · Entstehung und Verlauf von Krankheiten schwert, die korrekte Diagnose zu stellen. Psychische Störungen wie Depression und Angststörung werden deshalb in der Primärversorgung nur in der Hälfte der Fälle erkannt. Die oben erwähnten Kompetenznetze versuchen, diese Defizite auszugleichen. Eines ihrer Ziele ist es, Wissen und Kompetenz bei den Ärzten in der Primärversorgung zu verbessern, damit psychische Störungen in höherem Maße erkannt und angemessen behandelt werden (7 Kap. 3.2.1). i Vertiefen Flick U (Hrsg) (1998) Wann fühlen wir uns gesund? Subjektive Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. Juventa, Weinheim (Sammelband mit interessanten Beiträgen zum Gesundheitserleben aus Sicht der Patienten) Myrtek M (1998) Gesunde Kranke – kranke Gesunde. Psychophysiologie des Krankheitsverhaltens. Bern, Huber (Einführung in die Konzepte Krankheitsverhalten, Somatisierung, Interozeption) Sackett DL, Haynes RB, Guyatt GH, Tugwell P (1991) Clinical epidemiology. A basic science for clinical medicine. 2. Aufl. Boston, Little, Brown & Co. (grundlegendes Buch über die Prinzipien wissenschaftlich fundierten ärztlichen Handelns) 1.2 Gesundheits- und Krankheitsmodelle > > Einleitung Im folgenden Kapitel werden unterschiedliche theoretische Modelle von Gesundheit und Krankheit vorgestellt: Verhaltensmodelle, biopsychologische Modelle, psychodynamische Modelle, sozialpsychologische Modelle und soziologische Modelle. Diese Einteilung reflektiert die bis in die jüngste Vergangenheit und zum Teil auch heute noch vorherrschende Zersplitterung der Wissenschaft. Sie ist aber nur noch aus didaktischen Gründen zu rechtfertigen. Gesundheit und Krankheit sind so komplexe Phänomene, dass es nicht angemessen ist, sie nur unter dem Blickwinkel eines einzelnen Modells zu betrachten. Die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven werden heutzutage in zunehmendem Maße miteinander verknüpft. In Studien, die sich auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft befinden, werden biologische und psychologische Einflüsse gleich- 6 zeitig analysiert. Dies geschieht z.B. in verhaltensgenetischen Untersuchungen, in denen sowohl die Gene wie auch elterliches Verhalten erfasst werden, um das Zusammenwirken von Anlage und Umwelt bei der Persönlichkeitsentwicklung aufzuklären. 1.2.1 Verhaltensmodelle Das menschliche Verhalten spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Bewältigung von Krankheiten. Diejenigen Verhaltensweisen, die sich auf die menschliche Gesundheit auswirken, werden Gesundheitsverhalten genannt. Ein Beispiel für ein günstiges Gesundheitsverhalten ist körperliche Aktivität. Sie schützt vor der Entstehung von Herzerkrankungen und Krebs. Beispiele für ungünstiges, riskantes Gesundheitsverhalten sind Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und Zigarettenrauchen. Diese Verhaltensweisen sind Risikofaktoren für die Entstehung von Herzkrankheiten und Krebs. Das Verhalten eines Menschen, der schon an einer Krankheit leidet, wird als Krankheitsverhalten bezeichnet. Ein Beispiel für ein günstiges Krankheitsverhalten ist die Mitarbeit bei der medizinischen Therapie, z.B. regelmäßige Medikamenteneinnahme (Compliance, 7 Kap. 2.1.3). Hier bestehen allerdings große Defizite: Nur ca. 50% der Patienten befolgen die ärztlichen Ratschläge. Aus den Verhaltensmodellen, die im Folgenden vorgestellt werden, lassen sich Strategien ableiten, wie man das Gesundheits- und Krankheitsverhalten in eine günstige Richtung lenken kann. Lerntheoretische und kognitionstheoretische Grundlagen Verhaltensmodelle basieren auf der Lerntheorie. Zunächst dominierte hier der Behaviorismus, der nur beobachtbares Verhalten als Gegenstand der Psychologie akzeptierte und die Betrachtung von inneren Prozessen (Introspektion) als unwissenschaftlich ablehnte. Die menschliche Psyche wurde als »black box« betrachtet, in die man nicht hineinsehen kann. Verhalten wurde allein durch Umweltbedingungen zu erklären versucht. Während diese radikale Perspektive damals einen Fortschritt gegenüber einer rein spekulativen Psychologie darstellte und viele (tier-)experimentelle Untersuchun- 11 1.2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle gen anregte, schoss sie doch über das Ziel hinaus und schränkte die Erkenntnismöglichkeiten der Psychologie unnötig ein. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat deshalb die sog. »kognitive Wende« stattgefunden. Kognitionen, d.h. Gedanken, Bewertungen, Erwartungen, Ziele etc., werden heute als wichtige verhaltenssteuernde Faktoren angesehen. Die Lerntheorie hat gerade den weiteren Schritt vollzogen, auch unbewusste Lernprozesse anzuerkennen, so dass möglicherweise in nicht allzu ferner Zukunft lerntheoretische und psychodynamische Modelle miteinander kombiniert werden. In diesem Abschnitt werden die Lerntheorien kurz im Überblick dargestellt (7 Kap. 1.4.2). Merke Die Lerntheorien werden unterschieden in 5 respondentes Modell (klassische Konditionierung), 5 operantes Modell (operante Konditionierung), 5 kognitives Modell (Lernen durch Eigensteuerung, Lernen durch Einsicht). Respondentes Modell Das respondente Modell betrifft Verhalten, das durch einen Reiz ausgelöst wird. Daher der Name: Das Verhalten stellt die Antwort (response) auf diesen Reiz dar. Synonym ist der Begriff klassische Konditionierung. Begründer dieses Modells ist der russische Physiologe Iwan Pawlow. Im Rahmen seiner Experimente zum Speichelfluss bei Hunden stellte er eher beiläufig fest, dass bei den Versuchstieren schon dann Speichelfluss auftrat, wenn sie den Tierpfleger sahen, der ihnen das Futter brachte, oder ihn auch nur kommen hörten. Der Klang seiner Schritte war zu einem Signal dafür geworden, dass es bald Futter gab. Pawlow führte eine Serie von Experimenten durch, in denen als Signalreiz beispielsweise ein Glockenton verwandt wurde: Regelmäßig kurz vor der Fütterung wurde eine Glocke geläutet. Nach einigen Versuchsdurchgängen löste alleine der Glockenton Speichelfluss aus. Grundlage der klassischen Konditionierung ist ein angeborener Reflex. Dieser besteht aus einem 1 unkonditionierten Reiz (unconditioned stimulus, UCS) und einer unkonditionierten Reaktion (UCR): Futter (UCS) löst Speichel (UCR) aus. Nimmt man nun einen neutralen Reiz wie einen Glockenton (der zunächst nur eine Orientierungsreaktion, z.B. ein neugieriges Ohrenaufstellen, provoziert) und setzt ihn mehrfach kurz vor der Futtergabe ein (Koppelung mit dem UCS), so wird der neutrale Reiz zum konditionierten Reiz (CS). Er wirkt wie ein Signal für den darauf folgenden UCS und ist schließlich auch alleine in der Lage, Speichelfluss auszulösen, selbst wenn danach gar kein Futter gegeben wird. Eine konditionierte Reaktion (CR) ist entstanden. Merke Das Modell der klassischen Konditionierung sieht kurzgefasst so aus: 1. unkonditionierter Reiz (Futter) → unkonditionierte Reaktion (Speichel) 2. neutraler Reiz (Glocke) → Orientierungsreaktion (z.B. Aufstellen der Ohren) 3. konditionierter Reiz (Glocke) nach mehrfacher Koppelung mit unkonditioniertem Reiz (Futter) → konditionierte Reaktion (Speichel) Bei der klassischen Konditionierung wird eine Assoziation zwischen UCS (Futter) und CS (Glocke) gelernt. Das Individuum entwickelt die Erwartung, dass nach dem CS der UCS eintreten wird. Geschieht dies nicht mehr, d.h. tritt CS auf Dauer nur noch ohne UCS auf, wird die konditionierte Reaktion wieder gelöscht (Extinktion). Dabei verschwindet die Verbindung von UCS und CS aber nicht vollständig. Gelöschte Reaktionen können später erneut auftreten (spontane Erholung). Manche Forscher nehmen an, dass konditionierte Furcht unauslöschlich ist und lediglich gehemmt werden kann. Entstehung einer Phobie. Berühmt geworden ist ein (aus heutiger Sicht ethisch fragwürdiges) Experiment des amerikanischen Begründers des Behaviorimus John B. Watson aus dem Jahr 1920: Einem kleinen Jungen (»der kleine Albert«) wurde eine Ratte gezeigt. Immer wenn er seine Hand nach ihr 12 1 Kapitel 1 · Entstehung und Verlauf von Krankheiten ausstreckte, schlugen die Experimentatoren hinter seinem Rücken auf eine Eisenstange und erzeugten dadurch lauten Lärm. Albert zuckte zurück und weinte. Nach fünf Durchgängen genügte schon der Anblick der Ratte, Angst auszulösen, ohne dass erneut Lärm gemacht wurde. Lärm ist für Kinder ein unkonditionierter Angstreiz. Durch die Koppelung mit der Ratte wurde eine konditionierte Angstreaktion auf die Ratte erzeugt: Eine Rattenphobie war entstanden. Um die Reaktion wieder zu löschen, müsste der kleine Albert sich mit der Ratte konfrontieren, ohne dass Lärm erschallt, so dass er die Erfahrung machen kann, dass nichts Schlimmes passiert, wenn er die Ratte sieht. Versuche anderer Forscher in den folgenden Jahren, diese Studie zu wiederholen, schlugen allerdings fehl. Heute wird die klassische Konditionierung eines zuvor neutralen Reizes deshalb von manchen Forschern nicht mehr als notwendige Entstehungsbedingung einer Phobie betrachtet. Die meisten Menschen, die eine Phobie entwickeln, haben keine traumatischen Erfahrungen mit dem Objekt ihrer Furcht gemacht. Was als Furchtobjekt ausgewählt wird, hängt vielmehr von einer biologischen Bereitschaft des Reizes ab (preparedness). Dadurch erklärt sich, dass es zwar viele Schlangenphobiker, aber keine Steckdosenphobiker gibt. Watson hat in seinem Experiment mit dem kleinen Albert unabsichtlich einen biologisch vorbereiteten Reiz als CS gewählt (ein kleines behaartes Tier). Möglicherweise sind die Replikationsversuche deshalb fehlgeschlagen, weil die Forscher andere, biologisch sinnlose Reize als CS auswählten. äAntizipatorische Übelkeit bei Chemotherapie. Die Chemotherapie mit Zytostatika ist ein bewährtes Verfahren zur Behandlung von Krebskrankheiten. Zytostatika töten schnellwachsende Krebszellen ab. Sie werden nicht nur bei fortgeschrittenen Tumoren eingesetzt, die schon Metastasen gebildet haben, sondern auch als zusätzliche (adjuvante) Maßnahme, z.B. nach einer Operation bei Brustkrebs, um die Gefahr eines Rezidivs zu verringern. Meist erfolgt die Chemotherapie in mehreren Zyklen, zwischen denen die Patienten nach Hause entlassen werden. Viele gebräuchliche Zytostatika haben als Nebenwirkung starke Übelkeit, die direkt im Gehirn ausgelöst wird. Chemotherapeutisch behan- delte Patienten entwickeln diese Übelkeit im Laufe der Zeit manchmal schon beim Anblick der Klinik oder dem Geruch der Station, wenn sie zu einem erneuten Zyklus aufgenommen werden. Selbst die Farbe der Zytostatikalösung oder die Erwartung (Antizipation), am nächsten Tag wieder in die Klinik gehen zu müssen, können Übelkeit auslösen. Diese antizipatorische Übelkeit (Nausea) lässt sich mit der klassischen Konditionierung erklären: All diejenigen Bedingungen, die während der Chemotherapie zugegen waren, können zum konditionierten Stimulus werden. Mittels Entspannungsverfahren (7 Kap. 2.4.3) lässt sich die konditionierte Übelkeit abmildern. Immunkonditionierung. Zytostatika töten nicht nur Krebszellen ab. Sie beeinträchtigen auch die Immunabwehr (deshalb werden sie auch bei Transplantationen eingesetzt, um Abstoßungsreaktionen zu verhindern). Ganz analog zur konditionierten Übelkeit hat man bei Chemotherapiepatienten auch eine konditionierte Abschwächung der Immunabwehr festgestellt. Immunkonditionierung wurde experimentell in Tierversuchen ausführlich untersucht: Ratten, die zunächst ein Zytostatikum gemeinsam mit einer Zuckerlösung zugeführt bekamen, zeigten nach mehrfacher Koppelung schließlich auch allein auf die Gabe der Zuckerlösung eine Verminderung von Immunzellen. In einem Experiment mit Menschen hat man die klassische Konditionierung genutzt, um die Immunabwehr zu stärken. Die Versuchspersonen erhielten Adrenalin, das einen kurzfristigen Anstieg der Immunabwehr bewirkt, gemeinsam mit einem Brausebonbon. Nach mehrmaliger gekoppelter Gabe war auch das Brausebonbon für sich genommen in der Lage, den Effekt auszulösen. Allerdings war der Effekt nicht sehr groß und nur kurzfristig vorhanden, so dass unklar bleibt, ob er klinisch von Bedeutung ist. Denkbar, wenn auch bisher nur im Tierexperiment untersucht, ist auch, Konditionierung einzusetzen, um die Abstoßungsreaktion gegenüber Transplantaten abzuschwächen oder Autoimmunerkrankungen wie die rheumatoide Arthritis günstig zu beeinflussen. Operantes Modell Das Modell der operanten Konditionierung wurde von dem amerikanischen Psychologen Burrhus 13 1.2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle F. Skinner begründet. Er untersuchte die Konsequenzen, die auf ein Verhalten folgen, also von diesem bewirkt werden (daher der Name: operantes Verhalten), und stellte fest, dass die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens steigt (Verstärkung), wenn auf das Verhalten eine angenehme Konsequenz folgt. Tauben, Skinners Versuchstiere, picken auf eine Scheibe, oder Ratten drücken einen Hebel, wenn sie danach eine Futterpille erhalten. Die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens steigt aber nicht nur, wenn es durch eine angenehme Konsequenz belohnt wird (positive Verstärkung), sondern auch dann, wenn dadurch etwas Unangenehmes beseitigt wird (negative Verstärkung). Merke Negative Verstärkung muss klar von Bestrafung unterschieden werden. Bestrafung verringert die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens, negative Verstärkung erhöht sie. Vermeidungsverhalten. Negative Verstärkung spielt bei der Aufrechterhaltung einer Phobie eine wichtige Rolle. Eine Person, die an einer Agoraphobie (7 S. 15) leidet, befürchtet z.B., dass sie auf der Straße ohnmächtig werden könnte. Sie verlässt deshalb ihr Haus nicht mehr ohne Begleitung. Dieses Vermeidungsverhalten führt dazu, dass sie die Angst nicht mehr spürt (eine unangenehme Konsequenz bleibt aus), und wird dadurch aufrechterhalten (negative Verstärkung). Der Preis, den sie dafür zahlt, ist aber eine starke Einengung ihres Bewegungsspielraums. Um die Angst zu löschen, wäre es erforderlich, dass sie sich der angstauslösenden Situation aussetzt (Reizkonfrontation, Exposition), so dass sie die Erfahrung machen kann, dass das befürchtete Ereignis, ohnmächtig zu werden, gar nicht eintritt (7 Kap. 2.4.3). Kognitives Modell Das kognitive Modell schreibt Kognitionen (Gedanken, Erwartungen, Interpretationen) eine große Bedeutung für die Erklärung des Verhaltens zu. Kognitionen spielen bei der Depression eine wichtige Rolle. Merke Welche der im Folgenden aufgezählten typischen Symptome einer äDepression finden Sie im untenstehenden Fallbeispiel? 5 niedergeschlagene Stimmung 5 Verlust von Antrieb und Energie 5 Verlust von Lebensfreude und Interessen 5 körperliche Beschwerden: Konzentrationsstörung, motorische Hemmung, Müdigkeit, Schlafstörung, Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme, Schmerzen unterschiedlicher Lokalisation 5 kognitive Symptome: negatives Bild von sich selbst, der Welt und der Zukunft (kognitive Triade), Pessimismus, Sinnlosigkeitsgefühle, Schuldgefühle, Selbstmordgedanken (Suizidalität) Kognitive Verhaltenstherapie. Das kognitive Modell nimmt an, dass irrationale, automatisch ablaufende Gedanken die depressive Stimmung aufrechterhalten. Daraus folgt, dass man in der Psychotherapie diese Gedanken verändern muss. Klinik Depressive Störung Ein 20-jähriger Student kommt in die Sprechstunde. Er sitzt vornüber gebeugt auf dem Stuhl, den Blick zum Boden gerichtet, und spricht mit leiser, monotoner Stimme: »Ich bin völlig niedergeschlagen und ohne Energie. Nichts macht mir mehr Freude. Sogar mich mit meinen Freunden zu treffen, habe ich keine Lust mehr. Morgens ist es am Schlimmsten: Der Tag kommt mir dann wie ein 1 riesiger Berg vor, den ich nicht bewältigen kann. Schon der Gedanke, aufzustehen und mich anzuziehen, ist mir zu viel. Am liebsten würde ich im Bett bleiben. Ich fühle mich als völliger Versager. Manchmal hatte ich auch schon den Gedanken, gar nicht mehr auf der Welt sein zu wollen. Alles ist grau in grau, und nichts wird sich jemals daran ändern.« 14 1 Kapitel 1 · Entstehung und Verlauf von Krankheiten Merke Die kognitive Verhaltenstherapie einer Depression besteht aus folgenden drei Komponenten: 5 Infragestellung verzerrter, irrationaler Kognitionen im Dialog zwischen Patient und Therapeut (z.B. »Ich werde es nie schaffen, eine Freundin zu finden«); 5 schrittweiser Aufbau angenehmer Aktivitäten, um den Verstärkerverlust zu kompensieren (z.B. Anregung, wieder einmal auszugehen); 5 Training sozialer Kompetenzen im Rollenspiel (z.B. Wie spreche ich im Café jemanden an, der mir gefällt?). Verhaltensanalytisches Genesemodell Entstehung und Aufrechterhaltung. In einer Verhaltensanalyse werden diejenigen Bedingungen beschrieben, die für die Entstehung und Aufrechterhaltung eines Verhaltens verantwortlich sind. Psychische Probleme wie z.B. eine Depression werden dabei als depressives Verhalten aufgefasst. Rückzug von anderen Menschen ist ein Beispiel für eine solche bei depressiven Menschen häufig auftretende Verhaltensweise. Diejenigen Faktoren, die bei der Entstehung des depressiven Verhaltens eine Rolle spielten, müssen nicht unbedingt dieselben sein wie diejenigen, die aktuell dafür sorgen, dass die Depression aufrechterhalten wird. Für die Entstehung kann beispielsweise ein Verlusterlebnis wie die Trennung vom Beziehungspartner verantwortlich sein. Für die gegenwärtige Aufrechterhaltung der Störung spielen aber möglicherweise rückzugsförderliche Kognitionen (»Es wird mir sowieso keine Freude machen, neue Kontakte aufzunehmen.«) eine Rolle. Zusätzlich können noch Bedingungen unterschieden werden, die dazu beitragen, dass ein Individuum besonders anfällig dafür ist, eine Depression zu entwickeln, wie genetische Faktoren oder die individuelle Lerngeschichte, die sich in bestimmten Einstellungen und Wertvorstellungen niederschlägt (»Wenn es einem schlecht geht, ist es am besten, man zieht sich zurück. Hilfe kann man eh keine erwarten.«). Wenn eine derartige Prädisposition besteht, ist das Risiko erhöht, unter belastenden Lebensbedingungen mit einer Depression zu reagieren. Diese Hintergrundbedingungen werden in der vertikalen Verhaltensanalyse erfasst, in Ergänzung zur horizontalen Verhaltensanalyse, die die aktuell wirksamen aufrechterhaltenden Bedingungen beschreibt. SORKC-Modell. Für die horizontale Verhaltensanalyse benutzt man das SORKC-Modell (Verhaltensgleichung). Das Wort »SORKC« setzt sich aus den Anfangsbuchstaben von Stimulus, Organismus, Reaktion, Konsequenz und Contingenz zusammen. Auf diesen 5 Ebenen werden das problematische Verhalten und die Bedingungen, die es steuern, beschrieben. Als Beispiel soll ein Patient mit ächronischen Rückenschmerzen dienen: 4 Stimulus (S): Die Schmerzen treten immer dann auf, wenn der Patient eine Auseinandersetzung mit einem Arbeitskollegen hat (auslösender Reiz). Besonders stark werden die Schmerzen erlebt, wenn seine Ehefrau anwesend ist (diskriminativer Reiz, SD). 4 Organismus (O): Die Rückenschmerzen treten vor allem dann auf, wenn der Patient schon vorher innerlich angespannt ist, was sich auch in einer Muskelverspannung äußert. Die Schmerzen werden durch katastrophisierende Gedanken gefördert (»Meine Beschwerden werden immer schlimmer! Gegen meinen Kollegen komme ich niemals an! Schlussendlich verliere ich noch meinen Arbeitsplatz!«). Nicht nur körperliche, sondern auch kognitive Einflüsse werden zu den Organismusvariablen gerechnet. 4 Reaktion (R): Unter Reaktion wird die Schmerzsymptomatik selbst beschrieben, und zwar auf sensorischer, vegetativer, emotionaler, kognitiver und motorischer Ebene (7 Kap. 1.2.2). 4 Konsequenz (K): Wenn der Patient seine Schmerzen seiner Frau gegenüber zum Ausdruck bringt, tröstet sie ihn (positive Konsequenz). Sein Arzt schreibt ihn krank, so dass er nicht zur Arbeit gehen muss und dadurch auch nicht mit dem schwierigen Kollegen konfrontiert wird (Wegfall einer negativen Konsequenz). Kurzfristig hat der Schmerz für den Patienten also angenehme Konsequenzen. Langfristig aber führt die körperliche Schonung zu einem Verlust an Fitness (Dekonditionierung, Muskelabbau), die ihn schmerzanfälliger macht. 4 Kontingenz (C): Unter Kontingenz versteht man das Koppelungsverhältnis von Reaktion 1.2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle 15 1 und Konsequenz. Die Ehefrau tröstet den Patienten jedes Mal, wenn er seine Schmerzen äußert (kontinuierliche Verstärkung). Der Hausarzt schreibt ihn jedoch nicht immer krank, ohne dass der Patient genau weiß, wovon dies abhängt (intermittierende Verstärkung). Das SORKC-Modell ist ein einfaches Schema, das der ersten Orientierung dienen kann. In der modernen Verhaltenstherapie bezieht man auch komplexere Wechselwirkungen und Rückkopplungen ein, die über das lineare SORKC-Modell hinausgehen. Entstehung von äPanikstörungen. Eine Panikstörung ist durch plötzliche, auf den ersten Blick ohne äußeren Anlass auftretende Angstanfälle (Panikattacken) gekennzeichnet. Die Anfälle gehen mit sehr intensiv erlebten körperlichen Beschwerden einher: Herzklopfen oder Herzrasen, Schwindel oder Benommenheit, Atemnot, aber auch Schweißausbrüche, Brustschmerzen, Übelkeit, Zittern, Hitze- und Kältegefühl, Taubheitsgefühle u.a. Die Betroffenen befürchten, ohnmächtig oder hilflos zu werden oder gar zu sterben. Auch zwischen den Anfällen sind sie ständig in Sorge vor neuen Anfällen (»Angst vor der Angst«) und deren Folgen, befürchten z.B., infolge der Angst einen Herzinfarkt zu erleiden. Wenn die Anfälle schon einmal in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, versuchen sie, öffentliche Orte zu vermeiden. Dann liegt zusätzlich zur Panikstörung eine Agoraphobie (Angst vor öffentlichen Orten) vor. Panikpatienten nehmen ihre Körperempfindungen besonders stark war, »bemerken« z.B. einen starken Pulsanstieg, auch wenn der Puls objektiv nur wenig schneller ist, und interpretieren die Empfindung in übertriebener Weise als bedrohlich. Es kommt dann zu einem Teufelskreis, in dem sich kognitive Faktoren (Interpretation von Körperempfindungen als bedrohlich) und physiologische Faktoren (Herzklopfen als körperliche Begleiterscheinung der Angst; 7 Aktivierung, Kap. 1.2.2) gegenseitig aufschaukeln (. Abb. 1.1). Verhaltenstherapie, Verhaltensmedizin Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie ist diejenige Psychotherapieform, die auf den Lerntheorien beruht (7 Kap. 2.4.3). Sie analysiert die funktionellen Zusammenhänge eines Verhaltens mit den unmittel- . Abb 1.1. Teufelskreis der Angst (aus Margraf u. Schneider 2000) bar vorausgehenden und nachfolgenden Bedingungen, also den auslösenden Reizen und den Konsequenzen (SORKC-Modell). Die kognitive Verhaltenstherapie der Depression haben wir schon kennen gelernt. Die kognitive Verhaltenstherapie bei einer Panikstörung hat drei Komponenten: 4 Informationsvermittlung: Gemeinsam mit dem Patienten wird herausgearbeitet, welche Rolle seine Wahrnehmungen und Kognitionen beim Angstanfall spielen. Das Teufelskreismodell von . Abb. 1.1 wird auf diese Weise individuell auf den Patienten zugeschnitten. 4 Kognitive Therapie: Der Patient lernt im Dialog mit dem Therapeuten, seine Fehlinterpretationen körperlicher Empfindungen als Anzeichen einer bedrohlichen Krankheit infrage zu stellen und aufzugeben. 4 Konfrontation mit angstauslösenden Reizen: Durch »Verhaltensexperimente«, wie z.B. schnelles Treppensteigen oder absichtliches Hyperventilieren, setzen sich die Patienten den körperlichen Symptomen (Herzklopfen, Atemnot) aus und machen dabei die Erfahrung, dass nichts Schlimmes passiert. Stressmanagement. Kognitive Faktoren spielen auch bei der Stressbewältigung eine wichtige Rolle. 16 1 Kapitel 1 · Entstehung und Verlauf von Krankheiten In Programmen zum Stressmanagement, wie dem Stressimpfungstraining von Meichenbaum, lernen die Patienten, dysfunktionale automatische Gedanken, die die Belastung noch vergrößern (»Niemals werde ich das schaffen!«), infrage zu stellen und durch förderliche Selbstinstruktionen zu ersetzen (kognitive Umstrukturierung). Anstatt zu denken »Die Ereignisse überschwemmen mich!«, sagen sie zu sich selbst: »Immer mit der Ruhe! Eins nach dem anderen!« Wenn man die Situation als Herausforderung betrachtet, die man Schritt für Schritt bewältigen kann, sind Überforderungsgefühle weniger wahrscheinlich. Die Patienten werden zudem angeleitet, Strategien der systematischen Problemlösung einzusetzen, Handlungsalternativen abzuwägen, die beste Lösung auszuwählen und ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Verhaltensmedizin. Wenn man verhaltenstherapeutische Strategien in der Medizin anwendet, nennt man dies Verhaltensmedizin (7 Kap. 3.2.2). Gesundheits- und Krankheitsverhalten lassen sich am besten verändern, wenn man die individuell wirksamen Faktoren analysiert, die das Verhalten steuern (individuelle Verhaltensanalyse). Auf diese Weise lässt sich beispielsweise die Motivation fördern, mit dem Rauchen aufzuhören und körperlich aktiver zu werden. Der Aufbau neuer Verhaltensweisen muss dabei schrittweise erfolgen, damit keine Überforderung eintritt und Misserfolgserlebnisse vorprogrammiert sind. Schon kleine Erfolge sollten gelobt (verstärkt) werden. Hindernisse hingegen, die dem neuen Verhalten entgegenstehen, sollten angesprochen werden, um Wege zu finden, sie beiseite zu räumen. Verhaltensmedizinische Ansätze spielen auch bei der Patientenschulung (7 Kap. 2.4.2) und der Schmerzbewältigung (7 Kap. 1.2.2) eine wichtige Rolle. Verhaltensgenetik Die Verhaltensgenetik untersucht genetische Einflüsse auf das Verhalten. Dabei benutzt sie Korrelationen zwischen Personen unterschiedlichen Verwandtschaftsgrads und damit unterschiedlicher genetischer Ähnlichkeit (z.B. sind eineiige Zwillinge 100% genetisch ähnlich, zweieiige Zwillinge/Geschwister 50%, Adoptivgeschwister 0%). Eine Zwillingsstudie erlaubt es, aus der größeren psychischen Ähnlichkeit eineiiger im Vergleich zu zweieiigen Zwillingen die Erblichkeit zu schätzen. Besonders interessant sind auch Korrelationen zwischen getrennt aufgewachsenen eineiigen Zwillingen, deren Ähnlichkeit nicht auf gemeinsame Umwelterfahrungen zurückgehen kann. Getrennt aufgewachsene Zwillinge korrelieren in Persönlichkeitsmerkmalen genauso hoch miteinander wie gemeinsam aufgewachsene, was für eine geringe Bedeutung der gemeinsamen Umwelt spricht. In einer Adoptionsstudie vergleicht man die Ähnlichkeit von leiblichen und Adoptivgeschwistern, die in derselben Umwelt aufgewachsen, genetisch einander aber nicht ähnlich sind. Adoptivgeschwister korrelieren in Persönlichkeitsmerkmalen nicht miteinander, wohl aber mit ihren biologischen Eltern, was ebenfalls für die geringe Bedeutung der gemeinsamen Umwelt spricht. Die besten Schätzungen der einzelnen Anteile von Anlage und Umwelt erbringen Kombinationsstudien, in denen Menschen unterschiedlicher genetischer Ähnlichkeit und unterschiedlicher Umwelt gemeinsam analysiert werden. Einflussfaktoren. In der Verhaltensgenetik werden folgende Einflussfaktoren unterschieden: 4 genetische Faktoren, 4 gemeinsame (geteilte) und 4 individuelle (nichtgeteilte) Umwelteinflüsse. Während die gemeinsame Umwelt zu einer größeren Ähnlichkeit zwischen den Mitgliedern einer Familie beiträgt, bewirken individuelle, nichtgeteilte Umwelteinflüsse, dass die Mitglieder einer Familie einander unähnlich werden. Nichtgeteilte Umwelteinflüsse kommen häufig dadurch zustande, dass ein und dasselbe Ereignis von den Mitgliedern einer Familie unterschiedlich verarbeitet wird. Unter nichtgeteilter Umwelt werden jedoch nicht nur psychosoziale Einflüsse gefasst, sondern auch Einflüsse der physikalischen Umwelt (z.B. während der Schwangerschaft) und des Messfehlers (Abweichungen durch ungenaue Messungen des psychischen Merkmals). Gen-Umwelt-Interaktion. Von Gen-Umwelt-Interaktion spricht man, wenn die Wirkung eines Gens davon abhängt, ob eine spezifische Umweltbedin- 17 1.2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle Merke Die Verhaltensgenetik hat für alle bisher untersuchten psychischen Merkmale mehr oder minder starke genetische Einflüsse gefunden. Für psychische Störungen gilt: 5 starker Einfluss der Gene bei Autismus, Schizophrenie (7 Kap. 1.4.1) und bipolarer affektiver Störung (manisch-depressive Erkrankung), 5 mittelgroßer Einfluss der Gene bei Depression, Angststörungen und Substanzmissbrauch/-abhängigkeit. 1 oder zwei kurze Allele dieses Gens (mit geringerer Transkriptionseffizienz) trugen, hatten nach belastenden Lebensereignissen mehr depressive Symptome, waren stärker suizidgefährdet und entwickelten häufiger eine ausgeprägte Depression als Menschen mit zwei langen Allelen, die gegenüber den negativen Auswirkungen der Lebensereignisse geschützt waren. Bildgebende Verfahren deuten darauf hin, dass bei Menschen, die das kurze Allel aufweisen, das Angstzentrum im Gehirn (Amygdala) stärker auf bedrohliche Reize aus der Umgebung anspricht (7 Kap. 1.4.1, 1.4.4). Merke Gene wirken aber nicht nur bei psychischen Störungen, sondern auch bei normalen Persönlichkeitsmerkmalen, deren Ausprägung quantitativ variiert (7 Kap. 1.4.6). gung vorliegt oder nicht. Oder umgekehrt, wenn eine schädliche Umweltbedingung nur dann wirksam wird, wenn auch eine genetische Disposition (Vulnerabilität) besteht. So konnten Adoptionsstudien zeigen, dass die Häufigkeit antisozialen Verhaltens bei nach der Geburt von ihren Müttern getrennten und in Adoptivfamilien aufgenommen Kindern nur dann erhöht war, wenn sowohl ein biologisches Risiko (antisoziales Verhalten der leiblichen Mutter) als auch ein Umweltrisiko (Probleme in der Adoptivfamilie) bestanden, nicht aber, wenn nur einer der beiden Risikofaktoren vorlag. Eine molekulargenetische Untersuchung konnte demonstrieren, dass das Risiko antisozialen Verhaltens im Erwachsenenalter bei Menschen, die in ihrer Kindheit misshandelt worden waren, dann stark erhöht war, wenn sie eine wenig effiziente Form des Monoaminoxidase-AGens trugen. Die Aufgabe des vom MAOA-Gens kodierten Enzyms besteht darin, Neurotransmitter wie Noradrenalin, Serotonin und Dopamin zu metabolisieren und deren Funktion zu regulieren. Ein voll funktionsfähiges Gen stellte einen Schutzfaktor gegenüber der Entwicklung antisozialen Verhaltens dar. In einer ähnlichen Studie zeigte sich, dass der Einfluss belastender Lebensereignisse auf die Entstehung einer Depression vom Serotonin-Transporter-Gen abhing (7 Kap. 1.4.1). Menschen, die ein Gene und Umwelterfahrungen wirken bei der Entstehung psychischer Störungen zusammen. Gen-Umwelt-Korrelation. Gen-Umwelt-Korrelation bedeutet gemeinsames Auftreten bestimmter Gene und bestimmter Umweltfaktoren. Sie kann auf dreierlei Weise zustande kommen: 4 aktiv, d.h. selbst hergestellt oder ausgewählt. Menschen suchen sich ihre Umwelt aus, gestalten und verändern sie. Sie tun dies auch auf der Basis genetisch verankerter Persönlichkeitsmerkmale und Vorlieben. Beispiel: Ein Kind sucht sich die Spielgefährten, die zu seinem Temperament passen. Dies führt zu einer Stabilisierung der Persönlichkeitsentwicklung im Laufe des Lebens; 4 evokativ oder reaktiv, d.h. vom Kind ausgelöst. Die Umwelt reagiert auf genetisch beeinflusste Persönlichkeitsmerkmale. Beispiel: Das Verhalten des Kindes löst ein komplementäres elterliches Verhalten aus; liebenswürdige Kinder erfahren mehr Wärme und Zuwendung, schwierige Kinder mehr negative Reaktionen; 4 passiv, d.h. von außen bewirkt. Eine passive Korrelation kommt ohne Zutun des Genträgers und ohne Reaktion der Umwelt zustande, sondern einfach deshalb, weil Eltern und ihre Kinder zum Teil dieselben Gene haben. Beispiel: Intelligente Eltern schaffen für ihre Kinder eine anregende Lernumwelt und haben zugleich eher (genetisch vermittelt) intelligente Kinder. Deshalb korreliert die Zahl der Bücher in einem Haushalt auch dann mit der Intelligenz der Kin- http://www.springer.com/978-3-540-29995-0