2.2 Die Zwangserkrankung

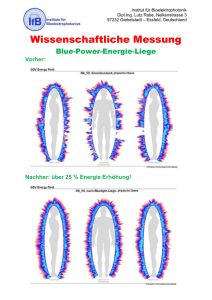

Werbung