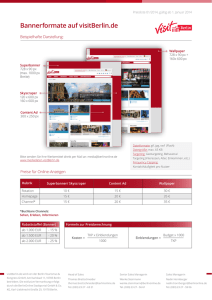

Im Handel liegt der Segen

Werbung