II.) Studie - diss.fu

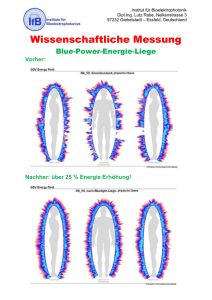

Werbung