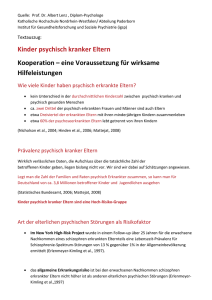

Tyoler Endfassung _4

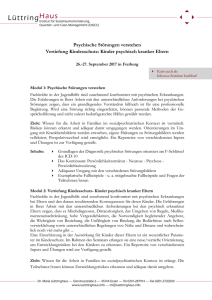

Werbung