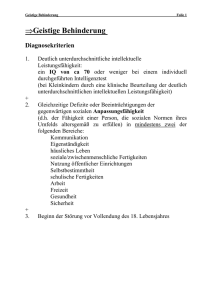

Die stationär-psychiatrische Versorgung von psychisch erkrankten

Werbung