Marxistisches Forum

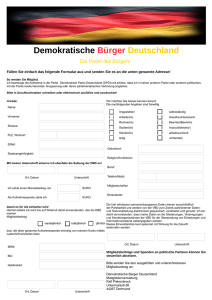

Werbung