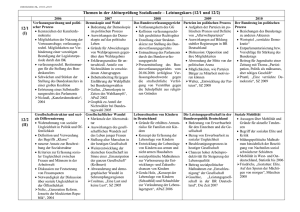

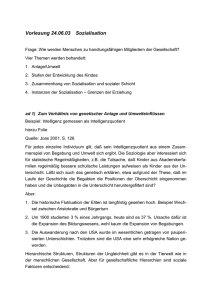

Aus Politik und Zeitgeschichte Sozialisation

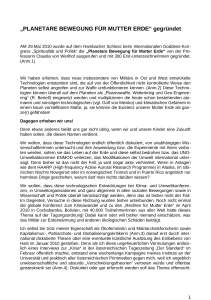

Werbung